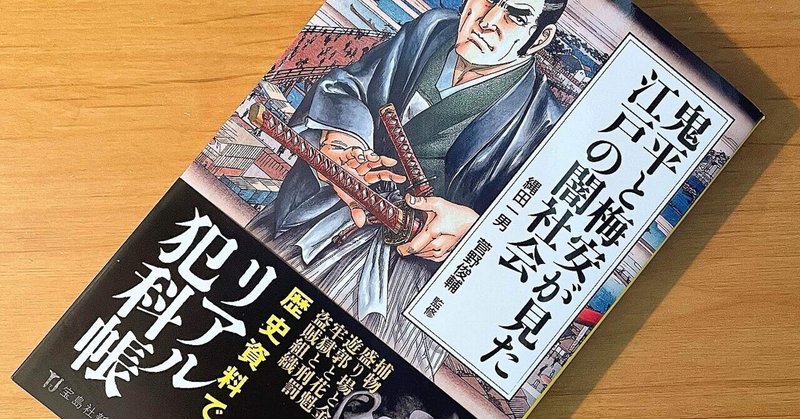

新刊の紹介‼︎ 縄田一男さんと菅野俊輔さん監修『鬼平と梅安が見た江戸の闇社会』

宝島社新書より縄田一男さんと菅野俊輔さん監修の『鬼平と梅安が見た江戸の闇社会』が2023年1月27日(金)に出版されました。

弟の杜出版代表の青木康が編集をして、青木康と常井宏平さんで執筆協力をしました。

池波正太郎さんの不朽の名作『鬼平犯科帳』と『仕掛人・藤枝梅安』を題材に江戸とその闇社会を解説しています。

最初に興味を持ったのは「庶民の胃袋を支えた江戸の飲食店」のトピックです。

『鬼平犯科帳』や『仕掛人・藤枝梅安』では菜飯や白魚の卵とじ、ハゼの煮物、アサリの鍋などさまざまな料理が登場します。

池波正太郎さんの小説に出てくるグルメはどれも美味しそうです。

江戸では菜屋や煮売屋と呼ばれる惣菜店が大繁盛していました。

主食のご飯が1種類に菜屋・煮売屋などで買われた副食物を数種類を付けたので「お数(おかず)と呼ばれるようになったそうです。

また「八つ」(午後2時頃)に軽食を取る「おやつ」の習慣が登場したのも江戸時代であるそうです。

今の食生活の基礎は江戸時代にできたのですね。

鬼平こと長谷川平蔵が長を務めた火付盗賊改は、江戸時代に実際にあった役職です。

火付盗賊改は、幕末の慶応2年(1866)まで201年間続き、のべ240人(実数197人)が就任しました。

このうち先手頭が付いたケースが全体の95%を超えているそうです。

先手頭は、戦国時代では足軽大将に相当する武官です。

鬼平犯科帳で長谷川平蔵が武士や僧侶の犯罪に苦慮するシーンがありますが、火付盗賊改が逮捕できるのは無宿、百姓、町人に限られていました。

意外と権限が弱かった役職のようです。

鬼平犯科帳で長谷川平蔵は、妾の子として生まれながら本家に子どもがいなかったために跡取りとして迎えられましたが、意地の悪い継母と折り合いが悪く、若い頃に放蕩三昧の日々を過ごしたと描かれています。

しかし、実際には継母から疎んじられた記録はないようです。

『京兆府尹記事』には父の宣雄が倹約して貯めた財産を、悪友とともに遊里で豪遊して使い果たし、「本所の銕」と呼ばれたことが記されています。

史料から見る限り長谷川平蔵が放蕩生活を行ったのは家督相続直後の非役の時代の1年ほどだったようです。

本書は、『鬼平犯科帳』や『仕掛人・藤枝梅安』の時代背景や江戸の市井の生活を知りたい方におすすめの一冊です。

【鬼平と梅安が見た江戸の闇社会】

縄田一男、菅野俊輔監修

○出版社 宝島社

○発売日 2023年1月27日

○宝島社新書 208ページ

記事を読んで参考になった方は御支援やSNSでシェアして頂ければ幸いです。 これからも有益な記事を提供していきます。