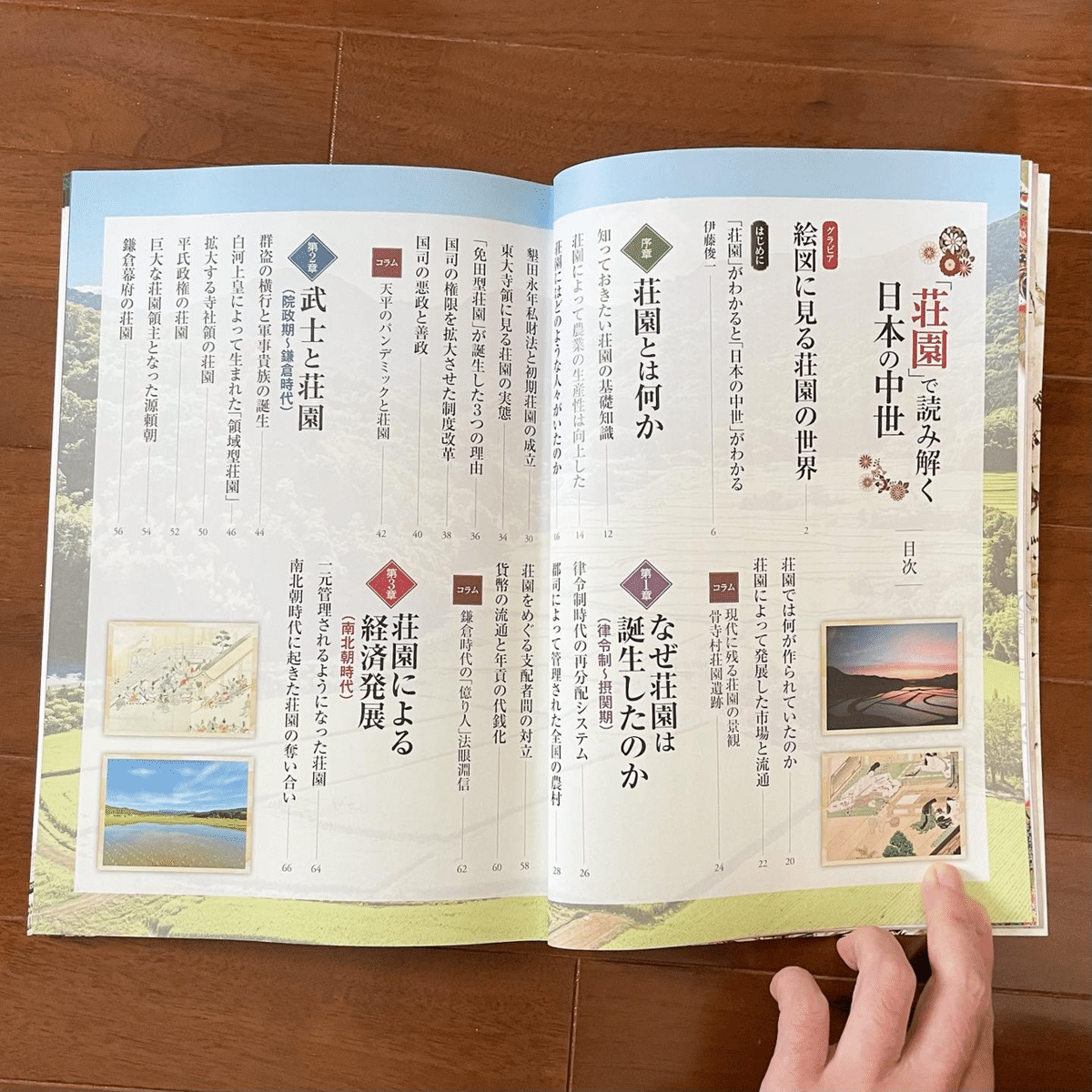

新刊の紹介‼︎伊藤俊一さん監修『「荘園」で読み解く日本の中世 』

TJMOOKより伊藤俊一さん監修の『「荘園」で読み解く日本の中世 』が出版されています。

弟の杜出版代表の青木康が編集をして常井宏平さんと青木康で執筆協力をしました。

伊藤俊一さんの著書にベストセラーになった『荘園 墾田永年私財法から応仁の乱まで』があります。

本書では荘園にまつわるエピソードを図や写真とともにわかりやすく紹介しています。

荘園は、古代・中世の土地制度の1つです。

「荘」は建物、「園」は農園を指します。

荘園の始まりは奈良時代に公地公民の例外として貴族や大寺院などによる私有を認めたものです。

国家財政が苦しくなったため醍醐天皇は荘園整理令を出しましたが上手くいきませんでした。

豊臣秀吉の太閤検地で全国の私有地がなくなると荘園制度は完全になくなりました。

中世の荘園では農業の集約化が進み、二毛作や牛馬耕も行われました。

15世紀には稲、蕎麦、麦の三毛作が行われていて朝鮮半島から来日した使節も驚いたそうです。

一方で鎌倉時代後期から山野の境界や用水の利用をめぐり荘園間で争いが起きるようになります。

伊藤俊一さんは「荘園制度は、ふるさと納税の中世版のようなもの」と述べています。

荘園社会でも年貢米のほか、各地の特産品が領主に納められました。

本書ではふるさと納税の中から大分県豊後高田市にある田染荘(たしぶのしょう)も紹介しています。

田染荘では中世の荘園景観を保全するための荘園領主(水田オーナー)制度に取り組んでいるそうです。

現在、田染荘で作られる「荘園米」はふるさと納税の返礼品にもなっています。

本書は荘園という面白い切り口から中世を知ることができ、伊藤俊一さんの著作物を読む時の解説書にもなります。

【「荘園」で読み解く日本の中世 】

伊藤俊一監修

○出版社 宝島社

○発売日 2023年2月16日

○TJMOOK 96ページ

記事を読んで参考になった方は御支援やSNSでシェアして頂ければ幸いです。 これからも有益な記事を提供していきます。