吉田南に存在した新旧の自由寮

↑西山夘三 あゝ楼台の花に酔う p. 73 代返を頼む寮生たち

この記事は、Kumano dorm. Advent Calendar 2023の35日目の記事です。

旧制三高時代、自由寮という学生寮が存在した。熊野寮の設計担当である建築学科西山研の西山さんが三高時代に描かれたイラストを中心に、当時の生活をのぞいてみよう。西山さんは建築の道に進まれたが、元々漫画家志望であり、在学中からたくさんのイラストを描き貯めてきた。名誉教授となった1965年、「あゝ楼台の花に酔う」をご出版し、30年越しの夢をかなえた。

・現在の吉田南キャンパスに存在した

・1934年の室戸台風で自由寮(旧)は倒壊した

・1948年の火災で自由寮(新)は焼失した

自由寮誕生

結論から言うと、自由寮(旧)がいつできたかはっきりわからなかった。すいません。旧制第三高等学校の開設は1897年なので、吉田南にあった自由寮(旧)の開設もこの頃と推察される。京都帝国大学寄宿舎誌に記載の建物は、自由寮(旧)とほぼ同じ敷地にあるが、明らかに外観が自由寮(旧)と異なる。もっと瀟洒だ。

当時は、近衛通りに面した敷地は医科大学だったらしい。

写真集「京大吉田寮」の吉田寮小史と京都大学新聞を確認しよう。

1898年 第三高等学校学生寄宿舎(1889年竣工)を譲り受け、旧・京都帝国大学寄宿舎として利用開始

1913年 第三高等学校学生寄宿舎の材料を再利用して、吉田寮現棟が建設される。食堂、トイレともに移築される。

1898年8月、三高の新しい校舎と寄宿舎が、東一条通り南側の二本松地区(現在の総合人間学部)に完成し、そこに三高が移転した。現在の本部構内にあった三高の寄宿舎を京大が譲り受け、それが2代目の寄宿舎となった。

なんだかややこしいが、元々あった瀟洒な建物は京都帝国大学寄宿舎であり、1913年に吉田寮現棟の建設に再利用された。1898年に完成した「三高の新しい校舎と寄宿舎」が、おそらく自由寮(旧)を指すのでないかと思われる。たぶん。

旧制三高への入学

いろんな方の受験から入学までのエピソードを見てみよう。当時の熊野神社周辺の様子が細かに記載されていた。

遊学の第一歩は受験である。数日の滞在が必要である。京大病院の正門前、熊野神社のあたりに宿屋が並んでいたが、一時のことでこういうところに泊まる連中も多い。

熊野神社の西、京大病院の南の聖護院川原町から東丸太町のあたりは、いわれてみれば今も宿屋が多い。入学して最初は延見式といわれる校長先生との面談がある。

折田校長にお目にかかったのはたった一度しかない。それは宣誓のとき一人ひとりを校長室に呼び入れて、どこの中学校を出たか、両親があるか、将来の希望は何か、というようなことをたずねながら大きな帳面に毛筆で書きこまれた。そのときにお目にかかっただけである。「いま京都の鐘紡におられるのはお父さんか」といわれたのはそのときのことで、「父ではありません、父の弟です」と申し上げたが、たった一つの個人的な問答である。

のちに、滝川事件で映画のモデルにもなる方だ。鐘紡は熊野寮敷地にあった上京工場だけでなく、高野のあたりに大きな京都工場があった。滝川さんは父親を早くに亡くされており、叔父の定次さんに育てられた。

延見式は西山さんも受けられた。

中には「校長、クソくらえ」といったような顔をした豪傑もいるが、何をきかれるのか、内心ビクビクしているのもいる。

旧制高校の一年生はだいたい17歳、今でいう高2にあたる。そう考えると可愛いもんかもしれない。自由寮に宿泊して最初の夜は手荒い「歓迎」が待っている。

裸で水をかけたり大声で歌ったりして、眠っている新入生をたたき起こすのだ。ストームとは、旧制高校にあったバンカラな風習であるお祭り騒ぎを意味する。

私が現役のころは、ストームとは特に吉田寮と熊野寮でお互い放送室のマイクをかけて騎馬戦のように闘うイベントを指した。お互い雨合羽と傘で防御しつつバリケードを破り、「この寮は占拠した!」みたいなことを放送で叫ぶか、守りきったら勝ちだ。そのあとは合同で飲み会をする。直接参加しなかったが、すぐ横で吉田寮のシャワーを借りたのを覚えている。ストーム直後は、投げられたであろう生卵やらで玄関が生臭かった。今でも寮の臭いといえばホコリとこのにおいが脳裏に焼き付いている。噂では機動隊との闘いの練習ともされていたが、それは後付けで単に騒ぎたいだけじゃないかな。この風習は杉本恭子さんの京大的文化辞典 p. 180 にも記載されている。

そういえば、二回生のときは新入生に向けて新歓(新入生歓迎)コンパの準備をした時の写真があった。

ひたすら肉を焼いてビールを飲んでたなあ。

自由寮(旧)での生活

大阪西九条ご出身の西山さんは、三高入学を機に実家を出て寮に入る。

西山さんの「住み方の記」にはこうある。

正式の名かどうかしらぬが、この寮を我々は「第三高等学校自由寮」といっていた。

正式名称でないから、資料に残ってなくて設立の経緯がわかりにくいのかもしれない。

三高は全寮制ではなかった。当時の寮は校内西よりの東山通り(中略)ぞいに、北・中・南の三棟がならんでいた。南寮は半分が炊事場・食堂になっていたので、全部で二十五室くらいだったろうか、一室八人いたとしても二百人ばかりである。分・理あわせて一学年八クラスほどあったから一学年の半分くらいしかはいれない勘定で、とても全寮制にできない。

西山さんがご卒業されたのは1930年なので、この著作が出版された1965年と35年の隔たりがある。ご本人は自信がないと記載されているが、物凄い記憶力だ。

西山さんの入居された中一は、中寮のもっとも東の二階だ。

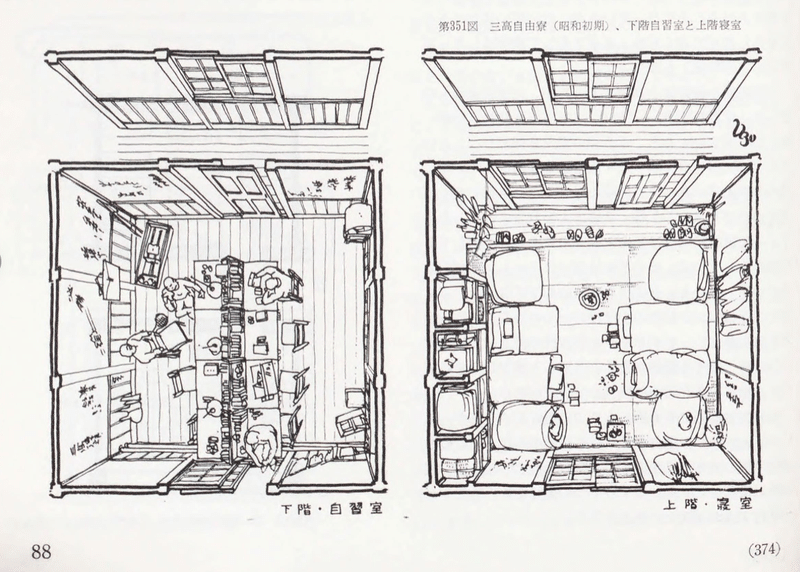

部屋の構造も記載されている。

部屋によってレイアウトも異なったようだ。

勉強部屋と寝室を分けるスタイルは今は無き東大駒場寮と近く、東京女子高等師範学校、東京商科大学専門部、東京帝大農学部の各寄宿舎も同様だったようだ。それぞれ、お茶の水、一ツ橋、東大農学部の前身である。勉強部屋の様子もイラストに残されている。

三高同窓会のサイトに、当時の寮の雰囲気を示す文章が多く残されている。この方は1926(大正15)年三高入学の方だ。西山さんは1927年ご入学なので一つ上だ。二階中寮十番だったので中寮一番で東端の西山さんとちょうど反対となる西端の部屋に同時代にいたらしい。

門限なし、舎監なし、消灯なしの上に上級生下級生互いに呼び捨てときかされた。

今の寮とよく似ており、特に上下のないタメ口文化は吉田寮に生きている。というか、この自由寮(旧)の時代にはすでに吉田寮の前身である京都帝国大学寄宿舎は存在していたので、ひょっとすると吉田寮のほうが先かもしれない。夜もにぎやかそうだ。

しれっと中寮東端二階の西山さんの部屋から「寮雨」が垂れている。「寒い夜中に寮棟の外にある便所まで出向くのが面倒だからというモノグサさが原因だが、小用などいたるところで処理してよかった農村的環境に住んでいる昔の日本人にとっては、あまり罪悪感はなかった。ただ少々の不潔、不快が伴うので、すべての人間が必ずしもいいことと思っていたわけではない(新住宅 : brains & works for urban life 23(251)(4) 出版者:新住宅社 出版年月日: 1968-04 p. 90)」。この雨がコソ泥に当たって成敗したエピソードも「あゝ楼台の花に酔う」にある。本当かしら。

風呂もしっかりあった。

同室の一年先輩で理甲の三木はあだ名が「ネーブル」といった。

由来は割愛する。多分、イラスト手前の人だ。

京都の街へ

自由寮の外、大正期の京都の様子も残されている。

熊野神社の横からほそい商店街をくぐりぬけて北へいく道で、丁度拡張工事が行われている最中だった

熊野神社前の狭い道が、市電の延長工事で拡幅され、道が掘り返されている。

今では東大路は南北の大通りだが、当時は商店街のある狭い道だったようだ。立命館の近代京都オーバレイマップから1912(大正元)年の百万遍以南の東大路の様子を見てみよう。

夷川ダムとなる琵琶湖疏水が工事中だ。「大学病院」という文字の南側に郵便局と熊野神社がある。確かに細い道だ。市電が走っていた大きな道路は、後に市バスの路線番号200番台が多いと現役寮生に教えてもらった。

西山さんが琵琶湖疏水にかかる田辺橋を南へ歩く様子。向こうに見えるのは東大路の市電か。

荒神橋周辺のイラストもある。

川の向こう右側に見えるのは、現存する京都織物本社の建物だ。後に東南アジア地域研究研究所図書室となる。

現在は新しい建物に隠れて見えないが、京都織物本社建物はその裏手に存在する。当時の京都は紡績工場が多く、薬学部の敷地全体が京都織物の工場だった。宿舎はのちに吉田西寮として活用される。

改めて西山さんの記憶力に驚かされる。

今に続く部活動

山岳部は「水上部があって山岳部がないとは怪しからぬ、と駄々をこねて」今西錦司が発足させた(今西錦司 三高八十年回顧 著:大浦八郎 出版者:関書院 出版年月日:1950 p. 289)。

三高エスペラント会の発足もこの頃だ(八木日出雄 三高八十年回顧 著:大浦八郎 出版者:関書院 出版年月日:1950 p. 253)し、西山さんのご所属されている水上部がつかっていた1912(大正元)年築の三高艇庫は現存する。

出身作家

この頃、織田作之助という、のちに作家になる男も自由寮(旧)に住まれていた。1931年入学だ。青空文庫で読める彼の自伝的小説「髪」にはこうある。

私はその名に憧れて自由寮の寮生になった。ところが自由寮には自治委員会という機関があって、委員には上級生がなっていたが、しかしこの委員は寮生間の互選ではなく、学校当局から指命されており(中略)いわばスパイの役をしているということであった。そのために手当を貰っているという説を成すものもあった。私は手当云々は信じられなかったが、しかし自治委員の前では自分の思う所を述べられないと思った。

寮の自治委員会は学校の手先で学生にとってはスパイだ、と考えている。

あの自治委員は私を呼んで、頭を丸刈りにすべしと命令した。私はことの意外に驚いて、この学校は自由をモットーとしているのに、生徒の頭の型まで束縛して、一定の型にはめてしまおうとするのであるかと、早口で言った。すると自治委員の言うのには、寮では寮生のすべては丸刈りたるべしという規則がある。

満州事変直後、つまり1931年には長い髪の毛を丸坊主にされるのが嫌で退寮し、下宿したとある。

私は生れつき特権というものを毛嫌いしていたので、私の学校が天下の秀才の集るところだという理由で、生徒たちは土地で一番もてる人種であり、それ故生徒たちは銭湯へ行くのにも制服制帽を着用しているのを滑稽だと思ったので、制服制帽は質に入れて、和服無帽で長髪を風に靡かせながら通学した。

三高生でござい、なプライドの高い態度がお嫌いらしい。西山さん、イラストではいつも制服制帽でしたね。同時代に自由寮に所属されていた別の方からの視点もある。

吃驚した。いや、織田作之助という人物に対してである。その異教徒的風貌に対してである。(中略)

彼は、つまり、大人であった。

織田さんは当時の三高で目立った存在だったらしい。

再び眼の焦点を織田の面貌に合したとき、(オヤ・・・何とこれは・・・・・・)芥川龍之介じゃないか!あくまで背高く、あくまで痩せ、あくまで蒼く、長い顔を、油気のない、そのくせ妙に手入れの行き届いた長髪が包み、

実際、長髪だったようだ。

珍しく織田が登校してきた。例の着物で、例の薄笑みを浮かべて・・・・・・そしてボクを見ると、いきなり、隣の席へ腰かけて

「ゆうべはオレの女にええ話してくれたそやね」

とたんに、騙された!と思った。女に。見事背負い投げを喰らった格好だ。

クラスメイトがバーで織田さんの悪口を言った相手が、織田さんの彼女だったらしい。しかも美人。

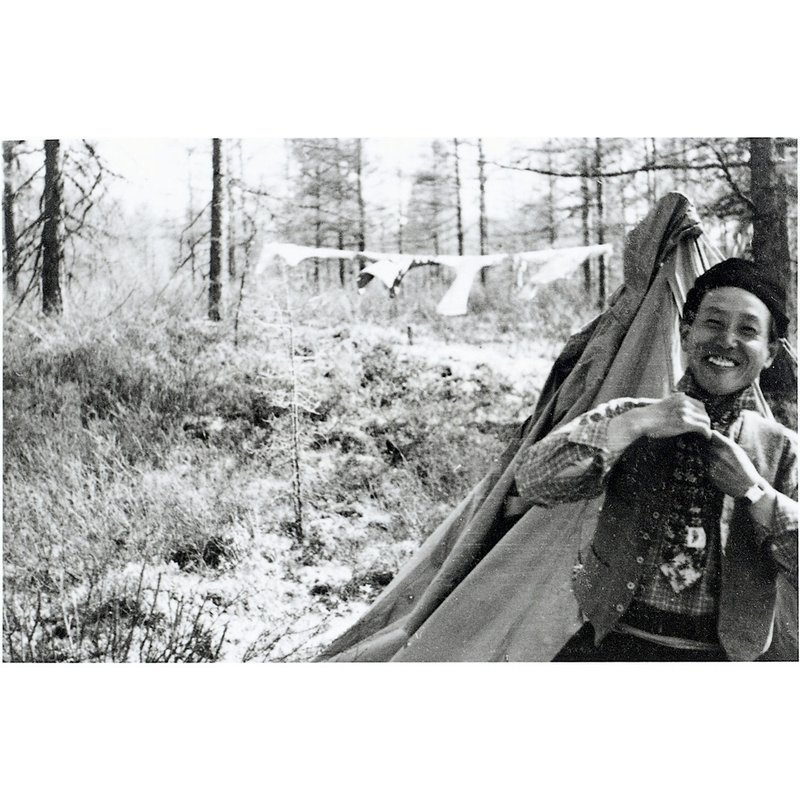

学校にはめったに来ないし秀才を軽蔑していたとあるが、紀念祭では舞台の演出監督をされている。三高を結構楽しんでいたんじゃないかしら。他の文献では、自由寮に丸坊主という規則があったか見当たらず定かでない。西山さんのイラストだと、確かに坊主も多い気がする。この頃の恒例行事である、松茸狩りの写真を見てみよう。

みんな丸坊主って感じではなさそう。ただ、この「寄宿舎生」が自由寮生でなく吉田寮生を示している可能性はある。この自由な雰囲気の寮で丸坊主が規則だったか気になる。はたまた、目立っていた織田さんがバンカラな自治委員に目をつけられていたからか、本当のことはわからない。時代背景も含めいずれ調査してみたい。

楽しい食事

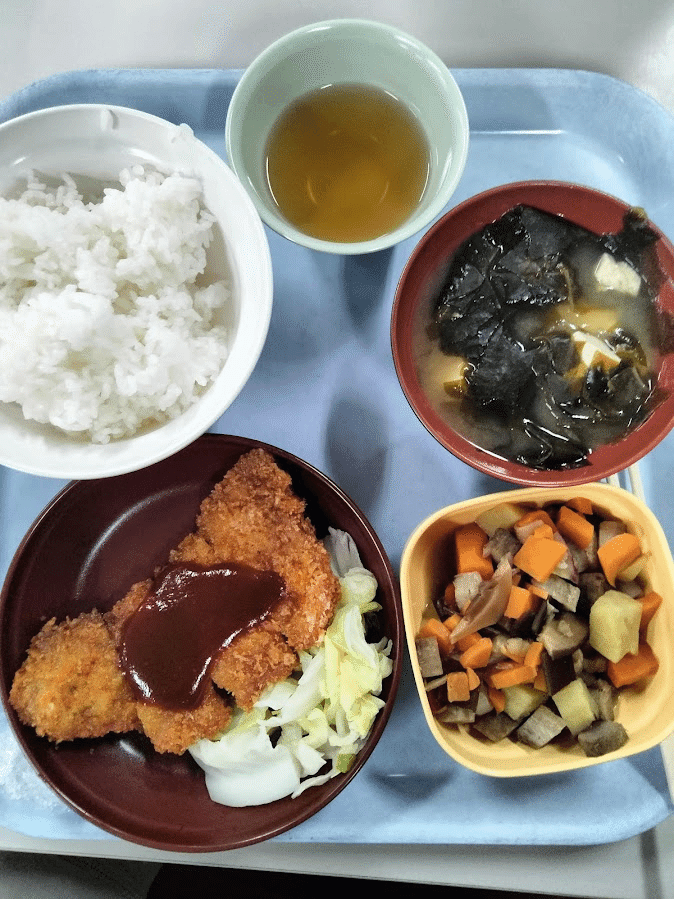

色々な側面から、私が在寮時の熊野寮と比較してみよう。自由寮食堂での食事に関しても、西山さんは詳細に記録されている。外の食事より安く、量が多めという点は熊野寮食堂と似ている。

外の食堂でたべると、当時は朝食十五銭、昼とよりは二十五銭で合計六五銭になり、それより十銭やすかった。むろん外の食堂のほうがみた目にもうまそうで、小キレイで小味、それにくらべると寮の食事は献立も簡単、食器もめし茶碗、汁椀、小皿、大皿すべて緑灰色の線が二本入った白のあっぽったいモノである。

熊野寮五十周年記念誌にあった栄養士さん長谷川さんのインタビューで、就任してまず最初に食器を寒々しいステンレスから温かみのあるものに変えたとある。食器も食欲に影響するのだろう。

自由寮の食堂では

名前の書かれた箸箱が入口の棚に並べてある。それをとって、膳の並んでいる食卓に座る。

という風に箸箱で食事が管理された。熊野寮では食券であった。

自由寮の食堂メニューはどんな感じだったのだろう。

毎週献立表が提示されたが、朝は「赤・白・赤・・・・・・」と交互にかいてあるだけだ。赤は赤味噌、白は白味噌、赤にはネギ、ワカメ、白には豆腐と言った実が入っている。飯、汁、漬物は両側からかける長いテーブルの四人に一つずつ、ヒツ・カマ・ハチにもりつけてもって来てあり、すきなだけたべられた。昼食は授業がおわると一せいに寮にかえってくるので、皆が大体室の順にならんですわって、会食のような景色になった。

みそ汁は赤白交互だったようだ。昼食の光景は熊野寮とよく似ている。だいたい、ブロックと呼ばれる、部屋が近い構成単位ごとに並んで食べた。献立の作成は炊事委員の役割だったようだ。

炊事は炊事委員によって運営され献立も彼らの創作による。さみだれ飯というのが出た。ネギの煮汁を飯櫃の中へ空けたもの、何とも閉口したが暫くするとすき焼きの大盤振る舞い、これでは朝三暮四ではないか。

メニューも学生で決めていたらしい。名称が少し異なるが、熊野寮にも炊事部は存在したし、今もあるはずだ。食堂利用率向上のため、栄養士の長谷川さんと協力していた。

自由寮の話に戻ろう。朝食の様子も書かれている。

特に朝は朝ねの連中が多いのでせいぜい十人くらいしか食べていないことが多い。(中略)朝は汁をいくらでもかえることができた。

朝寝坊が多くて朝食を食べる人が少ない点も熊野寮とよく似ている。さらには、

「朝食の汁の実をゴッソリいただいている生徒の図」もある。先輩、80年後でも熊野寮で似たことしてました。三高同窓会のサイトにもほぼ同じ記載がある。

食堂の入口に並べてある自分の箸箱を持って各室の食卓につく。飯と味噌汁、漬物は制限なし。朝の豆腐汁はうまかったが、遅く行くと容器の底に少し残っているだけ。「飯は食いたし朝寝はしたし飯と朝寝の板ばさみ」とデカンショにあるが、寝覚めこそ一刻千金、うまい味噌汁にはなかなかありつけなかった。

この「飯と朝寝と板挟み」のデカンショ(旧制高校のバンカラな歌)、今でも十分通じるんじゃないか。

賄征伐

ただ、熊野寮と大きく違う風習がある。「賄征伐」と呼ばれるものだ。

「まかなーいッ!」と飯を呼ばわる様子に主人公(ほぼ西山さん)が驚いている。こんな歌も残っている。

寮の食事への不満を、食事中に歌にのせたり、おひつを空にするまで食べまくることで表現したらしい。昔の熊野寮では豚肉のピカタが噛んでも切れないくらい固かったです、先輩。

中寮四番草鹿三郎室長の「賄ッ飯ッ」の一声は凛として湯気立昇る食堂に響いた。待機している炊夫が間髪を入れず飯櫃をかかえて走る。「おい、みんな一杯ずつ余計食えよ」とどこからか指令が伝わる。賄征伐だ。忽ちあちこちから飯ッ!飯ッ!賄の慌てぶり。「俺は五杯余計食った」という者、一体、普通は何杯食ってるのか?米は炊事委員自慢の朝鮮の江州米とか。

このバンカラな風習は旧制高校全体に見られたらしく、wikipediaにも賄征伐の記事がある。

机をひっくり返したり茶碗や皿などを投げ付けたりやりたい放題だ。しかし、沢山食べる分には、むしろ食事に満足しているのでは?意味なくテンション上がっちゃっただけなのではないだろうか。旧制三高自由寮の場合、メニューの決定は炊事部員ら学生が行っていたのでまだ許されそうだが、栄養士さんが管理している現代の熊野寮の食堂でこれをやったら、普通に退寮処分もありうるんじゃないか。

熊野寮五十周年記念誌における栄養士長谷川さんへのインタビューでは、「昔は食事に文句を言ってくる学生が多かったが、今は黙って残す学生が多い。文句があるなら直接対話に来なさい」といった大意のことが書かれていた。私はほぼ残したことないですよ。

バンカラ気質

全寮生集まっての全寮コンパという言葉は、1930年頃にはすでに用いられていた。

要するに仲間が集まってやる懇親会のようなものであることが次第にわかって来た。「食う、のむ、話しあう、さわぐ、歌う、楽しむ、・・・・・・」と、その機能と内容はさまざまである。

寮では毎学期一回、全寮コンパをやった。

資料によっては「コムパ」と表記されていた。これは今でも熊野寮で行われている、寮祭一大イベントである。他の寮でもこの言葉を使うんじゃないかな。私のように普段あまり積極的にイベントに関わっていない寮生でも、この日ばかりはどんぶり、コップ、箸のいわゆる三点セットを持って食堂で飲み明かした。

長机を移動させて畳を敷いた食堂で、白菜と人参と鶏肉とうどんからなる大鍋を皆で囲むのだ。「寮」の字は画数が多くて面倒なので、ウ冠にRと書いた略字を多用していた。色んなイベントが全寮コンパと同時開催される。

自由寮における全寮コンパでは、各地方出身者による民謡を歌うジンジロゲ祭りやお宮と貫一の劇が行われた。

一高(今の東大)とのスポーツ合戦が激しく、柏の葉ぶっとばせが合言葉だった。毎年5月1日には紀念祭という祭りがあった。

左奥に見える四角い建物は吉田旧物理教室の棟だろう。紀念祭ではグラウンドに売店がでて、仮装行列で街を練り歩き、地震のように裸の男たちが練り歩く。

春の新学期がはじまったかと思うとすぐ、五月一日の紀念祭がやってくる。私は当時メーデーを知らなかった。マスコミとメジャー産業が今日ほどでなかった時代、紀念祭は三高の行事であったが、同時に京都の行事にもなっていたように思われる。

三高生は祭りを通して京都の街に溶け込んでいたようだ。仮装していない普段の服装は学生服らしい。

伝統の散歩コースもあった。夕食後、そろって寮歌を歌いながら四条まで行き、新京極の「正宗ホール」で一杯やり、丸山から平安神宮を通って帰ってくる約7kmの「レギュラーコース」と言われる道のりだ。

1930年のご卒業まで、京都での三高生活を大いに楽しんだようだ。「住み方の記」曰く、西山さんはこの後、大学合格と同時にそれまで猶予されていた徴兵検査をうけ、1934年に大阪の歩兵第八連隊へ入営することになる。3年後、日中戦争が開戦する。

三高ストライキ

1930(昭和5)年には三高ストライキがあった。寮生が中心となり、寮に籠城して闘った。

もっとも、保証教授という制度が、私たちの入学した春から実施されて、---それが、前述の学校の弾圧というストライキ理由の原因であったのだが、例えば図書館から本を借り出すにも保証教授の印が必要であったのだから、上級生からみれば、私たち新入生は哀れな存在であったに違いない。

だが、ストライキの責任者とみなされた学生は放校処分にあった。処分取り消しを学生たちが懇願したが聞き入れてもらえなかった。当の学生は三高卒業の検定試験をパスし、後に弁護士として活躍された。このことは三高私説 同窓会報 25 寮(北五)の想い出 山崎 李治(1964)に記されている。

室戸台風による倒壊

1934(昭和9)年、関西一円を台風が襲う。

初代クスノキの倒壊もこの台風によるものだ。自由寮はこの台風のため倒壊する。

その頃文一乙の私らは朝の第一時間ドイツ語のヘルフリッチ先生の時間であったが、巨躯童顔のヘル先生の講義も上の空、いよいよ吹き荒ぶ暴風に気を取られていたが、折しもひときわ猛烈な風に窓際の大きなポプラがボキッと取れて窓に倒れ掛かった。この豪快さに思わず子弟同時に「オーッ」と唸った。

室戸台風(昭和九年九月)が供与に未曽有の被害を興へて通り魔の様に過ぎたあの朝、かけつけた構内では、桜樹がおれ、松が根こそぎになり、図書閲覧室がクシャッと倒れ、そして自由寮も、嘗て私が室長たりし南寮一番が見るも無残にいためつけられている有様に呆然としたのもつい昨日の様な気がする。

倒壊しかけた自由寮(旧)に一か月住み続け、最後は学生らが壁に穴を貫通させたことは以前述べた。寮生たちは、吉田山のふもとに分宿させられることになり、寮を立ち退いたとある(三高私説 同窓会報 64 自由寮素描 藤安 義勝(1986))。

新築された自由寮

今でいう左京区の吉田キャンパスに新旧の自由寮は存在した。自由寮(旧)の取り壊し前と自由寮(新)の新築後の資料があった。それぞれの建物の位置を、西山夘三さん作住み方の記、京都大学大学文書館企画展「敗戦から廃校まで」、国土地理院の戦後の航空写真の三つを比較して確認してみよう。

まず、地図左側に描かれた南北の通りである東山通りに面する、今でいう吉田南グラウンドのすぐ南が自由寮(旧)だ。北中南の三棟が確認できる。つぎに、その南東すぐにある、これまた3つの棟からなる建物が自由寮(新)だ。そして、最も南にある東西の通り、近衛通りの北側中央に吉田寮が確認できる。これも北中南の三棟からなる。その南西には近衛通りに面する学友会館もある。西山さんは後年こう述懐されている。

私が三高生であったころ、「自由寮」からグラウンドをへだてて南のほうにみえていたこの寮は、大部屋の三高の寮にくらべて、やはり角帽をきた紳士あつかいされる、大学生のはなはだ高級なお城のようにみえていた。半世紀をへてひどく老朽化しているが、現在も健在だ。

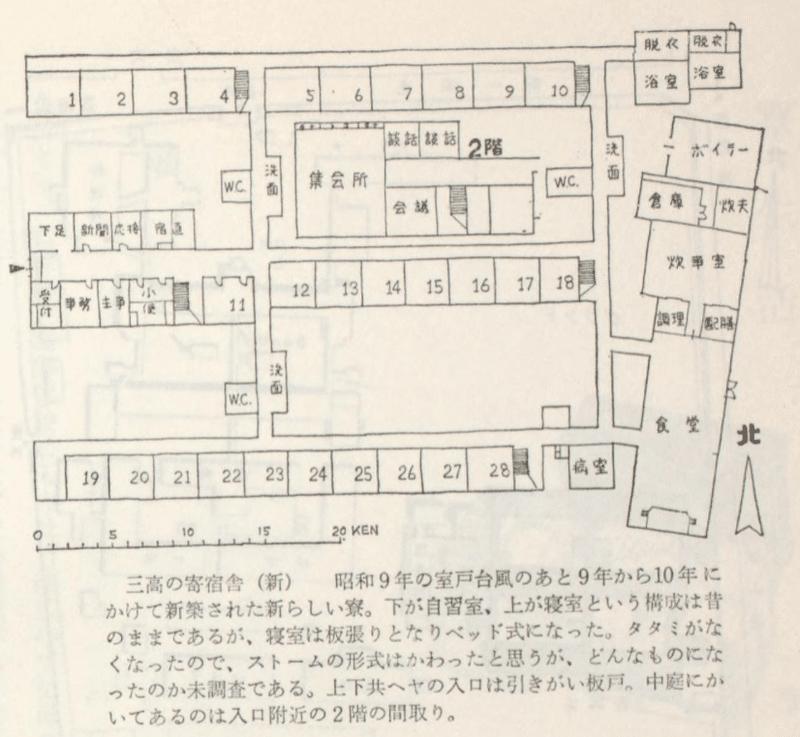

1965年建築の熊野寮も南側からABCの三棟からなるし、東大駒場寮も北寮、中寮、明寮の三棟からなる。学生寮と言えばこの構造だったのだろうか。住んではいらっしゃらないが、自由寮(新)の構造も西山さんは記録されている。

食堂、浴室、病室、集会所も存在していた。航空写真で白い煙突が見える建物は食堂付近のようだ。集会所は航空写真から確認できないので、後から増築したのかもしれない。

ヘヤ数もふえ、中央に事務・集会などの部分があり、食堂は東側に出され、二階の寝室も板張りでベッド式となり、かなり近代化されたようである。

1935(昭和10)年11月に自由寮(新)の落成式が行われている。

西側から撮影されたとみられる自由寮(新)。

大きな煙突が確認できる。左のほうにある山は大文字だろうか。集合写真にあるように、玄関の形状が旧と異なり、俯瞰図でいう所の凸状でなく平坦だ。

自由寮(新)の焼失

自由を謳歌していた自由寮(新)だが、1948年に焼失する。このとき、炊事部員が一名亡くなっている。

自由寮の焼失

この様な題の下に三高生活の思い出を書かねばならぬことは、悲しいことである。しかし、僕たちにとって、之が一番鮮明な記憶であり、又最も生々しい経験だったから、この外には書くべきこととてないのである。

どんなに際どい所迄言っても、三高からは絶対に火事を出す様なことはあるまい、衰えたりと雖も自由寮、一脈の清水は今なお絶えてはいるまい、という強い愛情の上に立つ、学校当局諸先生先輩の信頼を、無残にも裏切ったのは、今年(一九四八年)一月二十六日のことだった。

このことは京都大学大学文書館の資料にもある。

三高寄宿舎が全焼し寮生1名が死亡した。失火によるものと考えられている。自由寮と呼ばれていた寄宿舎の焼失は、三高生に大きな衝撃を与えた。

悲しくも露になったコンクリィトの土台の傍に、張番をしていた小使と共に僕はUの焼死体を見出した。

当時の京都新聞の記事を拡大すると、「これまで度々寮では漏電さわぎがあった」とある。いっぽう、西山さんの住み方の記 p. 47 には「四十八年の一月、電熱器の過熱が原因とかで、炊事委員一名の犠牲を出して焼けてしまった。」とある。山岸さんの三高八十年史の記載では「火が出たのは、昔病室だったとかで、外側に、数々の呪いの象徴の如く、厳めしい鉄格子の嵌められていた、中寮の一番東側の部屋からだった」とある。新しい資料では原因ははっきりしていないようだった。

京都大学七十年史には、三高と京大の合同による新制京都大学発足の議論のさなかにあった火災だったとある。

折も折、1月26日の夜、三高自由寮(現在教養棟D, E, F号館のあるところ)中舎静養室より出火して全焼、寮生1名焼死という不祥事が突発した。その善後処置を講じる1ヵ月ほどの間に、次第に合同説を支持する傾きが強くなり、ついに2月13日の教授会で「京大と合同して、新制京都大学をつくることに協力する」ことが可決された。

当時、東一条の南側が三高で北が京都大学だった。新制となる際に両者は合同した。第三高等中学校解散記念碑は吉田キャンパスに現存している。

進駐軍接収の学友会館

また、消火活動において「進駐軍大いに活躍、三高火事は進駐軍京都下士官クラブに近接していたので、第一軍体司令部附中隊から(後略)」と当時の京都新聞の記事にある。この下士官クラブとは近衛通りに面する学友会館のことだ。京都大学新聞にこんな記事があった。

近衛通りに面する学友会館は1945年から進駐軍により接収され、1952年に返還された。音楽やストリップに迷惑した舎生とは、おそらく一番近い吉田寮ではないだろうか。試験前にブチ切れて返還要求している。

火災後も、煙突は1961年頃まで存在していた。

現在の吉田南構内マップと見比べると、吉田南総合図書館や吉田南2号館の付近だ。

吉田寮の防火意識

私が熊野寮に在寮中の話になる。2008年頃に吉田寮の先輩の部屋にお誘い頂き、複数の友達と飲み会に行ったことがある。理学部に在籍するその先輩は、物腰が柔らかでメガネで色白で細身で、いつもチェックシャツだった。「さすがボロい建物っすね~」などど軽口を言いつつ、和やかに飲み会をしていた。最中、防火サイレンが突然けたたましく鳴った。さっきまで談笑していた理学部の先輩は、予備動作もなく消火器をもって速攻で火元と思しき場所に走り出た。他の吉田寮生も同様、一糸乱れぬ動きで消火体制に入った。困惑する我々寮外生をよそに、先輩は消火器片手に戻ってきて「サンマの煙かなんか誤作動だったみたいだわ、じゃあ飲み直そうか」と、事も無げに言い放ち、飲み会が再開された。度肝を抜かれた。自分も熊野寮に住んでいたくせに、「こ、これが自治寮・・・!」と驚いた。

過去、吉田寮の中寮において火災があり、こうした積み重ねが意識を高めたのだろう。ひょっとしたら、自由寮の焼失事件も、防災意識の向上に一役買った出来事の一つかもしれない。

自治の一高、自由の三高

一高(現在の東大)の自治に対し、三高(現在の京大)は自由を掲げていた。三高回顧にこうある。

諸君が一高の自治寮に対して自由寮と称するのは大賛成だ。

自治に対する自由とはなんだろう。

「自由とは何ぞや」と言うことは、先輩から我々、又、後進の諸君によって同じように繰り返され、繰り返され、論ぜられて来たものと思う。

本当に何度も繰り返されてきたし、今後も繰り返すと思う。最近X(ツイッター)で話題になった「オレの授業なら授業中に教室で鍋やっていいよ」と言い続けて実現した話は、大阪市立大での増田聡さんのエピソード。

「言われてやるのが自由か?」「まず常識を取っ払う必要がある」「楽しそう」などちょっとした議論を呼んだ。再び、三高回顧に戻ろう。自治と自由とは何ぞやと書かれている。

(前略)一高と三高の自治と自由との長短を比較せよというような質問をされた。私は立ち上がって、一同に向かって、自由と自治とは、その長短を比較することは無意味である。自由と自治とはその範疇の属する次高を異にしている。自治は自由を求める手段であり、又自由がもたらす結果である。というようなことを述べた(後略)

西山先生も自治と自由について記載されている。

(前略)権威と強制のオキテをもたずに、自治組織の上に自由に展開されて大した矛盾を生じなかったことは、彼らの三高生というプライドがそれを支えた一要素であるとしても、示唆にとむといわねばならない。

いいことをおっしゃっている。とはいえ、自由寮では密入寮者をモグリとよび、学生補導の担当教官がときどき抜き打ちで入って名前と所属を確認されたと「あゝ楼台の花に酔う」には記載がある。管理と自由のバランスが成り立っていたことが伺い知れた。

当時の西山さんによるスケッチ。

まとめ

西山さんの過ごされた旧制三高自由寮(旧)での生活についてまとめた。バンカラな気風と京都の街を楽しんでいる様子がうかがえた。自由寮(旧)の最後は室戸台風で倒壊したが、寮生はたくましかった。自由寮(新)は火災による焼失という悲しいことがあった。全寮コンパなどの祭りだけでなく、防火意識といった生活に大切な習慣も現代に根付いていると感じられる。

補足

断りがない限り、便宜的に室戸台風で崩壊したほうを「自由寮(旧)」火災で消失したほうを「自由寮(新)」と記載した。おそらく正式な表記ではない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?