【狂人号考察】イベリアの勃興と凋落、海がもたらす脅威の行く末(アークナイツ)

【注意】この考察は非公式であり、ネタバレや個人の見解、推測を含んでいます。2022年12月時点の情報を元に執筆しているため、今後の実装次第で公式設定とはかけ離れた考察となる可能性がある点を予めご了承ください。

静謐の中沈んだ国は、彼らの明珠を海に忘れ去った。ハンターたちは伝説に従い同胞の遺産を探し、集まった手がかりが一つの場所が指し示される。スタルティフィラ、黄金の大船、文明の象徴。人類は一つに団結しなければならない、ケルシーがそう警告する。イベリアはとうの昔に海を見失い、エーギルは異なる血族の洗礼を受けた。海だけが命を育み続ける。海だけが永久に変わらない。

かねてより仄めかされていた深海の脅威は、『潮汐の下』にて恐魚やシーボーンという名称にて明かされ、テラの大地で天災から逃げ惑い鉱石病の罹患と戦う人々とは一線を画す存在であることが描写された。

ひとたび恐魚の血肉を口にすると、それは腫瘍のように身体を蝕み、同質的な集団へと成れ果てる。『狂人号』に至って示されたのは、イベリアが辿った1つの結末。

冒涜的な臓腑を糧とする人々の身、膚は次第に鱗へと変わりゆき、過去の栄光を拠り所とする自己認識は、陽の届かない虚を跋扈する集団的知性へと飲まれていく。

孤立無援の艦隊は、終焉を誂えるべく演者を集う。

感情の旋律を奏でる巨獣、内なる狂気に抗い踊る狩人、己が命を燃やし灯りを掲げる審問官、生命の秩序を海に求めた預言者…数多の来客を招いた灯台の町。

かつて黄金時代を謳歌した国に焦点を当て、本記事では狂人たちの船唄を紐解いていく。

イベリアの勃興

リーベリがラテラーノの法をイベリアへ持ち込むと、かの国の征服欲は益々強まった。ボリバル遠征が失敗した後、再起を図る島民たちの手によって、イベリアは黄金時代を迎える。高らかに帆を張るイベリア艦隊、豊かな生活を送る人々、野心に雲った統治者の目では人類の領域外に潜む脅威は、捉えられなかった。やがて、大いなる静謐が迫ると、海岸線は異様な様相を呈し、恐怖が静かに陸へとにじり寄った。

元々イベリアには国教会と呼ばれる、ラテラーノにおける法を軸とした宗教組織が作られていた。法とはラテラーノにおいて絶対視される取り決めであり、それらに背いたサンクタは堕天する。その実態は、サンクタを存続させることを目的とした、目に見える形で存在を把握することのできる機構と表現できる。

しかし、ラテラーノ教と呼ばれる宗教はあくまでサンクタを救済するためのものであり、それはイベリアの救済には繋がらなかった。

イベリア国教会は災厄が訪れる前から、ラテラーノの法による拘束を避けるべく、ラテラーノ教皇庁と距離を置いていたのだが、教皇閣下はそれにお気づきでなかったようだ。そうして最終的に、イベリア人は「己を救える者は己のみ」という結論にたどり着いた。

サンクタを中心とした信仰への反駁は、前イベント『吾れ先導者たらん』において、ラテラーノのリーベリであるパティアがリーベリには恩恵を与えない神に対して憤慨した場面、イベリアの悲劇を目の当たりにしたアンドアインの行動という形で表れ、その在り方が必ずしも全面的な支持には結びついていないことが示されている。

信仰の恩恵がリーベリとエーギルには及びにくいことから、イベリアは国王から支持の下、新たな経典を編み上げた。ラテラーノを代表する武器は銃であったが、そこからの脱却を目指したイベリアの国教会は、剣と灯りを携えた聖像を宗教的な象徴とした崇めている。

この小さな教会は、まさしくその分離期における典型的な様式となっている。聖像が銃ではなく剣と灯りを携えているのがその証左だ。

イベリア独自の教皇を擁立することが急務となっていた中、状況を一変させる契機となったのはイベリアにおける「島民」たち。島民については、次のような説明がなされている。

俺たちが上陸したこの場所は、イベリアという驕り高ぶる後進国だ。傲慢さとは、海陸問わず蔓延する、人類共通の疫病のようなものらしい。ここでは、災厄によってエーギルを離れた難民たちと共に暮らしていたのだが、陸の人々はそんな俺たちを『島民』と呼んでいた。

エーギルの先進的な技術をもたらした島民たちによって、イベリアは黄金時代を迎える。

ブレオガンの旅路

かつてイベリアに技術を齎したエーギル人の中で、一際描写が多かった人物ブレオガン。彼の足跡は手記として、フレーバーテキストに記録されている。

ブレオガンは友人たちと海岸に立ち、元来たほうへと視線を向けた。潮風はごうごうと吹いている。エーギルの都市は、どの波の下に隠れているのだろうか。

恐魚やシーボーンたちと激しい闘争を繰り広げる国家エーギルは、勝利を信じる執政官たちによって泥沼化していた。

「強い」「弱い」「先進」「後進」・・・これらの単語は、比較する対象があり初めて意味を持つ。”か弱い”陸上国家と比較すると圧倒的な技術力を誇るエーギルであるが、それはあくまで既知の存在との相対性から評価されたに過ぎない。

「自惚れ」という言葉が示す通り、短期間で進化と適応を繰り返すシーボーンたちの脅威によってエーギルの街は陥落しかけていた。そんな状況の中、ブレオガン一行は陸上に未来の可能性を見出していた。

「海はいかに広大であろうと、世界のすべてというわけではない。陸の人々は弱く、目先のことしか見えていないかもしれないが、恐らく彼らは変革をもたらす力を秘めている。何しろ、源石の災禍に蝕まれながらも、それを使いこなす術を身につけたのだから。」

「――ブレオガンは、そこにエーギルが求める答えがあるとは保証しなかったものの、それは確かに新たな道ではあった。俺は最初に陸へ上がった瞬間のことを今でも覚えている。足元の砂浜はエーギルのそれと変わりなかったが、風に吹かれる感覚を知ったのは初めてだった。」

荒野の長旅はエーギル人にとって決して楽しくはないものだ。しかしブレオガンは、初めて高原に登った際、遍く大地を照らす双月の光を見た時のことを今でも覚えている。

彼らにとって初めての陸上国家となるイベリアの地を踏んだエーギル人の口から出たのは、傲慢さは「人類共通の疫病のようなものだ」という人間の本質に迫る感想。ブレオガンと行動を共にし、手記を綴った人物は『人付き合いの科学』を心得ていると豪語するブレオガンに対して辟易としている。

往々にして人の心は、科学のように合理的なものではない。

ブレオガンは陸地の人々と打ち解ける気さくさを持っていながらも、腹芸を使う政治のような場面には向かない人物であったことが手記からは推察され、それは後に傲慢という病に侵された国家をあらぬ方向へと導いてしまう。

古代の禁じられた知識を得るために、何を代価とするべきか――それは恐らく、真摯な心だけで十分だ。そこに味の良い酒も合わせれば、なおさら上手くいくだろう。

陸地に上がったブレオガン一行は、見聞を広げるためにテラの大地を放浪する。旅の途中で遭遇したテラ大地の住人の中には祭司と呼ばれる特別な存在も含まれていた。

その詳細については語られていないものの、例えばサーミにおける雪祭司から紐解くならば、それは外界の敵に対抗しうる能力を身につけた者。

一行はヴィクトリア、カジミエーシュ、ラテラーノ、ウルサスを巡り、最後にはサルゴンへ到達した。古代サルゴンの王は、強大なケシクと同盟を結んだことで人外の脅威を取り除いたという(参照:遺塵の道を)。

そして地上には『巨獣』という、海の脅威と似た性質を持ちながらも全く別種の生き物が存在することを、彼らは知ることになる。

同化を促す価値観を持つシーボーンと異なり、歳・イェラガンド・AUSといった巨獣の面々は、人類が築き上げてきた文明や文化に対してある種の感慨を抱いており、対話を通じて協力関係を築くことが可能な存在であるといえるだろうか。

こうして、海には存在しえない独自の文化と可能性を見出したブレオガンは十数年の年月を経てイベリアへ戻り、海からの脅威へ対抗するためにエーギル人の技術を大地へ伝えることを決意する。

「全員が求めるものを得られるならば、誰が誰を利用しているなどということはない」というのが、ブレオガンの信じる理念である。このやりとりにも、何らかの科学的根拠があるのかもしれない。

ブレオガンがイベリアへ技術を伝える上で掲げた理念は、極めて高潔なものであった。エーギルの傲慢さを憂いたブレオガンは陸地の人間を蔑むことなく、対等な立場として関係を結ぶ。

狂人号で語られたブレオガン、カルメン、アルフォンソは、黄金時代を生きながら、全く別の立場からイベリアという国を支えた3人と表現することができる。

一方ブレオガンはというと、イベリアで新しい友人を作った。カルメンとかいう聖職者と、アルフォンソとかいう軍人だ。あいつらは毎日のようにつるんでは、『偉大なる計画』とかいうものについて話し合っている。

先進的な技術を齎したエーギル人のブレオガン、ラテラーノ教から脱却しながら独自の経典で国の統治を試みた国教会のカルメン、そして軍人として大艦隊を指揮し、多くの陸上国家を制圧したアルフォンソ。

『偉大なる計画』というのは、大艦隊の建造計画のこと。ブレオガンはエーギルと陸上国家の架け橋となることで、海からの厄災に備えようと試みた。

「――建造中の旗艦を見てきた。エーギルからすればぎりぎり形になっているくらいの代物だが、陸上国家にとっては前代未聞の船となるだろう。ブレオガンとアルフォンソは、その船をスタルティフィラ、『狂人号』と名付けた。」

『狂人号』ですらエーギルの技術水準からするとぎりぎりと評されている通り、ブレオガンにとってこの船はあくまで試作品。艦隊の建造計画を皮切りに、陸上国家における源石技術との融合を発展させることで、いずれ迫りくる脅威に立ち向かおうとしていた。

この船で本当に何かを変えることなどできるのだろうか?そんな迷いがあろうとも、ブレオガンは自ら選んだその道を進み続けるしかなかった。

しかし、ブレオガンの警鐘はイベリア人たちの耳に届くことはなかった。ブレオガンが掲げた理念の高潔さは、傲慢さで目の曇った権力者たちから御しやすい人物とあしらわれることになる。

ブレオガンがもたらしたのは黄金色の夢だけではない。そこには海からの警告もあるというのに、大部分の人間は後者を聞き流している。

スタルティフィラ、またの名を「狂人号」。その設計図が王室や貴族たちの元へ届けられた時、権力者の中で最も愚かな者にさえ、その意味するところは理解が及んだ。エーギルから来たあの技師は、常々海の脅威とやらをうるさく説いており、彼の言い分を聞くのには皆うんざりしていたのだが、我慢した甲斐はあったようだ。

無論、嫌われ者の技師当人はこの船を科学研究用の物だと主張し続けたが、王室の強力な介入のもと、脅威への対抗手段を口実に、結局船には強度の高い装甲と、大口径の主砲が取り付けられた。

そうして、あとは「脅威」と見なす対象を少しぼかしてしまえば……

人々は、概念的なものより実体のあるものにこそ憎しみを抱き、理想よりも目に見える利益にこそ貪欲になるものだ。ゆえに、この船は海との戦いより前に、まずはイベリアの敵との戦いで用いられるべきなのである。恐らく、あのエーギルもこの程度の些細なことを気にはしないだろう。

本来、海からの脅威に対して使用されるはずだった大艦隊の針路は、陸上国家へと向き始め、イベリアは黄金時代を謳歌し始める。

ヴィクトリア艦隊を焼き払い、大量の純金をイベリアの町にもたらし、リターニアに昇る朝日を遮る。大艦隊はそんな連戦連勝を繰り返した。

そして大いなる静謐が、イベリアを飲み込む。

災厄が訪れた。

音という音が消え去り、大きな波はその巨大な口でイベリアの土地を喰む。

『狂人号』は大津波に飲まれ、船員たちと共に陸上から通信の届かない地点へ消失。

岸辺に押し寄せた大波は、イベリアの誇った栄光を一瞬にして過去の遺物へと変貌させた。

警告に耳を貸さず、傲慢さの矛先を陸上へと向けていたイベリアには為す術もなく、沈黙を余儀なくされ、責任の所在をエーギル人に求めた。

エーギル人が大いなる静謐を招いたという理不尽極まりない噂が蔓延り、陸上へ技術をもたらしたはずの島民たちはその立場を危うくする。

ブレオガンが海に講じた対策こそが災厄を招いた証拠と謗られ、彼がイベリアを波に沈めた邪悪な巫術師だと誰もが言い出した。国教会の友人(恐らくカルメン)はブレオガンに「イベリアを離れるよう勧めてくれた」というが、行くあてのない彼はイベリアへ留まる他なかった。

やがて死神の足音は、ブレオガンの間近に迫る。

少なくとも、彼らは屈しはしなかった。抗う意志さえ残っていれば、それが希望となるだろう。群衆は散り散りに去って行く。あとには浅い水たまりに倒れ込んだ老人だけが残されて、その身体の下には紅色が滲み出していた。

ブレオガンは、逆上したイベリア人から報復を受けることになるが、その最期の心情は穏やかなものであった。

さて、終わりは目の前だ。彼はふと、この結末を受け入れるのにさほど抵抗を覚えないことに気付いた。もちろんこれは、暖炉のそばでクッションに身を預け目を閉じるような、真っ当な最期ではない。ここは人生の終点としてはあまりに寒く固い場所で、何なら腹は何度も刺されて血を流している。

けれど、そこまで悪くはなかった。彼は、そそくさと散って物陰に身を潜めた人々を許すことさえ決めていた。もしも立場が逆だったら、自分もきっと同じような怒りを覚えただろうと思ったのだ。

彼は懸命に努力してきたが、それは失敗に終わった。結局海に抗うことはできなかったのだ。しかし、恐らく惨敗したというほどでもないだろう。彼を死に追いやった人々はまだ怒りを抱くことができる。その事実こそが希望だった。

「我が同胞よ、陸と海、それぞれの朋友たちよ。君たちに幸あれ。」

名誉、責任、理想……すべてはここで幕を閉じる。

漏水している避難所で、こんな噂が流れていた。「静謐を招いた男ブレオガンは、海を怒らせた報いとして、路地裏で命を落としたらしい。」……だが、この噂は大して話題にならなかった。人々にとってはそれよりも、明日の食料を探すことのほうがよほど大切だったのだ。

狂人号EXステージで明かされた真相は「取るに足らないものだった。」と締めくくられている。

狂人号「Stultifera Navis」の語源

大いなる静謐後のイベリアについて触れる前に、狂人号の由来となった言葉について紹介したい。

英名タイトルである「Stultifera Navis」はラテン語で「愚か者の船」を意味する言葉であり、ドイツの風刺詩集(独:Das Narrenschiff)として知られている。

詩集『Das Narrenschiff』を『阿呆船』として日本語へ翻訳した尾崎盛景氏によると、作品の滑稽味を出すために「阿呆船」というタイトルにしたものの、日本においては「愚者の船」されていたこと、Narrの語源を忠実に翻訳するならば「狂人船」というニュアンスが的を得ているという。※本記事では尾崎氏に倣い、文学作品自体を指す場合は『阿呆船』と表記していく。

『阿呆船』著者のゼバスティアン・ブラントは1475年、当時南ドイツの精神文化の中心地であったバーゼル大学の学芸学部に入学し、協会や政治の改革運動に熱心だった神学者ヨハネス・ハインリン・フォン・シュタインに師事している。

その後、法学部に転学したブラントは、法律学の教師と弁護士の資格を獲得し、やがてバーゼル大学の教授、兼弁護士としての道を歩み始める。1489年には、市民法(ローマ法)と教会法の博士の学位を得た。

そしてバーゼルで『阿呆船』を出版したことで、ブラントは詩人としての名声を獲得。人文主義者(※古代ギリシア・ローマの古典や聖書を研究し、神や人間の本質を考察した知識人)たちから喝采を浴びることとなる。

この作品が発行された15世紀末は、道徳規範となっていたカトリック教会の権威が揺らぎ、様々な面で道義の乱れが生じた時期であった。それは、伝統的な権威に忠実であったブラントの目にとっては苦々しい出来事であったと言える。

神聖ローマ帝国が強力なキリスト教国家として再建されることを望んだブラントは『阿呆船』を通じて、あらゆる身分階級の狂態や迷誤を指摘し、戒めることを目的とした。「知恵」や「理性」の欠如が愚かな行動に繋がり、それを笑うべき行為と位置づけることで人々のキリスト教的良心の覚醒を狙ったとも解釈することができる。

『阿呆船』は、様々な愚か者たちを乗せた一群の船が「阿呆の国(Narragonia)」へ向かって航海するという枠組みとなっている。ここでいう愚か者とは、中世ヨーロッパのキリスト教(カトリック)的倫理観から見た道徳上の罪人たちを指す。従ってこの詩集には、キリスト教世界における7つの大罪が基本テーマとして根本に横たわる。

ブラントの使う「知恵」「理性」、或いは「真理」という言葉は近代的合理主義における意味におけるソレではなく、伝統的権威主義…いわゆる聖書などの過去の書物によって証明される事柄を指した。彼の生きた時代は印刷という新技術が発展した時期であったが、それは異端や迷信をいたずらに促進するものと、流行りの新奇に迷妄する人々を批判する。

傲慢と戒め

大いなる静謐の後、王室と貴族たちにイベリアを支える力は最早存在しなかった。

イベリアの再建には国教会の力が不可欠となったが、先の傲慢さを省みたカルメンは、教皇一人と数名の司教を担ぎ上げるような従来の権力構造を否定し、国教会を9名の『聖徒』から成る裁判所へと再編することを決めた。

裁判所の設立は最後の希望の灯となった。今も沈黙を貫くイベリア人は、運命を他人に委ねるつもりはないようだ。彼らの気高い抵抗にも、いずれ終焉が訪れるだろう。而して海の奥底で、未知なる脅威が肥大化しつつある。目先の安逸に甘んじたエーギルは、いずれ滅びの運命を辿るだろう。

海由来の技術で諸国を凌駕したイベリアは、皮肉にもその海によって引き起こされた大いなる静謐の間近に位置していたことで甚大な被害を被り、沈黙することとなる。

大いなる静謐を予期する人物がいながらにして、その言に耳を傾けなかった態度はイベリアの傲慢と評され、その背後にある問題は一部の人間が利益を貪る権力構造にあると『狂人号』の中で強調された。

今のイベリアの混乱は紛れもなく、国の頂に座す権力者や貴族たちには民衆を正しいほうへと導くことなどできないと証明している。そして、彼らを貪欲にさせ、享楽に溺れさせ、取るに足らない利益を得ることにしか興味を持てない人間にさせたのは、その地位なのだ。

『阿呆船』においては、7つの大罪の1つである「傲慢」について書かれた節があり、ブラントはその愚かさを描くことで戒めようとした。

『狂人号』シナリオにおいても「我々は傲慢という言葉を深く理解している。あれは人間にとって影にも等しいものだ」という台詞から、カルメンは「傲慢」が人間誰しもが抱えうる罪過と見做している。

ブランドは『阿呆船』を通じて信仰を取り戻すことで荒れた国の良心を取り戻そうとしたが、『狂人号』におけるイベリア人は、信仰の拠り所となっていた国教会を裁判所として再編することで、国を混乱に陥れる異端を裁く「審問官」として立ち上がり、国の良心を取り戻そうと奔走したと言える。

我が名はカルメン・イ・イベリア。……その昔、九人の聖徒たちは自らにこの偽りの名を与え、真の名と――信仰を捨て去った。

我々はすべてを知っており、嘘はこの身を焼き続ける。イベリアは神に救われたことなど一度としてなく、我々は自らの戴く神であらねばならぬのだ。

イベリアはラテラーノが定める”法”に救われたことは一度もない。信仰を捨て去ったという言葉の裏側には、ラテラーノ教との訣別の意思が感じられる。

己自身は宗教という精神的な安寧に身を委ねることなく、他8名の『聖徒』たちと死別しながらも、全てを背負う覚悟と共にカルメンは齢123歳まで生きてきた。

グランファーロの建設と残照

大いなる静謐の後、かつての誇りを取り戻そうとしたイベリア人は地図を片手に、海の侵攻に抗う要塞となりうるような、国家再建の起点となる土地を探し始める。

見いだされたのは失われた灯台への架け橋となり得る地点。”グランファーロ”と名付けられたその町は「灯台※」を意味し、イベリア人は再び国を照らすべく再興の灯火を掲げるための行動を開始した。

※faro(ファーロ)はスペイン語で灯台の意味を持つ。

『グランファーロは君たちを必要としている。共にこの場所でイベリアの栄光を取り戻そう。』――彼らが最初に告げたのはそんな言葉だった。そう、このまま膝をつくことを良しとしない我々はここに集い、自分たちの町を作り上げたのだ。

グランファーロに集った人々は海と陸とで手を取り合うことでイベリアを復興しようとした。走り書きされた手帳には、ブレオガンのもとで働いていた技師がグランファーロの再建に携わったことが記されている。

失われてしまった大艦隊を思い起こしながら、互いの出自を気にすることなく肩を並べて仕事に取り組む様子は、写真にも収められている。

「イベリアの眼」の彫刻が町の広場に建てられた時には、誰もがそれに酔いしれたのだ。皆がそこで集合写真を撮り、曇りない笑顔で写っていた。黄金時代がついに戻ってくるのだと、ちょっとした工夫と努力をすれば万事は好転していくのだと、全員がそう信じていた。

しかし、海がイベリアに齎したものは技術と災厄に留まらなかった。

大いなる静謐後に蔓延ったのは、異質なイデオロギー。深海教会と呼ばれる一味は、人類が培ってきた倫理観とは凡そかけ離れた思想を持ち込み、陸上の国家を更なる混乱に陥れる。

災厄の後、寄る辺を失くした人々で溢れかえる町は、食物といった生活物資などの分かりやすい形で恩恵を与えながら教えを説く新興宗教にとって、都合の良い苗床となった。

事態を重く捉えた裁判所は、グランファーロからエーギル人を一掃する。

あの時……グランファーロから連行した百三十余名のエーギル人のうち、半数は深海教会の関係者だった。ここに駐屯していた懲罰軍の中にさえ、背信者は多く見つかったものだ。

彼らは、イベリアの航海時代に関する資料を大量に盗み出し、裁判所を妨害して、グランファーロを陸への侵略拠点とするべく暗躍していた。

グランファーロの再興にはエーギル人の協力が不可欠であったが、数多の技術者を失った町に、もはや再起の余力は残されていない。

かくして、グランファーロは黄金色に輝いた最後の残照となった。

転機

グランファーロの粛清から時を経ること数十年、狂人号本編へと繋がるきっかけとなったのが、とある大審問官が持ち帰った情報だ。

深海司教の捕獲任務に当たって小隊を率いた大審問官は、恐魚がひしめく海へと身を投じ、脇腹に穴が空くほどの重傷を負いながらも、最期の気力を振り絞って、事態を大きく動かす一言を告げた。

大審問官はもはや力加減も効かない様子で、己の手のひらに爪を突き刺してしまうほどにこぶしを握り締めている。彼女はまだ苦痛からの解放を望まず、なおも耐え続けようとしていた。誰かを待っているのだ。

カルメン閣下がついにご到着されると、大審問官は肺から最期の息を吐き、弱々しくも、駐屯地すべてに聞こえる声でこう告げた。

「灯台は、未だ健在です。朋友の眼は、今も見守ってくれています。」

長年に渡って失われたと考えられていた「イベリアの眼」。様々な防衛機構を有するその灯台が果たす役割は、現実世界における要塞そのものと言える。

イベリアは国を挙げて、稼働可能な灯台を守るべくグランファーロの地を踏み、その動きを察知した深海教会もまた、裁判所の計画を阻害すべくその地を浸食した。

黄金時代の狂人たち

グランファーロの灯台を取り戻したことで、大いなる静謐以後、狂人号から送られてくる救援信号がようやく人の目に触れることとなった。

審問官たちとは対象的に、在りし日のイベリアの傲慢さをそのままに残している存在。それがスタルティフィラとその船長、アルフォンソだ。

スタルティフィラ、またの名を「狂人号」。災厄が起きた時、偉大なるかの旗艦とそれが率いるイベリア大艦隊は、航海のさなかにあった。大いなる波はすべてを飲み込み、過去の亡霊だけがいまだ彷徨い続けている。

孤立無援の状態で六十年もの時を経ながら、人語を解す存在が未だ顕在であるという事実。奇跡というより寧ろ、亡霊と形容した方がまだ実態を捉えた表現なのかもしれない。

在りし日の黄金時代を未だ現実のものと捉え、船そのものが祖国イベリアだと豪語する姿は、まさしく狂人と呼んで遜色ない。

先の項目にて、狂人号の語源をドイツの風刺詩集に求めたが、現実国家を船に例えた有名な比喩表現には、古代ギリシャの哲学者プラトンが、師ソクラテスについて記した対話篇『国家』第6巻の「国家の船」がある。

プラトンの兄アデイマントスは、ソクラテスに哲学者たちが国から無用な者だと謗られる背景について問うた。それに対してソクラテスは、国家を船に比喩して回答する。

船主は耳が悪く近眼で、船に関する知識も十分ではない。水夫たちは船主に代わって船主の座につくべく争い出すが、誰一人として舵取りを学んだことはなく、舵取り技術は教えることのできないものだと主張する。そうして船主の周りに群がり、船の支配権を握るために睡眠薬や酒などあらゆる手段を尽くす。

説得にせよ脅迫にせよ、船の支配権を得たものを航海通や舵取り上手だと賞賛し、そうでない者を無用な者だと非難する。

本当に船の支配者となるために、年や季節、天や星、風、その他全てのものに注意を払わなければならないことを彼らは知らず、本物の舵取りを「星に見惚れる男」だとか「議論に現を抜かす奴」といった無用の者としてしまう。

上記の比喩は、哲学者が国から無用とされることへの説明とされたが、ここでは比喩をそのまま狂人号シナリオへ当てはめてみる。

アルフォンソは国家を担う舵取りとして適切であったかどうか。ブレオガンはその評価に言葉を濁した。

アルフォンソは、友人としては自信を持って勧められる男だが、船長としては……まあいい。どの道、比べるほどの相手もいないのは確かだ。

野心は、一度芽吹いてしまえば、破滅を招くと知りながらも肥大化するのみ。陸上国家との戦争に勝利を続ける指揮官は、潮風や潮流の変化に注意を払うことができなかった。

大いなる静謐の後、補給を断たれた狂人号に乗船する船員たちに待ち受けていたのは、閉鎖的な環境で待ち受ける多様な死だった。

口にできるものは、眼前を徘徊する未知なる生物の肉片しか存在しない。鳴り響く鐘の音は狩りの合図となった。

冷凍庫の中には、恐魚の死体が何十体も敷き詰められている。海水を飲み水へと変える装置は何年も前に壊れ、船員の何人かは海のど真ん中で脱水症状で亡くなった。

明日を生き延びるために恐魚を口にし、その身は次第に海へと同化していく。人としての矜持を保つため、船員たちは互いの身体を貫く。

あの二人は、命を奪い合ったその時、何を求め、そして何に駆り立てられていたのだろう。愛か、衝動か、あるいは憐憫だろうか?

もしかすると、それは互いの魂を救わんとしてのことであり、その「救い」を与えるためには互いに滅ぼし合うしかなかったのかもしれない。

狩人たり得ぬ船員は獲物へ。大きな恐魚に囲まれた死体の触腕には懐中時計がぶら下がり、掘られた刻印は持ち主がかつて航海長であったことを物語る。

ある船員は、狂人号内に設けられた教会の聖像へ自らの罪を告解した。教会の隅には船員たちの軍帽が整然と並べられており、その持ち主たちはとうに海へと姿を消したことがうかがい知れる。

長い年月幽閉された船員たちの多くは、その精神を保つことができず一人、また一人と自殺していった。

「罪や悪とは縁を切り、よりよい生活をするために、きょうこそは改心するのだ」と、いくら神が勧めても、すぐに改心できないで、一日二日と日を伸ばし、明日の命も知らないで「あした、あした」と鳴く阿呆。

「あした、あした」と歌いつつ、多くの阿呆が死んでった。

邦訳:尾崎盛景『阿呆船』

狂人たちを乗せた船は、代わり映えのしない時を刻みながらゆっくりと風化していく。

最後まで残ったのは、船長アルフォンソと副船長ガルシアの二人。その関係性は狂人号におけるロマンスと形容することができる。

「愛しい人」「愛する人」という表現、二人で子供について思いを馳せる描写。ティアラや婚礼用の布を纏ったような格好から、アルフォンソを狂人号を統べる王とするなら、ガルシアは王妃と呼べるだろうか。

もはや性別や種族すら判別できないほどに変わり果ててしまったガルシアだが、幾年もの歳月を経ながらも人としての在り方を忘れない。狂人号が海に沈むその日まで、ガルシアは祖国の旋律を奏で続けた。

人として#アークナイツ #Arknights pic.twitter.com/GimNMoUCmF

— はすみ | Skeb開 (@lotusmikan) November 10, 2022

しかしその精神も次第に蝕まれ、シーボーンを同族と見做し始めてしまう。

フランスの哲学者ミシェル・フーコー『狂気の歴史』によると、15世紀に書かれた「阿呆船」の頃、狂気は文学的に排除される形式であったが、その後のルネサンス期には、社会的秩序の限界を示し、より深いところにある真実を照らし出す力を持っていたという。

ルネサンス期において狂人は、「人は神の理性には近づきえない」という思想の体現であった。セルバンテスの『ドン・キホーテ』にみられるように、あらゆる人間は欲望と異物に弱い。故に、正常でない人間を神の理性に接近し過ぎた存在と見做す考えは、中世社会で広く受け入れられていた。

深海教徒たちは信仰の寄す処となる存在を「神」として崇めていたが、狂人号におけるガルシアもまた、そんな”神”と同質の存在へ近づいていく。

最期は人として…イベリア人として戦い抜くことを決意したガルシアは、アルフォンソに言葉を残して海へと沈んでいった。

(イベリア語)愛すル人よ……あなタの務メを……思イ、出して。

恐魚の生態系

アリやハチのように群れを形成し、その中央に女王を据えた階層構造を備えた昆虫などの社会集団を表す言葉に『超個体』というものがある。

『Wired』誌の創刊編集長ケヴィン・ケリー氏の言葉を借りるならば、超個体(superorganism)とは「共同体が統治する現象を生み出すために協調して行動することができるエージェントの集団」。

その現象とは、アリが餌を集める、捕食者を避ける、ミツバチが新しい巣を選ぶといった、「巣が欲する」あらゆる活動のこと。

また、厳しい環境においては、微生物が共同進化し、メタンのような規定外の栄養源を処理する。この栄養共生(syntrophy)と呼ばれるプロセスは、真核生物(核膜をもつ細胞からなる生物)の細胞の進化と関連し、地球や他の惑星の厳しい環境における生命体の出現や維持に関与する可能性があるという。

この観点から、恐魚やシーボーンという存在を眺めてみる。まずは言葉の整理から。

恐魚…自らの身体を他種族に与えることによって増殖する海の生物。

シーボーン…恐魚の中で生理的構造が高等な存在。あらゆる恐魚の個体を平等と見做し、全力で守ろうとする。捕食によって進化する。個体によっては言語を理解し、話すことができる。

海神…正体不明の巨大な生命体であり、複数体存在する。

Ishar-mla…2つの意味を有する言葉。

①シーボーンたちが「あの方」、深海教徒が「海神」と呼ぶ正体不明の巨大な存在の1種。

②シーボーンたちが呼ぶスカジの異称。大いなる静謐後で①を手にかけた後、スカジが①を身体に宿した状態のこと。

Ishar-mlaについては断片的にしか語られていないが、恐魚たちが優先して「給餌」したことから、生存が優先される個体であると推測される。

恐魚やシーボーンたちは無秩序に領土を侵略するわけではなく、巣となる箇所を見定め、溟痕を呼ばれる発光する領土を拡げる特徴を持つ。

シーボーンは、巣や生息地が脅かされない限り、自ら都市に攻め入ることなどしない。

恐魚は「超個体」の「巣が欲する」活動を、行動の中心に据えていると言えるだろうか。「超個体」が持つ特徴の一つに、その集団から離れた個体は長期間生存することができないというものがあるが、恐魚にも栄養が不十分な狭い空間に封じ込めると、細胞のアポトーシスが停止し、栄養価値を残したまま死亡する特徴があることから、「超個体」との類似性が見られる(参照:濁心スカジプロファイル第三資料)。

超個体は生物学者たちの間で論争の的となる概念であるが、少なからずサイバネティクスの分野においては重要視されている。超個体は、限られた知能と情報を持つ個々のエージェントからなるシステム…いわゆる「分散知能」によって、個体だけでは到達できない目標を達成することができる。

方向、一族が把握しテいる。自ラ、把握しテいル。唯一の目標ハ、生存、ダ。

Ishar-mlaが「あの方」として、未だ覚醒していない(恐魚全体に明確な意思を伝える状態にない)現段階における唯一の目標が生存であるため、恐魚たちは種としての生存を何よりも優先して行動する。

そしてシーボーンの細胞は、鉱石病が蔓延するテラのような厳しい環境において、生存のために進化し適応することが、スペクターを巡る深海教会の実験によって示された。

深海教会の宗教観とクトゥルフ神話

現存する多くの宗教において、生と死の関係性についてあらゆる解釈がなされている。インド哲学で提唱される「輪廻」を例にするならば、命あるものは幾度も生まれ変わり、前世の業によって人或いは動物へと生まれ変わる。その輪廻から逃れるために善行を積むのだと、ある宗教は説く。

深海教徒たちもまた、恐魚へと身を変えることでその生態系の循環を巡り、やがて理想へと至ることを喧伝する。

信徒たちは、恐魚やシーボーンを美しい存在だと賛美する。人間を越えた適用力と献身を見せる恐魚たちを崇高な存在として扱い、崇め奉る行為は紛れもなく宗教の備えうる特徴の一つだ。

「潮汐の下」においても、深海教徒たちの状況が語られていたが、舞台となったサルヴィエントでは食物が枯渇しており、司教であるクイントゥスは人々の生存の欲求を満たすべく食べ物を分け与えた。

対して、グランファーロの深海教徒たちが口にするのは、海への帰属。

捕食される直前、アマイアは次のように囁いた。

――「生命とは、決して無秩序なものではない」。これこそ、陸を離れた私が、海に求めた最後の答えなのです。

アマイアは恐魚たちのことを「合理的」だと評する。そして人の世界において称えられる犠牲や奉仕を、その希少性から美徳と称えられる文化を否定した。その言葉の裏側には、テラの大地を引き裂く国家や種族間の隔たりに対する諦観が感じられる。

テラ各地で巻き起こる災害、悲劇、怨嗟…そうした人類特有の煩わしさから解放されるべく、アマイアが選択した結末は捕食されること。アマイアを自らの身体へと宿したシーボーンは、その姿を変えた。

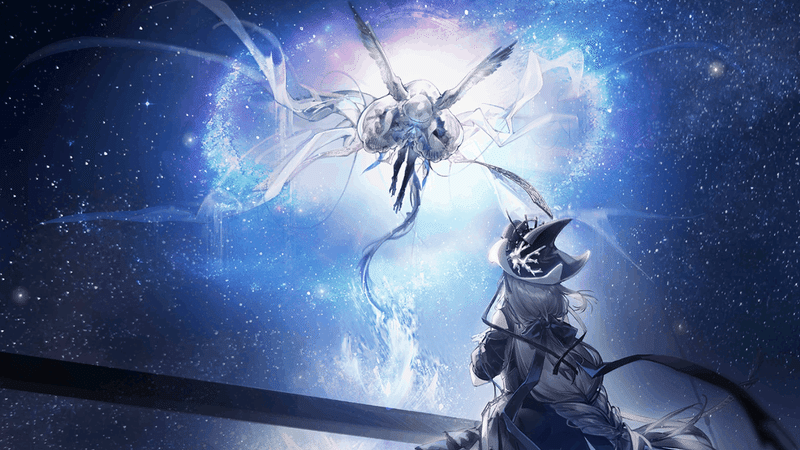

これまで、シーボーンは海を象徴する存在として描かれていたが、このスチルでは星空を背景としている。

いずれ、無数の巨大な鱗たちが一つとなり、天高く飛んで往くことになるでしょう。海は輝きに満ちてその領土を広げ、涸れること知らぬものとなるのです。

生命の死と消滅もその一部となり、その時には、かの偽りの星空でさえ、生命の光を遮ることは能いません。

アマイアを取り入れたシーボーンの変化した姿は、深海教徒たちが理想形とする姿にある種近いのかもしれない。

恐魚やシーボーンを始めとする勢力のモチーフとして、クトゥルフ神話体系を参照していることは想像に難くないが、特にディヴィニティエンドとスペクターの対話はクトゥルフ神話としての要素を色濃く醸し出している。

ラブクラフトが生み出した著作物と派生するクトゥルフ神話の作品は、「冒涜的」や「宇宙的恐怖」といった言葉で表現される。神を”冒涜”するような存在というのは、厳格な宗教を信仰する生活を送ることの少ない環境に身を置く立場からすれば馴染みは薄いが、現在ほどに科学的知見が存在せず、キリスト教の信仰によって物事を解釈する機会の多かった当時を加味することでその一端を紐解くことができる。

ラブクラフトの生きた19世紀アメリカのロードアイランド州ではキリスト教の価値観が幅広く受け入れられていたが、彼はその価値観を覆すような、未知なるものへの恐怖心を描くことで独特な恐怖小説を描いていった。

※尚、ラブクラフトの描く邪神の造形がタコや魚に近いのは、彼が海産物嫌いだったことに由来するとされている。

その未知なるものとは、1920-30年代に席巻した南極探検、震災、古代の超大陸といった話題、そして宇宙だ。

ラブクラフトは、人間の感覚と限られた理性では現実の全容を受け入れることが困難な宇宙的恐怖を語り、その暗く空虚な空間において人間の文明は儚い夢であること、そして人々の日常は須臾の幻想に過ぎないことを描いた。

私の物語はすべて、広大な宇宙の中では、人間共通の法則や興味や感情は、何の効力も意味も持たないという大前提の上に成り立っている。

話をアークナイツに戻すと、頭部に翼を持ち宇宙を背景にする様相は”外なる神”、テラという大地の領域外に住まう、人類を超越した存在であることを仄めかすものか。

ディヴィニティエンド(※divinity:神性)…英名The Endspeaker(終わりの話者)という名前は、アビサルハンターたちに苦難を告知したファーストトーカー(始まりの話者)とは対をなし、大いなる静謐という”終わり”を引き起こす可能性を秘めていた。

人々の声も消えるまで。風の音さえも静まるまで。大いなる静謐が忍び寄る。

二度目の静謐と”昇華”

海の問題はもはや、源石と同レベルのものとなった。

二度目の大いなる静謐は、結果的に防がれた。

「潮汐の下」や今回のイベントにおいて、シーボーンとアビサルハンターの邂逅が意味するところを解き明かす上で、無視することのできない要素が、Ishar-mlaと呼ばれるスカジの存在だ。

Hypergrhphがかつて生放送で語った内容を踏まえるならば異格オペレーターたちはそれぞれの成長した姿を反映しているということだが、濁心スカジについては台詞やプロファイルから、海からの厄災によってテラが崩壊した未来の姿を示していると推測することができる。

狂人号実施に伴い、新たに濁心スカジのコーデが実装された。

闘争の血脈シリーズ/昇華。海底に沈むイベリア大聖堂の残骸に腰を下ろし、歌うその声がシーボーンたちの耳へと届く。

コーデにつけられた名前は「昇華」。昇華とは、物事がより上位の状態へと高められることを指す言葉であり、フレーバーテキストから読み解くならば、これはIshar-mlaとして海神へと昇華したスカジの姿であるとも捉えることができる。この世界では既にイベリアは崩壊したのだろうか。

濁心スカジが存在する世界線の悲劇は現在のところ避けられているが、裏を返せば作中のシナリオにおいても、スカジがIshar-mlaへと昇華する分岐条件が存在すると言える。

分岐点は複数存在するのだろう。その1つが「潮汐の下」におけるファーストトーカーとの会話。

スカジの最後の抵抗が、ほんの少しの反抗心が、彼女にただ瞬きをさせた。

このとき、スカジは「我らが苦難は永遠なり。」というIshar-mlaを意味する言葉を発することなく、グレイディーアがシーボーンへと攻撃する様子を見て我に返ったことで、別の存在へと成り果てる事態は避けられた。

今回の狂人号イベントにおいても、同様の分岐点が示された解釈することができるだろうか。そのターニングポイントとは、アビサルハンターたちがエーギルへ帰還するか否か。

物語の終盤、ケルシーは次のように語った。

君たちが殺した「あれ」は、スカジの体に宿っている。となると、私が立てた中でも最悪の予想が的中したことになるな。君たちがエーギルへ帰らなかったことは、実に賢明な判断だ。

狂人号のシナリオを通して振り返ってみると、一貫してケルシーは警鐘を鳴らし続けた。

審問官たちを纏めるイベリアのトップであるカルメンとアビサルハンターの執政官グレイディーアを引き合わせ、話が拗れそうになるとその場を諌める。

また、ケルシーは先のイベント『青く燃ゆる心』にて狂人号の鍵をAltyへと手渡し、わざわざグランファーロへと足を運ばせた。これは今回の事態の保険として巨獣であるAUSの力を借りることを目的としたものだが、Frostが潮流を変化させたことが功を奏して、無事にジョディは狂人号から離脱したアイリーニたちの元へとたどり着くことができた。

どうか感謝の意を表させてくれ、Frost。ジョディと狩人たちを助けてくれたのは君だろう。

しかしあらゆる未来を見通すケルシーといえども、最初からエーギルへ帰還する危険性を全て察知しきれていたわけではない。

スカジがIshar-mlaとして昇華するリスクを察知し、終始グレイディーアたちがエーギルへ帰還することを妨害していたのが、ウルピアヌスだ。

ウルピアヌスはかつての戦いの中で、シーボーンが巣とする場所の最深部へとたどり着いた。

……無数の鳴き声が一つになった時、あの生まれる前の胎児のようなシーボーンどもは、異なる形の胚をしていながら、同じ名前を口にしていた。――「Ishar-mla」。そう……スカジのことだ。

彼はグレイディーアとの対話で、スカジがシーボーンたちの上位存在へと成り果てる可能性を挙げる。かつての仲間たちとの連絡を断ち、ウルピアヌスの考えをグレイディーアは荒唐無稽だと棄却しようとするも、スカジをIshar-mlaと呼ぶシーボーンの存在や自らの身体に起きている変化から、類推される危険性を彼女は無視することができなかった。

「潮汐の下」におけるファーストトーカーにしても、「狂人号」におけるディヴィニティエンドにしても、初めからアビサルハンターたちを敵視して攻撃することはしなかった。これはスカジたちを同族として見做している証左であり、シーボーンたちはアビサルハンターたちを故郷へと誘う。

ウルピアヌスが危険性を語ったことで、グレイディーアたちは近くに見えたエーギル都市へ立ち寄ることはなかった。

イベリアの灯り

潮汐の下において登場した深海司教クイントゥスはシナリオ上のヘイトを集めるキャラクターとして描かれたのに対し、狂人号で描かれた深海教徒たちは狂気的でありながらもどこか人間としての葛藤を持ち合わせていた。

栄光が失われたイベリア国家の人々は、新たな生態系が育む循環の輪に入り海へ帰属するか、脈々と続く受難を直視しながら人類として抗い続けるかの選択に迫られている。

本来、生きることの苦しさを解決するためにあるはずの宗教は、イベリアにおいては深海という未知の存在によって、人としてただ信仰するだけでは最早成立しない。

イベリア国教会が裁判所と名前を変えた根底には、その信仰の在り方を見直した結果にあると考えられる。而して、史実の宗教裁判宜しく、異端を排除することでの国家立て直しの難しさが示されたのが、グランファーロにおける一連の事件だったと言えるだろうか。

アイリーニはその難しさを理解し、審問官という立場を敢えて辞職することで別の活路を見出そうとした。

……確かに、審問官という肩書きは取り扱いの難しいものだ。他所の組織や他国の人間と交流するためには、それを取り払うよりほかにあるまい。

君は、協力へと至る希望の光を見たということなのだね。

「潮汐の下」においてアイリーニは、常に「正しさ」とは何かを追い求めていた。

「正しさ」とは、突き詰めると「特定の価値観を持続させるための意志」とも言い換えられるが、法が多くの事柄定める国では善悪の判断を委ねることができ、国民は大幅に価値観を変えることなく生きていくことができる。

経典と法に従って生きることで、造られた「正しさ」のレール上を外れずに進む。

そんなアイリーニを見て、諭し続けたのがダリオだ。

お前の正義は、その命を救った経典と、裁判所に受けた教育、そして審問官となるべく重ねた学びから成るものであり――己が目で確かめた光景や、その耳で聞いた言葉、お前自身の足で歩んだ道のりから成るものではない。

ダリオはアイリーニを裁判所の地下へ連れていき、言葉を発せずとも意思疎通を行うことのできるシーボーンと対面させた。シーボーンはイベリアにおいて秘匿された脅威であり、従来の価値観を揺るがしかねない存在であるからこそ、純粋無垢に経典を盲信してきた人間にとっては一種の試練となる。

真理として掲げてきた概念が表層的なものでしかなく、それまで信じ続けてきた善悪の区別を捨て去る場面に出くわした際にどのような判断をすべきかを、ダリオはアイリーニに問うた。

全てを伝え終えたダリオは、アイリーニがイベリア最後の砦となることを願い、己の身を昏冥の海を照らす灯火へと変えた。

彼は炎の中に立つ。その姿を「守護者」と賛するのは実に低俗であり、冒涜的ですらあるだろう。彼は、その身を以て人間の存在を知らしめているのだ。

人としての道徳を学んできた者にとって、意思疎通の図れる存在を殺すことは難しい。法の観点から罪を犯していない者の命を奪うためには、明確に自らの殺意を以て手を汚す必要がある。

火力が高いために場所を選ぶという前提はあるだろうが、長らく扱いきれなかったハンドキャノンを手にした彼女が示したのは、重い判断を他人に委ねることなく、自ら引き金を引く決意の表れだろうか。

彼女は自分が何と戦っているかを理解していた。そして、それは経典や法とは関係のないことである。ただ、生き抜こうとする人々を代表して、ほかの命の存続に対し、判決を下すのだ。

当初、アイリーニたちが生きる国家を旧イベリアと嘲り、にべもない態度を示していたアルフォンソ。

狂人号における一幕を通じて己の結末を悟った船長はイベリアが生み出した若き可能性を感じ、最期の瞬間にイベリアが生んだ希望の灯火へ自らの想いを託す。

フッ……実に馬鹿げた話だ! ――アイリーニよ、今日のこの日を覚えておくがいい!陸で思うさま俺の偉業を賛美しろ!このアルフォンソが最後に殺した怪物は、他ならぬ己自身だとな!

アルフォンソ、ダリオの意志を継いだアイリーニは自らが灯りとなって闇夜を照らすことを決意し、イベリアの未来を担う一人としてロドスへと向かった。

こうして紡がれる未来は、今後実装される予定の統合戦略にて、詳細が語られることになる。

参考文献

S・ブラント『阿呆船』尾崎盛景訳 現代新潮社

セバスティアン・ブラント『阿呆船』(「傲慢の思い上がり」)に関する語学的考察 大島 浩英 大手前大学論集

世界の大思想3 プラトン『国家』田中美知太郎訳 河出書房新社

Michel Foucault『Histoire de la folie à l'âge classique』

H.P.ラヴクラフト (著) 宇野 利泰 (翻訳) ラヴクラフト全集(2) 創元推理文庫

参考リンク

Special Thanks

はすみさん

イラストの引用許諾ありがとうございます!

人として#アークナイツ #Arknights pic.twitter.com/GimNMoUCmF

— はすみ | Skeb受付中 (@lotusmikan) November 10, 2022

繰り返します。

エーギルは全ての陸上文明に呼びかけます。今こそ、あらゆる偏見と怨恨を手放し、人類一丸となって我々エーギルと共に防衛線を築きましょう。

母体は既に封鎖を破り、海面を割りました。重要情報と演算結果は、まもなく陸上に送り届けられます。

我々が面している危険は陸海の隔たりや天災への脅威を遥かに凌ぎます。

我々は運命共同体として、団結せねばならないのです。

エーギルの下に力を合わせれば、必ずやこの難局を乗り越えることができるでしょう。

大陸版の世界観紹介PVにてエーギルからテラ全土へと通信が発せられた。曰く、エーギル主導のもと、新たなる脅威へと立ち向かうべく団結すると。

ウルピアヌスの言葉を借りるならば、巣や生息地が脅かされない限り、シーボーンは自ら都市に攻め入ることなどしない。その裏では、堕落したエーギル人が意図を引いている可能性が挙げられる。

この宣言が、陸海の団結を示すものであるのか、ブラフであるのかは現時点で判明しないが、確実に言えることは、テラを襲う終末の未来は未だに避けられてはいないということだ。

決定的成功と致命的失敗の間に揺れる出目が定めた行く末は、果たしていかなるものか。

テラの未来を左右する賽は、既に投げられた。

文明を存続させたいと願うのなら、この災禍を乗り越えなくては。

皆様のコメントやスキ、Twitterでの反応が励みになっています…!