遊戯

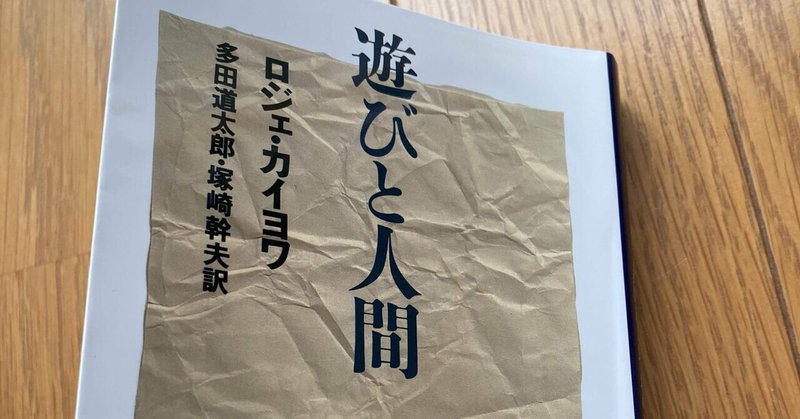

ロジェ・カイヨワ著、「遊びと人間」(講談社)を読んだ。最近私は遊ぶということに少し興味を持っていて、遊ぶというのはどういうことなのかと考えることが多かった。例えば私は学生時代に運動部に所属していてある程度真面目に活動していたのだが、私よりも少し遊びながら練習していた友人のほうが大会の成績が良かった。このような経験を持っている人は少なくないと思う。遊び心というものは効率の先を行くものなのかもしれない。何か遊びに関してヒントになればいいなと思って本書を手に取った。

こっからネタバレあり。

正直私の読解力ではすべて読み取れたとは思えない。やっぱり講談社学術文庫は結構レベル高いですね。とりあえず読んだことについて書いていく。

遊びとは自由な活動でいつでも行うことが出来るし、いつでも止めることが出来る。逆に義務でやらなくてはならないもの、やりたくないのにやっていることは遊びとは言えない。

また遊びは四つの種類に分類することが出来る。競争、偶然、模擬、眩暈の四種類だ。本書ではこの四つの分類が重要でここから様々な話が展開されていく。まず、競争というのは文字通り何かの技能を他人と競いあったり、誰かと何かしらを通して対決することだ。これがスポーツ等に発展していく。次に偶然というのは運を使って勝敗や何かを決めて遊ぶことだ。宝くじなどに代表される。さらに模擬というのは自分が自分以外の何かになりきって、擬態して遊ぶことである。これが演劇や見世物全般になっていく。最後に眩暈というのは、人が日常では体験できないような、意識が飛ぶようなものを経験することを楽しむことである。ジェットコースターやスキーなどが眩暈に分類される。

さらに、こういった四つの種類はそれぞれを掛け合わせたものが一つの遊びになることもある。例えば競馬は騎手にとっては自分の力量を他の騎手と比較する競争であり、観衆にとっては見世物であり、賭け事でもある。

いまいち自分は見世物という要素がどうして模擬に分類されるのかはわからなかった。確かに何かを模擬して、それを誰かに見せるということは見世物に発展していくことになるが、じゃあ全ての見世物が模擬というジャンルに属しているとは少し思えなかった。

また遊びの社会性に関しても、著者はほとんど全ての遊びは見てもらう誰か、競争相手としての誰かなど、必ず他人を必要とする、と述べていたが私はこのことについて懐疑的である。というのも私は子供のときに誰かを遊ぶよりも一人で遊ぶほうが好きだったから、というのもある。一人でプラレールの線路を組み立てて新幹線や電車を走らせてそれを眺めていることが好きだった。ヒーローものの人形で戦わせあうのが好きだった。そこに誰かに見てもらいたいという欲求はほとんどなかったように思える。ただ自分一人でその世界に入って遊んでいるだけでそれでよかった。

また音楽というのはどこに分類されるのだろうかと疑問に思った。見世物だから模擬であろうか。でも何かを演奏するというのは表現する何かの世界に陶酔するということだから眩暈だろうか。演奏を見てもらうというのは自分の技術を誰かと比べて誇示するということだから競争だろうか。はたまたこれもよく言われることだが、技術がいくら勝っていても良い作品、良い音楽ではない、ということだから良い音楽になるというのは運なのだろうか。

前にも述べたとおり私は本書を読み落としている可能性があるため、上記のことは参考程度に留めていただきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?