モダニズムを切り口に自分の建築についての考えをまとめてみた。

1,はじめに

本投稿は、モダニズムについて自分の考えをまとめたものである。ご承知のようにモダニズムについては地層をなすぐらい大量の論があり、おそらく世界共通の定説的なものも存在すると思われる。だがしかし、膨大なしかも茫漠としたモダニズム論に足を踏み入れたところで、建築に対する自らの立ち位置を定めるのにどこまで役に立つのかわからない。今、自分なりの切り口でモダニズムを読み解き、自分の今後の活動の指針とすることが今の自分には必要なのではないかと考える次第である。以下、3つの疑問点について記述することとする。

2,疑問点その1 「工業化」と「モダニズム」は同義か

モダニズムを論ずるに「工業化」というキーワードは欠かせない。

工業化によって、社会は農耕社会から産業社会へと劇的な変貌を遂げ、人口も爆発的に増えることになったのは19世紀中頃のことである。

産業社会においては、大量生産のための大きな工場や倉庫、鉄道のための駅や橋、多くの人間を収容するオフィス、など、それ以前にはなかった用途の建築物が必要となった。

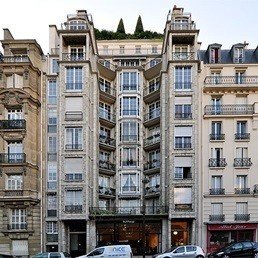

工業化によって、それら建築物を構築する鋼材、鉄筋コンクリートの技術、大型ガラスの利用が可能となった。水晶宮は1851年、エッフェル塔は1889年、フランクリン通りの集合住宅は1903年、いずれも工業化によって初めてなしえた建築物であったが、それ以降次々と新しい建物が作られていったのである。

▲フランクリン通りの集合住宅

しかしながら、それではそれらが直ちにモダニズムであったかというと必ずしもそうではないのである。このような工業化の流れの中、モダニズムという考え方は、もう少し時代が下って登場することになる。バウハウスは1919年、MOMAでの近代建築展は1932年、モダニズムの3大巨匠と言われる、コルビュジエ、ライト、ミースの活躍するのは、それ以降である。よって、工業化ゆえにモダニズムが生まる前提に工業化はあったとは言えるが、必ずしもイコールとは言えないのではないか、というのが自分の感じる疑問点である。思うに、そこには発想において、重大な転換があったのではないか。

モダニズムとは何かを考えるのに当たって、「機能主義」という考え方がある。ルイス・サリヴァンのいう「形式は機能に従う」というフレーズに典型的に現れるように、建物はその目的に従って建てられるものであるという考え方である。その考え方自体は合理的であり、経済性を優先する産業の要求に応えたものであり、工業化以降社会の進展に伴い必要とされる目的は多様化していくなか、たとえば、駅舎が教会建築と同様であってよいはずはなく、駅舎には駅舎なりの目的があり、その機能を果たすべく形が決定されるのは当たり前のことなのである。

しかしながら、ここで注目すべきは、機能を果たすための形が決定されるということは、当該機能を果たすべき「空間」を作り出すということと同義であるという点である。汽車が納まる建物が出来上がるということは、汽車が納まる空間が出来上がるということなのである。

思うに、工業化以前の建築は「様式」や「装飾」のように手で触れる何かを作ることであるというものの考え方であったのが、モダニズムによって、建築は何かで取り囲んだ部分、すなわち「空間」を構成していくことであると考えるように変化したのではないか。ここに「モダニズムの精神」の表れがあるのではないかと考えるのである。

3,疑問点その2 木造家屋はモダニズムか

モダニズムというと、その素材として鋼材、ガラス、鉄筋コンクリートを使うというイメージがあり、モダニズムが生まれてくる前提に工業化があるという点は既に指摘した。

それでは、日本の木造家屋はモダニズムと言えるのかどうか。特にアントニン・レーモンドやブルーノ・タウトによる日本家屋の礼賛には理解し難い点がある。彼らは、モダニズムではない日本家屋を礼賛したのか、それともモダニズムとしての日本家屋を礼賛したのか。

アントニン・レーモンドの考え方は、後者であることは明らかである。

アントニン・レーモンドについては、自身の著作の「私と日本建築」があり、その冒頭で、レーモンドは以下のように述べる。

------------------

日本で仕事をする外人建築家には、一つの特権がある。現代建築の目標として再発見された基本的原則が、日本建築や文明の中で、具体化されていくのを眼前に見られるからである。・・・これらの原則は、日本の古来の建築の中に、きわめてはっきりと表現されているのである。

------------------------------

この記述によると、日本家屋には、レーモンドの理解する「モダニズムの原理」がはっきりと表現されていることになる。

アントニン・レーモンドは、現在のチェコ共和国に生まれ、フランク・ロイド・ライトにあこがれてアメリカに渡る。そして1919年12月31日大晦日の賑わいの中、ライトの「帝国ホテル」の設計アシスタントとして日本に来日する。そのときのことをレーモンドは以下のように記述する。

-------------------------------

私はその時、現代建築と呼ぶものが、日本では無意識に実行され、生き続け、守られていた、建築の原則であり、われわれはその失われた原則の知識を、意識的に回復させようと努力しているにすぎないと気がついたのである。私は少しずつこれらの原則がいかにも物質文明という時勢の急務に適用され、復興され得るかを学び知るようになった。

--------------------------------

わずか三時間半の来るまでの移動の間に眺めた景色から、日本の建築の何を学び取ったか必ずしも明らかではないが、直前の記述にはこうある。

--------------------------------

その村々の道の両側には、しめかざりの環や、提灯がぶら下がった松や、竹が並んでいて陽気で、単純な喜びの雰囲気に包まれていた。商店は道に向かって開け放たれ、売る人買う人共々、茶をすすり、火鉢に手をかざしながら親しげに坐っていた。

--------------------------------

この記述から読み取れることは、レーモンドの見たものは、日本の「建築」そのものというより、「建築」と「外界」との関係ではなかったかという点である。

「建築」と「外界」との関係についての西洋と日本との比較について、レーモンドは以下のように語る。

----------------------------------

西洋では、気候の関係や、大きなガラス板が供給できないこと、また、それら以上に、長い間外敵の暴力からまもるために、住居を「小防塞」にしていたことなどのがあって、いわば自分自身を壁で囲み、できるだけ外から切り離してきた。われわれは次第に、自然や大気や光、陽差しの利益を失ってきていたのである。

日本人は、西洋で用いる壁よりはむしろ、その柱や梁の、優秀な構造組織をもって、素晴らしい開口法を発達させてきた。日本の家は、密閉部と外気に開放した部分が随所にとりつけられている。

-----------------------------------

もちろん、西洋では、歴史的に他の民族との闘争に備えなければならないという事情と、気候的な問題で木のような長材を容易に入手することが難しいということからレンガによって構造体を作るため開口部をせまく取らざるをえないという事情もあるので、単純な比較はできないのではあるが、レーモンドの記述によれば、「自然や大気や光、陽射し」というものを「利益」であると考えることが伺えるのであり、モダニズム建築によって実現されるべきものの一つを指摘しているのではないかと思う。要するに建築材料として、木造であっても構わないのである。ここにも「モダニズムの精神」の表れがあるのではないかと考える次第である。

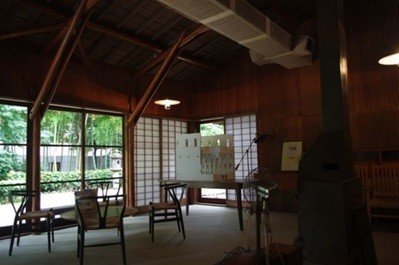

▲旧井上邸(アントニン・レーモンド)

4,疑問点その3 モダニズムはなぜ遺産として保存されなければならないか。

▲神奈川県立近代美術館

近年モダニズム建築を保存しようという動きが目立っている。コルビュジェの設計による国立西洋美術館が、「ル・コルビュジエの建築作品─近代建築運動への顕著な貢献」として世界遺産登録となったことは記憶に新しい。また坂倉準三設計による神奈川県立近代美術館が閉館したものの保存されることになったことも特記すべきことであろう。他方前川國男による京都会館は改修ではなく改築となり、ホテル・オークラ東京本館は解体された。

このように保存されるものと保存されないものとの違いは何か。保存されるときはどのような理由で、解体されるときはどのような理由で、それぞれなされるのか。しかしながら、一口にモダニズムと言っても、時代により様々な考え方に依拠している。田中禎彦は日本のモダニズムを以下のように表現する。

合理主義は、平面計画では計量的な把握を重視し、施工や生産では経済性と工業化を追求し、表現では鉄やガラスやコンクリートを用いて、幾何学が全体を支配するようなデザインを志向する。…ル・コルビュジエの影響を受けた前川國男、坂倉準三、丹下健三といった20世紀生まれの建築家たちが、ようやく日本に根づきつつあった教条的な合理主義建築を批判、超越しようとしたのである。…彼らはさらに、ル・コルビュジエゆずりの造形や空間構成を入れつつ、建築の内外を有機的に取り結ぶ動感や形態のダイナミズムを示し、戦後につながる新しいモダニズムの流れを切り開いていったのである。

戦前の「合理主義」で建てられたモダニズムは、皮肉にも、解体することがむしろ「合理的」と判断されたら解体されることに抗うことができない。自らが寄って立つ論理そのものによって、自らの解体の論拠となってしまう。雨漏りがするとかいう劣化の問題は別として、容れ物として小さくなったので、大きなものを建てると言われれば、その方が合理的である。機能としてもっと多様なものが必要だと言われれば、解体するしかない。その方が合理的なのだから。したがって、それらを保存しようというのであれば、それが依拠する論理とは別のもので説得するしかないのである。

それでは、戦前の「合理主義」を超越して新しいモダニズムの流れで建てられたものはどうか。「新しい」とは言っても、最早築60年を超え、理論的に言ってもコンクリートの中性化は中の鉄筋にまでおよび鉄筋コンクリートとしての信頼性自体揺らいでいるのである。「危険」というレッテルに対しては、如何なる論理をもって保存を呼びかけるものなのであろうか。

思うに、もしこのような論理を展開できるたけの建築物があるとすれば、そこに共通するのは、その建築物が、求められた機能を果たすべく真摯に建てられたかどうか、という点に尽きるのではないだろうか。

モダニズムは人類の発達とともにあった。駅舎の歴史は人類が鉄道を手にしたところから始まる。したがって、駅舎にゴチックの装飾は不要である。航空機の格納庫も同様であろう。巨大なオフィスは宗教施設ではない。したがって、祭壇は不要である。

人は歴史を大切にする。但しそれは価値あるものだけである。確かに新しくそこから歴史は始まった。しかし、如何にその機能を果たすべく真摯に建てられたかどうかがその建物の価値を決定づけたはずである。

モダニズムの精神は機能主義にあり、その一点において価値を問われ、また価値を主張すべきであると考える。そしてそれでも尚その機能を上回る欠点があるとするのであれば、潔く解体を待つしかないのだと思う。そうでなければ、最早保存されたモダニズム建築はモダニズムの精神を欠いたノスタルジックな存在でしかなくなるからである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?