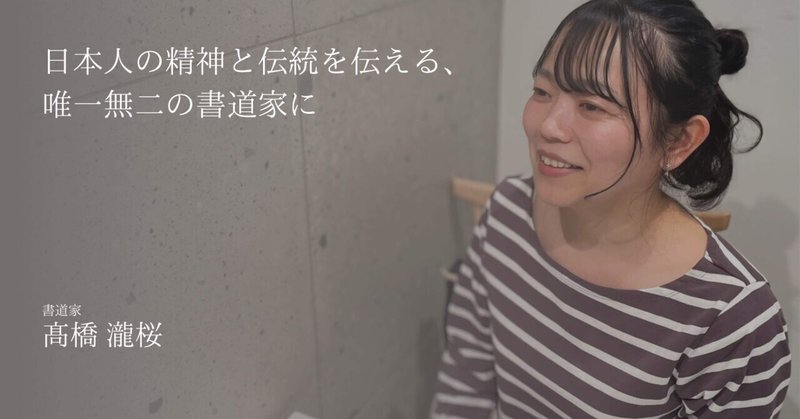

日本人の精神と伝統を伝える、唯一無二の書道家に。髙橋瀧桜氏インタビュー 前編

今回は、このメディア「体温」のアイコンにもなっている字を書いていただいた、書道家 瀧桜(ろうおう)さんをインタビュー。

書道家としての活動はもちろんのこと、「書道」についても、うかがいました。初めて知ることもきっと多いはず。書道の世界にぜひ触れてみてください。

=====================

自分の人生、これからどうしよう。というところから始まった

ー瀧桜先生、今日はよろしくお願いします!

お願いします!緊張するなあ〜。

ーいやいや、リラックスしてもらって大丈夫ですよ。(笑)

まずは、書道家の活動についてお伺いさせてください!

ーいつから書道家を目指し始めましたか?

2022年の3月から書道をやっていこうという決心をしました。

その前から、書道家として活動していこうかな、とはずっと思っていて、3月に師匠を見つけて弟子入りしたって感じです。

その時に書道家としての雅号をもらって、活動がスタートしました。

ー雅号の「瀧桜」は師匠につけてもらったんですか?

はい、決めてもらいました。

あ、でも、正直誰が発案したのかは覚えてない(笑)

ーご自身でも考えられたんですか?

そうですね、何人かで話していて、いくつか案を出し合っていたんですけど、その時確か、師匠のご縁でお世話になっていた方が、「今、桜の時期だし、桜は?」という案をくださって、私も春が好きで、桜、いいなって思いました。それにピンク好きだし。笑

「瀧」は師匠からもらいました。それで「瀧桜」。

「ロウオウ」っていう響きもいいじゃんってなって、決まりました。

ー師匠から1文字もらうのは、弟子入りするとみんなそうなのですか?

だいたい、、、そうだと思います。

書道家で有名な武田双雲さんもそうですね。

師匠がお母さんの「双葉」さんで「双」をもらっているはずです。

ー師匠に、弟子入りしたきっかけはなんだったんですか?

弟子入りをする少し前の時期に自分の人生どうしよう、と考えた時があって。

何をしたら自分が一番輝けるかな?楽しいかな?と考えた時に、

趣味でずっと字を書くことはやっていて、誰かに何も言われなくても、自分からやってたことが字を書くことだなと気づいたんです。

ーずっと、というと?

5歳からずっと。(笑)

ー5歳・・・!

そう、もうほんとにずっと続けていて、社会人になってからも仕事とかで忙しくても、趣味でやっていました。

でも、趣味の一つに過ぎなくて、

いつか書道教室とかやりたいなと思っていたけど、おばあちゃんになってから、第二の人生になってからでいいかって思っていました。

ー仕事にしていく、ってイメージではなかったんですね。

そうですね。当時仕事として頑張っていきたいこともあったけど、

それよりも(書道を仕事にすることを)今からやってもいいんじゃないか、って思いました。

ーずっと悩まれていて、決断されたってことですね。

周りには、反対されるかもしれないけれど、書道をやりたいって伝えました。

たまたまその時、知り合っていたのが、弟子入りをさせていただいた師匠で。話を聞いてみたら、伝統的な書道をやっている方でした。

ー書道の中でも、"伝統的な書道"というのがあるんですね。

そうですね、今は、アート的な書道をしている人もいますが、

私は、どちらかというと、伝統を大切にしたい、古き良きものに関わりたい、という想いが元からあったので、師匠の活動に共感して弟子入りしました。

あとはやっぱり、師匠の字が綺麗で、こういう線を描きたいなって純粋に思いました。

自分自身の思いを表現できるのが、"書道"

ー"古典から学ぶ"っていうのは、どういうことでしょう?

簡単に言うと、書道の起源である中国と、日本の優れた「書」をそっくりそのままお手本として書くことです。

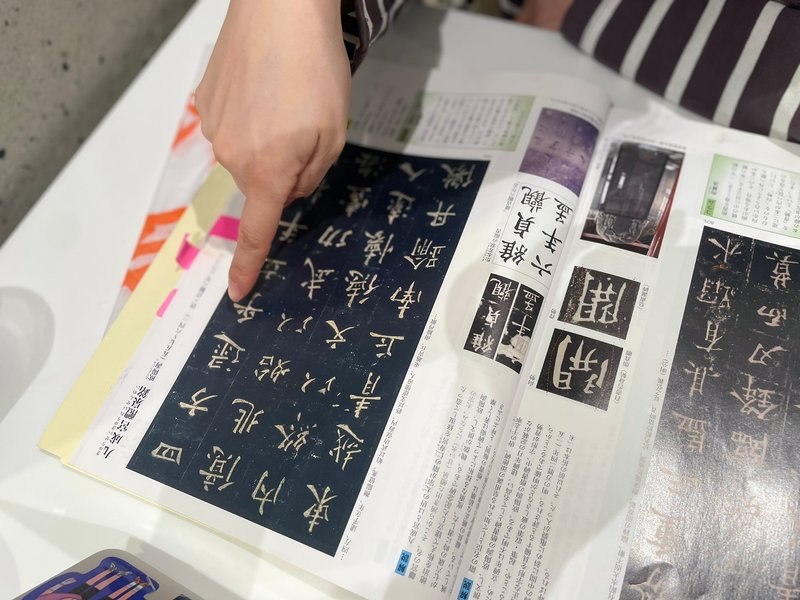

例えば、この本にあるように、いろんな書体があるんです。

ー本から、墨の匂いがします・・・!(ワクワク)

(笑)

ずっとこれを見ながら書いてるからだと思います。

ー本に付箋を貼ってあるのは?

師匠から、まずはこの5個の字体を勉強しなさい、というのを教えていただいたのでチェックしています。

ー字体もたくさんあるんですね。

例えばこの『九成宮醴泉銘』 (きゅうせいきゅうれいせんのめい)って言うのは、いわゆる楷書で、癖のない字体。

基本中の基本ではあるんだけど、癖がないほど難しいです。

粗とかがわかってしまうから。

書道家でも苦手な人が多いですね。これを本当に正しく綺麗に書けるようになったら、結構すごいと思います。

ーお手本通りの歪みのない字、ってことですね。確かに難しそう。

反対に、行書は流れるように書けるので、私は得意です。

自分がかっこいいなって思う字体を書けるようになりたいなって思います。

これ(本の中を指して)なんかは、国宝にも指定されている、空海が書いた風信帖というものです。

ーえ、空海って高野山の?確かに「弘法も筆の誤り」っていいますもんね。

でも初めて、空海が書いた字を見ました。

これは最澄に宛てた手紙で、空海と最澄の仲を切り裂いた手紙のやりとりの一部みたい。(笑)

ー元々、中国から伝わってきたとのことですが、日本の字と中国の字でどっちが好きとかありますか?

うーーーん、それぞれ良さがあって、どっちも好きだな〜〜。

日本の字は、"日本人らしさ"が出ているような気がします。

厳正な字があまりなくて、滑らかで流れるような字が多い。

中国は、キッとした感じのが多い気がします。

ー(本をパラパラみさせてもらいながら)確かに違いますね。

日本人が書いたものの中で柔らかい字体のものをピックアップしてるんじゃなくて、日本がそういう字体を使っていたんですね。

そう、ひらがなって、漢字が伝わって、崩れてひらがなになったのだけど、それも比較してみているとよくわかります。

ー書道の勉強(練習)の仕方はどんなふうにしているのですか?

臨書といって、この本に書かれているポイントを見て実際に書いてみたり、

動画を見たりして勉強しています。

あとは、意臨、という書き方もあります。

ーイリン・・・?

意志の意に、臨むの臨。

書いた人の筆使いや気持ちを汲み取って、自分なりに書くことです。

ー字体を見るだけで、気持ちの想像がつくんですか?!

想像できるものもありますね。

例えばこれは、きっとした睨みつけるような楷書だから、力強く見せたいのかな、とか。

ーなるほど・・・。字体の種類をそもそもわかっていないと、難しそうです。

ー瀧桜先生が好きな字体はありますか?

あります!

造像記(ぞうぞうき)、ていう古典の字体で、

この「志」という字を書いてるのがそう。

造像記は、起筆が鋭くて、起筆を縦にぐっと入れて、ぎゅって引く、みたいな。

力強さが伝わってくる字体ですね。

「志」は私の中で、力強いイメージで、それを表現できる字体が、造像記。

ーなるほど、言葉そのものの意味から、どう表現したいか?というので字体を選んでいるんですね。深い・・・。

ーこのメディアタイトル「体温」を書いていただく時も、「体温」というメディア名にした私の思いを伝えて、書いていただきましたね!

依頼がある時は、そういった相手の思いを汲み取って書かれているのですか?

そうですね。「体温」の時も何パターンか出させてもらって、

どれがいいか見てもらったみたいに、

自分なりに解釈して、字体に落とし込んで書いてみてはいるけど、

やっぱりお客様の好みや受ける印象が大事なので、最後は決めてもらっています。

ー字体にも、いわゆるデザイン性があるなんて知らなかったです。

学校で習った時は、ただお手本を見て書く、ということだけを教わりました。

学校の授業でやるのは、書道ではなく、書写。

正しく整えて書くのが目的なので、書道とはちょっと違います。

ー確かに、"写す"って字が入ってますもんね。

ーとなると、書道はどんなものと説明すればいいんでしょう?

書道は何が正しいっていうのがないです。

私が書道が好きなのは、自分自身の思いを表現できるところ。

ーなるほど。字体を通して、思いをのせているのですね。

そういうのは、やはり練習をして身につくものですか?

書道って基礎をやらなくても、ぶっちゃけできるんだけど、

私は基礎基本を大事にした上で、やりたいなって思っています。

だから、本などで学ぶことを大切にしていて。

その上で、自分自身の思いを表現するにはどう書いたらいいだろうって思って書いてみています。

ーーーーーーー後編へ続く。

関連リンク🔗

書道家 髙橋瀧桜 Instagram

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?