小さく始めて、最大の効果を生む展示会運用

この記事は

このnoteは、IVRy 紅白Advent Calendar 2023 の紅組・4日目の記事です。

紅組3日目は yoshizakiさんの「3ヶ月目で掴んだ、30分商談で価値を伝えきる技術」でした。

紅組5日目はshimakataさんの「IVRyで気付いたテキストコミュニケーションの価値【timeについて】」についての記事が出ます。乞うご期待!

IVRyアドベントカレンダー紅組4日目の記事を担当することになったtaigaです!

早いもので、入社して2ヵ月がすぎてしまい、秋をほとんど感じられないまま冬が来ました。

今回はIVRyに入って取り組んだマーケ施策の中で、一番時間をかけている展示会について書こうと思います。

スタートアップで展示会の出展を検討している方や展示会であまり効果が出ていない方の参考になればと思います。

自己紹介

IVRyとは

見えない変数が多いからこそ仮説を持つこと

多くのBtoB企業が主要チャネルとして取り組んでいる展示会。接点がない大型クライアントとの接点をうむことができる場でもあり、上手くいけば多くのアポを獲得できる非常に重要なチャネルです。

その反面見えない変数が多く、施策にかかる最低コストが他の施策と比べると高いため始めづらい施策でもあります。

例えばオンライン広告であれば、30万円ほどである程度検証できます。(商材にもよる)また、変数もimp*CTR*CVR=MQLで大抵の企業は算出できるため、施策をやる前にROIの良し悪しを把握しやすく、検証しやすいチャネルです。

一方で展示会は出展して、ブースをちょっと作り込むだけでも100万円はかかります。ブースの広さやブースの豪華さによっては数百万、数千万とかけている企業もいるが、見えない変数が多く、検証しにくいチャネルでもあります。

上の図は展示会のファネルを分解したものだが、「来場者」ひとつとっても、開催日や開催場所、主催者の集客力など多くの変数が存在しますし、自分でコントロールできないものも多いです。

また、出店位置やブース装飾の豪華さがどのくらいKPIの数値に寄与するのかは定量的なデータとして把握しづらい問題もあります。僕もどこの変数をあげると一番KPIに寄与するのか見つけるためにネットを漁りましたが、言語化されているものは少なく、定量的なデータはほとんどありませんでした。

だからこそ展示会は、どのマーケ施策よりも仮説を持って臨むことが重要だと考えています。定性的でもいいので仮説を持つことで、何がKPI達成の変数になるのか、その仮説としていた変数は本当に正しかったのかが判断しやすくなります。(ビジネスでは当たり前のことですが・・)

展示会の効果最大化するためにやったこと

まだまだ試行錯誤中ですが、取り組む中で実践して良かったことを3つ紹介できればと思います。

1.予算をかけるところとかけないところのメリハリをつける

先ほどもお伝えしたように展示会はコストがとにかくかかります。ブースの装飾、ブースの広さの確保、配布物作成、運搬コスト、人件費など多くのコストが発生します。

もちろん予算は有限ですし、大企業ほど予算が潤沢でないスタートアップにとって、何に予算をかけて、どこを削るのかは非常に重要です。

IVRyでは「出展位置」と「オペレーションの効率化」をKPI達成の一番の変数として予算をかける意思決定をして、その他の費用については極力予算をかけずに展示会運用を行なっています。

実際に展示会に訪れると有名企業が大きなブースに華やかなブース出しているため一見するとブースの華やかさやブースの大きさが非常に重要であるように見えるのも事実です。私も前職はSaaSの上場企業で働いていたので、これでもかというお金をかけて華やかなブースを作っていました。

華やかな展示会ブースは、経済合理性の説明にROI>3が使われていますし、一定正しいと思います。ただ、これから展示会に出ようと思うスタートアップが、不確実なリターンに向けいきなり華やかなブースを作る意思決定するのは難しいと考えています。(IVRyでも難しかった)

だからこそIVRyでは、現実的にお金をそこまでかけずに検証できるかつ、インパクトが大きいであろう変数として「出展位置」と「オペレーションの効率化」を重要視しています。

そのため、ブース装飾は汎用的なタペストリーを作り再利用していますし、

人件費については、バイトで賄える部分は社員を使わずにバイトで賄ったりしています。

結果的に2つの変数を固定しているので、振り返りもしやすく、予算も抑えることができたのでROIも2倍以上改善することができました。

2.オペレーション改善が最大の変数

変数の中でご紹介した、出展位置はわかりやすいと思います。展示会は出展位置によって人の通る多さが変わる=接触できる人の数が多くなるため、確率論で名刺の獲得枚数が増える。ただ実感として効果があったと感じているのはオペーレーション部分です。

大前提IVRyでは展示会をあくまで接点を作る場であり、その場でサービス検討や導入を進められる場としては捉えていません。そのため、いかに多くのお客さんと接点作り、適切に展示会後のアプローチに繋げられるのかが重要と考えました。

なので展示会当日だけではなく、展示会当日から展示会後のフォローまで考え、オペレーションの改善に取り組んでいます。

細かいところはあげるとキリがないので、オペレーション改善で行なって良かった3選を記載してみました。

声かけとアポ取りを分業化する

展示会で足を止めてもらうための声かけはそこまでプロダクト知識は必要でない。アポを取ったり、プロダクトを説明するにはプロダクト知識が必要になるため、スキルセットが異なります。

本当に社員が必要なのかを改めて考えて、分業化することを決断しました。声かけをアルバイト、アポ取りを社員にすることでより生産性高く名刺獲得を行うことができるようになりました。

※コンパニオンは単価が高いかつ、休憩時間を長く確保することが必要なので、最初から雇うのはお勧めしません。

ヒアリング情報は名刺裏に記入

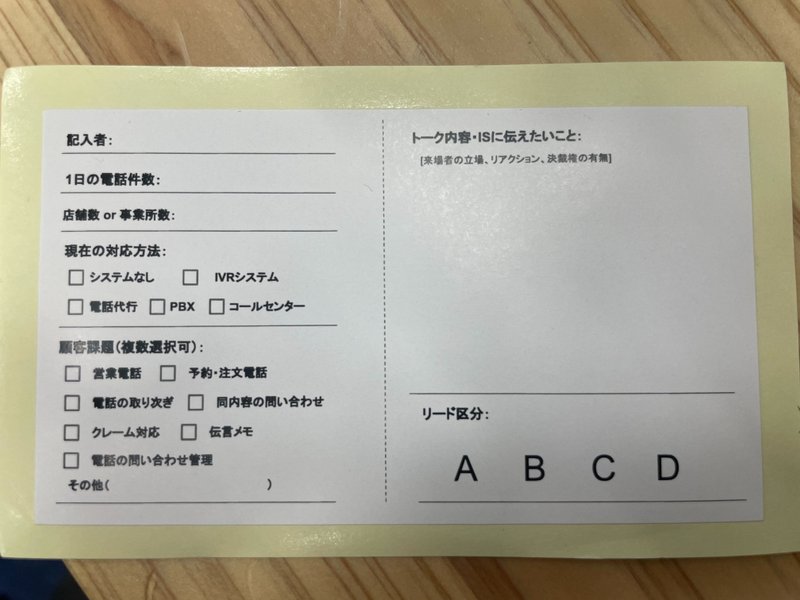

元々ヒアリング情報はスプシに入力し、後から名刺情報とヒアリング情報を突合してリスト化していたが、この突合作業に時間がかかっていたり、人によってヒアリング内容のばらつきが出る、忙しくて入力ができないなどの問題が発生していた

名刺裏にラベルを貼り記入項目をチェック式にすることで、記入するコストを下げ、ヒアリング内容を均一化することができた。また名刺と同時に画像データも読み込めるため突合作業が不要になった。

ScanSnapを利用して取得した名刺はその場でリスト化

早く、適切に展示会後のアプローチを取るために、scansnapを利用して当日に名刺を取り込む運用を行なっている。そうすることで、その日の展示会リストに対して、ISが翌日から架電することができている

3.フォローアップは手紙でアプローチ

このように当日オペレーションを効率化することで、IVRyでは展示会に訪れた翌日にはお客さんへのフォローアップすることが出来ています。しかし、展示会来場者は当然IVRy以外のいろんな企業と話しているので、IVRy以外からもメールや電話の連絡はあります。

いくら早くフォローアップできたとしても、他の企業と同じフォローアップ方法のみだとアポにつながりにくいと考えています。実際、IVRyでも展示会で獲得したリードを導入角度ごとにA、B、Cでランク付を行い、フォローアップを行なっていますが、Cリードのアポ率は低くA、Bのリード数にアポ数が左右されていました。

そこで追加のアプローチとしてSendWOW(センドウ)というサービスを利用し、手紙DMを送ることで、展示会時点では導入角度が低かったユーザーからのリードを増やすことにチャレンジしました。

展示会リードへの物理DMには以下のようなメリットがあると考えています。

・名刺情報があるため物理のDMが届きやすい

・メールのように大量に送られてくることも少ないため、埋もれにくい

・IVRyを思い出すきっかけになり、架電時に話がしやすくなる

結果的に手紙DMのおかげで、手紙DMを送付したお客さん(リード定義B or C)の25%からアポを獲得することができています。

余談にはなりますが、物理DMを送る際には、発送の手間やロット数の問題などを考えると思うのですが、先ほどご紹介したSendWOW(センドウ)というサービスを利用することで、1通から特定のユーザーに簡単に送ることができるので、ぜひ物理DM検討されているかは利用をおすすめします!

最後に

以上、展示会でIVRyが取り組んできたことをまとめてみました。まだまだ試行錯誤の中で、今上手くいっていることが必ずしも正解ではないお思っています。今回紹介したポイントが少しでもスタートアップで展示会の出展者の参考になると幸いです。

また、今回は展示会のエッセンスを紹介しましたが、他のチャネルでも、常識を疑うことが趣味の、一風変わったマーケター達が、いろんなhackを試みいます!

少しでもIVRy や IVRy マーケチームが気になった方はぜひお気軽にご連絡ください。是非、カジュアル面談等お待ちしております!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?