【二度読みしたくなる小説】世界の秘密

「ここが“わたしたちの世界”の終わりです」

先生が教えてくれた。

叶慧は先生が指差したところを見た。金属でできた大きな壁があるだけだった。

「この向こうには、何があるんですか」

隣に立っていた一真が訊くと、

「“外の世界”です」

と、先生は答えた。

「“外の世界”は人間が生きることのできない、恐ろしいところです。この壁は、その恐ろしいものからわたしたちを守ってくれているのです」

そして先生は、この世界の成り立ちを教えてくれた。

「ずっとずっと昔、地球では恐ろしい病気が流行しました。ウイルスが猛威を振るい、誰もがその病気に感染してしまいました。病気から身を守るには、自分たちを隔離するしかなかったのです」

「かくりって、何ですか」

叶慧が尋ねる。

「ウイルスに汚染された世界から、自分たちを完全に守ることです。そのためにわたしたちの先祖は金属の塊である“わたしたちの世界”を作り出し、その中に避難しました。この中はウイルスを完全に遮断して、安全を保っています。ここにいるかぎり、わたしたちは安心して生きていけるのです」

先生はタブレットを操作して地図を出した。アルファベットの「H」を少し斜めにしたような形の図だった。

「これが“わたしたちの世界”の形です。今わたしたちがいるのは、ここ」

先生が指差したのは「H」の左側の縦棒の下の端だった。

「皆さんの居住区も、この近くにありますね。“わたしたちの世界”には他に工場区、管制区、農場区、文教区などがあります。この世界の中だけで人間が生きていけるようになっているのです」

叶慧は疑問に思ったことを訊いてみた。

「“外の世界”に行くことはできないんですか」

「できません。ウイルスから身を守るため“わたしたちの世界”は“外の世界”と完全に遮断されているからです。もう長い間、ふたつの世界の行き来はありませんでした。これからもありません」

「“外の世界”には、人間はいないんですか」

一真が尋ねた。

「いません」

と、先生は首を振った。

「でも、ずっと“外の世界”と行き来がないんだったら“外の世界”がどうなっているかわからないんじゃないですか。もしかした向こうにも人がいるかもしれないし。だから――」

一真はまだ訊こうとしたが、先生はそれを許さなかった。

「“外の世界”ついて、これ以上の疑問を持つことは意味がありません。わたしたちは“わたしたちの世界”の中でしか生きられないのですから。それどころか、関係のない世界のことを考えつづけることで、他の大事なことを考えることができなくなってしまう。学校の成績を上げるにはどうやって勉強したらいいのかとか、お父さんやお母さんが喜んでくれるには何をするべきなのかとか、“わたしたちの世界”の役に立つためにどんな人間になったらいいのかとか、そういうことを真剣に考えるべきなのです。だからこそ今日、皆さんをこの世界の終わりにまで連れてきました。ここがあなたたちの限界だと知ってもらうためです。わかりましたか」

先生が「わかましたか」と訊いたときは、答えはひとつしかない。

「わかりました」

叶慧は答えた。他の生徒たちも頷いて「わかりました」と答えた。一真も渋々ながら「わかりました」と言った。

「みんな賢いですね。そういう生徒を教えられて先生も嬉しいです。では学校に帰りましょう」

教室に戻ると先生は言った。

「これはとても大切なことなのですが、あなたがたは、この世界にとって必要な人間です。いえ、必要な人間にならなければならないのです。そのため一生懸命勉強してください。わかりましたか」

わかりました、と答えながら、叶慧は思った。世界にとって必要な人間になれなかったら、どうなるのだろう。もしかして、消えてしまうのだろうか。自分は世界が必要としてくれるような人間になれるだろうか。なれないような気がする。だって勉強もできないし、うちの手伝いもできないし、将来なりたいものもない。世界はそんな人間を必要としてくれるだろうか。

学校から帰って自分の部屋に入ると、叶慧は怖くなって胸がギュッと苦しくなって泣いた。自分が必要とされない人間だとみんなが知ってしまったら、どうなるのだろう。もしかしたら、この世界から消されてしまうのではないか。

いやだ。消されたくはない。消されるくらいなら“外の世界”に逃げたほうがいいかもしれない。

叶慧は自分が考えていることにびっくりした。なんて怖いことを考えてしまうのだろう。先生の言うとおりなら“外の世界”は病気のいる恐ろしいところだ。そんなところに逃げ出したとしても、生きてはいけないかもしれない。でも消されてしまうくらいなら……ああ、やっぱりいやだ。頭の中が混乱して、叶慧はまた泣いた。

やがて、お母さんとお父さんが仕事から帰ってきた。叶慧は涙を拭いて笑顔になって、ふたりを迎えた。

「お帰りなさい。今日も学校、楽しかったよ」

そう言うとお母さんもお父さんも喜んでくれるのを知っているから、訊かれるより先に「楽しかった」と言うようにしている。

「そう。よかったね」

ふたりとも思ったとおり、笑顔になってくれた。

晩ごはんのとき、先生に連れられて“わたしたちの世界”の終わりを見に行ったことを話した。

「子供たちを連れて行ける世界の終わりというと、居住区のN3区画かな。あそこならまだ施設がなくて壁が見やすいし」

と、お父さんが言った。

「他にも世界の終わりがあるの?」

叶慧が尋ねると、お父さんは頷いた。

「そりゃあ、あるさ。この世界は鉄の壁でぐるりと囲まれてるんだから。壁のあるところはみんな、世界の終わりだよ。お父さんが働いている工場も世界の終わりの近くにあるんだ」

「へえ。そうなんだ」

叶慧は少しびっくりした。お父さんの工場では食料を生産している。

今度はお母さんに訊いてみた。

「お母さんも、世界の終わりで働いているの?」

「お母さんはいつも世界の真ん中にいるわ」

お母さんはコンピュータ技師だ。コンピュータが壊れると大変だから、大事な仕事だと言っていた。

「でも世界の真ん中にいても終わりの近くにいても、どちらも世界の役に立つ大事な仕事をしているの。叶慧もいつか、役に立つ人間になってね」

お母さんは先生と同じことを言う。

「うん、わかった」

叶慧は頷いた。心の中がまたギュッとなった。でも笑っていた。

晩ごはんが終わってお風呂に入って、自分の部屋に戻ったとき、電話が鳴った。一真からだった。

「もしもし?」

――あ、夜遅くにごめん。今、話をしてもいいかな?

「いいけど、何かあった?」

――今日の授業のことだけど。社会科見学で見に行った世界の終わり。

「うん、それが?」

――あの壁の向こうには、本当に行くことができないと思う?

一真の質問に、叶慧は心がざわついた。

「どうして、そんなこと訊くの?」

――だって叶慧、先生の言ってることを信じてなさそうな顔してたから。

「うそ。そんなことないよ」

少しイラっとした。

「どうしてそんなこと言うの?」

――だから……叶慧も俺と同じこと考えてるのかなって。この世界が、先生の言うとおりのものじゃないって。

「先生の言うとおりじゃないって……だったら何が本当なの?」

勢いで訊いてしまって、叶慧はすぐに後悔した。これは訊いてはいけないことだ。でも、もう訊いてしまった。

一真はすぐには答えなかった。沈黙が流れる。そしてやっと、彼は言った。

――明日。学校が終わったら一緒に行ってほしいところがある。

「どこ?」

――それは明日、教える。

断ってもよかった。いや、断るべきなのかもしれなかった。でもそのときはなぜか、いやだと言えなかった。

そして次の日、学校が終わった後で叶慧は一真に連れられて家とは反対の方向へ歩いた。

ひとがいっぱいいる居住区を抜け、工場区を通り、気が付くと来たことのない区域にいた。ぽつぽつと家があるだけの、なんとなく寂しい感じの場所だ。

「ここ、どこ?」

叶慧が尋ねると、

「地図から消された場所だよ」

一真が言った。

「ここには、世界からはみ出たものが集まってる」

「そんなところがあるの? 知らなかった」

「大人は、ここのことを話さないからね。だから子供は知らない」

一真だってまだ子供なのに、大人びたことを言った。

叶慧はあらためてまわりを見回した。

「ここにも人が住んでるみたいだけど」

「そう。あのひとたちも、世界からはみ出て、消されたんだ」

消された……。一真の言葉は叶慧を怖がらせた。ここにいてはいけないのかもしれない。そう思いながらも叶慧は、足を止めることができなかった。恐怖感以上に知りたいという気持ちが強かったからだ。

やがて一真は一軒の古ぼけた家の前で止まった。ドアをノックして、

「俺だよ。一真だよ」

と呼びかける。カチャリと鍵の開く音がして、ドアが開いた。

「入って」

一真に促され、叶慧はおそるおそる家の中に入る。想像したほど汚れてはいなかった。むしろ清潔で、ほとんどものがない家だった。あるのはテーブルと椅子がひとつ。その椅子に老人がひとり、座っていた。

「友達を連れてきたよ」

一真が言うと、老人は何度か頷いた。

「おまえが連れてきた友達なら、いつでも歓迎だ」

このひと誰だろう、と叶慧が不思議に思っていると、一真が紹介してくれた。

「俺のお祖父ちゃんだ」

「お祖父ちゃん? どうしてこんなところに住んでるの?」

一真の両親はふたりとも政治をしているひとたちだ。とても偉い。お祖父ちゃんといったら、その両親のどちらかのお父さんということだ。そんな偉いひとがどうして地図にもない場所に住んでいるのだろうか。

「私は、逃げてきたのだよ」

お祖父ちゃんが言った。

「政治家として世界を動かすのに疲れてしまったんだ。それに、この世界の秘密を隠しておくのも苦しくなってな」

「世界の秘密? どんな秘密ですか」

叶慧は思わず尋ねていた。

「知りたいかね? 知れば、元には戻れなくなるぞ」

「戻れないって、どういうことですか」

「先生の言うことが信じられなくなるってことだよ」

一真が言った。

「それに、父さん母さんの言うことも、信じられなくなる」

それは、怖いことだ。叶慧はここから逃げるべきかどうか迷った。

「逃げてもいいよ」

一真が叶慧の心の中を読んだみたいに、言った。

「何も知らないままで生きていきたいなら、それでもいい。でも俺は知りたい。君も知りたいと思ってるだろ? だから連れてきた。一緒に本当のことを知るためにさ。さあ、どうする? 秘密を知る? 知らないままにする?」

叶慧は息が詰まるほど考えた。逃げ出せば、何も知らないままなら、今までと変わらない。それは悪いことではないかもしれない。でも……。

「……でも、わたしは知りたい」

叶慧は言った。

「教えてください。秘密って何ですか」

するとお祖父ちゃんは一枚の紙を取り出してテーブルに広げた。

「これは、世界の地図だ」

見たところ、先生に見せてもらった地図にそっくりだった。でも、少し違う。「H」の字の横棒の真ん中に尻尾みたいに見える場所がある。

「ここが私たちのいる区画だよ」

お祖父ちゃんは、尻尾みたいなところを指差した。

「正式な地図にここが描かれていないように、表立っては知らされていない秘密が“わたしたちの世界”にはある。そのひとつが“外の世界”との出入り口だ」

「出入り口? そんなものがあるんですか」

「この世界はすべて、鉄の壁で覆われている。外の世界からは完全に隔離されている。たった一ヶ所を除いてはな」

そう言って次にお祖父ちゃんが指差したのは世界の真ん中、メインスーパーコンピュータが置かれている管制区だった。

「ここに中央指令塔があるのは知っているな?」

「はい、お母さんが勤めているところです」

「そうか。君のお母さんはずいぶんと偉いひとなんだな。それはともかく、その塔の一番高いところに、外の世界に通じる出入り口があると言われている」

「外の世界……そこから外に出られるんですか」

「そうだ。ごく一部の人間だけが、そのことを知っている。私でさえ、実際に見たことはないんだ。見てみたいかね?」

お祖父ちゃんは叶慧の心を覗くように、少し怖い目付きで尋ねてきた。

「見たいです」

叶慧は答えた。

「俺だって、見たい」

一真も答えた。

「よろしい。ならば出入り口に行けるルートを教えよう」

お祖父ちゃんは、言った。。

「私がここに移り住んでからいろいろと極秘に調べて、やっと見つけたルートだ。しかし私はもう歳なので、行くことはできない。せめて若いおまえたちに行ってもらいたい。行きかたは教えるが、メモをするな。頭の中に覚え込ませるんだ。いいね?」

お祖父ちゃんに教えられたとおり、ふたりは住宅区を通って管制区に入った。このあたりもひとの行き来が多い。怪しまれないよう、なんでもないふりをして歩いた。それでも叶慧は緊張で体が震えそうだった。

中央司令塔は他の建物より一際高く、てっぺんが世界の天井に届いていた。ふたりは立ち止まって、その塔を見上げた。

ここに外の世界へ行ける出入り口がある。そう考えただけで、叶慧の心は震えた。

「行こうか」

一真に促され、叶慧は歩きだした。

中央司令塔に入るためには特別な通行証が必要だったが、それはお祖父ちゃんが渡してくれた。それを使ったら驚くほど簡単に中に入ることができた。

塔の中は、がらんとしていた。真ん中あたりにエレベーターがある。まわりに誰もいないことを確かめると、ふたりはエレベーターに乗り込んだ。そしてこれもお祖父ちゃんに教えられたとおり、行き先ボタンを押す。

「四階を押してすぐに八階を押す。その後、二階と七階を同時に押す」

確認しながら一真がボタンを押した。エレベーターが動き出した。

階の表示は十六階まであった。一階ずつ光っていく。叶慧は息を呑んでその光を見つめた。

十四階、十五階、十六階。すでに最上階は通った。それでもエレベーターは上昇しつづけている。

「ねえ、気になることがあるんだけど」

叶慧は一緒に階の表示を見つめていた一真に言った。

「“外の世界”との出入り口が、どうして塔の上のほうにあるのかな? 出入り口なら下にあったほうが普通じゃない?」

「そんなのわからないよ」

一真はそう言ってから少し考えるように黙り込み、それから少しして答えた。

「もしかしたら“わたしたちの世界”って地面に埋まっているのかもしれない。だからこの塔のてっぺんが、地面と同じ高さなのかも」

なるほど、と叶慧は感心した。

やがて、ドアが開いた。出てみると何もない円形の空間だった。ここも鉄で覆われている。でも、ただ一ヶ所だけ透明のガラスがはめられているところがあった。

「あれが、出入り口? 窓みたいだけど」

「とにかく、行ってみよう」

一真に促され、叶慧は近付いていった。

あそこが出入り口なら、いよいよ外の世界に出ることができる。

とても怖かった。でもそれ以上に、見たいという気持ちが強く叶慧を動かした。

もう少しでガラス窓から外が見られそうなところにきたとき、

「ちょっと待って」

後ろから声がかかった。びっくりして振り返る。意外なひとが、そこに立っていた。

「……お母さん?」

「やっぱり来たのね、叶慧」

お母さんは何もかも知っているように微笑んだ。そして一真のほうを見て、

「あなたたちふたりの動きは、全部中央司令塔のコンピュータが追いかけていたの。あなたたちだけじゃなくて、“わたしたちの世界”に住む人間みんな、どこにいて何をしているか、わたしにはわかっているのよ。もちろん一真君のお祖父ちゃんのこともね」

「そんな……」

叶慧は血の気が退くような思いだった。みんな、お母さんに知られていただなんて。

「本当なら、あなたたちがここに到着する前に捕まえて追い返すこともできたの。でも、わたしの一存でそうしなかった」

「どういうことですか」

一真も混乱しているようだった。

「ここは限られた人間しか来られない場所なの。世界の秘密がわかってしまうから」

お母さんが言った。

「でもあなたたちには、本当のことを教えましょう。“わたしたちの世界”の外に出たいのね。だけどそれは無理。出ることはできないの」

「どうして? ウイルスがいるから?」

「そう。ずっと昔、地球でひどい病気が流行した。ウイルスがどんどん広がって、世界中のひとたちが感染した。病気から逃れる方法はただひとつ、世界から切り離された空間に入ることしかなかったの。だからわたしたちの先祖は、この世界を作った。鉄の壁に覆われてウイルスも侵入できない隔離空間よ。わたしたちは、ここで生きることを選んだ人間たちの子孫なの」

「それは先生に教えてもらったけど。でも……」

何かが違う。叶慧はそんな気がして言葉に詰まった。かわりに一真が尋ねた。

「外の世界にはまだウイルスが蔓延しているんですか」

「この窓の向こうのこと? それなら答えはノー。この外にはウイルスなんかいないわよ」

「じゃあ、どうして出られないんですか」

「その理由を知りたいのなら“外の世界”を見てみるといい」

お母さんは叶慧と一真を窓の近くまで連れていった。

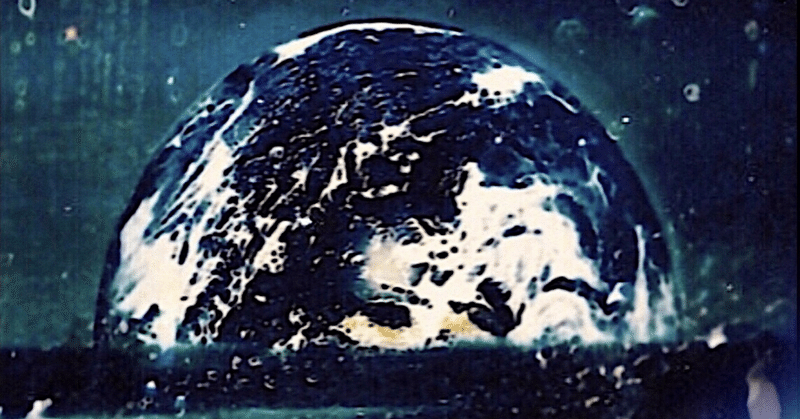

叶慧はおそるおそる、外を見た。

真っ暗な世界だった。地面は灰色で、何もない。

「“外の世界”って、こんなに殺風景なの?」

叶慧が尋ねると、

「しかたないわ。月には何もないんだもの」

と、答えた。

「月?」

「そう。ここはウイルスどころか、水も空気もない月面なの。ほら、ご覧なさい」

お母さんが窓の外を指差した。

「そろそろ見えてくるわ。わたしたちの本当の故郷が」

お母さんが言うとおり、真っ暗な空に青い大きな天体が見えてきた。

「病気から逃れるためには、ウイルスだらけになった地球から脱出するしかなかったの。だからわたしたちの先祖はロケットに乗って、月にやってきたのよ。この窓は“外の世界”が見える唯一の場所。そして、わたしたちの母なる星、地球が見える唯一の場所なのよ」

叶慧は見た。青い星――地球が、ゆっくりとその姿を現しはじめるのを。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?