「ショートショートnote」で遊んでみた

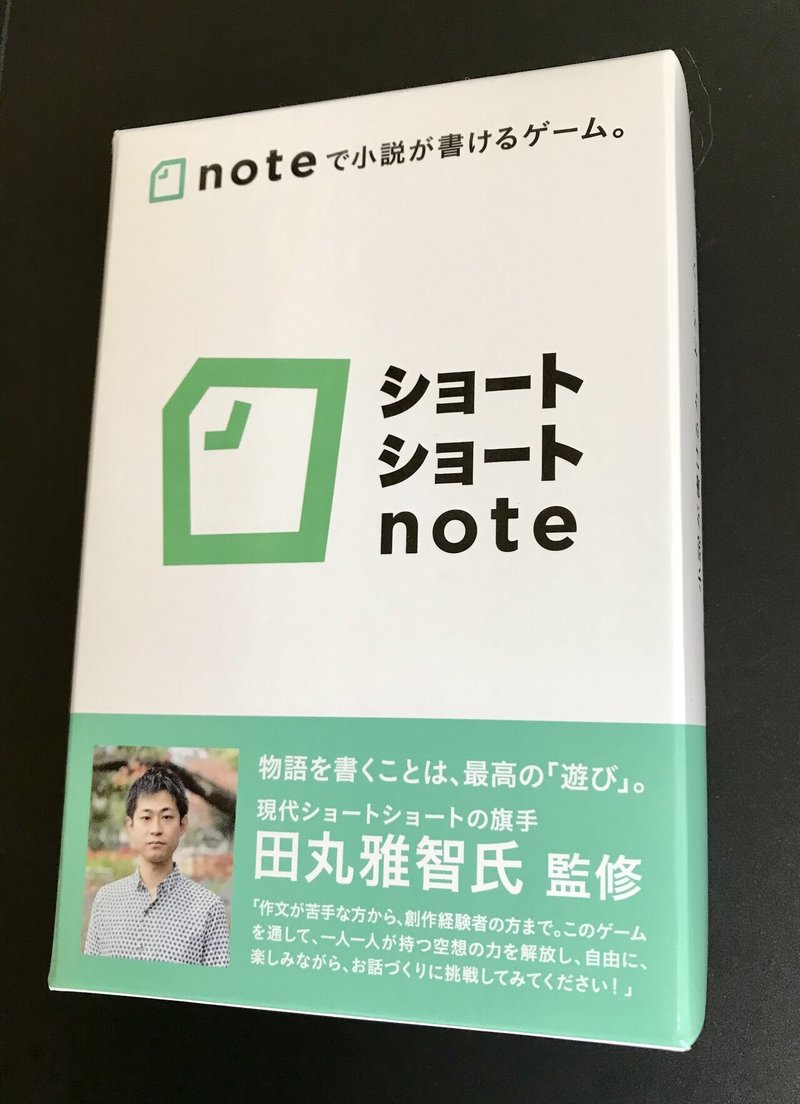

先日、株式会社パートナーズさんから新商品「ショートショートnote」なるものが送られてきました。

以前から懇意にさせていただいているショートショート作家の田丸雅智さんとおもちゃクリエーターの高橋晋平さんが共同開発した「noteで小説が書けるカードゲーム」だそうです。

一般のカードゲームのようにプレーヤーがカードを引き、そのカードに書いてあるワードや条件などからショートショートを作り、その出来を競うというものです。

もともとショートショートというのはひとつのアイディアから作り上げることが多いものですが、そのアイディアを生み出すための基本は「異質なものを組み合わせる」ということです。僕はワークショップや創作講座で説明するときは「違和感を作り出す」と話しています。その違和感をカードの引きという偶然性の力を借りて行うわけですね。

なるほど、これは面白い。

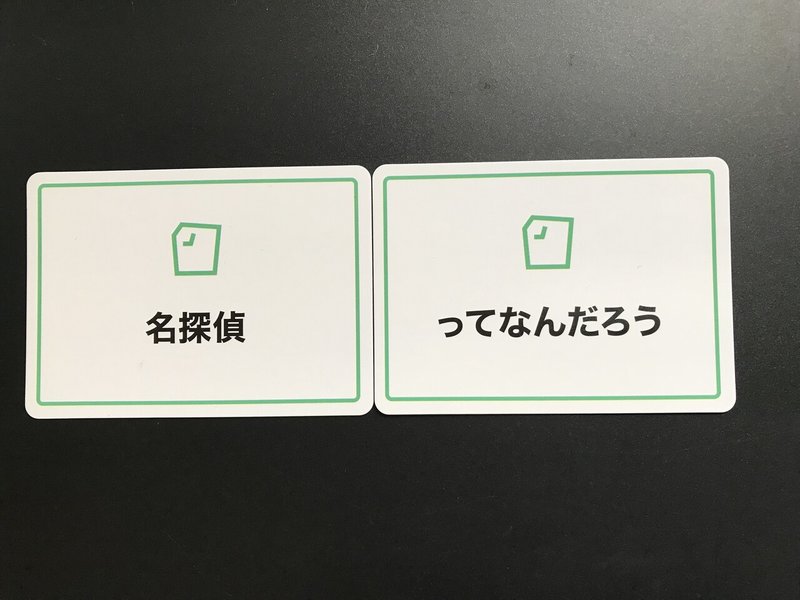

面白いとなれば、自分でもやってみたくなるのもの。ひとりきりなのでゲームにはなりませんが、試しにシャッフルしかカードを二枚引いて、並べてみました。最初が、これ。

うわ、いきなりミステリ作家に根本的な問いかけをしてきましたよ。

(これ、別に意図的に作ってません。本当に偶然、こういう組み合わせになったんです)。

なんだろうね、名探偵って。しかもこれをショートショートに仕立てるのかあ。

ちょっと、やってみましょう。

「そう、問題はそこなんです。そもそも名探偵って、何なんでしょうね? 事件の謎を解いて犯人を暴く? いやいや、それじゃあ、ただの探偵じゃないですか。仮にも「名」探偵と呼ばれるような存在が、それだけでいいわけがない。何か特別の要素があるはずなんですよ。わかります?」

「わからないね。教えてくれるかな?」

「そういう素直な態度、好きですね。だったらお教えしましょう。名探偵と呼ばれる条件、それは取りも直さず、解決する事件のレベルの高さなのです。簡単は解けない難解な謎を解いてこそ、晴れて名探偵と呼ばれるべきなのですよ。おわかりになりますか」

「なるほどね」

「難解な謎がなければ、名探偵は名探偵たり得ない。ということはつまり、難解な謎を用意した者、つまり名犯人にこそ、名探偵を作り上げる力があるということです。そもそも探偵は犯人が事件を起こさない限り、謎を解くこともできない。すなわち犯人に完全に依存している立場なのです。おわかりになりますか。名探偵などとうそぶいていても、結局は犯人の追随者でしかない。そのことを理解いただけますか」

「理解したよ。うん、確かに君の言うとおりだ」

「でしょう? だから――」

「だからといって、君が犯人である事実は変わらないのだよ。そのことも理解できるね?」

「……はい」

「ちなみに君の理論に従うなら、私は名探偵ではないようだね。君が作った謎のレベルからすれば……低探偵というところか」

「そんな……」

「大丈夫。次の事件はきっと君より頭のいい犯人が出てきてくれるよ。そしたら私も、名探偵に復帰できる。君の起こした事件は、私の経歴から抹殺する。だって君は、低犯人でしかないからね」

ちょっと苦しいけど、なんとか形になりました。

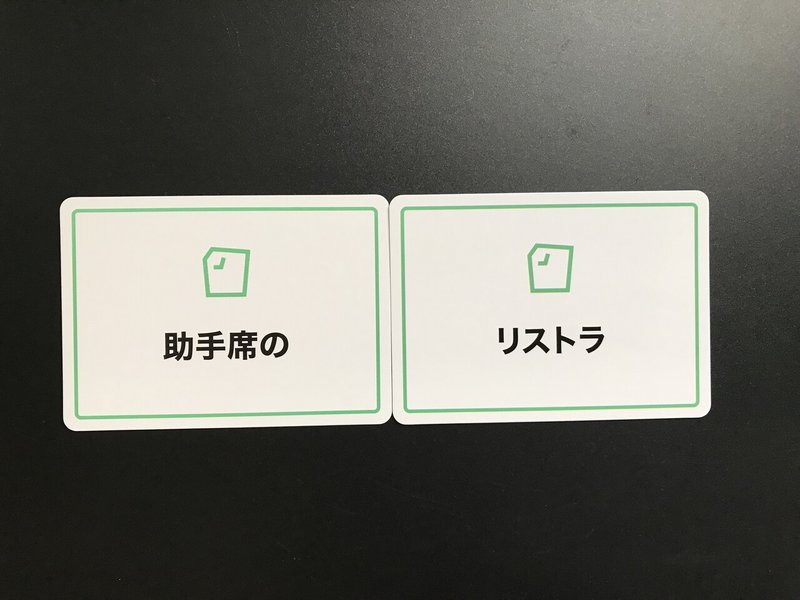

面白いから、もう一回やってみましようか。えい。

なんだこれ? 助手席をリストラするの? それとも……。

まあいい。思いつくまま書いてみます。

部長からドライブに誘われたら気を付けろ、と先輩に前々から言われていた。そのときは絶対に助手席に座ってはいけないぞ、と。

助手席に座るなと言われても、部長が運転しているのに新人社員の僕が後部座席に座るわけにもいかない。だったら僕が運転すればいいのかと思っていたのだけど、いざそのときになったら部長はさっさと運転席に座ってしまい、僕は助手席に座らざるを得なくなってしまった。

部長は鼻唄を歌いながら海岸沿いの道路を走る。僕はその隣でひたすら緊張していた。

「誰かに変なことを吹き込まれたな」

運転しながら部長が言った。

「俺の助手席に座るなとか言われたんだろ?」

「いえ……その……」

「前にそこに座った若いのも、やっぱり君みたいな顔をしてたな。これから何が起きるんだろうかってヒヤヒヤしてた。何が起こると思うかね?」

「……わかりません」

「だろうな。じゃあ教えてやろう。リストラだ」

「え? 僕、クビですか」

「早まるな。リストラ=クビというのは日本人の大いなる誤解だよ。本来はリストラクチャリング、すなわち環境変化に適応するために、大幅に改革し再構成することを言う。私はこの車をリストラしたいんだ。そのために君に協力してもらいたい」

「はあ」

一応頷いたが、意味がよくわからない。しかし部長は嬉しそうに、

「ありがとう。素直に従ってくれると嬉しいよ。なにせ女房が座り心地にうるさくてね」

「あの、仰っていることがよくわかりませんが」

「助手席の座り心地だよ。よくないだろ?」

「そうでしょうか。僕にはよく――」

「よくないんだよ。女房には文句ばかり言われる。だからこの前リストラしたんだが、それでも気に入らないと言われてね。だから君を選んだ」

「それはどういう――」

質問を終える前に、僕の体に異変が起きた。ズブズブと助手席のシートに沈み込んでいくのだ。もがいたが逃げ出せない。

「君くらい太って柔らかそうな体をしていれば、きっと座りやすくなるはずだ。頼むよ」

そんなこと言われても、と言いたかったが、もう言葉を発することができなかった。気が付くと僕は助手席と一体になり、人間椅子となってしまった。

以来、僕は部長の奥さんの体を支える仕事を始めた。奥さんは神経質なのか、僕に座っていても不機嫌そうにごそごそと動く。僕は座り心地がよくなるように一生懸命重心をずらしたりして対応しているのだけど、毎日気が気ではなかった。もしも奥さんに見限られたら、今度こそ本当にリストラされてしまう。僕の前任者のようにはなりたくない。

彼は今、タイヤとなって体を磨り減らしているのだ。

乱歩になっちゃった。これも書いてるうちに自分でも想像してない方向に話が転がっていきました。面白い面白い。

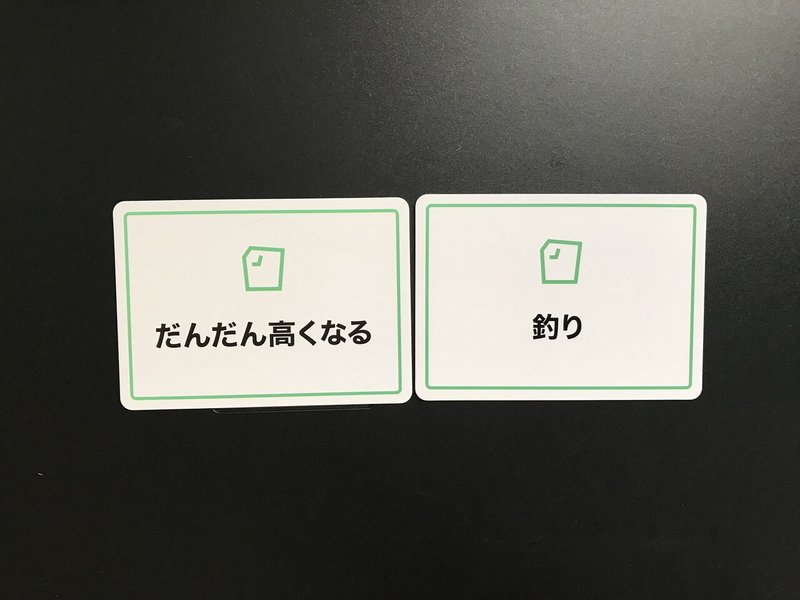

最後にもうひとつ、やってみますか。そりゃ。

これこそ、わからないなあ。なんだろう?

とにかく、書いてみましょうか。

ヒュッ、と鋭い音がして釣り糸が空を切った。釣り針は美しい弧を描きながら水面に落ちた。

おお、と歓声があがる。ボードに得点が表示される。やった! 優勝だ。

今年も私が栄冠を手にした。こうして第24回世界投釣大会は幕を閉じた。

投釣とは本来投げ釣り、すなわちおもりを利用して仕掛けを遠くへ投げる釣りかたを言う。しかしいつの頃からか、仕掛けを投げること自体を競うようになり、それが本来の釣りから離れて競技化した。釣り針と糸がどれだけ美しく飛ぶかという芸術性と、水面までの飛型距離を争う。当然のことながら飛型距離が大きくなるほど得点は高くなるが、仕掛けが飛ぶときの美しさを保つことは難しくなる。それでも競技者はより高い加点を目指して、高いところから竿を振るようになった。

現在のところ、飛型距離の世界最高は18メートル。記録保持者は私だ。

しかし記録は破られるためにある。ある若い競技者が地方大会ながら19メートルを記録したと聞いたのは、先週のことだった。

ならばと私は次の世界大会でリベンジを目指した。そして20メートルの記録を作って優勝したのだ。これ以上の高さでは芸術点を大きく得ることができなくなり、優勝は難しいと言われている。つまり私を抜く者はもう誰もいないのだ。私は、永久にチャンピオンだ。我が世の春だ。得意満面だった。

だからその報は私をひどく驚かせた。

世界記録が更新された? 誰に?

私にそのニュースももたらしたのは、ひとりの少女だった。わたしがあなたの記録を破りました、と彼女は言った。

「ルール上、20メートル以上の高さでは芸術点の減点が大きいので記録は伸びないと言われています。でもさらに高さを稼げば、芸術点がゼロであっても勝てるのです」

「理論上はそうだが、並大抵の高さではないぞ。たしか……」

「水面上1000メートル。大気境界層ぎりぎりの高さです」

「そんな高さの投釣ポイントなど存在しない。空でも飛ばない限り……」

そこまで言って、私はひとつの可能性に気付いた。

「まさか……」

「その、まさかです」

「だめだ。飛行機や気球とかから仕掛けを投げるのはルール違反だ。自分の力で行ける場所から自分の力で投げなければ」

「知っています。だからわたしは、自分で1000メートルの高さまで飛んだのです」

彼女は自分の背中の白く大きな羽根を広げ、羽ばたかせた。

「天使が競技に参加してはいけないというルールもありませんでしたよね?」

ふぅ……なんとかものになったかな?

やってみるといろいろな発見があって、これは発想の鍛練としても効果的ですね。これからも小説を書くとネタに詰まったら、カードを広げてみよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?