墳活R5-8-16「石舞台古墳は蘇我馬子の墓か」

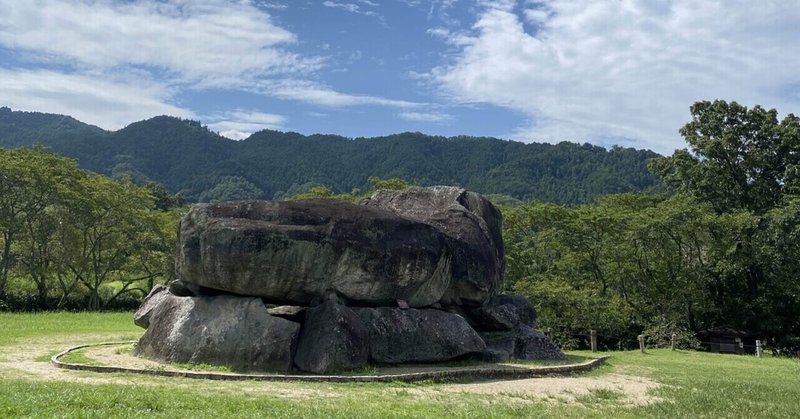

飛鳥といえば、石舞台古墳。

その石舞台古墳を、何十年ぶりかに見てきました。

長く縁がなかったのは、灯台下暗しでもありますが、絵柄的に巨石がごろんとあるだけですし、また古墳周囲を生け垣で囲い外から見えないようにしながら入場料を徴収していることにも、なんとなくですが違和感をもっていたからです。

しかし、もし入場料を徴収しなかったとすれば、だれもが自由に出入りできるわけですから、不埒な輩による悪戯があるかもしれません。また、今のような清浄空間は保たれないかもしれません。ということであるならば、そうだろうなと理解します。

今日は台風一過。またお盆で観光客はいません。石舞台古墳に再会してもよい日が来たか。

…というわけで、石舞台古墳にやって参りました。いませんね、人。

あらためて、でっかいのう!

加工されていないこの巨石は、花崗岩です。

どこから運んできたのか? 大部分は多武峰の転石だという。

どうやって運んできたのか? マンガ説明図(最後から二枚目の写真)を見ても信じられません。

古墳の封土が消失したのは、いつの時代なんでしょうか。

調べると、江戸時代に描かれた「西国三十三ヵ所名所図絵」には現在と同じような姿をしている。と。

これまでに他の古墳石室をいくつか見てきましたが、こんなに荒々しい(つまりこれだけの巨石なのに精緻な加工が施されていない)のは見たことありません。

むろん造営時は石と石のスキマに小さい石を詰めたのでしょうが、数百年の間に雨水浸透などによる影響あったでしょうね。

石舞台古墳は、蘇我馬子の墓であるとの説が「通説」のようです。蘇我一族の権力の象徴として、最高に巨大な墓を求めたであろうことを考えれば、馬子の墓である可能性大です。

石舞台と呼ばれる由縁について、こんな記事を見つけました。

「石舞台古墳はいつのころか、上部の墳丘を失い天上石が露出し、この上で狐が踊っていたので石の舞台とか狐塚と言われるようになったと言う。(「飛鳥発掘物語」河上邦彦著))

月夜に狐が踊ってたんかあ。

あるある、の雰囲気あるなあ。

いつまでも狐が出て来れる静かな空間が保たればいいな、と思いました。

今度は、月夜の石舞台で踊る狐を見にきたい。

[おまけ]

近くの田んぼにヤギが放たれていました。台風にもめげず、どこふく風のようなおおらかさで、むしゃむしゃやっておりました。

このヤギが、なんとなく蘇我馬子のイメージと重なったのは、その色のせいでしょうか。

2023.8.16