立川談笑「令和版 現代落語論」で考える「アダプテーション」

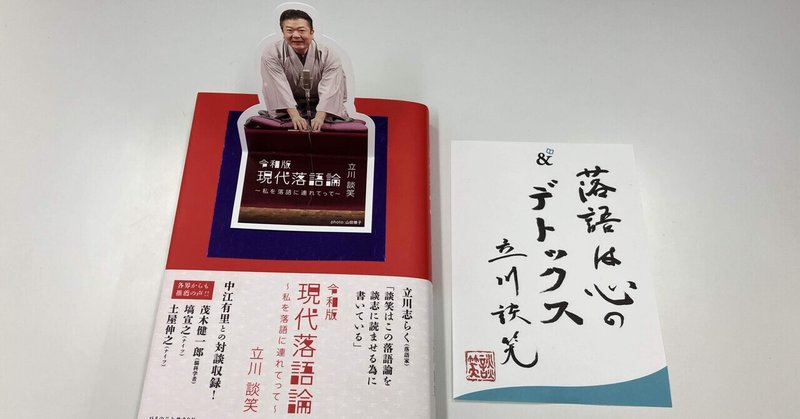

2023年10月31日、立川談笑著「令和版 現代落語論~私を落語に連れてって~」がひろのぶと株式会社から発売された。立川談笑は、落語立川流所属の落語家で、立川談笑の師匠は立川談志である。

この本を一読して、最初に私の脳裏に思い浮かんだのが、このnoteのタイトルにもある「アダプテーション」という文化批評の理論である。

このnoteでは「アダプテーション」を切り口にして談志の「現代落語論」や「令和版 現代落語論」について、またテレビドラマや音楽等、他のエンターテイメントと落語の関係について、自分の思うところを書いてみることにしたい。

1.文化批評の「アダプテーション」

このnoteでは、まず、文化批評のアダプテーションについて説明することにしたい。その理由は、古典落語の改作や、談志が企画した「笑点」、談笑の「現代落語論」等が、すべて落語や落語論のアダプテーションであるからだ。

アダプテーションという考え方を知ることによって、落語を含む、様々なエンターテイメントの創作物が、時代の流れで変わる外部環境に合わせて変化し、新たな創作物を生み出していることが分かるだろう。

+----+----+----+

「アダプテーション」とは

「アダプテーション」は、通常、「環境への適応」という意味で使われる用語である。例えば生物学においては、「種の進化と生存のために、生存率と繁殖率を増加させるといった変化の過程」といった定義で使われる。

しかし、このnoteで取り上げる「アダプテーション」は、文学理論や文化批評におけるアダプテーションである。批評理論の研究者である武田悠一は、アダプテーションについて、次の通り言及している。

文化現象としてのアダプテーション、たとえば文学作品を映画に「翻案」あるいは「改作」する行為、あるいは「翻案」「改作」された映画作品という意味でのアダプテーションです。

すなわち、「アダプテーション」とは、既存の作品に「翻案」や「改作」を行ったり、小説の映画化のような、異なるメディアに流通させたりすること、またそのような過程を経て、新たに生まれた作品そのものを指す。

+----+----+----+

「間テクスト性」と「間メディア性」

アダプテーションの研究事例は「小説の映画化」が最も多いが、その研究対象は小説や映画に限らない。再び「差異を読む 現代批評理論の展開」から、アダプテーションの対象に関する記述を引用する。

たとえば、小説から映画へといった一方向だけでなく、逆に映画から小説へ(ノヴェライゼーション)、あるいは映画から映画へ(リメイク)、さらには映画からマンガ、ゲームへ、そして逆にマンガ、ゲームから映画あるいは小説へ、といった多方向性をもつものとしてアダプテーションを考えるということです。

小説、映画、音楽、マンガ、アニメ、ゲーム、演劇、ドラマ等、アダプテーションの対象は、あらゆるジャンルの創作物が対象であり、もちろん落語も対象になりうるだろう。

アダプテーションを考える上で、重要なキーワードが2つある。

一つ目が「間テクスト性(Intertextuality)」である。さまざまな作品が互いに関連し合い、相互に影響を及ぼすという、作品のもつ特性である。例えば、ある作品が他の作品への言及や引用を含んだり、既存の文学や文化の要素を取り入れて新しい文脈で提示したりすることがある。

もう一つが「間メディア性(Intermediality)」である。テクストや、映像、音楽、舞台、絵画など、さまざまなメディアや表現手段が組み合わさると、相互に影響を及ぼすという、作品のもつ特性である。例えば、映画やテレビの中である小説が映像化される場合、小説のストーリーが再構築されたり、新たな表現が生まれたりする。

そして、「間テクスト性」や「間メディア性」が表れているところに注目することが、アダプテーション研究においては重要である。

+----+----+----+

変化する環境へ適応する文学作品

ところで、なぜ文学作品の「翻案」や「改作」が、「環境への適応」を意味する「アダプテーション」と命名されたのだろうか。その理由は、本章の冒頭で述べた、生物学上の定義と非常に似ているからである。カナダのポストモダニズム研究者であるリンダ・ハッチオンは、次の通り語っている。

ストーリーも、アダプテーションによって進化するのであり、時の流れの中で不変ではありえない。ときには、生物学的アダプテーションのように、文化的アダプテーションも適した状況へ移動することがある。ストーリーが異なる文化や異なるメディアへと移行するのである。つまり、ストーリーは翻案されるのと同時に適応するということだ。

また、武田悠一もアダプテーションについて、「増殖」「生き延びる」といった言葉を使って、次の通り言及している。

文学作品は、それ自体として自律しているわけではありません。作品は読者との「対話」を繰り返すことによって受容され、「死後の生」を生き延びて文学作品になるのです。その過程で、「原作」にもとづき、またそこから離れて、多様に増殖し、さまざまな翻案や改作、すなわちアダプテーションを生み出します。文学は、そのようにして生み出されたアダプテーションによって生き延びてきたと言ってもいいでしょう。

作品は、読者という存在がいてはじめて作品としての命を得て、作品たりうる。逆に、読者がいなくなった作品は、作品として死んだ状態である。

そして、ダーウィンの進化論の様に、時代と共に変化する環境に対して、作品を「適応」させること、つまり、アダプテーションによって、作品は「生き延びる」ことができるのである。

例えば、映画化やテレビドラマ化等の「翻案」や「改作」によって、再び人気を獲得することができれば、その作品は生き延びたといえよう。また、ある小説の物語が、別の小説、あるいは、映画やドラマ等、多くの作品の「原作」や「引用元」となれば、別の小説や映画、ドラマの作品に「転生」したといえる。

そして、このようなアダプテーションにより、多くの作品が「増殖」し、文学というジャンル全体が「生き延びる」といってもよいだろう。

+----+----+----+

文学研究者の危機感

ところで、昨今では人文科学系の学問に対する風当たりは強く、「文学部不要論」が叫ばれて久しい。「社会的要請の高い分野への積極的な転換」を求める文部科学省の方針もあり、実際に文学部が廃止されたり、改組されていたりもする。

この事態に抗う文学研究者の声もあるが、一方でこうした「文学の衰退」と呼べる状況を招いたのは、文学研究者が原因とする反省の声もある。批評理論の研究者である武田悠一は、次の通り語っている。

「文学の衰退」と言われるような事態は、たんに文学が読まれなくなったとか、学問として必要とされなくなったというだけでなく、「理論における文学の力」の衰退ともかかわっているように思われます。

「理論における文学の力」の衰退とは、文学研究者が、新たな批評理論、文学の読みを革新する理論を打ち立てられない状況があったということだ。武田悠一は、このような文学研究の危機的な状況を打開する試みの一つが、アダプテーション批評の確立であるとし、次のように語っている。

フェミニズム・ジェンダー批評、クィア批評、ポストコロニアル批評が培ってきた「理論における文学の力」を保持しつつ、新たな批評を創り出す道はないのでしょうか。そのひとつとして、文学がそれ以外のメディア──絵画、映画、大衆文化のさまざまなメディア──と関係しあうことによって生まれる批評、すなわち「アダプテーション批評」がある、とわたしは考えています。

文学研究者の、こうした「文学の衰退」への危機感は、文学というジャンルに限った話ではない。「衰退」への危機感は、どんなジャンルにも存在するものだろう。そして、あるジャンルを衰退させないために、新たな理論を創り出すことの必要性もまた、あらゆるジャンルに言えることだろう。

+----+----+----+

2.談志の「現代落語論」と「笑点」

立川談笑の「令和版 現代落語論」の原点は、談笑の師匠である立川談志の「現代落語論 笑わないで下さい」(1965)だろう。

本章では、立川談志の「現代落語論」、そして立川談志の企画ではじまった、テレビ番組「笑点」から、立川談志による、落語のアダプテーションというものを考えてみることにしたい。

+----+----+----+

談志の現代落語論

立川談志の「現代落語論」の副題は「笑わないで下さい」である。また、本の最後の文と裏表紙には、「落語が「能」と同じ道をたどりそうなのは、たしかである。」と綴られている。落語なのに「笑わないで下さい」というのは相矛盾しているようで、ここに談志の真意があるように思える。また、「能」と同じ道をたどりそうというのは、大衆芸能としての落語が衰退してしまう危機を懸念していたと推察される。

談志の「現代落語論」によれば、1965年当時の寄席は「盛況」だったとの記述がある。テレビやラジオの落語番組の効果で、寄席に来る客が増えたのだろう。また1964年の東京五輪の開催の効果もあり、1965年のテレビの世帯普及率は90%を超えており、テレビやラジオに出演する落語家たちが、寄席の集客に一役買っていた。

しかし、談志はこの「盛況」を落語ブームではなく、演芸ブームであると分析していた。落語の噺を聞くのではなく、演芸を見て笑う客が多く、本来は笑うところの無い、古典落語の人情噺でも笑うため、「笑わせない工夫」が必要とまで語る。また落語家の方も、客に受けないと不安になり、客に笑ってもらうことを目的にしているとも語っている。

つまり、談志の「現代落語論」の副題「笑わないで下さい」というのは、落語家の噺をきちんと聞かずに笑う客、また客の笑いを過剰に求める落語家に対する批判が込められていたのである。「現代落語論」の中で、立川談志は次のように語っている。

現代と大衆と古典をつなぎ合わせる落語家がいなければ落語はかならずダメになる

「笑い」だけが優先されて、古典落語の本質が大衆に理解されない状況が続けば、古典楽語が「能」と同じような伝統芸能となり、大衆芸能としては取り残されてしまうという危機意識が、談志にはあったのだろう。

+----+----+----+

落語の「守破離」

前項で述べた通り、談志は、古典落語が衰退する危機感を抱いていたが、別の観点でみると、立川談志は「守破離」のプロセスを正しく実践すべきと考えていた落語家であったと考えられる。

「守破離」とは、元は千利休の言葉が由来であるが、ものごとを学ぶ基本的な姿勢、取り組む順序である。まずは、型を身に付ける第一段階「守」、次に、型を応用・改良する第二段階「破」、最後に、型から独立する第三段階「離」である。「破」と「離」が、まさにアダプテーションである。

そして、落語を例にすると、以下の通りである。

守:古典落語を忠実に表現することができる。

破:古典落語をより面白くアレンジすることができる、あるいはよりわかりやすく表現することができる。

離:経験を活かし新作落語を作ることができる。あるいは、落語から進化した新たな芸風を作ることができる。

「令和版 現代落語論」には、立川談笑の入門面接のエピソードが掲載されている。師匠の談志に「君は新作と古典、どっちをやりたい?」と聞かれ、「新作」と答えると「ああ、新作?新作をやるやつはね、バカ」と返されたエピソードである。談志としては、入門当初は「守」の段階であり、古典落語の稽古で、型を身に付けることが先と考えていたのだろう。

しかし、談志は次のような言葉も残している。

型ができない者が芝居をすると型なしになる。メチャクチャだ。型がしっかりした奴が、オリジナリティ―を押し出せば型破りになれる。

この言葉は「型」を身に着けたら「型破り」せよ、つまり、「破」の状態を目指せという意味にとれる。また、談志自身は「落語立川流」という新たな流派を創設したのだから、「離」の状態まで達していたといえるだろう。

「守」の状態でずっと留まっていれば、時代や環境の変化に適応できず、いずれ衰退するリスクがある。談志は、古典落語をマスターするだけではなく、現代の大衆に寄り添うように、改作や創作を試みて、「破」や「離」の状態に達すること、つまり、アダプテーションが必要だと考えていたのだろう。

+----+----+----+

「昭和の爆笑王」初代林家三平

ところで、笑うところのない噺でも寄席の観客が笑ってしまう、1950年~60年代の「演芸ブーム」とは、どういうものだったのだろうか。そのブームの張本人といえるのが、「昭和の爆笑王」と呼ばれた初代林家三平である。落語評論家の山本益博は、次のように初代林家三平を評している。

林家三平は、昭和の落語界のスーパースターである。1950年代、1960年代テレビから生まれた演芸ブームの立役者、落語界の異端児でありながら、

寄席への集客力で最も貢献した落語家と言える。この点では、圓歌も談志も円鏡も敵わない。

「異端児」と呼ぶのは、寄席では紋付き袴姿で登場しながら、まともに落語を一席やらずに、ダジャレの小噺をつないだだけの高座、または、最初から立ち姿で、歌謡曲、シャンソンなどを歌う高座ぶりゆえ。そのダジャレは「お正月」を「和尚がtwo」、「サイトシーイング」を「斎藤寝具店」という程度の内容。これでも、三平が言うと、客席は沸いた。小噺がうけないと、「これはどこが面白いかというと」とスベッた噺を説明しながら、拳を額にやって「どうもスイマセン」。これで、また爆笑。つまり、出てくるだけで可笑しく、何をやっても笑ってしまう。

令和の落語家ライブ、昭和の落語家アーカイブ

「出てくるだけで可笑しく、何をやっても笑ってしまう。」とある通り、初代林家三平の人気は凄まじかった。そのことがよく分かる、三平の高座のYouTube動画(ちなみに、ワイプ越しに立川談志がこの高座を見ている)があったので、ぜひご覧いただきたい。

談志に「古典落語に挑戦してみろ」と責められたのに、ずっとマクラをやっていて、逆に談志をディスる。そして、客をいじりまくったり、客に先にオチを言わせたりする。2023年の今見ても爆笑できる高座である。

ちなみに、1972年生まれの私は、かろうじて晩年の初代林家三平の記憶はある。当時は小学校低学年なので、古典落語は理解できなかったが、三平の落語には、子供でも楽しめる可笑しさ、面白さがあった。

今のタレントで一番近い存在は、アンタッチャブルのザキヤマ(山崎弘也)だろうか。ちょっと顔立ちが似ているし、他人のいじり方、トボける時の間や愛嬌、そしてドッカンドッカン客を爆笑させて受けまくるところが、ザキヤマと被るところがあるように思える。

初代林家三平は、テレビという新しいメディアに「適応」して、「落語界のスーパースター」となった。初代林家三平をはじめとする、落語家のテレビタレント化は、間メディア的なアダプテーションであったといってよいだろう。

当初は席亭も、この「落語界の異端児」を受け入れることは難しかっただろう。しかし、寄席も商売である。三平目当ての客で寄席が「盛況」になるので、三平を呼ばざるを得ない。落語家のテレビタレント化は、テレビを見て多くの客が寄席にやってくるという、「テレビ→寄席」という逆方向の良い影響をもたらしたのである。

談志も当初は、初代林家三平の落語を認めていなかった。古典落語という「型」を重視していた立場から見ると、三平の落語は「型なし」に見えていたのだろう。あるいは「現代と大衆をつなぎ合わせてはいる」が、「古典をつなぎ合わせていないので落語家としてダメ」と考えていたかもしれない。

前述の動画でも分かる通り、先輩落語家であっても、談志は三平に盛んに「古典落語をやれ」と、物申していたようだ。また、談志の「現代落語論」の中では、新作で人気となった落語家たちが、古典落語をやらないことを嘆いていた。

しかし、「現代落語論」を著した頃から、談志は三平のことを評価している。談志の「現代落語論」の「バケた林家三平」の章から引用する。

師匠連が「三平の奴はことによると今にバケるよ」といっていたのを耳にし、本当かしらと疑っていたが、なるほど、みごとにバケて、わたしたちの演じ方とはおよびもつかないやり方で、みごと爆笑王になったのは周知のとおりである。

これはこれで、それなりに成長して花を開いたわけで、新しい噺家のタイプとしてりっぱに成功したといえよう。

自分が実践する落語とは異なるが、初代林家三平の落語は「三平落語」である、落語のアダプテーションの一つであると、談志は認めたということだろう。

初代林家三平は、残念ながら、1980年に54歳の若さで亡くなった。談志が亡くなった三平との思い出について語る高座は、面白くありつつもホロリと泣けてくるので、ぜひ聴いていただきたい。

+----+----+----+

テレビ番組「笑点」

日本テレビ「笑点」は、落語・演芸の人気テレビ番組である。1966年5月に放送が開始されたが、「笑点」の前身番組には「金曜夜席」という番組があり、ちょうど立川談志の「現代落語論」が出版された1965年に放送が開始された。「金曜夜席」の時代まで含めると、約58年の超長寿番組である。

そして「金曜夜席」を企画し、日本テレビに持ち込み、番組を立ち上げたのが立川談志である。「金曜夜席」及び「笑点」を立ち上げた時の経緯は、「笑点をつくった男 立川談志」(2022)でドラマ化されており、現在はHuluで配信されている。多少史実から脚色しているところもあるとのことだが、「笑点」立ち上げ当時の大まかな経緯は掴めるドラマである。

談志の「現代落語論」では、テレビでの落語中継が面白くないことの問題が挙げられている。この問題を解決するため、人物が替る時にメリハリをつけて演じる、また、カメラ目線で演じるといった工夫を試したともある。

しかし、この演じ方だと、寄席の観客を無視しているようにみえるという新たな問題も出てきて、テレビ落語の演出への苦悩が綴られている。おそらく「金曜寄席」の企画を検討している際も、どのようにテレビ落語を演出すべきか思い悩んでいたに違いない。

こうした検討の結果として、「金曜寄席」では、寄席の余興で行われる「大喜利」がメインコーナーに据えられた。落語だと途中でCMをはさみにくいが、大喜利であれば、CMを多く挿入することができるというのも採用の理由である。寄席のテレビ化における「適応」の工夫の一例である。

また、良い回答をした時には座布団をあげる、ダメな回答の時には座布団を取り上げるというシステムは、「金曜寄席」が発祥である。これもまた、寄席のテレビ化における演出の工夫だろう。

「金曜寄席」および「笑点」の黎明期は、色々な試行錯誤があり、失敗もあった。「笑点五〇年史 1966-2016」(2016)で、桂歌丸は初代「笑点」の司会の立川談志について、以下のように辛辣に語っている。

談志さんが「ブラックユーモアを多くしろ」と。でも50年前の日本で、ブラックユーモアを理解しろってのは無理ですよ。ウケたのはマスコミ関係とか、ほんの一部。一般の視聴者の方にはウケないですよ。逆に、嫌な気持ちになる人もいたかもしれない。

談志は「ブラックユーモア」路線を打ち出したが、それが観客や視聴者に不評だったのである。こうした客の反応を見て、メンバーからも反対の声があがる。

この方向性の違いが理由で、メンバーが一時降板したエピソードは、前述したドラマ「笑点をつくった男 立川談志」にも含まれていた。最終的には、談志が「笑点」の司会を降板することになる。

1972年生まれの私は、「笑点」に出演していた時の立川談志を知らない。当時の「笑点」の雰囲気が肌感覚で分からないので、推測にはなるのだが、談志が志向した「ブラックユーモア」路線は、もしかしたら、英語圏等でのスタンダップコメディに影響されたのかもしれない。

私が物心がついた頃には、「笑点」の司会は三代目の三波伸介になっていた。談志が司会の時から、どこまで軌道修正されたのかは私には分からないが、三波伸介が司会の「笑点」は、2023年現在とほぼ変わりない、老若男女が楽しめる雰囲気が作られていた。「笑点五〇年史 1966-2016」によれば、三波伸介は「笑点中興の祖」と評価されている。今の「笑点」を作り上げた功労者の一人である。

三波伸介は落語家ではなく喜劇役者だが、司会者としてのスキルが抜群に秀でていた。日本テレビ「笑点」以外にも、NHK「お笑いオンステージ」、フジテレビ「スターどっきり(秘)報告」、東京12チャンネル「三波伸介の凸凹大学校」等、各局にメイン司会を担当するバラエティ番組を多数擁し、今のタレントでいえば、タモリや明石家さんまに匹敵する、トップタレントだった。このあたりは、落語立川流の立川藤志楼でもある、放送作家・高田文夫のブログに詳しい。

三波伸介は、人気の絶頂期にあった1982年に急逝する。当時小学生だった私は三波伸介が亡くなったことのショックが大きくて、それ以来「笑点」をたまに見ることはあっても、定期的に見る習慣はなくなってしまった。

私が夢中で「笑点」を見ていた時のメンバーは、2023年の今では、ほとんどが鬼籍に入り、生き残っているのは三遊亭好楽と林家木久扇だけである。その木久扇師匠も、2024年3月に「笑点」を勇退される。

しかし、メンバーは変わっても、番組のシステムはそのまま引き継がれ、今もなお高い視聴率を維持している。今の多くの日本人にとっての、はじめての落語体験は「笑点」であろう。

「笑点」とは、寄席をテレビ化した、間メディア的なアダプテーションの「最高傑作」であり、「ブラックユーモア」路線の失敗はあったものの、「笑点」を立ち上げた立川談志は最大の功労者である。「笑点」と立川談志によって、落語は「生き延びた」と言えるだろう。

+----+----+----+

3.談笑の「令和版 現代落語論」

立川談笑著「令和版 現代落語論」は、談志の現代落語論の改作、つまり、アダプテーションである。なお、立川流の落語家による落語論は多数あり、立川談志自身も1965年の「現代落語論」の後に、落語論の著書を多数出している。

そうした数多くある「落語論」の中において、「令和版 現代落語論」は、現代において、どのように古典落語を改作すべきか、また実際にどのような改作を行ったかを論じた本である。本章では、「令和版 現代落語論」から、立川談笑による、落語のアダプテーションというものを考えてみることにしたい。

+----+----+----+

想像が難しい「江戸時代」

我々が古典落語を聴く時は、落語家が喋る内容から、江戸時代の一般的な庶民の生活風景等を思い浮かべて、噺を理解しようと努める。だが、テレビ放送の時代劇が少なくなった昨今では、特に若い世代にとって、江戸時代の世界を想像することは、かなり難しくなりつつある。

想像することの困難さを解決する「改作」の方向性の一つとして、場面が想像しやすい現代に、噺を作り変えるという、間テクスト的なアダプテーションがある。その例が、「令和版 現代落語論」の第二章「談笑はこう変える!~改作落語9選~」に収められている、談笑版「饅頭怖い」や、談笑版「テレビ算」、談笑版「子別れ 昭和篇」等だろう。

こうした落語の改作は、小説や映画が「リメイク」される目的と同じである。物語の本質的な面白さは変えずに、今の人たちにとって理解しやすい、現代版のストーリーに作り変える。最近の言い方でいえば、「シン・饅頭怖い」や、「シン・子別れ」になるのだろうか。

逆にいうと、物語の本質的な部分に不変的な面白さ、魅力がある噺だからこそ、後世の多くの落語家に改作、翻案がなされ、「古典落語」として長く「生き延びている」のかもしれない。

+----+----+----+

現代のコンプライアンスと落語

「令和版 現代落語論」の第一章では、落語に登場するキャラクター与太郎について、立川談笑は次の通り語っている。

その与太郎の表現が近年マイルドになってきました。かつてはずいぶん大げさに愚かしいキャラクターで演じることもあって、とても楽しかったのです。ところが今は、他人よりもちょっとおっとりした人程度のキャラクター設定に抑える傾向があるように思えます。上方落語でボケ役として登場する喜六に近づいた感じです。

状況としては、立川談志が「笑点」をブラックユーモア路線にした時に、客の反応が芳しくなかった時と似ているのだろう。今日の社会では、多様性の尊重が求められているのだから、愚かな与太郎のキャラクター位には寛容であるべきと思うのだが、フィクションであっても、こうしたキャラクターにまで、自分の思う「正しさ」を求める、非寛容でストレス耐性の低い現代人が増えているということなのだろう。

最近の小説やドラマの制作では、「ヘイトコントロール」という考え方があり、実践されている。悪役や憎まれ役、愚かな役の行動は、読者や視聴者に対してストレスを感じさせるので、ストレスの上限を超えないようにコントロールする必要があるというものだ。

個人的には、この考え方は好きではない。だが小説もドラマも落語も商売であり、客がいてなんぼである。そのためには、落語においても、「ヘイトコントロール」という、現代に合わせた表現の修正というアダプテーションが必要になってきているのだろう。

+----+----+----+

YouTubeと落語

「令和版 現代落語論」の第二章「談笑はこう変える!~改作落語9選~」には、立川談笑の高座のYouTube動画のQRコードがついている。書籍からすぐに談笑の高座の動画が見れる「親切設計」である。

この項では、YouTubeという新しいメディアの登場に、落語がどのように「適応」していくのかを考えてみることにしたい。

「令和版 現代落語論」の第二章「談笑はこう変える!~改作落語9選~」は、9つの古典落語の噺が、従来版の噺、談笑による改作のポイント、談笑の改作版の3点セットで整理されて提示されている。元予備校講師らしく、大変分かりやすい。こうした書籍とYouTube等の動画のメディアミックスは、これからはスタンダードになっていくだろう。

また、既に落語家YouTuberとして活躍している若手落語家は多い。かつて初代林家三平や立川談志は、落語家のテレビタレントとして、様々な工夫と努力を重ねたが、その時の状況とよく似ているといえる。

そしてこれからの落語家は皆、落語家YouTuberになり、自らの芸を世界にアピールしていくと思われる。テレビ黎明期には「寄席を軽視するな」と、師匠たちからテレビタレントになることを咎められる向きもあったが、今の時代に「YouTubeをやるな」と言われることはないだろう。

また、今の時代は、落語家がテレビに出たところで、わざわざ「テレビタレント」等とは言わない。同じように、落語家にとってネットの動画配信は当たり前のものになり、「落語家YouTuber」という存在は、発展的になくなっていくだろう。

ところで「令和版 現代落語論」の出版元である、ひろのぶと株式会社は、書籍だけを出版するのではなく、書籍に関連するイベント、動画配信、SNSのコミュニティ等を書籍販売と連携させ、間メディア的な戦略で、出版事業をすすめている会社である。

「広告を見て本を買う」という流れだけでは、もはや本は売れない時代、また出版社としてペイしない時代となっているということだろう。つまり、「広告→書籍」という流れだけでなく、「動画→書籍」「イベント→書籍」という流れ、逆に「書籍→有料動画・特典動画」「書籍→有料イベント」という流れを作る必要がある。

この間メディア的な出版社の戦略を落語家にあてはめると、「イベント」は寄席である。これからの落語家は、「書籍→寄席」「書籍→高座の動画」「高座の動画→寄席」といった流れを作る必要があるのだろう。

+----+----+----+

落語の「自己補修機能」

「令和版 現代落語論」の「むすびに」では、落語の「自己補修機能」について、立川談笑は次の通り語っている。

そして少しずつでも世間の常識が変わると、古い常識に沿った落語を聴いて今どきのお客様の受け止め方、反応が当然変わってきます。では、そんな時。つまり「従来の落語」と「今どきのお客様」とが離れてしまいそうになった時、落語はどうなるのか?

なんと、落語そのものに内在している自己補修機能が発動して、今どきのお客様に合うように姿を変えてフィットするのです。はい、大げさです。すみません。まあ、そうそう、簡単には行きませんが。長い年月をかけた変化を見ていると、そういう機能が落語には備わっているのだと私には思えてなりません。

この落語に内在する「自己補修機能」は、まさにアダプテーションである。つまり、変化する環境に適応して進化していく「機能」が、落語には備わっているということである。

談志の時代には、テレビの普及というのが外部環境の大きな変化だった。この変化に適応させ、かつ古典落語を大衆に聴いてもらうことが、談志の時代の課題であり、試行錯誤した結果として、2023年の現在まで続く、落語・演芸番組「笑点」が生まれた。

現代の落語は、既に述べてきた通り、観客に合わせて、例えば舞台を現代に変える改作をする、現代の価値観にそぐわない表現を改変にするといったことが行われている。そして、YouTubeやSNS等、技術の進化という外部環境の変化に適応する試みもすすめられている。

「今どきのお客様に合うように姿を変えてフィットする」という表現は、けして大げさではない。この落語の「自己補修機能」は、文化批評におけるアダプテーション理論によって裏付けられるからである。

+----+----+----+

4.アダプテーションと落語の力

前章までで、立川談志と立川談笑の、落語や落語論のアダプテーションについて語ってきた。しかし、落語のアダプテーションは、落語立川流に限った話ではない。

最後の章では、落語とドラマ、落語と音楽といった、落語の間メディア的なアダプテーションや、落語に影響を受けたミュージシャン、落語やお笑いの海外進出(日本以外の環境へのアダプテーション)について語ることにしたい。

+----+----+----+

「超入門!落語THE MOVIE」

最初に紹介するのは、落語の噺の映像化である、NHKの「超入門!落語THE MOVIE」である。2016年から2018年に、この番組は放送され、今でも時々再放送や、再編集されたミニ番組が放送されている。

古典落語の世界は、江戸時代がメインである。既に述べた通り、特に若い世代にとっては、江戸時代の世界を想像することは難しくなりつつある。

この問題を解決する方法の一つとして、場面を想像しやすい現代に、噺を改作することは既に述べた通りである。

そして、もう一つの「改作」の方向性を提示したのが、この番組である。この番組は、音声は落語家の喋り、映像は噺に合わせた形の再現ドラマが流れる。つまり、視聴者が想像で補う部分を、映像として提供する、間メディア的なアダプテーションを行っているのである。

「超入門!落語THE MOVIE」は、落語のドラマ化でもあるが、そのドラマは落語の噺を直訳したような形である。次項では、落語の噺を断片化して、劇中劇として取り入れたような、落語とドラマのアダプテーションの例をみていくことにしたい。

+----+----+----+

テレビドラマと落語

落語をモチーフとしたテレビドラマは多い。テレビドラマの脚本家の中に落語好きは多いし、落語の噺を劇中劇みたいな形で取り込み、物語が入れ子構造のようになっている面白いドラマを作れるからだろう。

最も有名な落語ドラマの一つは、「令和版 現代落語論」でも紹介されている、宮藤官九郎脚本の「タイガー&ドラゴン」(2005)だろう。

「タイガー&ドラゴン」というドラマの特徴は、その物語構造にある。

基本的に1話完結であり、第1話が「芝浜」の回、第2話が「饅頭怖い」の回、といった形で、落語の演目がタイトルとなっている。そして、各話でタイトルの噺を彷彿させる、現代のストーリーが繰り広げられる。そして、元となった噺を演じる高座のシーンが出てきたり、劇中劇の形で、噺に絡めた江戸の世界の芝居も挿入されたりと、複雑ではあるが面白い物語構造となっている。こうした理由もあって、「タイガー&ドラゴン」は、落語好き、ドラマ好き双方の人気を集めた傑作ドラマとなった。

ちなみに、宮藤官九郎は脚本を担当した大河ドラマ「いだてん」(2019)でも、落語家を登場させている。

「いだてん」は、日本人が初出場した1912年のストックホルム五輪から1964年の東京五輪までの日本の五輪の歴史物語であるが、狂言回しとして、古今亭志ん生が、その日本の五輪史を落語の高座で語るという体をとっている。なお、高齢期の古今亭志ん生を演じたのが、落語立川流の立川錦之助でもあるビートたけしである。

もうひとつ取り上げたい落語をモチーフとしたドラマは、藤本有紀脚本のNHKの朝ドラ「ちりとてちん」(2007)である。福井県の小浜市に育ったヒロインが、上方落語の師匠に入門して、落語家として成長していく物語である。

「ちりとてちん」というタイトル自体が、上方落語の噺「ちりとてちん」からの引用である。そして、「ちりとてちん」は、江戸落語の「酢豆腐」の改作である。これらの噺に出てくる、とんでもなく不味い食べ物も、朝ドラ「ちりとてちん」には出てくる。

「ちりとてちん」も、「タイガー&ドラゴン」と同じような物語構造で、上方落語の噺を彷彿させる、現代のエピソードがある。そして、劇中劇として、落語の高座のシーンや、出演者たちが演じる落語の噺の芝居も出てくるという、入れ子構造のような形となっている。つまり、「ちりとてちん」は、「タイガー&ドラゴン」の間テクスト的なアダプテーションである。

「ちりとてちん」は、「タイガー&ドラゴン」の物語構造と、ヒロインの成長物語&恋愛物語という、朝ドラの伝統的な物語構造を融合させた斬新な朝ドラであった。放送当時は朝ドラ低迷期でもあったため、視聴率は振るわなかったが、放送終了後のDVDの売上げが高く、朝ドラマニアに人気の高い傑作朝ドラだった。

ところで、「タイガー&ドラゴン」の脚本家・宮藤官九郎と「ちりとてちん」の脚本家・藤本有紀は、お互いの作品に対して、アンサーをしているような朝ドラの脚本を執筆している。

宮藤官九郎脚本の「あまちゃん」(2013)のモチーフや物語構造等は、「ちりとてちん」のモチーフや物語構造等と似ているところが多い。そして

藤本有紀脚本の「カムカムエヴリバディ」(2021)は、「あまちゃん」のモチーフや物語構造等と極めて似ている。「タイガー&ドラゴン」からはじめると、以下の通り4連鎖している。

2005年「タイガー&ドラゴン」(脚本・宮藤官九郎 TBS制作)

↓

2007年 「ちりとてちん」(脚本・藤本有紀 NHK大阪制作)

↓

2013年 「あまちゃん」(脚本・宮藤官九郎 NHK東京制作)

↓

2021年 「カムカムエヴリバディ」(脚本・藤本有紀 NHK大阪制作)

~藤本有紀とクドカンの朝ドラップバトル~

このnoteのテーマで言い換えると、まるで対話しているかのように、宮藤官九郎と藤本有紀の執筆するドラマが「間テクスト的」なアダプテーションを続けているといえる。

「あまちゃん」や「カムカムエヴリバディ」は、普段朝ドラを見ない視聴者層にも話題となった傑作である。落語をモチーフとしたドラマを源流としている「あまちゃん」や「カムカムエヴリバディ」は、落語の力に間接的に支えられて、傑作朝ドラとなったといってもいいだろう。

なお、この「あまちゃん」と「カムカムエヴリバディ」の物語の類似性については、筆者は以下のnoteを書いている。ぜひお読みいただければ幸いである。

+----+----+----+

ジャパニーズ・シティポップと落語

前項の通り、落語をモチーフとしたドラマは多いが、一方で、落語をモチーフとした音楽はそれほど多くない。古典落語の噺をベースにした楽曲で、最近話題になったのは、米津玄師の「死神」(2021)だろう。

他にも、少し前になるが、人間椅子の「品川心中」(2006)、落語家では、林家たい平の「芝浜ゆらゆら」(2006)等がある。

さだまさしやアルフィーの坂崎幸之助等、落語研究会に所属していたり、落語家を目指したミュージシャンは少なくないが、落語で鍛えられた話術はライブのMCや深夜ラジオ等の方に活かされてしまうのだろうか。もう少し古典落語の噺をベースに歌詞を作った楽曲、すなわち、落語から音楽への、間メディア的なアダプテーションが出てきて欲しいとは思う。

ところで、最近の音楽業界での話題の一つとして、世界的な「ジャパニーズ・シティポップ」ブームがある。

「ジャパニーズ・シティポップ」とは、1970年代から1980年代にかけて、日本で制作された洋楽の影響を受けた楽曲である。「ニューミュージック」とかつては呼ばれていたが、その中でも、洗練された都会的な楽曲が、今では「シティポップ」とされている。

ジャパニーズ・シティポップの代表的なミュージシャンは、「プラスティック・ラブ」の竹内まりや、「真夜中のドア」の松原みき等、多数いるが、ここでは、落語と深い関わりのある、2人の「ジャパニーズ・シティポップ」のミュージシャンを取り上げることにしたい。

まず一人目に取り上げるのは、山下達郎である。ご存じの通り、竹内まりやの夫であるが、山下達郎自身の楽曲も、「ジャパニーズ・シティポップ」のブームの中で、複数の楽曲が人気となっている。

そして、山下達郎の落語好きは有名である。一番お気に入りの落語家は、古今亭志ん生とのことだが、現役の落語家との交流も多い。詳細については、以下の山下達郎のインタビューを参照していただきたい。

そして、山下達郎の落語好きが一番よく表れているのが、1992年からTOKYO FMで放送されているラジオ番組「サンデー・ソングブック」である。

この番組は、基本的には、山下達郎自身が所有している、大量のオールディーズソングのレコードをリマスタリングして聴かせる番組である。

山下達郎の音楽は、これらのオールディーズソングを、日本語の楽曲として改作したアダプテーションといってもよい。そして「サンデー・ソングブック」という番組は、山下達郎の音楽の原点となった曲を流している番組である。落語に例えれば、改作の元とした古典落語を流しているような番組といえるだろう。

また、番組を聴けばすぐに分かるが、山下達郎の語り口は落語家に近い。たまに辛辣な物言いをするところ等は、談志と似ているという論評もある。

山下達郎は落語家のアダプテーションではないが、数多くの落語に関するエピソードや、ラジオ番組での語り口等から、「落語が育てたミュージシャン」であるといってよいだろう。

もう一人取り上げたい「ジャパニーズ・シティポップ」のミュージシャンは泰葉である。代表曲は「フライデイ・チャイナタウン」(1981)、そして泰葉の父親は「昭和の爆笑王」初代林家三平である。初代林家三平の芸風や人物像は、既に説明した通りである。

泰葉の男兄弟である、九代目林家正蔵や二代目林家三平は、落語家の道を進んだが、泰葉は音楽家の道を目指した。当時から初代林家三平の娘として知られてはいたが、けして親の七光りではなかった。80年代アイドルブームの少し前に人気のあった、渡辺真知子や八神純子等と同じ括りの、実力派シンガーソングライターだった。

しかし、父親のDNAを悪い形で受け継いでしまったのか、その後の泰葉の人生は破天荒で波乱万丈すぎた。多くの人たちの泰葉に対するイメージは、度々テレビのワイドショーを騒がせる、変わったタレントだろう。かくして「フライデイ・チャイナタウン」は知る人ぞ知る名曲になってしまった。

そんな変なタレント扱いの時期が長く続いた泰葉だが、とうとう転機が訪れる。2010年代後半から始まった、世界的なジャパニーズ・シティポップブームの中で、「フライデイ・チャイナタウン」が、このブームを牽引したDJたちに発掘されたのだった。

まさか令和の時代に入って、ロサンゼルスのクラブで約2000人のアメリカの若者が、「It's So FLY-DAY, FLY-DAY Chinatown.」と、泰葉の歌のサビを合唱するなんて、80年代当時は、誰も想像できなかっただろう。ずっと地中深くに埋まっていた不発弾が大爆発したかのような大人気である。

アメリカの色んな場所でDJをやってみて一番盛り上がった曲は泰葉さんの「Flyday Chinatown」 pic.twitter.com/LnFy8rhzLF

— Night Tempo 夜韻 (@nighttempo) November 9, 2022

このブームは、藤井風が「フライデイ・チャイナタウン」をカバーして、TikTokでバズったことで、日本にも逆輸入された。日本の若い世代が泰葉の「フライデイ・チャイナタウン」を歌い踊る。そんな動画が、SNSに大量にアップロードされている状況は、初代林家三平を知る世代にとっては衝撃的で、不思議な感覚を覚えざるを得ない。

型破りで破天荒な落語家だった父親の遺伝子を、一番色濃く受け継いだのが泰葉である。このリバイバル人気の要因は、泰葉、および「フライデイ・チャイナタウン」という楽曲に、父親である初代林家三平譲りの、爆発的な人気となる力が秘められていたからだろう。泰葉も「落語が育てたミュージシャン」と言ってよいだろう。

+----+----+----+

「とにかく明るい安村」と落語

最後に、2023年のアダプテーション最大ヒット作について触れることにしたい。それは芸人・とにかく明るい安村のイギリスのオーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」での大活躍である。

とにかく明るい安村は、パンツ一丁の状態から全裸に見えるポーズをするネタでブレークした、吉本興業所属のピン芸人である。2015年の「R-1ぐらんぷり」では決勝に進出し、このネタの決め台詞である「安心してください、はいてますよ。」は、同年の「新語・流行語大賞」トップテンにも入った。

このネタは一発芸なので、旬が短いという弱点がある。多くの人の知るところになれば、ネタとしての驚きもなくなり、程なく飽きられるだろう。

この弱点は、安村も認識していたと思われ、ブレークした直後から、海外進出を考え、英語版、韓国語版、タイ語版を制作しYouTubeで配信したり、韓国でお笑いライブをしていた。つまり、自分の持ちネタを海外という別の環境にアダプテーションさせる形で「生き延びる」ことを考えていたのである。

こうした地道な努力の継続が、2023年にとうとう花開いたと言えよう。

とにかく明るい安村は、イギリスのオーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」に出場し、イギリス人にバカ受けして、決勝進出の偉業を果たしたのである。

この動画を見ると、審査員たちが、とにかく明るい安村の芸に心底、爆笑していることがわかる。サッカー選手、競馬の騎手、ジェームズ・ボンド、スパイス・ガールズといった、イギリス人の琴線に触れるようなネタを仕込むという「適応」のための作戦も見事に当たったといえる。

そして、この「安心してください、はいてますよ。」のネタの英訳に力を貸したのが、カナダ人の落語家、桂三輝(サンシャイン)である。

とにかく明るい安村は、ネタの英訳について次のように語っている。

英語に訳す時には、カナダ人の落語家・桂三輝(サンシャイン)さんや吉本興業の海外担当の人に手伝ってもらいました。説明がくどくなるとわかりにくいので、「めっちゃ短いフレーズで」とお願いしました。

「目的は日本で注目されること」…英語のコツは「超ゆっくり」」

その手伝いもあって出来上がった「安心してください、はいてますよ。」の英訳は次の通りである。

(1)I'm wearing pants.

(2)But I can pose naked.

(3)No. 1 Football player naked pose!

(4)Don't worry. I'm wearing (PANTS!)

最初に、(1)と(2)の文でネタのコンセプトを紹介し、ネタごとに、(3)と(4)を繰り返す。シンプルで分かりやすい英訳であり、落語のエッセンスが活きているといえる。換言すると、安村のボディーランゲージを補足する形で、観客が想像力を働かせるように説明することができている。

英語落語の歴史は長く、1983年に上方落語の桂枝雀が、英会話学校の先生と共に取り組み始めたのが最初である。英語落語に関しては、桂かい枝の英語落語の動画が、非常にわかりやすくて参考になるだろう。今では、英語落語の団体も複数設立されて、多くの落語家が英語落語に挑戦し、海外公演も多数行われている。

落語を日本語以外の言語に翻訳する時は、小説や映画等と同様に、言語や文化の違いに対する対応、つまりどのように「適応」させるかが検討を要するところである。言い換えると、日本から海外という異なる環境への、落語のアダプテーションが必要である。文化の違いから、やはり英語圏の国に合わせた新作が多いが、日本の古典落語の改作もある。

英語落語はその長い歴史の中で、アダプテーションのノウハウを蓄積してきた。「とにかく明るい安村」のネタは、そのノウハウに下支えされ、イギリスで大ブレークしたといえる。

逆に言うと、この大ブレークは、日本以外の国での、英語落語や各国語の落語の更なる普及の可能性、また、落語から発展した、新しい文化や芸能が海外で生まれる可能性を示したといっても過言ではないだろう。

+----+----+----+

5.おわりに

以上、文化批評のアダプテーション理論を切り口にして、立川談笑「令和版 現代落語論」と、さまざまな落語のアダプテーションについて、思うところを書き綴ってきた。

個人的に、落語を見に行った経験はそれ程多くない。そんな数少ない経験の中でも印象に残っているのは、1994年(平成6年)の「わせだ寄席」だった。当時の私は早稲田の学生だったが、落語通の同級生に「このメンバーは凄いから、絶対に見た方がいい!」と力説されて、一緒に見に行ったのだ。その日の演目は、以下の通りである。

立川談志の師匠、柳家小さんがいる。しかも「人間国宝」が二人もいる。後からやっと、この面子の凄さが分かったのだが、当時の私は、柳家小さんしか知らなかった。それも小さんの落語を聴いていたわけではなく、永谷園の味噌汁のCMで有名だったからだ。

何故、この年の「わせだ寄席」に、こんなに豪華なメンバーが揃ったのかというと、当時早稲田大学で教鞭をとっていた、近世文学の研究家で、落語研究もしていた興津要教授が、ちょうど退職する年であり、その記念公演として行われたからだ。演目にある座談会では、興津先生は柳家小さんと共に活動していた「三日月党」のエピソード等をざっくばらんに話されていて、興津先生が昔から柳家小さんや三遊亭圓歌と懇意だったことが伺えた。

また、これも後から知ったことだが、興津要先生の著書「古典落語」は、シリーズ6冊合わせて、235万部の異例のベストセラーだったことだ。

古典落語のガイドブック的な本だが、それが200万部以上売れたことは、単純に凄い話である。どうしてこれだけ売れたのか、その要因や時代背景までは分からないが、この前例を鑑みれば、同じく落語のガイドブックといってよい「令和版 現代落語論」もベストセラー、ロングセラーになる可能性があるのかもしれない。

私が今思うのは、落語というジャンルが今後も生き延びていくためには、興津先生のアダプテーションが必要ではないかということだ。そして、興津要アダプテーションとして、立川談笑師匠は適役である。

いつの日にか、母校の早稲田大学で「令和版 現代落語論」を教科書に、古典落語と新作落語について、特別講義をしていただく日が来ないだろうか。そんな妄想をしつつ、このnoteは一旦筆を置き、再び談笑師匠の高座の動画を拝見することにしたい。

よろしければサポートをお願いします!