【17冊目】ビジョナリー・カンパニー2 ジム・コリンズ

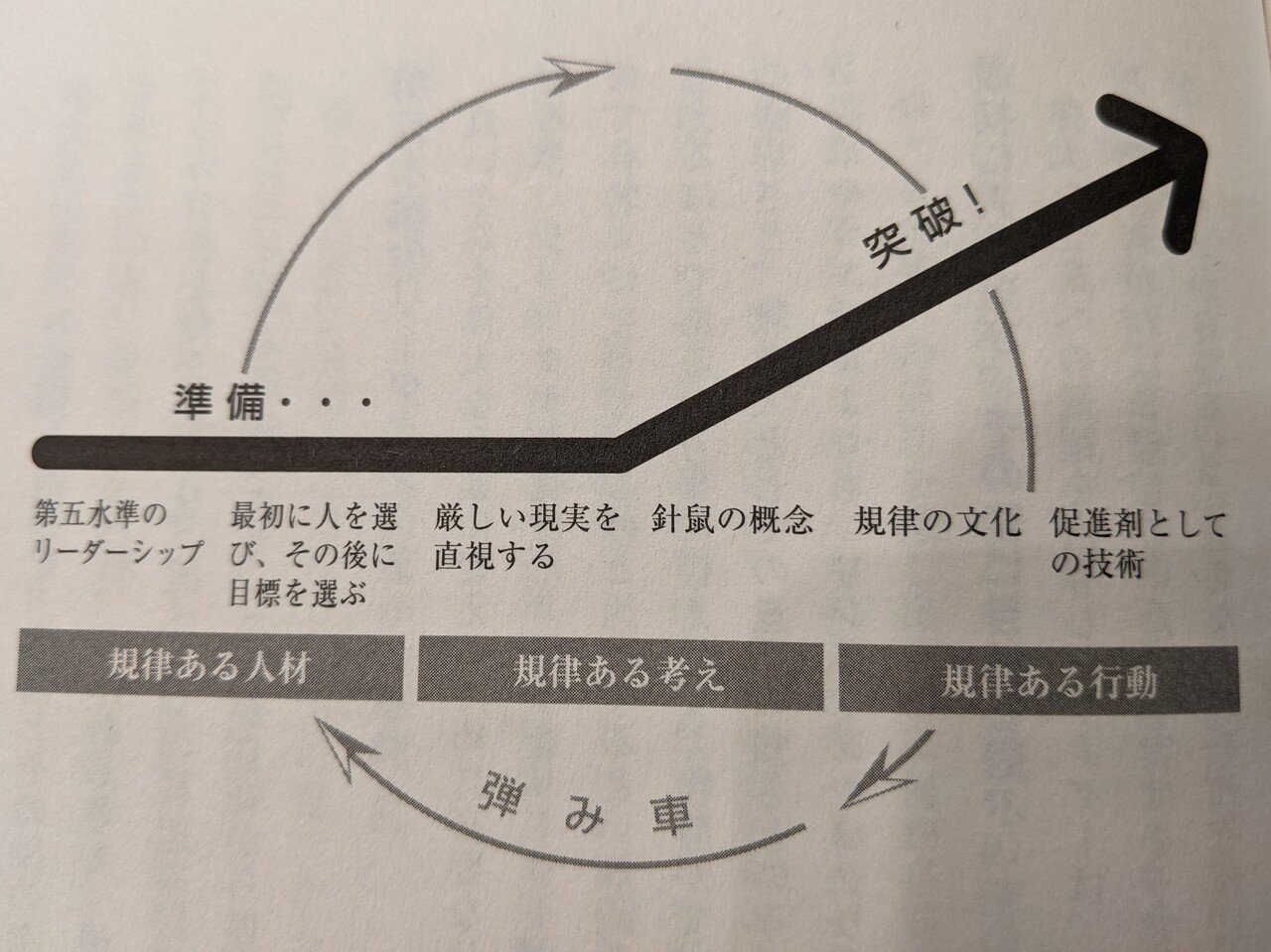

偉大な企業の共通点:①から⑥が弾み車となり回転

① 第5水準のリーダーシップ

② 最初に人を選びその後に目標を選ぶ

③ 厳しい現実を直視する(だが、勝利への確信を失わない)

④ 針鼠の概念(3つの円のなかの単純さ)

⑤ 規律の文化

⑥ 促進剤としての技術

1 第5水準リーダーシップ

2面性:職業人としての意識の強さ/個人としての謙虚さ

成功したとき:自分以外の要因を探す

失敗したとき:自分の責任と考える

2 最初に人を選びその後に目標を選ぶ

まずはじめに適切な人をバスに乗せ、不適格な人をバスから降ろし、その後にどこに行くかを決めること、 第二の要点として、偉大な企業への飛躍には、人事の決定に極端なまでの厳格さが必要とされる。

適切な人材を集めることだけではない。「だれを選ぶか」をまず決めて、 その後に「何をすべきか」を決める。ビジョンも、戦略も、戦術も、組織構造も、 技術も、「だれを選ぶか」をまず決めて、その後に「何をすべきか」を決める。

「一人の天才を一千人で支える」のはダメ

人事の決定で厳格になるための実際的な方法

① 疑問があれば採用せず、人材を探しつづける(関連する点として、成長の最大のボトルネックは何よりも、適切な人びとを採用し維持する能力である)。

②人を入れ換える必要があることが分かれば、行動する(関連する点として、ま ず、坐っている席が悪いだけなのかを確認する)。

③「最高の人材は最高の機会の追求にあて、最大の問題の解決にはあてない(関連する点として、問題の部門を売却する決定をくだしたとき、優秀の人たちを一緒に売り渡してはいけない)。だれを選ぶか」を決めた後に考える。

3 厳しい現実を直視する(だが、勝利への確信を失わない)

偉大な企業への第一歩として自分がおかれている現状の中で最も厳しい現実を直視し、真摯に懸命に取り組む。

ストックデールの逆説

どれほどの困難にぶつかっても、最後にはかならず勝つという確信を失ってはならない。そして同時にそれがどんなものであれ、自分がおかれている現実のなかでもっとも厳しい事実を直視 しなければならない

★ 答えではなく質問によって指導する。

答えが出せるほどには現実が理解できないことを謙虚に受け止め、最善の知識が得られるように質問していく。

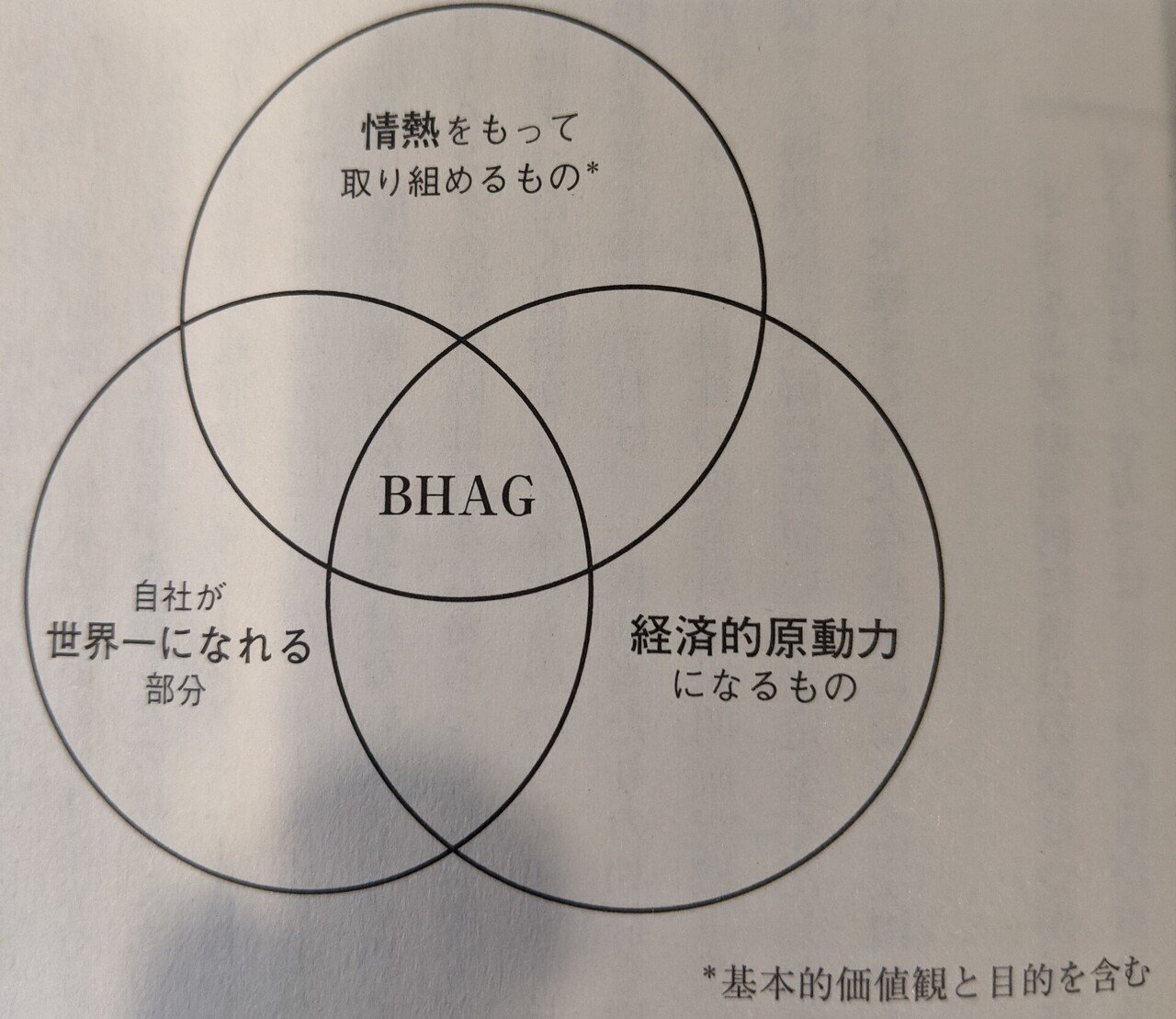

4 針鼠の概念

3つの円が重なる部分(最高になれる部分はどこか)を深く理解し、単純明快な概念を確立する必要がある。

ウェルズ・ファーゴのインタビュー

「そんなに複雑なことはしていない。事業の現実を直視して、とこにも負けない事業にできると分かっている少数の部分に全力を集中した。自負心を満足させることはできても、最高にはなれない分野には、注意を分散させないようにした」

5 規律の文化

・偉大な業績を維持するカギは、みずから規律を守り、規律ある行動をとり、三つの円が重なる部分を熱狂的ともいえるほど重視する人たちが集まる企業文化を作り上げることにある。

・官僚制度は規律の欠如と無能力という問題を補うためのものであり、この問題は不適切な人をバスに乗せていることに起因している。適切な人をバスに乗せ、不適切な人 をバスから降ろせば、組織を窒息させる官僚制度は不要になる。 規律の文化には二面性がある。一方では一貫性のあるシステムを守る人たちが必要だ。しかし他方では、このシステムの枠組みのなかで、自由と責任を与える。 規律の文化は行動の面にかぎられるものではない。規律ある考えができ、つぎに規律ある行動をとる規律ある人材が必要である。 飛躍した企業は、外部からみれば退屈だとか月並みだとか思えるかもしれない。しかし内部をくわしくみていくと、極端なほど勤勉で、おどろくほど徹底して仕事に取り 組む人たちが大勢いる(コッテージ・チーズを洗う人たちだ)。

7 促進剤としての技術

飛躍した企業は技術の流行に乗るのを避けているが、慎重に選んだ分野の技術の利用で先駆者になっている。 どの技術分野に関しても決定的な問いは、その技術が自社の針鼠の概念に直接に適合しているのかである。

技術は適切に利用すれば業績の勢いの促進剤になるが、勢いを作りだすわけではない。

偉大な業績に飛躍した企業が、先駆的な技術の利用によって転換をはじめたケースはない。しかし、三つの円を理解するようになり、業績が飛躍するようになった後に、 どの企業も技術の利用で先駆者になっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?