変化に対応できる組織モデル ホラクラシー型組織における採用

こんにちは!田儀です。

2021年は多くの企業/人に変化があった年なのではと思いますが、皆さんはいかがでしたでしょうか?

今回は、変化に対応できる組織モデルとしてあげられる「ホラクラシー」。ホラクラシー型組織において、採用はどのように進めればいいのか?についてまとめてみました。

💡 ホラクラシーとは

社内に役職や階級のないフラットな組織形態のこと。 大きな特徴は、意思決定権が組織内で分散される。 それに伴って、責任の所在もそれぞれの部署やチーム、もしくは社員個人に分散される。 それぞれがより大きな裁量をもち、自主的に仕事に取り組めるようになることが期待できる。

💡 ホラクラシー型組織

ホラクラシーを取り入れた組織のこと。

1. ホラクラシーが注目された背景

消費者ニーズの移り変わりの早さとPOSデータをはじめ、さまざまな領域でデータによる分析が行われ、分析結果により商品やサービスの移り変わりも非常に早くなっています。

直近ではVUCA時代とも呼ばれ、コロナによる生活/働き方にも大きな変化が起こりました。

💡 VUCAとは?

Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字を取った造語で、社会やビジネスにとって、未来の予測が難しくなる状況のこと

・出社前提の働き方から、テレワークの急速な普及

・メンバーシップ型から、ジョブ型への移行

などが起こり、一部の企業では本社を地方に移転するなどの動きもあったほどです。生活/働き方の変化に合わせ、消費者ニーズ、つまり市場にも変化が起き、ピボットを行う企業も多くありました。

市場の変化にあわせた、企業の「変化への対応力」の重要性が高まった時代と言えるかもしれません。

2. ”売上”の最大化 → ”変化への対応速度”の最大化

「変化への対応力」を高める手法として、従来の「ピラミッド型組織」の対になる「ホラクラシー型組織」に注目が集まっています。

従来のビジネスサイクルスピード(プロダクト・ライフサイクルという表現もありますが)であれば、

・業界に精通した能力の高いトップがいる

(トップは業界の未来予測も可能なレベル)

・意思決定をトップダウンで行う

・トップが決定した動きを組織全体で行う

とした方が効率的に売上をあげることができていました。

ですが、現在はVUCA時代。

未来予測が難しく、変化に対応する力を付けなければいけなくなりました。

その結果、注目されているのが「ホラクラシー」です。

3. ”ピラミッド型”と ”ホラクラシー型”の違い

3-1. 役割/役職、人/仕事の考え方

「ピラミッド型組織」「ホラクラシー型組織」の

”役割 / 役職” と ”人 / 仕事” についての違いは以下です。

上の2つをまとめると…

となります。

起点が仕事/役職なのか、人かの違いがあります。

ホラクラシー型組織の運用では、ロール(=役割担当)がしっかりとワークするかが成否の肝になります。

💡 ロールとは

「権限と責任を有するロール」が担当範囲に応じて、変化を感知して行動する。ロール担当者は仕事についての権限があるため、経営者や管理者の承認やコンセンサスを得る義務はなくなる。

(例)👇の図

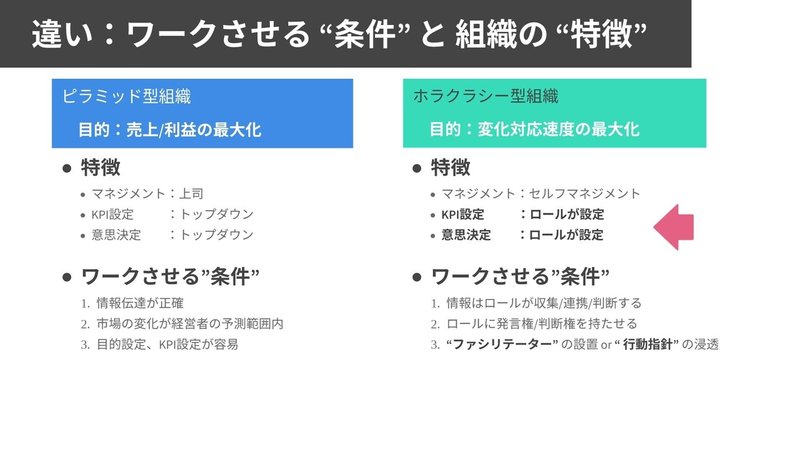

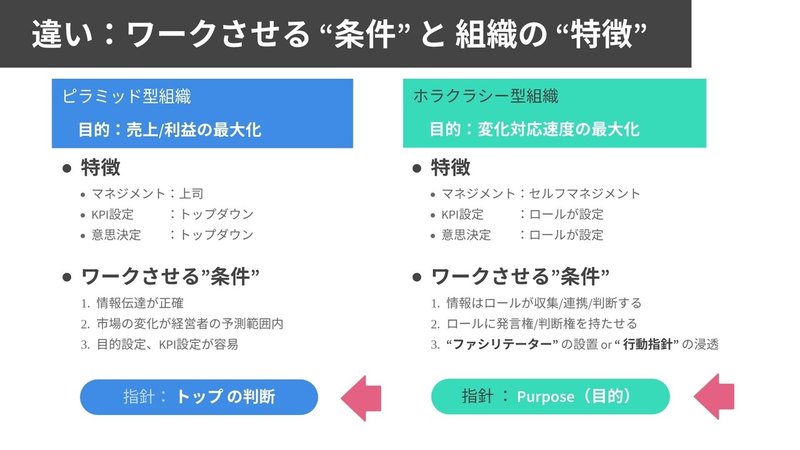

3-2. ワークさせる”条件” と 組織の ”特徴”

では、ピラミッド型組織、ホラクラシー型組織を取り入れる上での「必要条件」と「組織運営視点での特徴」の違いになります。ポイントを記載すると以下です。

ロールがKPI設定を行い、意思決定をするとなった場合、「行動指針や判断が個々人によって異なるため、組織運営がままならないのでは?」と思われるかもしれません。

※👇 赤い矢印の部分

ですが、組織の”特徴”として『指針の違い』があり、その指針の違いがあるからロール(役割の担当者)がKPI設定や意思決定を行うことができます。

ピラミッド型組織 :”トップの判断”が指針

ホラクラシー型組織:”Purpose” が指針

💡Purposeとは?

目的や存在意義のこと。実際のホラクラシー型組織運営においては、MissionやVisionに置き換えて運用されることもある。

では、「ピラミッド型組織」と「ホラクラシー型組織」のワークする条件/組織の特徴の違いをまとめると、以下になります。

3-3. 事例紹介・副次的効果

では、ホラクラシー型組織運営の事例として、過去在籍していた企業で実施していた事例を1つご紹介します。

通常業務とは別に、会社として重要な役割をメンバーに任せています。自社採用や企業ブランディング、支援クオリティレベルの向上などです。

おそらくピラミッド型組織の場合、「重要な役割=役職者が行う」となっているかと思いますが、入社半年のメンバーが会社として重要な役割を任せられるケースが複数あります。

入社半年以内、入社1年以内などのいわゆる年次に関係なく役割を渡すことによって、新しいメンバーが会社の”Purpose(目的)”を意識した言動が生まれています。

実際に、「〇〇としては、このクオリティはNG。もっと〜〜をするべきだと思うから、改善に動きます」「Mission、Vision達成のためには、今〇〇をすべきだと思う。だから試しにやってみます」などの発言は毎月、毎週のように聞こえてくるほどです。

変化への対応力向上のほかに、以下のような副次的効果が生まれているのです。

🌟 ホラクラシーによる副次的効果

・モチベーションの向上

・当事者意識の醸成

・各メンバーのクオリティ/レベルアップ

4. では、採用はどう変えればいいのか?

ここまでは、組織運営の方法としてホラクラシー型組織の話をしましたが、ホラクラシー型組織においては採用活動も最適化する必要があります。

理由をすごーく簡単に説明すると、

「 ”組織運営” と ”採用活動” は一つの線で繋がっている」

からです。

それでは、ホラクラシー型組織で最低限やるべき採用方法をご紹介して今回は終わろうと思います。

※ここで言う”採用方法”は👇の色が濃い領域の事

最低限、以下の2つを押さえて頂ければと思います。

🌟 ホラクラシー型組織で最低限やるべき採用方法

1. Purpose共感を軸とした採用

2. リファラル採用、タレントプール採用

4-1. 最低限やるべき採用方法

最低限やること その1:Purposeを軸とした採用

ホラクラシー型組織では、Purposeは指針となります。つまり、Purposeに共感/理解をしてくれる人を採用すべきです。purposeを軸とした採用を行う際には、以下の4STEPを実施できているかをチェックしてください。

1. 自社の”目的”を明確にする

2. その”目的”を達成するために今の”事業”がある

3. その”事業”を成功させるために今の”業務”がある

4. その”業務”を行ってもらえる、”貴方”へ連絡している

という順で、求職者が『納得できる』アプローチできているのかをチェックしてください。具体的には求人内容、採用ピッチ資料、面談/面接内容などです。

最低限やるべきことその2:リファラル採用/タレントプール採用

なぜこの2つか?というと、理由は単純です。

4-2. (番外編)社員全員がPurposeを説明できる状態にする

ホラクラシー型組織の場合、ワークさせる条件にPurpose(目的)が浸透している状態であるとしていました。理由は、Purpose(目的)が浸透しているからロール(役割担当)の判断軸を統一できるためです。

よくある事例で、人事や経営者しかPurposeやMission/Visionの話を魅力的に話せないというケースがあります。ですが、ホラクラシー型組織の場合は社員全員がPurposeやMission/Visionの話をできる状態を目指していただければと思います。

以上が、ホラクラシーを導入しているホラクラシー型組織で、最低限行わないといけない採用方法です。

「 ”組織運営” と ”採用活動” は一つの線で繋がっている」という考え方についてですが、”Recruiting Ops”という考え方です。

💡 Recruiting Opsとは?

「採用活動」と「人事組織系」をアーリーフェーズから並行して実施する、という概念

- Recruiting:採用活動

- Ops :人事組織系の活動

5. 最後に

いかがでしたか?

こんな情報を毎月発信していますので、気軽にフォロー/ご質問ください!

採用領域、人事/組織領域の御支援を行なっております。ご興味をお持ちの方はお気軽にご連絡をいただければうれしく思います。採用状況を鑑みて、無料でカウンセリング・商談も実施しておりますので、よろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?