オープンデータを集計してみる part5 東京の地価の考察 ~住宅地編~

はじめに

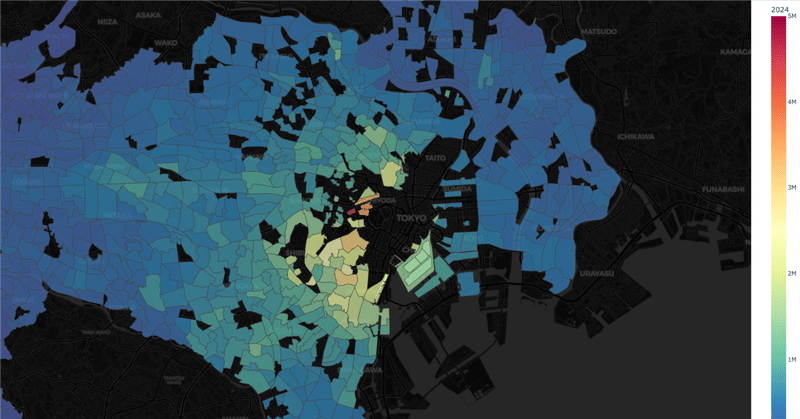

だいぶ間が空いてしましましたが、街毎に集計した公示地価データの考察を実施していきます。今回は、住宅地についての考察になります。差し当たり、住宅地の地価の感覚を掴むために、1983年から2024年までの推移を動画にしました。よければ確認してみてください。

単価500万円で最大とし、コロプレスマップで表現しています。

※500万円以上は500万円に丸めています。

基本的な集計

まずは2024年の住宅地の公示地価について確認していきます。東京都全体での基本統計量は以下の通りです。

東京全域の集計

カウント:1697地点

最小値:5,400 円 / ㎡(新島村 若郷)

最小値:5,350,000 円 / ㎡ (港区 赤坂1丁目)

平均値:476,071 円 / ㎡

中央値:364,000 円 / ㎡(板橋区 若木3丁目・葛飾区 立石5丁目・狛江市 東野川1丁目)

標準偏差:461107.8 円 / ㎡

最小値と最大値の差を確認すると凄いことになってますね。東京はかなり広く集計に島が混じってしまうとこういうことになります。ですので東京23区に限定して基本統計量を再度確認してみることにします。

東京23区の集計

カウント:897地点

最小値:198,000 円 / ㎡(葛飾区 西水元2丁目)

最小値:5,350,000 円 / ㎡ (港区 赤坂1丁目)

平均値:710,291 円 / ㎡

中央値:557,000 円 / ㎡(杉並区 清水3丁目・荒川区 西尾久7丁目)

標準偏差:532384.2 円 / ㎡

個人的には商業地としてのイメージが強い赤坂が一番高い結果でした。にしても23区は高いですね。安くても198000円です。仮に土地の面積を65.9㎡とし、建物の値段をざっと3000万円と見積もると新築戸建を東京23区に持とうとすると土地と建物だけで4300万円程度はかかります。ここに加えて税金など諸経費がかかることを考えると東京23区に家を持つの大変ですね、、

ちなみに平均値でこの計算をすると7500万円を超えてきます。平均所得以上の夫婦が2馬力でローンを組めるかどうかというラインですので、信じられないハードルですね。

街単位での集計と推移

今回の本題の街での集計について考察していきます。とりあえず、2024年の上位20と下位20の街の地価の推移を可視化しました。公示地価を街ごとに集計しているため、対象期間全てで値が得られる訳ではないというところをご留意ください。

上位の街と下位の街の推移の共通点

まず2つのグラフの共通点から見ていきます。バブル期にピークを迎え、その後急降下、2005年頃から上昇に転じ、2008年をピークに再び下落、その後は緩やかに上昇という流れは共通です。どこかの街の地価が急上昇して、上位20に入ってきたり、急下落して下位20に入ったりということもないので、ある程度ちかの推移の傾向は似ているのでしょう。

地価の下落イベントに注目するとバブル崩壊とリーマンショックの2つです。両者の特徴としては、その程度に差はありますが、急激な高騰後に、下落しています。高騰の要因はそれぞれ「金利の低下による不動産への過剰投資」と「サブプライムローンによるアメリカの好景気の波及効果」ということです。バブルのきっかけもプラザ合意であることを考えると、アメリカに振り回された結果のようにも見えます。

また、ここ数年は、新型コロナの流行があったにもかかわらず、地価が緩やかに上昇しています。要因は低金利よるものと推察できます。最近、「金利が上がるのでは?」という声が聞こえるようになってきましたが、本当に上がった場合、どのように価格が変わるか凄く気になるところです。

上位の街と下位の街の推移の相違点

次に差異を確認していきます。そういう集計をしているので当たり前ではありますが、地価がまるっきり違います。同じ東京特別区なのに、8〜20倍程度の違いがあります。また、地域にも偏りがあります。上位20は都心地域と一部城南エリア、下位20は城西エリア・城北エリア・城東エリアで綺麗に分かれています。街の「地ぐらい」というものが出ているように感じます。

推移についてみると、バブル崩壊以降の地価の下落の仕方が明らかに違います。上位20の街は1998年には下げ止まっているのに対して、下位20の街は2005年まで下がり続けています。物の値段は需給で決まると考えれば、土地の需要の差が出たように思います。とはいえ、1990年台は都心回帰が起こり始めた時期なので、2000年入って以降も下落が続いたのは不思議です。本来は街の個別性について調査する必要があるのでしょうが、今回はやりません。いつか違う機会にやることにします。

まとめ

今回の結論は以下の通りです。

地価は街にかかわらず、経済動向や金利の影響を受ける。

コロナは地価に対して影響を及ぼさなかった。

地価の上昇の傾向は街によらないが、地価の下落の傾向は街による。

「地ぐらい」でベースの価格はある程度決まっている

高級住宅地として聞くような街は、景気やその時の政策で地価の上下はあるものの、下げ止まるのもの早く、不景気であっても地価の変動がないことから、「住みたい」という需要があるということです。「地ぐらい」、要するに街のブランドのようなものが大きく影響しているのは間違いありません。特に住宅地は顕著だと思われます。

結局「南青山に住んでる」って皆言いたいんです。わかります。そして、現実的にはとても住めないので、現実と向き合い、収入と生活水準と相談しながらどんどん都心から離れていくんです。私自身も結婚や転職といったライフステージの変化とともに「世田谷」→「川崎」→「もっと都心から離れた会社近くの街」と順調に都心から離れて行っています。きっと憧れの街に住むより大事なことがあると信じて、記事を終わろうと思います。

今回もありがとうございました!次回は商業地について考察していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?