テート美術館展〜光〜

アート脱水症状を感じ、時間に追われながらもなんとかギリギリ、テート美術館に行くことが出来た。

たくさんの明るい光を浴び、感じたくて向かったが、私が想像する以外の光とも出会える展覧会だった。

これまでも大好きだった画家の作品との再会はもちろん、初めましての画家の作品と出会えたのも、嬉しい機会だった。

感動冷めぬ内に記録としても、残しておこうと思う。

ジョン・マーティン達との出会い

18世紀末〜19世紀前半頃、その頃主流だったという啓蒙主義者が大切にしていた「理性と秩序」に対抗するように、「自然、人間のつながり、感情」をテーマにした作品を残した芸術家達がいたという。

その代表の一人として、ジョゼフ・ライト・オブ・ダービー(とても長く、フルネームで覚えられる日は来るのか……)とジョン・マーティンがいた。

2人の作品を見るのは恐らく初めてだが、とにかく壮大で圧倒された!

ジョゼフはとても長い名前だが、これから美術展に行ってまた再会できるためにも、名前を覚えておきたいと思う。

激しく燃えている火山と静かな海が、対象的だ。この静かな海もやがて炎と闇に包まれて行くと思うと、静かな美しさが逆に不気味に思える。

遠くからでも、その壮大な絵は私達を圧倒させる。

そして同時に、恐ろしさを感じる。

雷、荒れ狂う海、赤く燃え上がる煙と雲の中、逃げ惑う人々。

光が恐ろしさとして、ここでは効果的に使われている。

地震がまさにそうであるように、自然には、どれだけ人間や科学が発達しても叶うことが出来ないことを、知らされているようだ。

「私達は、与えられた運命を生きるしかないの?」

と、この絵の前でしばらく立ち尽くしてしまう。

跡地が残っているものの、それは完全に「跡」となっていたボンペイの町も、思い出した。

自然の恐ろしさに魅了されながらも考えさせられたからこそ、自然の美しさを語ってくれるこの作品には慰められた。夜だからこそ、月、灯台、反射している波が、より美しさを放っているようだった。光は“静“にも素晴らしい魅力を秘めていることを、思い出させてくれる。

同じ自然を描いているものでも、こちらは聖書の『ノアの洪水』をモチーフにしているのだとか。

ノアの洪水をテーマに描かれているものは、迫力満点もものが多いイメージだが、このモーアの作品は激しさの中にも奇妙な静けさと幻想を感じた。

そういう意味では光はここで、『トスカーナの海岸〜』と静けさと同じ種を放っているのだろう。

一番の目的:ターナーとの再会

この美術館に訪れた方の半数は、ターナー目的でこの展覧館に来ているのかも?と思うほど、その作品の前には人だかりが出来ていた。

私にとってもターナーは人生のターニングポイントにおいても重要な画家だったし、特別な画家の一人だ。

嬉しくもたくさんの作品が展示されていたが、特に目に留まったのがこの2作だった。

連作『海』へと繋がった作品。湖ながらでの穏やかな水面が、心を癒してくれる。夕日が空を照らし水面を反射している様子が、ターナーの柔らかなタッチでますます魅力的に映り、まるで湖と空は一体化しているかのようだ。情熱的なサンセットの赤は左側に集中しているのも、時の移ろいを感じさせる。

まばゆい光に、見ている私達は吸い込まれそうになる。その光は、カモメや水にも強烈なインパクトを与えていた。カモメを指揮しているかのような女性が、これまた光の象徴かのように、美しくも強く描かれている。

ターナーは

「色彩は全て。光と闇の組み合わせである」

と言ったという。

それを聞いて、スペイン・バルセロナでステンドグラスを見た時の気持ちがよみがえって来た。

内部が暗い分も、外の強烈な光で輝くステンドグラスにより味が出ていた。

『湖〜』の作品は、まさにそれを描いたものだと分かる。

『陽光の中〜』では圧倒されている下側の人々が、闇から救い出されるイメージなのかもしれない。

後世に多大な影響を与えた、ラファエル前派兄弟団

ミレイをはじめ、スコットランド展でも美しい絵が印象に残っているのでそれぞれの名前派それとなく知っていたものの、ミレイ、ハント、ロセッティが「ラファエル前派兄弟団」を作り、印象派の画家達に影響を与えていたのは知らなかった。

このラファエル前派兄弟団は、19世紀のイギリスの劇的な変化に反発し、15世紀のイタリア美術を取り入れた作品を残したということ。

優美だったり、宗教が絡んだ絵が多く、その部屋は独特の雰囲気を生んでいた。

またもや、画家の名前が長い……!

ジョーンズ氏の名前のことはさておき、キューピッドが闇と孤独にさまよう巡礼者を助け出す様は、私達に勇気と希望を与えてくれる。

丸まった背中、定まっていない視線はまるで、スマートフォンや電子機器に侵されている私達現代人じゃないかと思うのは、私だけだろうか。

対してキューピッドには自由と解放の象徴だという羽根が生えており、その羽根の周りを、たくさんの鳥が嬉しそうに飛び交っている。まさにキューピッドを取り巻く世界全てが、光そのものとして描かれている。

今の世は戦争と物価高や自然災害など、残念ながら巡礼者がさまよっていたイバラの世界のようだ。

でも私達だってその世界の中にいても、巡礼者になるかキューピッドになるかは、選ぶことができると思う。

たくさんの鳥達が喜び交ってくれるような、そんな仕事、そんな生活を、日々大切にして行きたいと思わせてくれる。

印象派画家の色彩豊かな“光“に照らされて

次の部屋は、大好きな印象派の画家達が勢揃いで、ここで相当な時間を使った。

ターナーの影響をモネ達は受けたことは知っていたが、ラファエル前兄弟団からの影響はどこなのか、人生を生きていく上でもっと知っていきたい。

久しぶりにホイッスラーの作品を見れた喜びは、大きかった!

私は、彼が描いたヴェニスの『ノクターン』が大好きだ。

静けさの中に色々な感情を感じられるし、色々想像できる。

実際に関わる人はスペイン人やイタリア人のように分かりやすい人が一番楽しく好きだが、映画や絵画作品と向かい合う時、色々な想像ができるホイッスラーのような絵は、なんとも楽しい。

この「パルパライソ」とは、チリの海辺の町だという。まだ行ったことのない国・チリにいきたい気持ちが、沸々と湧き上がってくる。

全体的に横へと流れるタッチはとても穏やかで、海に浮かんでいる船達も、その日の仕事を終えているようだ。

光は、この作品でとても遠慮がちに使われている。純粋な明るさではない明るさが、その先に何が来るのかを考えさせる。「これこそ、“光“!」と私達を照らしてくれるジョン・ブレットの名作の隣に敢えて並べられたのは、ホイッスラーの純粋だけでない光を、より観覧者に感じて欲しかったのだろうか。

対比的なこの二作を続けて見ることで、この作品が神秘の明るさに包まれていることに気づける。決して明るい訳でもなく、決してドラマティックな訳でもないのに、なぜか魅せられる作品だった。

常に人だかりが出来る、人気作品だった。

それもそのはず、この作品からは純粋な“光“が絵全体に広がっている。

天文学者でもあるらしいブレットの光の描き方は不自然なほどに完璧で、

「この作品を見て光を吸収出来ない人なんていないのでは?」

と思うほど、とにかく実際に希望をもらえる明るさだ。

優しい雲も、脇役として良い役割を果たしているし、海のグラデーションもあまりにも完璧な配置だ。

フランスからイギリスに船で渡った時の記憶を思い出した。

そういえばあの日も、まばゆいほどの光が差し込む快晴だった。

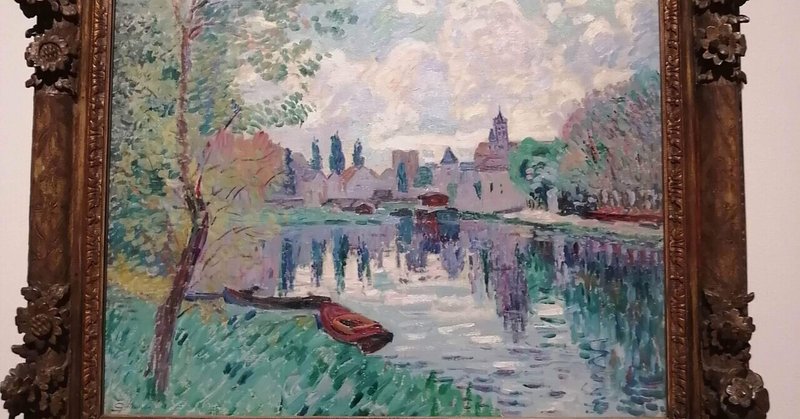

光がどこかに差し込んでいるというよりは、全体的に照らされた淡い光が絵全体を明るくしている。

繊細で細やかなタッチが私達の目を惹く。

とりわけ彼の描く木は、とても美しいと思う。

ヨーロッパの川沿い、こんな光景が私達を楽しませてくれることも思い出した。

フランスが、ヨーロッパが、とても恋しくなる……。

柔らかな作品が多いモネだけれど、この作品は決然として、はっきりとした明るさを感じた。

ポプラの木は天まで突き抜けて行きそうな高さを誇り、とても広く高く取られた空間は、開放感を生み出している。

モネの自信作みたいだが、自信が全体的な明るさや雄大な空間にも見て取れる。

モレ=シュル=ロワンは、パリ近郊のイル・ド・フランスに位置し、「フランスの最も美しい寄り道」三選にも選ばれているとか!

モネゆかりのシヴェルニーに行くのに必死で、モレ=シュル=ロワンに寄れなかったことは、今でも後悔の一つかもしれない。

この「寄り道」の地はシスレーゆかりの地として有名だけれど、このフランス印象派ギヨマンも、この町の美しさを独特の光と色彩で表現している。

シスレーが描くと淡いこの町がギヨマンの手にかかると生き生きした町に映るから面白い。

ギヨマンのこの絵で、次回パリに行けたらこの町を訪れたい気持ちが増した。

午後のひと時、草むらに寝転がりうたた寝していたら、人々や船が行き交う音、教会の鐘の音が遠くから聴こえて来る。

to doとも何とも無縁で、そこにあるものとだけ関わる自由な時間を、とことん楽しむ。

そんな理想を掻き立たせてくれる絵だった。

急ぎ足で回っても目を奪われた作品たち

ここまでじっくり周りすぎて、次の予定が目前に迫っていた。

残りの作品を急ピッチで見ないといけないハメになったが、そんな中でも思わず目に留まったものを、写真と共に残しておきたい。

このように床に、そして自分達の顔にも陽光が当たり、互いに魅了されたのを思い出す一作だった。これは朝ではなく、夕方の陽だと思う。

こんなアパルトマンに、また住みたいと思った。

「うん、キュビズム作品?』と目が留まり、題名を見ると、スウィングとある!

WCS(ウエスト・コースト・スウィング)をやって4ヶ月、まだこの絵のような多彩なリズム感や魅力を感じながら踊る所までは程通い。

フェスティバルがある4月に向けて、この絵のような魅力を表現できるようになるのかー自分自身に乞うご期待である!

色々な人生経験を経ても未だ、この画家は恐らく一生、私に胸を締め付ける想いを与え続けるのだろう。

苦しいが、まあ良い。

こういう胸を締め付けるような想いが根絶しないからこそ、人生は深みを増し、踊りや文章にも影響が出てくるだろう。

今回のこの絵も、光より痛みを伴った。

分厚い絵の具の層の間から見えるものは、敢えてぼやかされている。

そこからそれぞれが見えるものは、どんなものだろう。

ぼやけているようにも、早送りされているようにも見える、その分厚い絵の具から覗きこむような光に、普段は封印している過去を重ねた。

他にも、色々な種類の光が

急ピッチで進む観客の目も楽しませてくれた。

光〜自分なりのまとめ〜

光の表現は、聖書で描かれていた美しくも恐ろしい存在からスタートし、そこにラファエル前兄弟団や印象派の画家達がより意味や色彩をもたらし、そして現代画家達がアートとして更に発展した表現を試みて来た。

明るい光だけではなく、夜に反射する神秘的な光、黄昏時の純粋ではない明るさを帯びた光、痛みから見える光など、こうやって光にフォーカスして光とじっくり関わることで、分かっていたようで忘れていたような感情にも向き合えた。

昔も今も、光なしでは私達は生きていけない。

光があるからこそ朝が与えられ、希望が与えられ、そして笑顔も与えられるのだ。

毎日なんとなく、当たり前にもらい感じていた光を、もっと喜び、意識して感じて行きたいと思った。

ニーチェの『もっと喜ぼう』に倣って、『もっと(光自体を、光の種類を)感じよう』と思う。

それに、光を少しでも表現できるように頑張りたいものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?