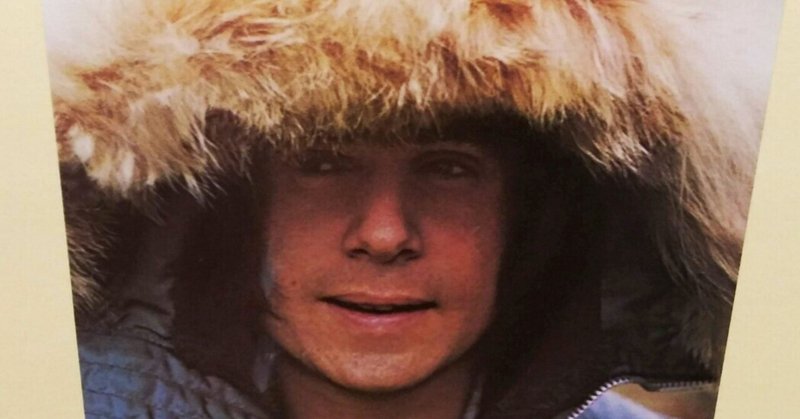

Paul Simon "Paul Simon"

1970年の "Bridge Over Troubled Water" 「明日に架ける橋」の大ヒットを残しながら S&G を解消し、ポール・サイモンとアート・ガーファンクルはそれぞれの道を歩むことになった。ポール・サイモンは2年後の1972年に、自身の名を冠したソロ・アルバムをリリースした。

当時のS&Gのファンの人がどのような期待をもってポール・サイモンのソロ・アルバムを手にしたのか、聴いてからどのような感想をもったのか、そのへんのところは私にはよくわからない。それまでの S&Gの世界とはまったく違う世界観にがっかりしたのだろうか。それともそれまでのアルバムの中に見え隠れしていた流れの延長を見てワクワクしながら聴いただろうか。

10か月をかけて録音されたという、このアルバムは既存の音楽の枠にはまることなく、中南米の雰囲気がたっぷりだし、ジプシー・ジャズやブルース・ギターのアコースティックな響きもルーツっぽく、それでいて泥臭くなく、明るい雰囲気の中に不安な時代の雰囲気も強く感じさせる。

それでもアルバムとしてはアメリカではビルボードで4位、日本やイギリスでは1位になったというので、けっこうヒットしたと言えそうだ。

オープニングは、シングルカットされヒットした "Mother and Child Reunion" 「母と子の絆」だ。ちょっととぼけた歌詞が楽しく、明るい曲調で、長く親しまれるヒットとなった。

そのころ、スカに傾倒していたポール・サイモンは本場のミュージシャンとレコーディングをしたいということで、ジャマイカに飛んだという。ところが現地のミュージシャンは「俺たちはスカなんて演奏しない、レゲエを演奏したいんだ」ということで、レコーディングしたのがレゲエだったということである。それをアメリカに持ち帰り、後から歌詞をつけて完成させたということだ。

このような経緯は、2年前のS&Gの「明日にかける橋」に収録された「コンドルは飛んでいく」と同様、ポール・サイモンの民俗音楽に対する姿勢に対する非難のもととなっている。そのことについては別の機会に触れることにしよう。

ところで、"Mother and Child Reunion" という曲名は、ポールサイモンがある日訪れた中華料理の店のメニューが由来だということだ。私は親子丼ではないかと想像している。

No, I would not give you false hope

On this strange and mournful day

But the mother and child reunion

Is only a motion away

Oh, little darling of mine

I just can’t believe it’s so

Though it seems strange to say

I never been laid so low

In such a mysterious way

And the course of a lifetime runs

Over and over again

この不思議で悲しむべき日に

偽りの希望なんて言わないけれど

母と子の絆は手の届くところにあるもの

おお、我が子よ

そんなことは信じられないし

奇妙なことだけど

私はこんなに不思議な形になって

こんなに低く身を伏せたことはない

しかし、私達は生きて行く

繰りかえし繰り返し

和訳は筆者による

もちろん、親子丼になってしまった鶏肉(母親)が卵(子供)に語りかけているわけだ。だが、そのような具体的なシチュエーションから切り離されてもっと広く親から子へ続く生命の流れをイメージさせる詩になっていることが面白い。

似たテイストの軽い一曲は、 "Me and Julio Down By the Schoolyard" 「僕とフリオと校庭で」。ビルボードで22位が最高位だったというからモンスター・ヒットというわけではないけれども、ライブではオープニングで歌われる一曲で自身も愛着が格別な一曲だろうし、「ポール・サイモンといえばこの曲」とファンの間で最も広く愛されている曲ではないだろうか。

2012年に official のビデオクリップが出ているがオリジナルの40年後なのだから、ひと際愛着があることが伺える。最初に原曲にはない曲紹介ラップが挿入されて、本人も出演する校庭でのバスケットボール、縄跳び、野球、子供たちのコーラスも加わり、楽しいビデオだ。

アコースティックギターのストロークによる印象的なリフとバッキングが基調だが、クイーカというとぼけた音の南米のパーカッションも耳をひくし、ジャズ・フュージョン畑のミュージシャン、アイアート・モレイラ(pec) やデヴィッド・スピノザ(g) も迎え、むしろ、ラテン系のジャズのフレーバーがあることがこの曲の大きな魅力だろう。

この歌詞も、「僕」がどんなことをしでかしたかは明かされないし、News Week の表紙に出たほどの事件らしいけれども、そのわりに軽い感じだし、フリオやコロナの女王のロージーって誰なんだか、さっぱりだが、そんな細かいことはどうだっていい、誰がどう思ったって構わない、自由に妄想できる、あるいは妄想も必要がない。一緒に口ずさむだけで、なんともまぁ楽しい歌詞だ。

I'm on my way, don't know where I'm going

I'm on my way, taking my time but don't know where

Good-bye to Rosie, the Queen of Corona

See you me and Julio down by the schoolyard"

歌詞はポール・サイモンの楽曲の重要な要素だが、しかし、ダイレクトなメッセージには重きが置かれてはいない。自分の思いや世界観やメッセージを託した歌だから誰にも改変を認めない、とも言わないし、歌としてリリースされたからには公共のものだから個人の思いは関係ない、とも言わない。自分自身を含めて歌う人がそれぞれの思いを込めて、感慨を持って歌えばそれはそれで構わないし、歌詞についてなんとも思わなくても、それはそれでよい。間違って歌ったっていいんだよ、と彼は言うだろう。

2曲目の「ダンカンの歌」は「ボクサー」の焼き直しのような構成ではあるが、南米フォルクローレのロス・インカスをバックに従え、また別の雰囲気のいい曲に仕上がっている。実際、「ボクサー」と「ダンカンの歌」は後年のライブアルバムで、同じく南米フォルクローレのグループ・ウルバンバをバックに歌っていて、なるほどと思わせる。そのことは前に書いた。

さて、1970年代の中南米といえば、アメリカによる軍事介入や、軍事政権といった政情不安が思い起こされる。"Armistice Day" は曲のタイトルや一聴してポジティブな明るい感じだが、どこか暗い雰囲気がある。

On Armistice Day

The Philharmonic will play

But the songs that we sing will be sad

"Peace Like a River" などは、「川のように平和の雰囲気が街中に流れている」というポジティブな歌い出しではあるが、暗い不穏な空気が全体を覆っている。

ポール・サイモンがまったく異なるフィールドのミュージシャンと共演して驚かせるのは常であるし、 "Mother and Child Reunion" や "Duncan" もそうだが、このアルバムでは他にもある。

ボトルネックギターのステファン・グロスマンとの共演が "Paranoia Blues" ジプシー・ジャズのバイオリン、ステファン・グラッペリとの共演が "Hobo's Blues"、どちらもそれぞれの分野の巨匠であり、このアルバムでの話題作だ。特に後者はポール・サイモンはリズムギターのみ、どちらも楽しい曲に仕上がっている。ただ、その後のポール・サイモンの楽曲に直接つながっていないと思われる。

"Hobo's Blues" の前の曲は、"Papa Hobo"。 シンプルなギターのバックに長音のキーボードと素朴なホーンがアレンジされ、デトロイトを舞台に、衰退する街に住む人たちの生活が巧みな詩で描かれてる。

もっと個人的で内向的な歌は、"Everything Put Together Falls Apart," "Run That Body Down" だ。どちらも日常を歌ったような穏やかな歌ではあるが、"Everything .. " は独特の和声進行とアレンジがジャズっぽく、"Run That .. " はもう少しポップだ。丁寧に作りこまれていてその後のポール・サイモンの名曲の数々につながっていく。

そして、アルバムの最後を飾る "Congratulations" は、このアルバムに収められている全楽曲の要素が詰め込まれた佳曲だと思う。曖昧な色合いの和声進行、ユーモラスでシニカルで諦観したような部分のある歌詞、ギターのバッキングにエレピと控えめなリズムセクションを加え、控えめでジャジーなアレンジがいい雰囲気だ。

このアルバムからはヒット曲もあれば、意外な共演で話題の曲もあるし、隠れて目立たない一曲かもしれないが、このアルバムでの一番の名曲ではないかと思う。

ところで、このアルバムの曲の歌詞では "Ah-" とか "Oh-" が多いのが特徴だ。この後のポール・サイモンの曲でも見受けられるが、このアルバムではとくに目立つ。ポール・サイモンが歌を作る手法は、先にギターとメロディを作り歌詞を後からつけるスタイルが主なのではないかと思う。うまく詞が載らないところは、まずは、"Ah-" "Oh-"としておく。それが全体の中で自然に収まると思えば、そのまま残して仕上げるのだろう。

メッセージが先にあるわけではない。だからS&Gの一部の楽曲にあった社会的メッセージがはっきりとした歌はなく、その後も見られなくなり、フォークロックのファンだった人にはポール・サイモンの歌は響かなくなったに違いない。

しかし、曖昧で陰影に富んだ歌詞は深みを増して、"Me and Julio .. ."や "Mother and Child …" のようなコミカルな詞でも時にはシリアスに響き、それぞれの人が自分の心をそれぞれに投影できる、そんな詞となってきたと思う。そしてそんな詞は時代を超えて、新たな響きを持つようになったりする。

そういえば、"Peace Like a River" は 40年の歳月を超えてライブで披露されているのを聴くことができる。

伴奏はもとより間奏でのギターのソロの不安を掻き立てる和声が特徴的で、一度じっくり聴くと忘れることのできない名曲だと思う。

時を隔てても世界中で紛争が絶えず、欧米や日本に暮らす一見平和な私達の日常の中に流れる戦時の不安な雰囲気は当時と共通のものがある。声高に何かを糾弾するわけではないが、この歌を、こうしてまた演奏するのは、やはり時代の雰囲気が求めたものなのかもしれない。

サイモンとガーファンクルのファンの方の多く、そしてポール・サイモンのファンの中でも、ひょっとしたら、このアルバムを敬遠している人は多いかもしれない。

しかし、そんな方こそ、是非聴いてみてほしい。他のアルバムではあまり聴くことができないポール・サイモンの歌に流れる大事な一面にダイレクトに触れることができるだろう。

■追補

私の手元にあるLPはリリースもとがワーナーになっている。オリジナルはCBSなので、移籍後の再発版だと思う。オリジナルではジャケット全面だった写真が、内側に小さく収まっている。

ワーナーからのリリースとなっているので、One Trick Pony 以降の盤だ

ジャケットのデザインがオリジナルと異なる

裏面を見れば、

Produced by Paul Simon and Roy Halee

Engineering by Roy Halee

とある。ロイ・ハリーはS&Gのころから、そして、この後も長年、ポール・サイモンを支えた。

音楽を創るうえで良きパートナーに恵まれたことはポール・サイモンにとって幸せなことだっただろう。

ところで、このアルバムと同じ年、1972に、S&G の "Greatest Hits" がリリースされている。私は契約の関係だろうな、と穿った見方をしている。

しかし、このアルバムは S&G の魅力が100%つまったいいアルバムで、もし、S&Gのアルバムのおススメを教えてほしいと言われれば、ほぼ迷うことなく「まずはこれを聴け」とばかりにこのアルバムを挙げる。

"For Emily …," "the 59th Bridge Song," "Homeward Bound," "Kathy's Song" など、未発表だったライブ音源が要所に散りばめられて、1曲目の Mrs. Robinson からラストの "Cecilia"まで、曲順もライブのセットのように組み立てられている。初めて聴くような馴染みのない人も、コアなファンにも、広くそれぞれの楽しみ方ができるいいアルバムだと思う。

”Greatest Hits" だって手を抜かないのがポール・サイモンの流儀だ。

Paul Simon のソロアルバム "Paul Simon," S&Gとしての "Greatest Hits," 1972年の2枚のうち、どちらがおまけなのかは、まぁ想像に難くないが、今、こうして書いていて改めて思うのが、両方とも甲乙つけがたい魅力があるということだ。

■ 関連 note 記事

Paul Simon の記事は、3週間に一度程度の頻度でアルバムごとに思いのたけを綴っていく予定だ。おそらく多くの記事が軽く5000文字超、しかもそれでも語り足りない、そんな個人的な記事になるはずである。

◆前の記事

◆次の記事

Paul Simonの次のソロアルバム、"There Goes Rhymin' Simon" について書いてみよう。当初5月の中旬を予定していたが遅れている。6月の第2週までにはアップする予定だ。

◆2023年の最新作 "Seven Psalms"

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?