パット・メセニーとオーネット・コールマン:"Song X" Pat Metheny, Ornette Coleman

パット・メセニーの、1970年代から1980年代のライブアルバムが、つい最近に何枚かリリースされていた。

まずは、1974年のライブアルバムだ。

ベースがジャコ・パストリアス、ドラムスがわからないが、たぶん、ボブ・モーゼスではないだろうか。パット・メセニーのデビュー・アルバムはブライト・サイズ・ライフで1976年にリリースだが、このアルバムのトリオの演奏だと思う。6曲目が "Continuum" で、ジャコ・パストリアスの1976年のデビュー・アルバムに収録されていて、その後のジャコのライブでも繰り返し演奏される定番の名曲だ。

アルバム "Bright Size Life" はいい。

ジャコのフレットレスベースの柔らかくて暖かい音やソロも聴きどころ満載だし、シンプルなギターの音色も心地よく、このアルバムは愛聴盤だ。

パット・メセニーといえば、キーボートにライル・メイズを迎えたパット・メセニー・グループによる曲のほうがポピュラーかもしれない。グループは1977年に結成されてグループ名を冠したファーストアルバムが 1978年にリリース、"Phase Dance"など、初期のシンプルな音が楽しめる。

その後の、1979年の "American Garage" もいいし、 1982年の "Offramp" もいい。”American Garage" は、パット・メセニーとライル・メイズらしい繊細な構成で、13分弱の"The Epic" のほか、短い他の曲も、緩急がついたドラマティックな展開で、後のパット・メセニー・グループの方向性が出ているが、全体的にリズムもメロディもポップに聴きやすく作られていると思う。タイトル曲は、カウントダウンから始まる 8ビート、元気のよい曲だ

”Offramp"では、そのころに登場したギター・シンセ(*1)を使っていて、彼のトレードマークとも言える特徴のある管楽器のようにも聴こえる人工的な音色で、"Are You Going with Me?" という美しい曲が印象的だ。"James"も楽曲そのものも、テンポよく明るく美しいし、パットの柔らかめの音色のギターも、ライル・メイズの流れるようなピアノソロもいい。リリカルな "Au Lait"もいい。

しかし、このアルバムは聴けば聴くほど味わいがある不思議なアルバムだ。全体がよく構成されている。

冒頭、泣き叫ぶようなギターシンセと不安定な弦の音が時々からみ、包み込むようなシンセの中を速足の馬の蹄のような単調なバックのリズムが続く、そんな不安な感じの "Barcarole"に始まり、"Are You Going with Me?"とづづく、最後に"The Bat Pt2"何かを暗示するように静かな不思議な雰囲気で終わる。

それぞれの楽曲ごとに、初期あるいは後期のパット・メセニー・グループの要素がつまっていると思う。"Offramp" (高速道路の出口)というタイトル、ジャケットの "Turn Left" のサインのとおり、メセニー・グループの転機になったアルバムではないだろうか。

このころのライブアルバムは1983年リリース、名盤の誉高い "Travels" (Spotify Link)があって、何度聴いたことだろう、超おススメ晩だ。

"Travels"より少し前の1981年のライブアルバムも、今月、リリースされた。先に書いた"Phase Dance"、 "James"、 "American Garage"、 などが聴ける。そして、ライブで聴きづらいかもしれない "Offramp" も収録されている。

"Are You Going with Me?"はこのアルバムには収められてないが 1992年に、よみうりランドオープンシアターEASTで行われた "Live Under the Sky"の演奏がよかったので貼っておこう。

パット・メセニー・グループは、"Travels"の翌年にリリースされた1984年の"First Circle"以降、大編成になって楽曲も複雑になっていき、そのほうがどちらかというと私の好みなのだが、また今後に譲ることにしたい。

さて、パット・メセニーといえば、リリカルなメロディと流麗なソロ、幻想的な音とアンサンブル、後に取り入れる複雑なリズムやブラジル音楽なども心地よく聴きやすい、そういうイメージが主だと思うけれども、ときどき、あれ?と思うような曲がある。たとえば、"James"や "Are You Going with Me?" が好きでアルバム"Offramp"を購入しても 1曲目やタイトル曲の "Offramp" をスキップする人が案外多いかもしれない。

1989年のライブ "Montreal Jazz 1989(Live)" も今月リリースされていたので、こちらを聴いた。 1曲目の"Blues for Pat" は明るく軽快にスイングするリズムと流麗なソロでにっこりと聴けるし、3曲目の "The Bat" は内省的で静かな演奏にうっとりとする。ところが、5曲目と6曲目の "The Calling"は、一転、アヴァンギャルドな魅力にあふれている。最後の "Segment" はチャーリー・パーカーの曲、マイナーな曲調ではあるけれど、人がかわったように、軽快なリズムの上で流れるようにスタンダードなジャズを演奏している。

このライブのトリオは、ベースが私が愛してやまないチャーリー・ヘイデン、ドラムスも私が好きなジャック・ディジョネットだが、見事な切り替えの演奏を見せている。チャーリー・ヘイデンのことは前に書いたことがある。

チャーリー・ヘイデンは、フリージャズの始祖のオーネット・コールマンのカルテットのベーシストだった。

パット・メセニーがオーネットの大ファンだというのは有名で、実は上で触れたデビューアルバムの "Bright Size Life"でも、オーネットの曲 "Round Trip" が収録されている。他のアルバムでもオーネットの曲がひょろっと入っているのを見かけるし、そして、上にリンクした1981年のライブアルバムで MC で "Offramp"はオーネットに影響されて書いた曲だ、と言っているのが聴ける。パット・メセニーの音楽には、オーネット・コールマンが大きく影響を与えていると感じる。それは、自分(自分たち)の枠からの脱出を図り、自由な外の世界を求める一つの方向であるのだろう。

そのころ、1980年にはチャーリー・ヘイデンとジャック・ディジョネットを迎えて "80/81" (Spotify Link) 、1984年にはオーネット・カルテットのリズムセクション、チャーリー・ヘイデンとビリー・ヒギンズを迎えて "Rejoicing" (Spotify Link) というフルアルバムをリリースしているし、1985年にはついに御大オーネットと共演アルバムをリリースしている。

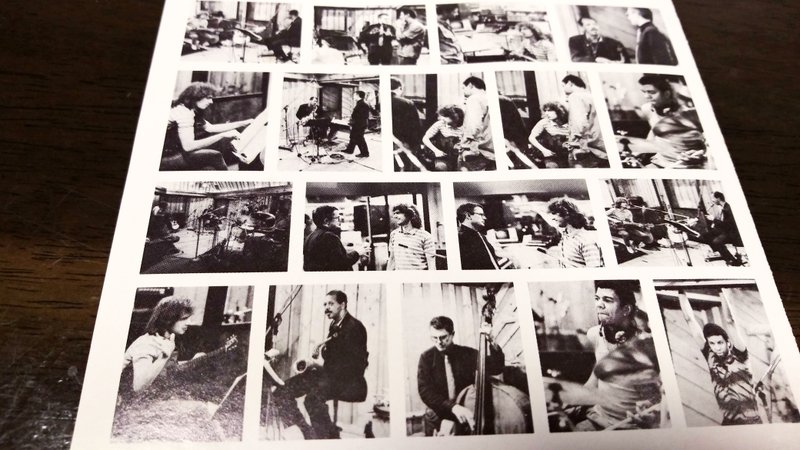

私が買ったCDは、このデジタル音源のジャケットと違ってマスキングテープなんか貼ってなかった。

けっこうヒットしたはずだが、知らない人も多そうな気もする。実はパット・メセニーの数あるアルバムの中で、これは私がひそかにイチオシするアルバムだ。

こちらが表ジャケ。

勢いがあって元気はつらつのタイトル曲 "Song X"、がらっと変わった感じでオーネットとパットのデュオで13曲目の "Song X Duo" (YouTube Link) も二人の自由な会話が聴けるようでいつ聴いてもいい。軽快な8曲目の"Mob Job" (YouTube Link) 、11曲目の "Kathelin Gray" (YouTube Link) 12曲目の "Trigonometry" (YouTube Link) 、14曲目 "Long Time No See" (YouTube Link) あたりもとても好きでよく聴いた。

バンドはオーネット(sax)、パット(g)、チャーリー・ヘイデン(b)、ジャック・ディジョネット(ds)、デナード・コールマン(perc)という編成で、"Montreal Jazz 1989(Live)" のトリオは、 "80/81" (Spotify Link) および、このアルバムの g, b, ds ということになる。

ところで、オリジナルは 7曲目の "Song X" から14曲目までの8曲だけが収録されていた。今、聴けるこのバージョンは、6曲追加されている。これらの6曲はオーネットのオリジナルの楽曲で私にはおなじみの曲ばかりで楽しく聴ける。

それほど尖がった感じのなく、ギターシンセの音も控えめな音作りだし、オーネットの明るく乾いたアルトサックスも歯切れよく、全編、軽めの仕上がりで楽しめるアルバムだと思う。こういう音のアルバムは他に聞いたことがない。

今回、実は、パット・メセニーのライブ・アルバム3枚をさっと紹介してうまくオーネット・コールマンにつないで、オーネットについてあれこれ書こうと思っていた。ところが、書き始めてからパット・メセニーの初期のアルバムをいろいろ聴きなおしているうちに、長くなってしまい、しかも、パット・メセニーについてさえ書きたいことの 20% も書けないまま、いつまでたっても書き終わらない、結果、とっちらかった感じの記事になってしまった。

この続き、オーネット・コールマンについては、また、別の機会に譲るとする。最後に一枚、オーネットの 1959年の "The Shape of Jazz to Come" を貼っておこう。是非、聴いていただきたい一枚だ。

■ 注記

(*1) ギター・シンセサイザー。たぶん、プロのミュージシャンの中で一番早くから大々的に使い始めたのはパット・メセニーではないだろうか(間違いかもしれない)。パット・メセニーのあのころのライブを見ると、ごっつい角型コネクタ2個とスイッチがたくさんついた試作品の感じが満載のギターを使っていたりして、音源は高価で重量級のシンクラビア(Wikipedia)を使っていたと聞いた覚えがある。MIDIギターというよりシンクラビアのコントローラなのかもしれない。

このビデオクリップは、"Live Under the Sky" での演奏で、とても好きな "Third Wind"、前半が、その試作品っぽい ローランドのGR ギターを弾いていて、5'20"あたりで、ギターを持ちかえる。2本目はコネクタ1本のもう少しスマートなモデルだが、たぶん、それぞれのギターに接続されているシンセサイザー音源が違うのだろう。これらのモデルは ギターに機能がすべて集約されていて重そうだ。その後、ピックアップを分離して小型の GK として、普通のギターに組み込めるようにして、シンセの主要機能をGRとして足元に置き、GKとケーブルでつないで演奏できるようにし、使い勝手・演奏性が飛躍的に向上した。

初期の製品は追随性やそのほかクセがあったと聞くけれども、追随性や機能が強化され、ギターモデリングも入ってどんどん進化している。

GRから演奏情報をMIDIに出力できるので他の音源を使うこともできるし、コンピュータにつなげば出力されたMIDIデータを使って処理して、いろいろなこともできる。友人が出来る人だったので、乗っからせてもらって、そんなことをして遊んでいた。私がギター・シンセを使ってステージで演奏している動画 "MAGICAL" も、次の記事に貼ってある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?