岩村忍「文明の十字路=中央アジアの歴史」・2

世界の歴史を知ろうと思ったときに、国の歴史を考えるのか、その地域の歴史を考えるのか、それとも民族や部族の歴史を考えるのか、これらをゴッチャにするとうまく整理できない、ということに今更気づかされた。さらに宗教や近年ではイデオロギーが絡むので気をつけなければならない。

そんなことを考えたのは、先月に読了した岩村忍の「文明の十字路=中央アジアの歴史」をパラパラと見直していたら第一章「先史時代の中央アジア」の冒頭に書かれている次の文章にぶつかったからだ。

歴史の立場からは、中央アジアという地域を精密に定義することは不可能であるし、また、そうすることは、むしろ歴史の本質に反することになる。なぜならば、歴史の対象は時間的に連続した人間の行動の記述であり、人間の行動の範囲はつねに拡大したり、縮小したりするものであるからだ。

岩村忍「文明の十字路=中央アジアの歴史」第一章

もともと、アフガニスタンの米軍撤退の混乱とタリバンの政権掌握について、アフガニスタンの歴史とその周辺についてもっと知ろうと、その文脈でこの本を購入したのだが、アフガニスタンという国についての記述は、一章を割り当てているものの、第一次アフガン戦争から第二次世界大戦までであり、そのほかは中央アジアの周辺の様々な勢力の辺境の被征服地としてところどころで触れられる程度だった。

そもそも中央アジアという国があるわけでもないし、カザフスタン(*1)、ウズベキスタン、といった国々もソ連の中で国として成立してきた。国境を持ち主権があって国民がある「国家」(*2)として成り立ったのは19世紀や20世紀になってからだ。だから、歴史を紐解くと、中央アジアとくに東トルキスタンと西トルキスタンという地域を舞台とし、遊牧民を中心としたさまざまな民族の興亡史ということになる。本書を読むと、ペルシャやトルコ系、そしてモンゴルの遊牧民や都市国家、ギリシャ人、イスラーム王朝、それぞれが目まぐるしく侵入してきては、征服したり征服されたり、その度に都市が破壊されたり復興したり新しく建設されたり、ということの連続だ。

そんなわけで、現在の中央アジアの国々のそれぞれの問題や関係、世界との関わり合い、そして、ことに日本との関係ということになると、本書の大きな部分を占めるチムール朝のころまでの歴史とは、なかなか簡単には結び付かない。むしろ、現代の姿からさかのぼるように近代史を中心に、それぞれの「国」の成立の歴史をたどったほうが、わかりやすいのかもしれないと思った(*3)。

とはいえ、本書を読むことで、アフガニスタンを、中央アジアとインド、そして中央アジアとイラン・あるいはギリシャとの間の衝突する地帯、または、イギリスとロシア、ソ連とアメリカが相対する地域として、地理的にも時間軸においても広い視点で関心を持つことができたと思う。

アフガニスタンは中央アジアに入るのだろうか。本書には次のように書かれている。

中央アジアを政治的に定義するならば、現在の中華人民共和国の新疆ウイグル自治区と、カザフスタン共和国・ウズベキスタン共和国・キルギス共和国・タジキスタン共和国およびトルクメニスタン共和国を含む地域となる。また、アフガニスタン・イスラム共和国のヒンズークシ山脈以北もはいることになろう。

岩村忍「文明の十字路=中央アジアの歴史」第一章

そういえば、末近浩太著「中東政治入門」にはこんなことが書いてあった。

実のところ、「中東とはどこか」という問いに対する答えは定まっていない。先に述べたように、中東は、西はモロッコから東はイランまでとされることが多いが、来たアフリカのモロッコ、アルジェリア、チュニジアが除かれ縮小することもあれば(中略)、逆にパキスタンやアフガニスタンを加えて拡大する場合もある。

末近浩太著「中東政治入門」第一章

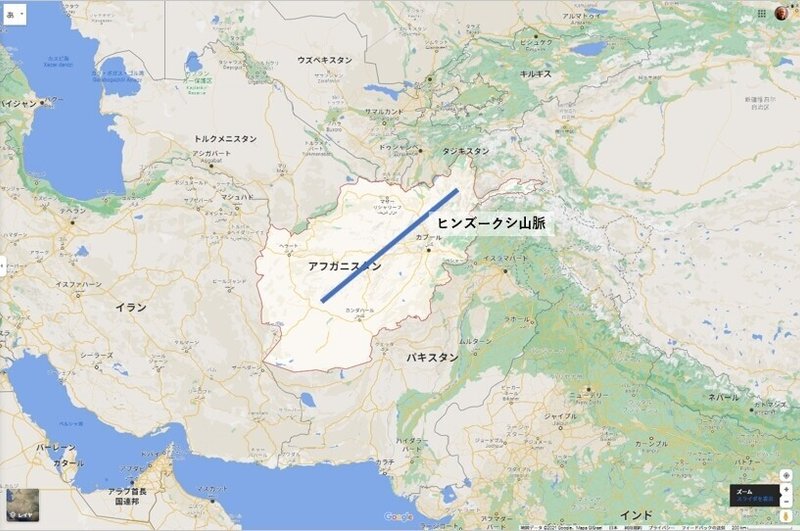

このように、アフガニスタンは様々な勢力の辺境にあたる位置にあるわけだが、これは、世界の屋根と言われる東西トルキスタンを分けるパミール高原から南西に延びるヒンズークシ山脈が大きな役割を占めていることがわかる。

本書を読んで、地図や世界史図説などとにらめっこしてきたおかげで、だいぶんこのあたりの地理と地勢の知識を得ることができた。おさらいに地図を貼っておこう。Google mapをキャプチャし、ヒンズークシ山脈のだいたいの位置を示して見た。

(Google Mapへのリンク)

パミール高原はこの地図のタジキスタンのあたり、南東方向に崑崙山脈からヒマラヤ山脈が、北東方向に天山山脈が伸びている。また、パミール高原とヒンズークシ山脈から流れるアム川、そしてその北方、やはりパミール高原から平行するように北西に向かって流れるシル川、中央アジアの歴史を見るうえで、この二本の川も重要だと認識した。

アフガニスタンの首都カブールは、アフガニスタンの北のほう、ヒンズークシ山脈の南側にあり、パキスタンの首都イスラマバードとをつなぐ道の国境のところがカイバル峠、そのパキスタン側がペシャワールだ。古代王国のガンダーラは、このあたりにありクシャーナ朝(紀元1世紀から3世紀)のころに最盛期を迎え、仏教が栄えたたという。タリバンに破壊された有名なバーミヤン遺跡は、カブールから北西のヒンズークシ山脈のちょうど山中の渓谷にある。

また、アフガニスタン領内を大きく円をかくように道路が通っているのが見えると思うがその一番南の点がアフガニスタン第二の都市のカンダハールである。タリバンはこのあたりから発生したという。

北から、西から、南からそれぞれ侵略してくる勢力がこのあたりでさらなる拡大を阻まれることがわかるだろう。特に、中央アジアから北側の勢力にとっては、肥沃な土地と海に抜ける道を確保することを考えると、ヒンズークシ山脈を越える強い動機を持ち、積極的に南東側に勢力を伸ばそうとするだろう。それに対して、南からの勢力は、中央アジアの土地に魅力があるというよりも、むしろ、北西からの侵攻を防衛する緩衝地帯としてこの地を見るだろう。そのときに、山脈の北側まで押えておくのがより効果的であると思われる。

だから、今のアフガニスタンの国境が、インドを統治していたイギリスとロシアとの間の争いの中で確定してきたことを考えると、ヒンズークシ山脈を長軸とした楕円形に近い形になったこともわかる気がする。

また、それぞれの文明圏の接する交通の要所でもありながら、また支配の中心から離れた辺境の地でもあるから、いくつもの小さな部族が群雄割拠する地域でもあることも想像できる。

それぞれ歴史があり利害関係のある部族が、そうして決まった国境の中に一つの国の国民とされ、統治されている。さらに、部族によっては国境によって分断されてしまった。これらが、現代の問題の原因の大きな要因となっているわけだ。

まだ、入門ばかりではあるが、私達が生きる場としての現代の世界と歴史をよりよくわかるためには、様々な視点が必要であると今年は痛感している。

そして、個人個人を超えて広く「人間」のことを理解しようと思うなら国家のことを考察すればよい、とプラトンは「国家」でソクラテスに語らせる。私達はどこから来てどこに行くのだろうか。

■注記

(*1) 2020東京オリンピックで旗手のオリガ・ルイパコワさんが話題になっていたことを覚えている方も多いことだろう。

#teamkz flag bearers in Tokyo 2020 Opening Ceremony 😍😍😍

— Kazakhstan Olympic Team (@olympic_kz) July 23, 2021

#東京2020 #Tokyo2020 #OlympicGames #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/non7vym0YE

(*2) 近代国家は、国境(領土)、国民、主権の三要素からなるといえるだろう。比較的最近の西欧の考え方と言え、その他の地域では異なる考え方だったという理解だ。末近浩太著「中東政治入門」を紐解いてみると、次のように書いてあった。

一定の地理的領域(領土)とそこで恒常的に暮らす住民(国民)が存在しているだけでなく、その領土と国民に対する排他的な実効的支配権(主権)が確立することで、はじめて国家としての条件が整う。こうした国家のあり方は、近代西洋という特定の時空間で誕生・発展したものであった。

特に主権の概念が定式化されたのは十六世紀のことであった。フランスの法学者J・ボダンが1576年に著した『国家論』がその画期となり、その後、1646年のウエストファリア条約によって実際の仕組みとして運用が本格化し、やがて、西洋を越えて世界の各地に広がっていった。

中東も例外ではなく、イスラームという宗教に立脚した土着の帝国ーイスラーム国家としてのオスマン帝国ーの崩壊後、こうした近代国家の仕組みが拡大していった。それに伴い、主権の及ぶ範囲を領土、その担い手を国民とする考え方、すなわち民族主義が隆盛することで、近代国家は特定の民族によって築かれる国民国家と同義となっていった。

この近代国家の仕組みの到来は、主権の捉え方をめぐる大きな転換を迫るものであった。というのも、オスマン帝国崩壊までの中東では、主権を神(アッラー)のものとするイスラーム国家が主流であったからである。端的に言えば、イスラーム法の諸原則に立脚する国家である。伝統的なイスラーム政治思想では、国家はイスラーム法を執行する機関と位置づけられる。近代国家では、法(憲法、刑法、民法など)が主権者である国民によって定められるのに対して、イスラーム国家では、国家が形成される以前から神を主権者とする法ーイスラーム法ーが存在する。つまり、イスラームの理念においては、ある国家を統べるために人が法をつくるのではなく、神の法を体現するために国家がつくられるのである。

(*3)

そういえば、アフガニスタンの近代の歴史というと、こちらのJICAのサイトがコンパクトにまとまっていて非常に参考になった。

■ 追記

最近はアフガニスタン情勢は、ひところと比較してあまり報道されなくなったが、次のサイトが一番参考になると思う。ALJAZEERAというと、え、と思うかもしれないが、イスラムや中東の視点だけでなく、西側の記事も一緒に載っているのでバランスがいい。英語の勉強にもなる。

■関連 note 記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?