寛和の変

「寛和の変 (かんなのへん)」とは、 寛和2年(986年) 6月23日の花山天皇の退位、及び出家に伴う政変をいう。

1.「寛和の変」について

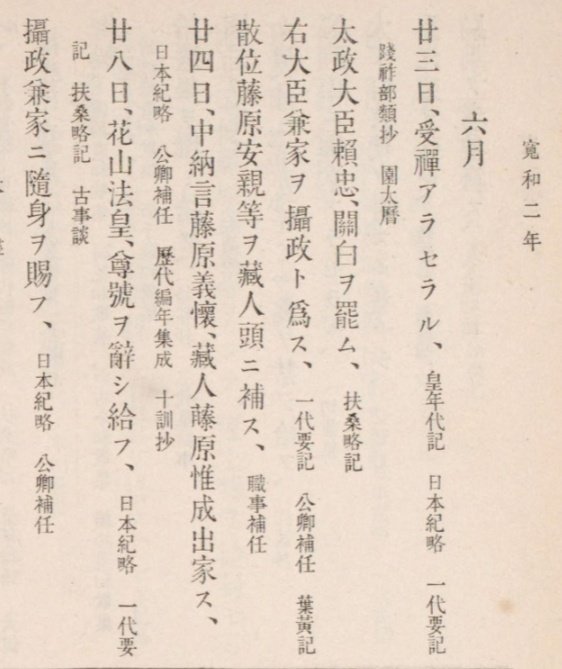

(1)『日本紀略』の記述

「寛和の変 (かんなのへん)」について、『日本紀略』には次のようにある。

○廿三日庚申。今曉丑刻許。天皇密々出禁中。向東山花山寺落飾。于時藏人左少辨藤原道兼奉從之。先于天皇。密奉劔璽於東宮。出宮內云云。年十九。

翌日。招權僧正尋禅。剃御髮。御僧名入覚。外舅中納言藤原義懷卿。藏人權左中辨藤原惟成等。相次出家。義懷卿、法名悟真。惟成、法名悟妙。皇太子嗣祚。

https://dl.ndl.go.jp/pid/991095/1/506

〇寛和2年(986年) 6月23日。今晩の丑の刻(午前1時~午前3時)頃、花山天皇がこっそりと禁中(内裏)を出て、東山の天台宗花山寺(京都府京都市山科区北花山河原町にある華頂山元慶寺の誤り)に向かい、落飾(出家)した。この時、藤原道兼が従った。先に花山天皇は、密かに剣璽(「三種の神器」のうちの草薙剣と八尺瓊曲玉)を東宮に移して内裏を出たという。花山天皇は19歳だった。

翌日、権僧正・尋禅を招いて御髮(みぐし)を剃った。僧名を入覚とした。外舅(叔父)・藤原義懷、藏人権左中弁・藤原惟成も相次ぎ出家した。藤原義懷の法名を悟真、藤原惟成の法名を悟妙という。皇太子・懐仁親王が祚(そ。天皇の位)を嗣いだ(践祚(せんそ)した)。

※尋禅(943-990):藤原師輔の十男。藤原兼家(藤原師輔の三男)の弟。

天元4年(981年)には権僧正に任じられ、寛和元年(985年)には天台座主第19世になっている。彼の時代に藤原摂関家と天台宗は密接な関係になり、以後の比叡山の世俗化を招いた。

※剣璽:①天子の象徴としての剣と印章。転じて、帝位。②「三種の神器」のうちの草薙剣(くさなぎのつるぎ)と八尺瓊曲玉(やさかにのまがたま)。また、「三種の神器」の総称。

(2)『大鏡』の記述

「寛和の変 」について、『大鏡』には次のようにある。

次の帝、花山院の天皇と申しき。冷泉院の第一の皇子なり。御母、贈皇后宮懐子と申す。太政大臣・伊尹の大臣の第一の御娘なり。この帝、安和元年戊辰十月二十六日、母方の御おほぢの一条の家にて生れさせ給ふとあるは、世尊寺のことにや。その日は、冷泉院の御時の大嘗会の御禊あり。同じ二年己巳八月十三日、春宮に立たせたもふ、御とし二歳。天元五年二月十九日、御元服せさせ給ふ、御年十五。永観二年甲申八月二十八日、位につかせ給ふ、御年十七。寛和二年丙戌六月廿三日の夜、あさましくさぶらひし事は、人にも知られさせ給はで、みそかに花山寺におはしまして、御出家、入道させ給へりしこそ、御年十九。世を保たせたまふ事二年。その後、二十二年おはしましき。

あはれなることは、おりおはしましける夜は、藤壺の上の御局の小戸よりいでさせ給ひけるに、有明の月のいみじうあかかりければ、「顕証にこそありけれ。いかがすべからむ」とおほせられたるを、「さりとて、とまらせ給ふべきやうはべらず。神璽、宝剣わたり給ひぬるには」と、粟田殿のさわがし申し給ひけるは、まだ帝出でさせおはしまさざりけるさきに、手づからとりて、東宮の御方に渡し奉り給ひてければ、帰りいらせ給はむことはあるまじくおぼして、しか申させ給ひけることぞ。

さやけき影を、まばゆくおぼしめしつるほどに、月のかほにむら雲のかかりて、少しくらがりゆきければ、「わが出家は成就するなりけり」とおほせられて、あゆみ出でさせ給ふほどに、弘徽殿の女御の御ふみの、日ごろ破りのこして御目もえはなたず御覧じけるをおぼしいでて、「しばし」とて、とりにいらせ給ひけるほどぞかし、粟田殿の、「いかに思召しならせおはしましぬるぞ。ただ今すぎさせ給はば、おのづから障りもいでまうできなむ」と、そらなきし給ひけるは」。

扠、土御門より東ざまにゐていだしまゐらせ給ふに、晴明が家の前をわたらせ給へば、みづからの声にて手をおびただしくはたはたとうつなる。「帝おりさせ給ふと見ゆる天変ありつるが、既になりにけりと見ゆるかな、参りて奏せむ、車に装束とうせよ」といふ声をきかせ給ひけむは、さりともあはれに思召しけむかし。「かつかつ式神一人内裏へまゐれ」と申しければ、目には見えぬものの戸をおしあけて、御うしろを見まゐらせけむ、「只今これよりすぎさせおはしますめり」といらへけるとかや。その家は土御門町口なれば、御道なりけり。

花山寺におはしましつきて、御ぐしおろさせ給ひて後にぞ、粟田殿は、「まかりいでて、おとどにも、かはらぬすがた、今一度みえ、かくと案内も申して、必ず参りはべらむ」と申したまひければ、「朕をばはかるなりけり」とてこそ、なかせたまひけれ。あはれにかなしきことなりな。日ごろ、よく、御弟子にてさぶらはむと契りて、すかし申したまひけむがおそろしさよ。東三条殿は、もしさる事やしたまふと、危ふさに、さるべくおとなしき人々、なにがしかがしといふいみじき源氏の武者たちをこそ、御送りにそへられたりけれ。京の程はかくれて、堤のわたりよりぞ、うちいでまゐりける。寺などにては、もしおして人などやなし奉るとて、一尺ばかりの刀どもをぬきかけてぞまもり申しけるとぞ。

2.元慶寺

天台宗の寺院で、華頂山元慶寺という。本尊は薬師瑠璃光如来。

六歌仙の一人として知られる遍昭が、陽成天皇降誕に際して貞観十年(868年)に定額寺と称して建立した。元慶元年(877年)に清和天皇の勅願寺となり、元慶寺と改めた。

寛和二年(986年)外孫・懐仁親王の皇太子即位を画策する右大臣藤原兼家と道兼父子の策謀により、在位2年で第65代花山天皇が退位、出家されることとなった。花山天皇は元慶寺で出家し、花山法皇と称した。その後、花山法皇は徳道上人が創始したのち、廃れつつあった西国三十三所観音霊場巡りを復興したため、これが縁で元慶寺は西国三十三所番外札所となっている。

寺格も高く多くの寺領で栄えたが、応仁の乱で焼失した。今日に残る鐘楼門、本堂(薬師堂)、五大堂、庫裏は、寛政元年(1789年)から寛政四年にかけ、妙法院宮堯恭法親王と真仁法親王の御遺志に従った妙厳と亮雄恵宅が再興したものである。

鍾楼門の上には、菅原道真が勅命により元慶寺のために詠んだ漢詩が刻まれた三代目の梵鐘が再興され、収められている。

※『花山院后諍』

https://dl.ndl.go.jp/pid/1018492/1/63

※『少年源頼光と四天王』

記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。