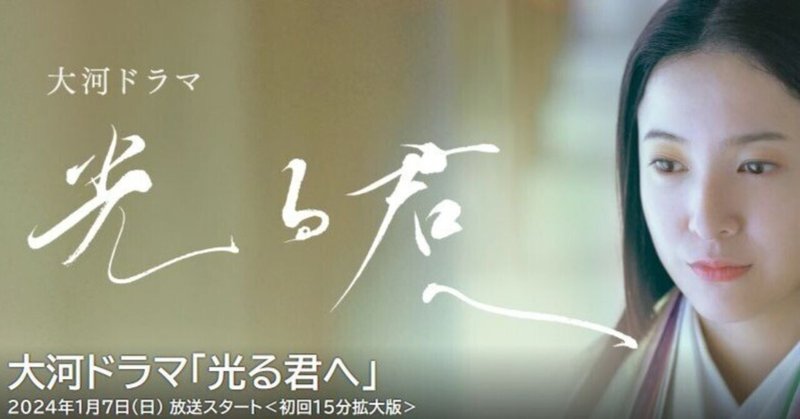

Recoの君語りー『光る君へ』(第19回)「放たれた矢」ー

主人公は紫式部。 平安時代に、千年の時を超えるベストセラー『源氏物語』を書き上げた女性。彼女は、藤原道長への思い、そして、秘めた情熱とたぐいまれな想像力で、光源氏=光る君のストーリーを紡いでゆく。

変わりゆく世を、変わらぬ愛を胸に懸命に生きた女性の物語。(NHK)

第一部「青春篇」

寛和 2年(986年)6月23日 「寛和の変」(花山天皇の退位と出家)

一条天皇(7歳)即位

寛和 2年(986年)「庚申待ちの夜」

第二部「関白争奪篇」

永延 2年(988年)1月29日 藤原道長、権中納言に就任。

永延 2年(988年)源倫子、藤原道長の長女・藤原彰子を出産。

永延 2年(988年)11月8日 「尾張国郡司百姓等解文」(尾張国申文)

永延 3年(989年)6月26日 藤原頼忠(藤原公任の父)、死去。

永延 3年(989年)8月 8日 ハレー彗星出現。「永祚」に改元。

永祚 2年(990年)1月25日 藤原定子(14歳)、一条天皇に入内。

永祚 2年(990年)3月31日~4月1日 藤原宣孝、御嶽詣。

永祚 2年(990年) 5月 8日 藤原兼家、出家。「如実」と号す。

永祚 2年(990年) 6月 清原肥後守元輔、任地・肥後国で死去。

永祚 2年(990年) 7月 2日 藤原兼家、死去。

永祚 2年(990年) 8月30日 藤原宣孝、筑前守に就任。

永祚 2年(990年) 10月 5日 藤原定子、中宮に。

永祚 2年(990年)11月 7日 「正暦」に改元。

正暦 2年(991年) 2月12日 円融法皇、崩御。享年33。

正暦 2年(991年) 9月16日 藤原詮子、出家。「東三条院」と称す。

正暦 3年(992年) 1月 源倫子、藤原道長の長男・藤原頼通を出産。

正暦 4年(993年) 7月29日 源倫子の父・源雅信、死去。享年74。

正暦 4年(993年) 源明子、藤原道長の次男・藤原頼宗を出産。

正暦 5年(994年) 2月10日 後涼殿より出火。

正暦 5年(994年) 2月17日 弘徽殿より出火。

正暦 5年(994年)~正暦6年(995年)天然痘の大流行。

正暦 6年(995年) 2月17日 右大臣・藤原道兼の子・兼隆、元服。

正暦 6年(995年) 2月22日 「長徳」に改元。

長徳元年(995年) 3月20日 藤原朝光(あさてる)、病没。享年45。

長徳元年(995年) 4月10日 藤原道隆、病没。享年43。

長徳元年(995年) 4月27日 藤原道兼、関白就任。

長徳元年(995年) 5月 8日 「七日関白」藤原道兼、病没。享年35。

長徳元年(995年) 5月11日 権大納言・藤原道長に内覧宣旨が下る。

長徳元年(995年) 6月19日 藤原道長、右大臣に転任し藤原氏長者宣下。

長徳元年(995年) 8月下旬 朱仁聡、林庭幹ら70余人が若狭国に来航。

長徳 2年(996年) 1月16日 藤原隆家、花山法皇に矢を射る。

・・・・・・今回ここまで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長徳 2年(996年) 1月25日 藤原為時、淡路守に就任。

長徳 2年(996年) 1月28日 藤原為時、越前守に急遽変更。

・・・第21回(5月26日放送予定)から第三部「越前篇」スタート・・・・

長徳 4年(998年) 麻疹の大流行。

長徳 4年(998年)? 紫式部,、藤原宣孝と結婚。

長徳 5年(999年) 1月13日 「長保」に改元。

長保元年(999年) 紫式部,、藤原賢子(大貳三位)を産む。

長保 2年(1000年)12月16日 藤原定子、死没。享年25。

長保 3年(1001年) 4月25日 藤原宣孝、病没。享年不明。

長保 6年(1004年) 7月20日 「寛弘」に改元。

寛弘 2年(1005年) 9月26日 安倍晴明、死没。享年85。

寛弘 5年(1008年) 2月 8日 花山法皇、崩御。享年41。

寛弘 8年(1011年) 6月22日 一条天皇、崩御。享年32。

寛弘 9年(1013年)12月25日 「長和」に改元。

長和 5年(1016年) 4月29日 藤原為時、出家。

長和 6年(1017年) 4月23日 「寛仁」に改元。

寛仁 5年(1021年) 2月 2日 辛亥革命により「治安」に改元。

治安 4年(1024年) 7月13日 「万寿」に改元。

万寿 2年(1025年)? 清少納言、死没。享年61?

万寿 4年(1027年)12月 4日 藤原道長、病没。享年62。

万寿 5年(1028年) 7月25日 「長元」に改元。

長元 2年(1029年)? 藤原為時、死没。享年81?

このドラマ、最終回が見えない。

紫式部は、藤原道長よりも早く亡くなったと思われるので、藤原道長が看取るシーンで終わる? (紫式部の墓は京都と兵庫と栃木にある。)

それにしても、藤綿道長は長生きで、政敵はどんどん消えて行った。

1.70余人の唐人の来航

(注)ドラマでは「宋人(そうじん)」としているが、当時、中国人は「唐人(からびと)」と呼ばれていた。

摂関期前半の長徳元年(995)9月の上旬、「唐人」朱仁聡・林庭幹ら70余人が若狭国に来航したとの情報が中央政府に入り、その対応をめぐり審議が行われた。その経緯は以下のようである。

「唐人」朱仁聡・林庭幹らの来航に関しては、9月4日に右大臣の藤原道長が、「唐人来航の文」を一条天皇に奏上しているのがその初見である(『台記』久安3年3月22日条)。そして、5日に公卿らは「唐人」が若狭国に流れ着いたことについて審議し(『小記目録』)、翌6日にも若狭国に到着した「唐人」70余人を若狭国より越前国に移すべきことを審議し定め申している(『日本紀略』・『百練抄』)。さらに7日にも若狭国の「唐人」について審議している(『小記目録』)。このように9月上旬に宋人の来航について陣定が行われ、その対応が審議された記事がみえることから、遅くとも8月下旬ごろには朱仁聡らは若狭国に来航していたと思われる。

ついで9月20日には、若狭国に流れ着いた「唐人」の「表」(上申文書)について審議しており(『小記目録』・『百練抄』9月6日条)、23日には、「唐人」を越前国へ移すことを定め申している(『本朝世紀』・『権記』9月24日条)。そして、『本朝世紀』によれば、翌24日に「先日、若狭国進むる所の唐人朱仁聡・林庭幹の解文并びに国解、(一条天皇の)仰せに依り、右大臣(藤原道長)に下し奉る。件の唐人、越前国へ移さるべきの由、前日、諸卿定め申さる。随て則ち、其の由の官符をもって、若狭国に下し遣わす」(編651)とある(この日の記事により、初めて来航した「唐人」が朱仁聡・林庭幹ら70人であることがわかる)。『権記』9月24日条や『百練抄』康平3年(1060)8月7日条を参考にすると、24日以前に若狭国が中央政府に進めた「唐人」朱仁聡・林庭幹らの解文と「若狭国解」を一条天皇の仰せにより、藤原行成が右大臣藤原道長に下したこと、前日23日に諸卿が定め申した審議の内容が一条天皇に奏上され、天皇の裁可を経て朱仁聡らを越前国に移す旨の太政官符が若狭国へ下され、「唐人解文」も若狭国に返却されていることがわかる。そして27日には、藤原道長が陣の座において「唐人解」と「若狭国解」を公卿らに下している(『小記目録』)。さらに、10月6日に道長のもとより一条天皇に奏上すべき解文のなかには、若狭・越前国からのものも含まれていたが(『本朝世紀』・『権記』)、これはおそらく、朱仁聡らに関する内容であろうと推測される。とすると、9月下旬から10月初旬まで、公卿らは「唐人」について連日のように審議を行っていたことになる。そして結局、一条天皇により朱仁聡らを若狭国から越前国に移し安置する決定が下されたことが知られる。

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T1/6a7-01-05-02-02.htm

記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。