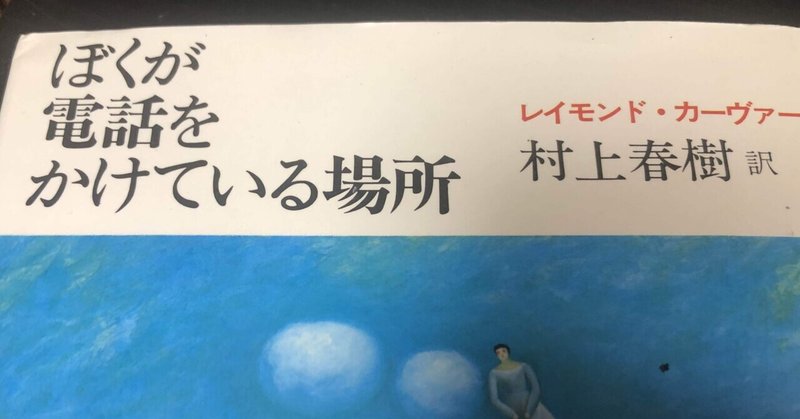

ぼくが電話をかけている場所

「羊をめぐる冒険」の頃の文体を0から味わいたい人。1983年に出たカーヴァーの翻訳「ぼくが電話をかけている場所」がありますぞ。

これは村上春樹の2冊目の翻訳。羊をめぐる冒険の直後に書かれたのだろうか。1985年に「ハードボイルド」が出てるので、「羊」以降、「ハードボイルド以前」というところだろう。このころはちょうど村上春樹が長編の書き方を覚えて書くのが楽しくてたまらないという時期だったはず。

一番収穫があったのは「訳者のあとがき」だった。カーヴァー流「小説の書き方」が書いてある。こういうことらしい

★★★

出だしの1行だけ思いつく

↓

例)「電話のベルが鳴ったとき、彼はちょうど電気掃除機をかけているところだった」

↓

朝、机に向かい、最初の1行を書く

↓

それに続く文章が次から次へと浮かんでくる

★★★

これは村上春樹の何かのエッセイかネット記事で見た気がする。「ねじまき鳥」を同じやり方で書いたんじゃなかったっけ? 村上春樹はあまり自分の小説について語らないが、初期の本にはこういうおまけ的な感じで割と正直に本音を書いてあることがある。前に書いた「マイ・ロスト・シティー」ではもっとたっぷり書いていた。

もちろん、短編の方も面白い。気に入ったのは「大聖堂」と「出かけるって女たちに行ってくるよ」。独特な感じがする。狙ってやっている感じがなく、自然。確かに「最初の1行だけ手法」で書かれているように見えてくる。

「あとがき」で気付いたのだけど、カーヴァーの短編は「作者の肉声が巧妙にガード」されている。これは村上春樹が川上未映子との対談で言っていたあれだ。「本音をそのまま書いてしまうのは避けたい。地下1階はできるだけ素通りしたい」。代表例が太宰治。カーヴァーはあくまで日常のワンシーンをテーマに、それを深掘りするやり方。ありきたりなようで、読んでいるとカーヴァーの独特なリズムがある。これは肉声のガードによるものだったのだ。

「あとがき」ではこうも書かれている。カーヴァーは、「writer's writer」(小説家受けする小説家)。多分そうなんだろう。みんな肉声をガードしたいのに、ついつい心の声が漏れてしまうものだ。

でもカーヴァーは書いていて辛くなかったのかなあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?