〜第一回オンライン山の井酒の会〜

昨日で4回目。福島県、山の井のオンライン酒の会でした!!

今回は福島県会津酒造の渡部景大さんにゲストとしてご参加頂きました🙌✨

取り敢えず乾杯ー!!

今回も多くの方が山の井を片手にご参加頂きましてありがとうございます!!!🤗

初めに皆様のお酒のご紹介を頂きまして、お話しのスタート!

渡部さんは農大出身の杜氏さん!!

蔵に戻って現在で9年目、ご自身でお酒を造られて5年目になります。

蔵に戻ってきた時は当然、大学で学んできた知識を活かして酒造りができるものとご本人も思っていたそうな。

ところが…蔵に入って酒造りをしてみてびっくり、学んできた知識とは通用しない部分が多過ぎる!!!

気候、湿度等々の自然環境によっても勿論酒造りの仕方は変わってくる。そこで改めて感じだことそれは…

酒造りは教科書通りにはいかない!!

例えば、現代の酒造りは寒い時期に行う。それが通常ですよね?寒い時にお酒は仕込む物だ!それが教えてこられたもの。

しかし、会津酒造の環境はとてつもなく寒い。その環境なんと−20℃❄️睫毛なんかも凍ってしまいます…

いくら酒造りが寒い環境に向いているからといってもここまで寒ければさすがに厳しいです!!

酵母が風邪を引いて動きを止めてしまうからです。

こういった感じで一から試行錯誤を繰り返しそこで生み出されたのが山の井です。

山の井50

山の井ではまず渡部さんがその時々造りたいお酒を決めて、それに沿って造りの設計図や使いたいお米などの材料を選定しています。

山の井は渡部さんの挑戦を続けていくお酒なのです🍶

そんな山の井、どういったお酒を目指しているのか?

山の井のラインナップでそれぞれの目標がありますが、例えば山の井50だと(山の井の50は生と火入れがあり、それぞれ仕込み配合が異なります)

「究極に特徴の無いお酒を目指して…」

え?と思われたのではないでしょうか?特徴が無くていいのか!?良いんです!!

山の井50は誰が飲んでも美味しいと思ってもらえるお酒を造りたくて生まれたものでした。特徴のあるお酒は所謂個性があるということ。それでは一部の人間にしか好まれず、万人ウケはしないということ。だから目指すは特徴が無いお酒!

こうして山の井50の~ように香りもふわっとして優しい旨味があり、綺麗なお酒が造られているのです。

八反錦

渡邊さんにとっての酒米八反錦のイメージは味の出にくいお米です。

しかし、山の井の中には八反錦の精米歩合70%を使用しているものがあります。

八反錦を精米歩合70%で使用しているお酒は世の中を見てもそうないのではないでしょうか。

なぜか…八反錦は先程渡邊さんのイメージにもあった味の出にくいお米。削らないと余計に味が出辛いのです。

八反錦のお米の中心部は比較的キレイで味が出やすい。その為多くは精米歩合を50〜60など磨くお酒が多いです。

しかしこちらは70%でもキレイな味わいが出せています。

それにはこんな変わった造り方が

米粒を割って米中心部の旨味を引き出す

なんと、米粒を割ってしまうのです。通常は米粒を割らないようにします。

何故なら米粒が割れることによって米の表面積が大きくなり、水を吸いすぎてしまうから。

それを会津酒造では割ることを前提に水分量を調整していることでバランスをよく保てているのです。

どうやって割っているのか?

先程も言いましたが通常は米粒を割らないように作ります。そこで肝心なのが水の温度です。米粒自体の温度よりも冷たいお水を使うのが一般的!!

それを米よりも少し温かいお水に変えるだけ!そうすることでお米に水が急激に入り膨張して弾ける→割れるという方法です!!

なんとも変わった造り方ですね🤔恐らく他にこういったやり方を行なっている所はないのでは!

搾りについて

醪を搾って酒粕と日本酒に分ける搾り。

搾り方は蔵やお酒のスペックによってもそれぞれです。

会津酒造では槽とヤブタを持っていますが、使用しているのは全てヤブタのみ。

画像の板の隙間に醪を挟み、両側からしっかり圧力を掛けて搾るのがヤブタ式!

何故会津酒造はヤブタを使用しているのか、会津酒造の使用しているお水は超軟水!!そうしてできた軟らかい酒質の会津酒造のお酒は搾ってすぐに瓶詰めしないと酸化が進んでしまいます。

*槽の特徴

搾り日数 3日

オリ 多い

酸素に触れる量 多い

*ヤブタの特徴

搾り日数 1日

オリ 少ない

酸素に触れる量 少ない

※会津酒造の場合(日数等は蔵によって変動あり)

例えば、硬い酒質のお酒は槽を使用して時間を掛けて搾る事により、お酒が軟らかくなり良い状態で瓶詰めができるという利点がありますが、上記の特徴を見ても分かるように、会津酒造では会津酒造の酒質に合ったヤブタ式が採用されているという訳ですね!

シトラス

会津酒造では日本酒ベースのリキュールも作られております。

その名もシトラス!!

日本酒ベースにゆず、カボス、すだちを入れたリキュールです。果糖は入っているものの酸味を少し和らげる程度なので飲み疲れもせずゴクゴクいけちゃうお酒です!お酒を飲んでいるというよりも果汁を飲んでいるようなイメージです!

今回の酒の会に参加して頂いた方の中で500mlボトルを空けちゃわれていた方もいらっしゃいましたね(笑)

このお酒の凄い所はその万能さ!

勿論、定番のソーダやトニックウォーターで割るのはおススメですが、味の濃いビールなんかと合わせてもOK🙆♀️

その他面白いのが、バニラアイスに掛けてみたり🍨

こんな組み合わせも使えちゃう!

シトラス×オリーブオイル×黒胡椒→ドレッシング

シトラス×塩→カルパッチョソース

シトラス×醤油→ポン酢

是非皆さんも試されてみては如何でしょうか😋

シトラスの誕生は渡部さんがある日居酒屋で飲んでいた時、柚子酒を飲んでいると目の前にすだち、カボスがあって入れてみたら美味しいのでは?と思い入れてみたのがきっかけ!!

柚子酒だと甘みが強いので飲み疲れしてしまう。そこで酸味を際立たせ、尚且後半に薄くなってしまわないよう配合に試行錯誤を重ねて今の黄金比率が生まれました!!

色々な使い方も出来て楽しいお酒ですね👍

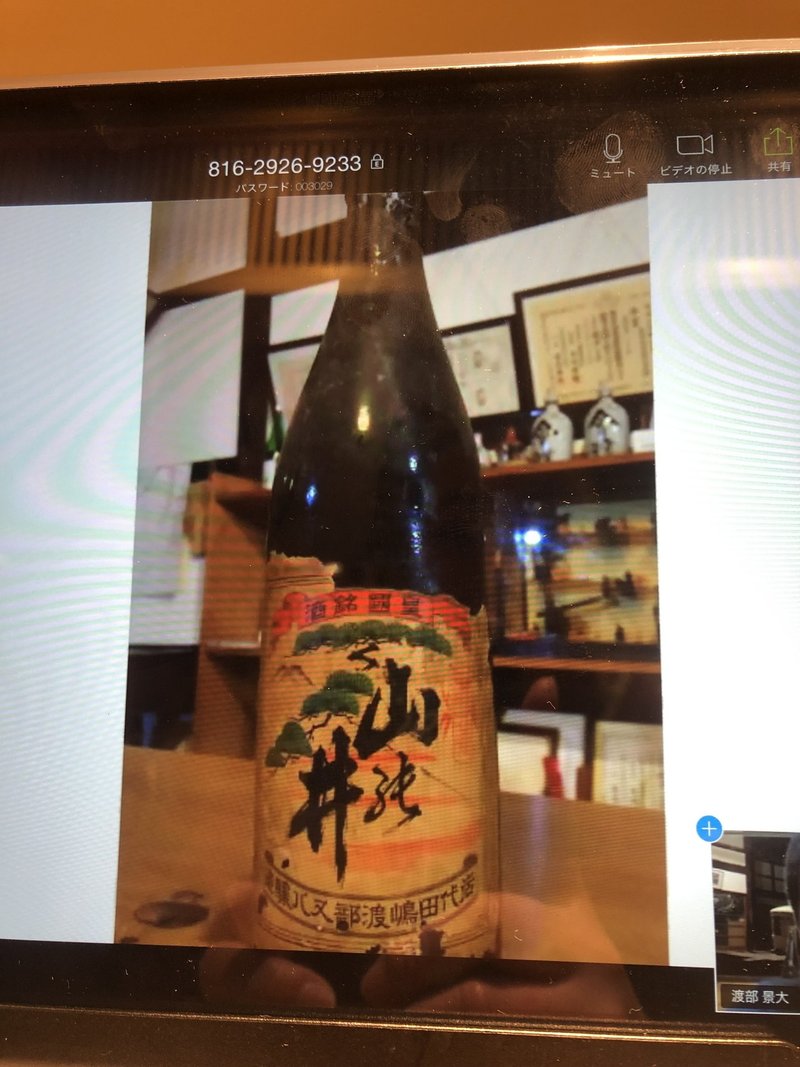

秘蔵!?100年前の山の井

実は山の井は会津酒造で昔から造られていましたが、ある時から山の井の銘柄は無くなり杜氏である渡部景大さんが復活させた銘柄。

先日蔵の倉庫から昔造られていた山の井がなんと2本出てきたそうです!瓶がガタガタしており、手作りで作られていることから推定100年以上前のものではないかということ。

そしてコルク栓であるという…

参加者の皆様も飲んでみたい!!とのコールが凄かったですね。いやー、そんな貴重なお酒飲んでみたいですよね😂

渡部さん自身もまだ一口も口を付けていないらしく、今のところ開ける予定はなさそう、ですが!現在340年の歴史を誇る会津酒造。福島で最も古い歴史のある酒蔵なのですが…

もしかしたら400周年記念に開けちゃうかもね〜と!

皆さん、頑張って長生きしましょう💪(笑)

山の井ラベル

今回このオンライン酒の会で渡部さんの方から逆に参加者の皆さんに質問が!!

山の井の新ラベル候補のご相談!!

現在のラベルから新たにラベルを変えるかもなのでその候補の中で皆さんの意見を聞いてみたいと5種類の候補を見せて頂きました!✨

各々でどれがいいかと投票してもらいました〜!

現在のものが1番という方もいらっしゃいましたね。

こういったコミュニケーションが取れるのもオンライン酒の会の良い所!!

ラベルについては今後どうなるか必見ですね👀

今回も楽しいお話をありがとうございました😊

雪深い会津での酒造り是非一度お伺いしたいです!!

記事を読んでイイネ!と思われた方、オンライン酒の会に参加して頂いた方、是非サポートとpaypayよる投げ銭を宜しくお願い致します。

↓↓↓↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?