なぜ地元でものが売れないのか

中日新聞にこんな記事が掲載されていました。

木工業で盛んな飛騨地域ですが、地元の顧客は少なく、販売先は名古屋や東京が中心。地域を離れる作り手が多いことを嘆いた事業者の方々が、駅前で展示販売会を行うという記事です。

製造業に限らず、地元の顧客が少なく、外貨を稼ぐ産業が多いのは地方あるあるだと思います。こういった事例から、お金の教育って必要だよなーと思うところがあったので、まとめていきます。

1.お金の教育が必要な理由【大前提】

大前提として、物価上昇(インフレ)はこの先も続く、というのがあります。

自分の身の回りのものをみても、自動販売機の値段はあがり、65円だったハンバーガーは170円になり、ダイソーも百円以上の商品を売り出しています。

厚生労働省の賃金構造基本統計調査が始まった1968年の大卒初任給は月給3万600円だそう。(出典:https://nenji-toukei.com/n/kiji/10021)

インフレに不満を言っても何も解決しないことは明らかです。

2.簡単な計算式

だとすれば、インフレが続く世界で幸せに暮らしていくためには収入アップが不可欠です。

しかし、企業が社員の給料を上げようと思えば、会社の利益も上げなくてはなりません。

・利益=売上ー経費(給料含む)

なので、給料を上げても大丈夫なぐらい売上も上げなくては会社が潰れてしまいます。(ない袖はふれないというやつです)

売上は「客数×客単価」で表すことができます。

人口減少が続く日本で客数を増加させることはしんどいですよね。

必然的に客単価、つまり販売価格を上げる必要があります。(販売点数の話はここでは置いておきます)

3.観光地でよく聞く話

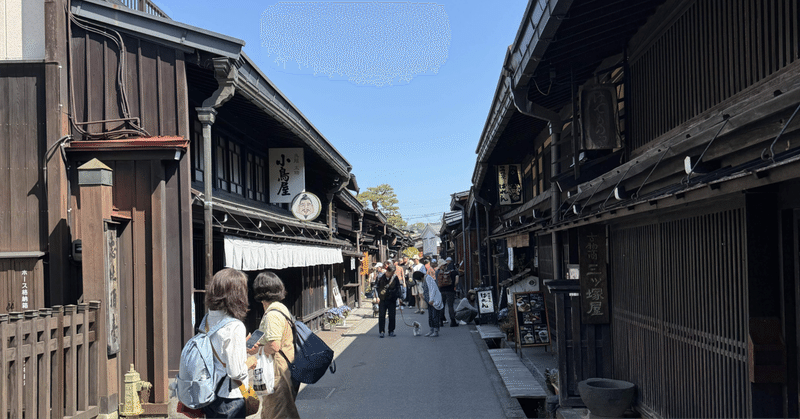

私は観光地に住んでいるので、飲食店が値上げに苦しんでいるという話をよく耳にします。値段を上げることで、地元の人が来なくなるというアレです。

ある店舗では、地元の方向けに安い価格帯の商品、観光客(主にインバウンド)向けに高価格帯の商品と分けることで、地元の方向けの販売戦略をとっています。

ある店舗ではコースメニューの価格をリーズナブルに抑え、お世話になっている地元の方にも来て欲しいという気持ちで日々営業されています。

このように店舗側が苦心して、観光客にも地元の人にも喜んでもらおうと努力を続けているにも関わらず

「昔と変わってしまった」

「あの店は観光客価格だから行かない」

「もっと地元に目を向けて欲しい」

など、どの口で言うのか、と思ってしまいます。

給料が上がらず、苦しい生活を送っている人もいるでしょう。でも、今生活が苦しくて、ちょっといい料理を食べれず、質の高い製品を変えなくても、

「今は買えないけど、絶対将来買えるようになるから待っててくれ」

となぜ言えないのでしょうか。

販売者側がこれだけ地元のことを考えてくれているのに、消費者側はなぜ同じ気持ちでいられないのでしょうか。

4.お金の教育を等しく届ける

日本人のほとんどがサラリーマン化し、お金について何も学ばずとも成長できてしまっているのが今の日本です。

私はお金の専門家ではないですし、決して裕福なわけでもありません。

ですが、上記のような単純な計算式を理解していれば、売り側の理屈も、自分が何をすればいいのかもわかります。

何も難しい話は1つもなく、単純な足し算引き算を覚えるのと同じぐらいの知識で、自分の生活をもっと良くするためにできることは何か、気づくことができます。

ですが、自ら学び始める時間も余裕もない人もいます。そういった方にも等しくお金の知識を伝えるには、やっぱりお金の教育を義務教育とすることが必要だと改めて思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?