曼荼羅 vol.11

構図に見る表現意図とそのパターン

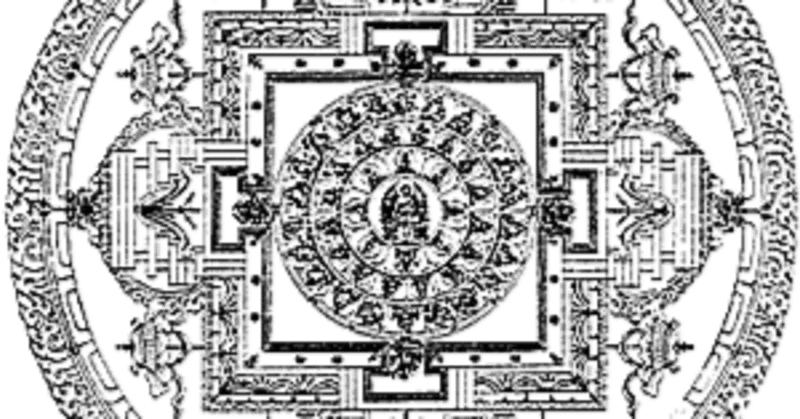

曼荼羅の構図

曼荼羅のオリジナルな要素を最も忠実に伝えいてるチベット系の曼荼羅では、ほぼ例外なく最外周の円輪によって周囲と仕切られている。

理由

●聖なるほとけたちの世界を可視的に現出するためには円形がふさわしい

表現

①円輪が二重、もしくは三重の構造になっていて、最外周では燃え立つ火炎

②中間には古代インドの武器である金剛杵

③最内部は、蓮の花びらである蓮弁が放射状に連続している

法曼荼羅より

最外周の火炎

その内部に外敵が侵入するのを防ぐ。

聖なる空間を形成するという結界の役割。

↓

我々の心の世界を動揺させる煩悩やストレスなどの心的要因にしても、それらをシャットアウトして聖なる世界を守っている。

金剛杵によるバリケード

金剛杵は、古代インドの戦いの神インドラ(帝釈天)の武器である。

以上の火炎と金剛杵と金剛杵という二つの強力要素によって、曼荼羅の完全性が保証されるのである。

清らかさを表す再内輪の蓮弁輪

仏典で蓮華と呼ばれるハスの花は、清らかさを表すとともに、神秘的な生産・産出の象徴として人々に親しまれてきた。

女性の神秘的な生産のエネルギーとも共通性を持ち、蓮華はしばしば女性要素の象徴とされる。

それを最も端的に表現したのが、密教の中心経典の一つ「大日経」に説かれる胎蔵界曼荼羅である。

中央に八葉の蓮弁を描き、花芯(かしん)に本尊の大日如来を、そして周囲の八葉には四方に悟りの各段階を象徴する宝幢如来以下の四仏と、四隅には観音・文殊など有力な四体の菩薩が配されている。

正確には、大悲胎蔵生曼荼羅(たいひたいぞうしょうまんだら)という。大いなる慈悲の母体から生じた曼荼羅という意。

曼荼羅の内部構造

内側

四方に四門をそなえた正方形の城郭構造

→曼荼羅の内部の四方形は、ほとけたちの住む宮殿を表している。

門の部分に注目すると

幾層かの構造を持つ楼閣の上には、両側からアーチ状の飾りがのび、その中央では二頭の鹿が向かい合ってうずくまっており、仏教の象徴である宝輪を支えている。

インドのサルナートの鹿野苑における釈尊の初転法輪(最初の説法)を指名してる。

つまり、密教の曼荼羅には、仏教の開祖釈尊の要素が巧みに組み込まれている。

四方形の城郭の上には、のぼり旗(幢幡)、日傘(傘蓋)、法螺貝など縁起のよいシンボルが掲げられ、その上には美しい飛天が楽器を奏でながら供養している。

これらも、初期仏教依頼の仏塔供養の要素を有効に持ち込んだものであろう。

四方に開かれた門の内部には、鎧・兜をつけた四天王か、もしくは右脚を伸ばして威嚇のポーズをとる憤怒形の金剛界系の四摂菩薩(ししょうぼさつ)が配され、魔的存在の侵入を阻止している。

※四摂菩薩とは人々をすくい取る役目を担う菩薩

金剛鉤菩薩:鉤を持った姿で表される。

金剛索菩薩:索を持った姿で表される。

金剛鎖菩薩:鎖を持った姿で表される。

金剛鈴菩薩:鈴を持った姿で表される。

鉤をかけ、索で捕まえ、鎖で縛り付け人々を救い、鈴で人々の心を歓喜させる事に由来している。

この図像を、いわゆる内の曼荼羅的に解釈すれば、城郭の内部を意識の世界、その外部を無意識の世界と理解することも可能である。

曼荼羅の構造的パターン

日本で見られる別尊曼荼羅を基礎資料として、具体的な曼荼羅の構造パターンをいくつかの項目に分けてみる。

※詳細は次に掲載する。

a.素材状の分類

(1)蓮華・蓮弁系

(2)月輪系

(イ)大月輪

(ロ)小月輪

(3)八輻輪系

(4)フレーム系

(5)叙景系

(6)絵系図系

b.構造上の分類

(1)同心円・円心方構造

(2)井桁状九分構造

(3)ブロック別構造

(4)自由構造

この両者の分類は、相互に関連しつつ、さらに多様性を広げている。

a.素材状の分類

(1)蓮華・蓮弁系

蓮華は、曼荼羅の世界において非常に重要な位置を占めている。「出生」ということに関しては、これ以上の適例は存在しない。

従って、胎蔵界曼荼羅をはじめ、孔雀経曼荼羅、法華経曼荼羅、阿弥陀曼荼羅など、八葉の蓮弁を中央に配している。

八葉の蓮弁の場合、各蓮弁の間に三鈷杵の先を覗かせており、下から金剛杵が支えていることを示している。

画像:ウィキペディアより

(2)月輪系

パターン的に多数派を形成するのが、月輪を用いる曼荼羅である。教理的には、蓮華を重視する「大日経」胎蔵界系曼荼羅に比して、「金剛頂経」金剛界系の曼荼羅に関連することは事実である。

細分すれば、大月輪のみから成り立つものと、小月輪を用いるものの二つのタイプに分かれる。

さらに、内容に従って厳密に言えば

(イ)単独尊 今業界曼荼羅一印会

(ロ)複数尊 (A)井桁状 尊勝曼荼羅、弥勒曼荼羅

(B)小円輪内包 六字経曼荼羅

(C)自由 五大虚空蔵曼荼羅、五秘密曼荼羅

にあえて分類することも不可能ではない。

灼熱の国インドでは、満月輪は聖なる世界を象徴する最適のイメージである。

(3)八輻輪系

八輻輪とは、四本の車輪を持ち、八区画に分割される法輪のことを意味する。法輪のイメージが強く残っているインドやチベットでは、非常に重視されている。

八葉蓮弁と類似している。理趣経系の曼荼羅に特徴的に認められるが、日本では醍醐寺蔵の白猫の十八会曼荼羅などが数少ない貴重な資料である。

なお、七星如意輪曼荼羅も八輻輪構造をとる。

(4)フレーム系

金剛界曼荼羅の成身会(じょうじんね)などはその代表例であり、別尊曼荼羅でも多くの作例を残している。その内部の構造にしたがって、他の類型と合成することとなる。

金剛界八十一尊曼荼羅などはその典型例である。

画像:ウィキペディアより

(5)叙景系(じょけい)系

特定の特徴的図形を用いず、本尊を歯いじめとする必要最小限の尊格を配し、周囲に楼閣や山水、さらには飛天、天蓋を描いて聖域空間を表現したのが、叙景系の曼荼羅である。

これらの作例には、「少雨経」(しょううぎょう)「宝楼閣経」など経部の別尊曼荼羅が多く、さらに寺社曼荼羅中の宮曼荼羅は、叙景系曼荼羅の高齢である。

(6)絵系図形

叙景系に近いが、風景よりもむしろ特定の周波・学派の相承(そうしょう)系譜を前面に出したのが、絵系図タイプの曼荼羅である。

この場合い、その宗派・学派の本尊にあたる尊格を中央に配し、その左右に歴史的な祖師を相承系譜の順に並べることを原則とする。法相曼荼羅、惧舎曼荼羅などが代表的な例である。

b.構造上の分類

構造上の面から別の捉え方をすると、複数のほとけをどのように配列するかが問題となる。これは、本書でもしばしば触れた各尊格の系統的分類(部族)と、役割的分類(眷属尊・供養尊など)と密接に関連している。

(1)同心円・同心方構造

曼荼羅構造の基本であり日本にも、チベットにも、数多く見受けられる。例えば、北斗曼荼羅を見ても明らかなごとく、円中心・円心方の場合は、内部の村角の方が位が高く、外側に及ぶにしたがって重要性は下がってくる。

胎蔵界曼荼羅も、見方によっては、円心方構造と考えることができる。

(2)井桁状九分構造

空間を分割する場合の一つが、井桁状の九分割である。これは、円形でも、方形でも可能であり、前者の例には、尊勝曼荼羅、弥勒曼荼羅があげられる。後者の例では、「理趣経」の十七尊曼荼羅が該当する。

境界線を形成するのは、独鈷杵・三鈷杵などの金剛杵や法輪が中心であり、弥勒曼荼羅では、三昧耶形の宝塔を交叉点に配している。

※交叉点=交差点 読み(こうさてん) 2本以上の道路などが交わる所。

(3)ブロック別構造

広い曼荼羅の空間をいくつかの尊格のグループに配当していくことは、曼荼羅構造の基本であり、胎蔵界十二院曼荼羅はその代表例である。また、金剛界曼荼羅の五智りん(ごちりん)も同様の発送に起因するといえよう。

チベットに伝わる後期密教系の曼荼羅では、六転輪王曼荼羅が、六つのブロックから成る不思議な曼荼羅である。

(4)自由構造

最後の自由構造とは、特に規定された法則を持たないもので、叙景曼荼羅の多くはこの範疇に属する。しかし、いずれも曼荼羅であることは事実であるので、最初に定義した複数性・中心性などの要素は、すべて完備している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?