あざらしがDJ用USBメモリに曲を格納する際にしていること

5月14日、rekordbox7がローンチされた。

もちろん世のDJから大注目されている。

あざらしもちょっとくらいは使ってみようかな、とは思っている。

キュー打ちの自動化などが話題になっているが、そんな世の中で未だにあざらしはDJの現場に持っていくUSBメモリはrekordboxからエクスポートせず、曲データを手作業でフォルダ分けしている。

正直、このフォルダ分けも大変めんどくさい。

SNSなどで多くのDJが「キュー打ちが大変、誰か代わりにやってくれ」と言っているのをよく見てきたが、同じくらいめんどくさい。

なんでそんなめんどくさいことをわざわざやっているのか。もちろん理由があるし、同じことをやる人はほぼいないだろう、と思うので、あざらし的な曲の仕分け方法を書く。

やりたい人は真似してくれていいと思う。めちゃくちゃ地味な作業に追われるけど。

もし、rekordbox7が以下のようなフォルダ分けを自動でしてくれるなら、喜んで導入したいものだ。

注:あざらしはサイケのDJです

このフォルダ分けは、サイケのDJであるあざらしが、最も効果的にサイケをかけられるように考えたものです。

別のジャンルのDJがこれを参考にしたとしても、うまくいくかどうかはわかりません。

rekordboxは曲の試聴のためにしか使わない

あざらしは曲を購入したら、

楽曲タグ管理ソフトを使ってサブジャンル、曲名、レーベルなどをわかりやすく書き換え・追記する。

曲のキー検出用ソフトを使い、キャメロット方式(3Aや9Bなど)でキーを曲名に追記する。

曲を「楽曲専用マスターSSD」に移す。

曲をrekordboxにコピペして読み込ませる。

ジャンルごとにフォルダの階層を構築する。

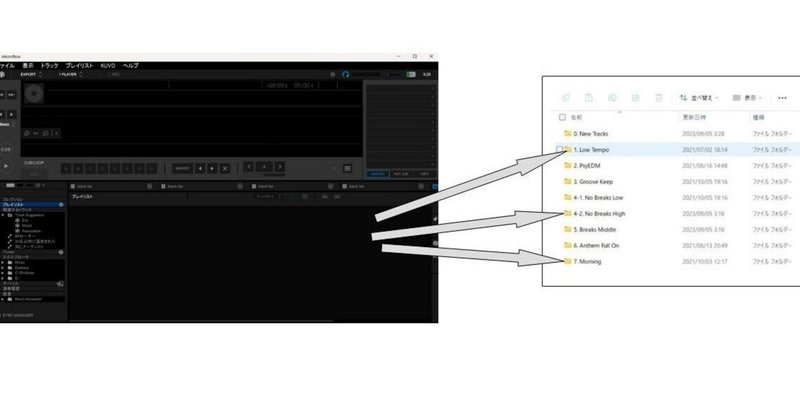

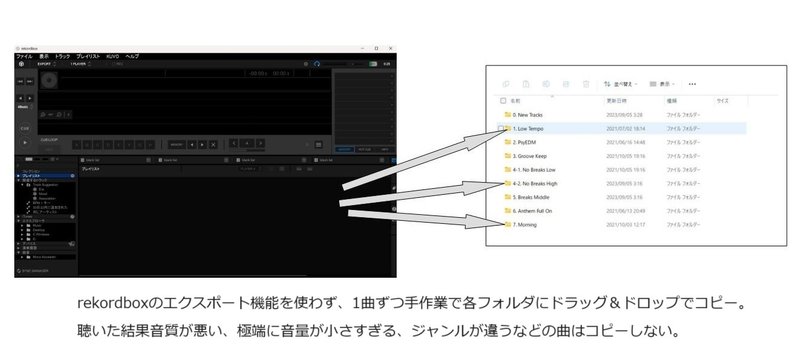

読み込ませた曲を上から順番に1曲ずつヘッドホンで試聴。曲の特徴ごとに先ほど作ったフォルダに手作業でコピー&ペースト

完成したフォルダのひと塊を、USBメモリに直接コピー&ペースト

の順番で曲の管理をしている。その他は曲にキューを打ったり、rekordboxからのUSBエクスポートなどは一度も使ったことはない。

やり方も知らない。

rekordboxは、Mixを録るのが楽だったり、コレクションの波形をクリックすれば即座にその曲が鳴る、というのが便利だから使っている。

家にあるDJコントローラーも古いものだし、安くて、音が鳴って、最低限のDJの機能があればよい。なので、rekordboxは5で、コントローラーについてきたアクティベートキーを未だに使っている。今のところはrekordbox6や7に移行するつもりはない。7もチラッと使ってみる程度になるだろう。

Pioneerの機材でなくても同じDJがしたい

なぜそこまでして手でフォルダ分けするのかと言えば、機材を選ばないDJでありたいと思っているから。

USBメモリから曲を読める機材なら、メーカーも、CDJかPCDJかも何も関係なく、同じようにDJができることにこだわっている。

現場にDENONがあってもRolandがあってもNumarkがあっても、USBメモリとヘッドホン(と場合によってはPC)だけがあれば同じようにサイケを回せるようでありたい。

これは、会社帰りにDJをすることが多かったので、荷物は可能な限り身軽にしたかったという理由もある。

Windowsのエクスプローラで曲をフォルダ分けしておけば、どんな機材でもパソコンと同じようにブラウジングできる。

だから例えば、DJバーにパソコンが据え置きしてあって、Seratoが入っていて、コントローラーがRoland、という場合でも、USBメモリをそのパソコンに差せばDJすることができる。

さらに、このプレイ方法に慣れておけば、イベント前に急に楽曲データやCDを渡されて「これかけて!」と言われても、かけることができる。

その代わり、楽曲に何の情報も登録されていないので波形が表示されない。あざらしの後にDJをする人は交代時にビートシンクできない。

(これ、ブッキング受ける時に言った方がいいんだろうか…?)

また、サイケをDJする人はほとんどが、CDのキャリングケースを持ってきてCDでプレイしている。あざらしも、CDと同じ感覚でDJしたい。

今の環境は、USBメモリとヘッドホンだけを持ち歩き、CDでプレイするかのような感覚で4000曲以上を常に用いてDJができる、理想的な環境だ。

少なくともサイケは、最新の機材にしか搭載されていない機能に頼らなくても、最低限の基本機能さえ使えれば魅力を引き出せるジャンルだと思っている。

酒でふらふらになってもDJできるようなフォルダ分け

せっかく、大容量のUSBメモリを使っているのだから、現場に持ち込める曲は可能な限り多くしたい。

だけど、サイケだけで4000曲以上あって、それを「何も考えずに全部ぶっこんどけ!」みたいなことをしてしまうと選曲ができない。

それぞれの曲はかなり似ている。普段サイケを聞かない人は違いがわからないことがほとんどだ。なのに、不思議と曲が醸し出す雰囲気は変わるのだ。曲の特徴や勢いごとに分けておかないと、流れが作れない。

逆に言えば、先に世界観を統一したフォルダ分けをしておけば、何千曲持って行っても自在に選曲できる。

何千曲を自在に使えるとなれば、出演のたびにわざわざセットリストを考える必要がない。「今日は10曲使うから30曲くらいリストアップしていこうかな」みたいなピックアップすら必要なくなる。

自分の前の順番のDJが、交代の瞬間まで自分の世界を続けるのか、それともあざらしのかけそうな曲に寄せてくる締め方にするのかは、その時になってみないと分からない。

どちらになったとしても、そのDJの意を汲んだ交代ができる。

他にも、あざらしは酒が入っていないと思い切ったプレイができない。なので、酒でへろへろになっていても最低限の直感で選曲できるような構造でフォルダ階層を作りたかった。

あざらしのUSBメモリは、サイケの場合以下のようにフォルダの階層が分かれている。

別ジャンルの場合は、全く違う階層だ。

ジャンル名

→サブジャンル名

→曲の雰囲気

→レーベル名

ジャンル名:大枠のジャンル。サイケかプログレかドラムンベースか、といったような分類

サブジャンル名:あざらしがこうだと思っている、ミドル・フルオン・トワイライト・ゼノネスク・フォレストなどのサブジャンルの分類

曲の雰囲気:ミドルなら、曲が遅くてプログレ感がある音、とか、一般的なミドルの中でもブレイクが小刻みに繰り返されるタイプか、溜めるような大きいブレイクがあるか、などでフォルダ分けしている。

このブレイクの長い短いの判定は、自宅のrekordboxで検出される波形が頼りになる。

また、曲の途中から別のサブジャンルに変異するような曲は個別に分けておく。

レーベル名:曲の雰囲気は、出すレーベルごとにある程度統一されている。なので曲をレーベルごとに分けておけば、入れたばっかりで全然試聴ができていない曲であっても、思った通りの雰囲気を作りやすい。

「このレーベルはこういう雰囲気だ」という覚え方をしておき、あまりにそのレーベルとかけはなれた雰囲気を持つ曲はあえて別のレーベルのフォルダに入れたり、採用しないという方法も考える。

このように分けておけば、「誰々の〇〇って曲を使おう」ではなく、「前の曲に近しいこんな雰囲気の曲を使おう」という選曲ができる。

「今の時間はプログレっぽい曲が合いそうだ、じゃあ次はレーベル…スッキリした音が多いこのレーベルの…8Aのキーの曲」みたいに直感的にブラウジングができる。

このおかげで、飲みすぎて泥酔していても、記憶もないのにDJができているらしい。

そしてこのフォルダは、音楽用のマスターSSDに保存してあり、このフォルダから各USBメモリにコピー・貼り付けして量産している。

USBからUSBにコピーを繰り返しているとどんどん音質が劣化していく。

マスターデータを作っておいてそれをコピーすれば、全てのUSBメモリが「1回分の劣化」だけで済む。

この方法をとるなら知らないといけない「フォーマット形式」

PioneerのCDJ、特にCDJ-350の現場に行く場合を考え、USBメモリの容量は「32GB」、次点で「64GB」としたい。

CDJは、USBメモリのファイル容量が大きくなればなるほど読み込みが遅くなるようなのだ。

これは、rekordboxで解析してエクスポートしたデータならそんなに気にはならないのかもしれないが、全く解析していない素の音楽ファイルだと、フォルダを移動するだけで読み込み時間が発生したりする。

さらに、これは専門的な話になるが、USBメモリにはフォーマット形式がいくつかあり、肝になる形式としてFAT32とexFATというものがある。

そして、Windowsの機能でフォーマットをすると、32GBまでのUSBメモリはFAT32、それを超える容量はexFATでフォーマットする。特別なソフトを使わないと、逆のフォーマットをすることはできない。

CDJの仕様を見ると、実は標準ではFAT32のみで、exFATに対応していない機種が多い。

なので、64GB以上のUSBメモリを持って、ファームウェアを更新していない古い機種でDJをしようとしたとき、exFATであるがばかりにそのUSBを認識しないリスクがあるのだ。

64GBのUSBメモリをFAT32でフォーマットするには、上記の通り専用のソフトを使わないとできない。それにそのソフトを使って、間違えてOSが入っているシステムディスクをフォーマットしようものなら、パソコンが置物になってしまう。

なので、32GBのUSBメモリを何本も持ち歩くというのが一番リスクが少ない選択になる。何本も持っていれば、1本が寿命で死んだところでほかのUSBメモリを用いてDJができるからリスク対策にもなる。

DJは客を喜ばせられるなら、プレイは自由だ

rekordboxを使う使わないは、DJの腕と何も関係がない。

ブースの向こう側で踊っている人たちが楽しいことが正義であり、そこにCDを使おうが、レコードを使おうが、パソコンを使おうが、何も関係ない。

どこまでこだわったところで、踊らせられる人は変わらず踊らせることができるし、逆もしかり。

Uplifting Tranceやテクノ、ハウスはこの方式でDJができそうだ。

膨大な数の曲と名前を一致させるのではなく、雰囲気だけで曲を買って、自分でプレイした後で自分でいい曲だと感動し、そこで初めて曲やアーティストを覚え始めるくらいでもいいと思うんだ。

曲さえ分けてしまえば、「ジャンルごとの繋ぎ方の違い」記事で書いたようにプレイスタイルを変えればいいだけだ。

あざらしは今後も、この方法でDJできなくなるまではずっとこの方法を使い続けると思う。

毎回1曲1曲頭出しをして、ピッチを合わせる作業をしている時が、DJしてる実感があるし、楽しいと感じるからだ。

急にDJしてくれと言われても、いつでもセットリストがあるかのような選曲ができる、そんなセレクターDJであり続けたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?