逆境の心理的安全性ー混迷の現代社会を前提としたシン・組織論

"マネージャーの機能不全がいよいよどうにもならない状況になりつつあるーーー。"

こんな問題提議から始まるリクルートワークス研究所の記事が2024年2月7日に公開された。数十年にわたって実在していたミドルマネジメント人材の負荷に対して、近年では"アドオン的"に部下への繊細な「気配り」や細やかな「心配り」、つまり「感情的なケア」が求められるようになったというのが本稿の主な考察となっている。

大変興味深い"論点の提議"であり、マネージャーの具体的な負荷の実態に対して独自アンケート結果や多様な見識者の引用も踏まえてリアルに炙り出す一方で、読み込むほど如実に突きつけられたのが

なぜ今という時代に、部下の「感情的なケア」がさらに必要になったのか?

という問いである。本記事では背景として「部下の心のコンディショニングケアの必要性」と触れる程度であり、さらに言葉を借りると「カウンセラーみたいなことをしている」マネージャーの実態が、なぜ今強く現出しているのか…。この深層部分の理解を足場としない限り、残念ながら本問題提議における深層理解や、最適なマネージャー・企業組織への処方箋は見当たりそうにも無い。正しい「To Be」を見出すためには、正しい「As Is」の理解が欠かせない。

ミドルマネジメント・マネージャーの重要性は、健全な企業組織の運営という視点のみならず、中長期の企業の競争優位性といった企業経営の本丸におけるオセロの四隅なのは間違いない。また私自身も「感情」という視座からの組織・マネジメント重要性は私も何度か言語化しているものの、現代におけるマネージャー業務の"総合格闘技的"な負荷の高まり対して、もっと広範囲的かつ複眼的な視野からの考察や、何らかの具体的な解決策を提示することはなかった。

以上より、本noteでは"いよいよどうにもならなくなってきた"と描写されるマネージャの負荷の高まりの背景や原因は何なのか。特にこの「ファクト認識」部分の分析と解説に重きを置いて深ぼっていく。その上で、多くのリーダーシップが今求められている期待値と、現代社会の実態とのギャップという観点から構造的に「問い」の全体像を整理した上で明らかにし、最後に付属的ではあるものの、現実的な解決策をいくつか提示していくことにしよう。

このような趣旨から、本noteでは広範囲な社会学的知見を踏まえた上での空間的・時間的帰結を用いて、現代社会におけるリーダーシップの実態を明らかに、然るべきシン・組織論的な輪郭を提示したい。特に社会背景の考察においては「人材不足」という観点は自明であるため、主に私たちの「認知特性」や「社会構造」という切り口を中心に本論を進めていく。引用するトピックが多様かつ広範囲なため、2万字以上の長文をお許し頂きたい。

なぜマネージャーは辛いのか?|ミドルレイヤーの構造的負荷

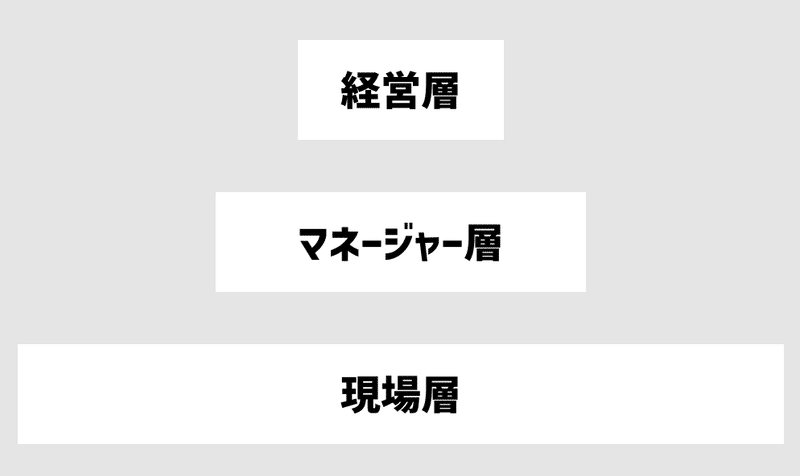

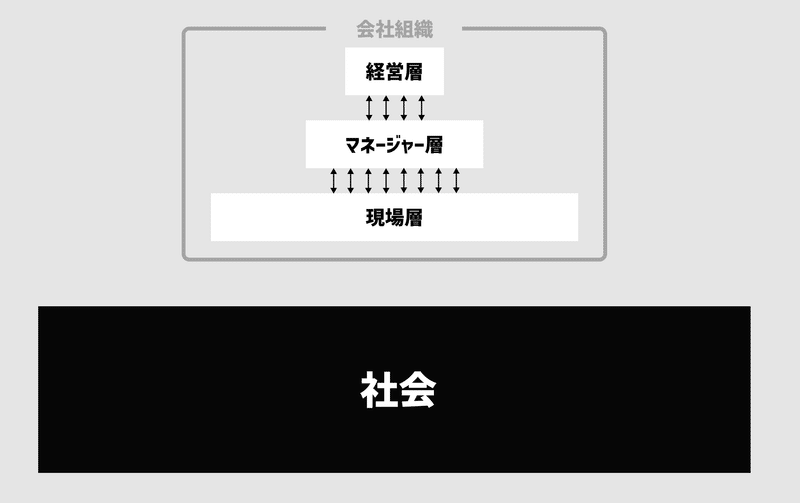

まず口火を切る形で一般的な組織構造を図解する。やや自明感は強いものの、あえて丁寧にマネージャーという「ミドルレイヤー」が構造的になぜ負荷がかかるのかという視点から俯瞰してみよう。

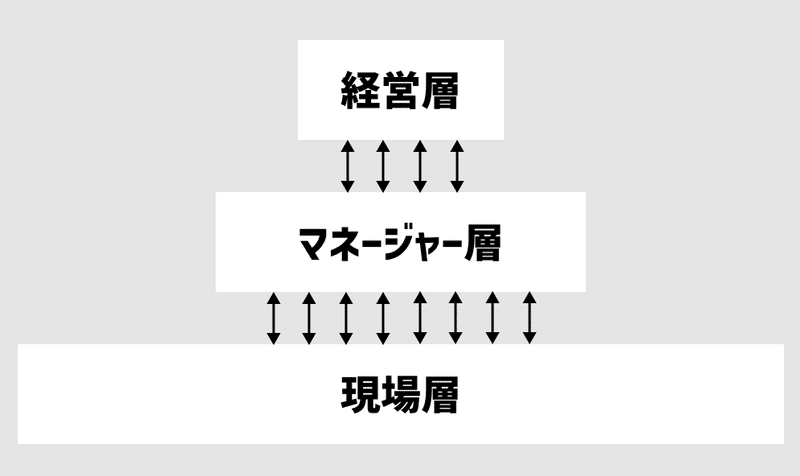

一般的な組織階層を極めて単純に抽象化すると、ざっくり三層構造になっている。この三層構造において、コミュニケーションのベクトルを付与すると次のようになる。

これも極めて自明だが、中間層となるマネージャーは上下の両面からコミュニケーションが発生する。実態は横方向のラインも存在するが、構造の単純理解のために無視すると、文字通り「板挟み」の構造が実態として露呈される。この板挟み構造のみならず、経営層と比較するとマネージャ・現場間のコミュニケーションライン数は構造的に少なくなることはなく、企業組織によって程度の差はあれ多くのマネージャーが現場層に対して多量のラインを抱えることになる。このミドルレイヤーに位置するいわゆる「マネージャー職」という責務は、組織コミュニケーショにおける挟撃を構造的に受ける布陣をとる。まずはコミュニケーションというひとつの視点を量的に可視化しただけでも、組織システムとしての荷重負荷が容易に想像できる。

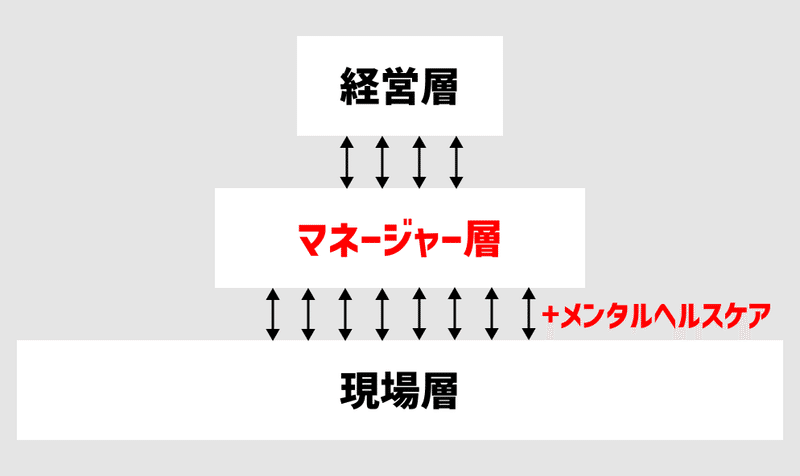

コミュニケーションラインの質的変化

冒頭に紹介した記事で指摘していたマネージャー業務における「アドオンの負荷」は、このコミュニケーションラインにおける量的な変化ではなく、質的な変化を指摘している。つまり、このラインの上に日々行われるコミュニケーションでデリバーされる組織・個人情報、利害調整、事業・目標管理、キャリア・組織開発…といった"お題"に「さらに高度なメンタルヘルスケア」がマネージャーと部下間のラインで増大しているという現代の実態だ。

フェアな視点で見れば、昔から「気配り、心配り」といった感情的ケアや、メンタルヘルス的なサポートの視点が不必要だったわけでも、不在だったわけでも無いだろう。人間という動物は有史以前より論理(理性)の動物でありながら感情の動物だったはずだ。

" 近年マネージャーの「感情ケア」の必要性が高まっている。それは昔から組織構造的には存在していた。ただし、組織コミュニケーションラインの質的な変化は、特にここ数年でさらなる高度な「感情ケア」の必要性に苛まれている。故に、マネージャーがいよいよどうにもならない状態になっているーーー。"

以上が正しい現代組織構造におけるファクト認識だと仮にした場合、ここ数年の「高度な感情ケア」に対するニーズはどこからやってきたのだろうか。この根本の原因を抑えない限り、根本の解決策を見出すことは難しいだろう。発症してしまった病を根本から治癒するためには、根底に巣食う病理を突き止めなければ始まらない。

現代「社会」を前提としない片手落ち

現代における多くの経営・マネジメント理論はいわゆる西洋が発祥、もしくは体系化・理論化の担い手となり、例に漏れず日本にも現在進行形で大量輸入されている。マーケティングや経営戦略、リーダーシップからファイナンス・アカウンティングまで。豊富な実例や識者の知的経験から編み出された理論やフォーマットを体系立てて理解し、駆使できることの価値は尊い。

一方で、これらの理論体系は多くの場合それを適応する「場」については”敢えて考慮しない”ことで成り立っている。その時代の社会・政治・環境や個社のコンテキスト等から部分を剥ぎ取り体系化することが、むしろ科学や工学的理論への正しい知的態度となっている。つまり、これらの理論はここでいう「場」は"無視できるものとする"という学術的前提の元で成り立っていると言える。

西洋から持ち込まれた多くのビジネス理論というものは、つまるところこういった「学術的前提の上に成り立っているという前提」を、しばしば我々ビジネスパーソンは無視してしまうことが少なくない。いや、そもそも多くのビジネス理論体系がそういった前提の上に成り立っていることを認知すらしていない場合がほとんどなのだろう。

特に、経営資源の中でも「ヒト」に関連する組織・人事・リーダーシップの領域においては、その時々の「社会という場」を前提としない限り、今の私には片手落ち感が強い。

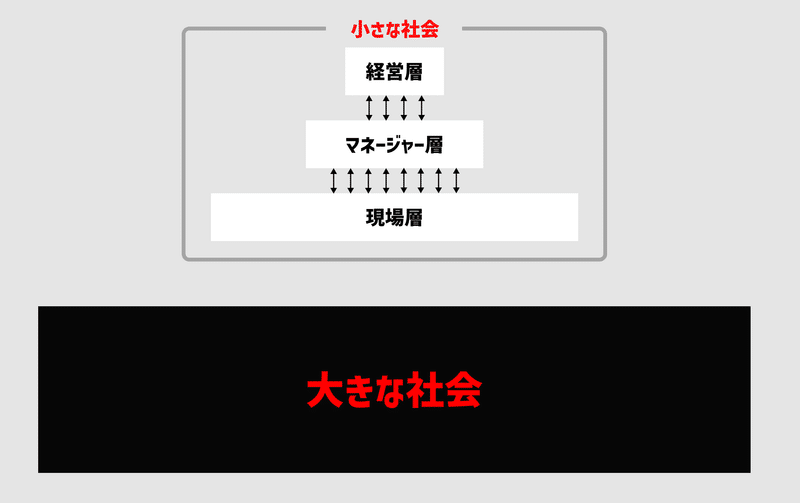

ビジュアルにすると次のような全体感となる。

このように、特にヒトに関するサイエンスにおいては、実際は「社会」という大きな磁場的な土台の上に成り立っているという前提を忘れてはならない。目の前のヒトに対する課題は、そもそも全てがその時々の「社会」が前提となっているというメタ認知がまず大切となる。

木を見る西洋人、森を見る東洋人

ここでやや小道に逸れるが、本論を最後まで貫く重要な視座なので少々お付き合い頂きたい。

「多様性」というワードを目にしない事がない昨今。この「多様性」に関して、皆さんはどのぐらい真剣に考え、咀嚼しているだろうか。表層の違い(見た目、性別、国籍…etc)は分かりやすい。だだ、これを認知するだけでは本当の意味での「多様性」を理解したことにならない。

例えば大雑把に分類した「西洋人」「東洋人」でも、歴史的な信念体系や認知プロセスの違いによって、どうやら現代でも多くの「思考」や「行動」の"癖"を生み出しているようである。そんな知見をこちらの参考文献からいくつか引用させて頂く。

果たして、西洋人と東洋人は、2500年以上の歴史を紡ぎながら、実態として別々のモノの見方をしてきたという。

世界中で10億人を越える人々が、古代ギリシアの知的遺産を受け継いでいる。一方、20億人を越える人々が、古代中国の思想的伝統を受け継いでいる。2500年前のギリシアと中国とでは社会構造も人々の考え方も異なり、そこから生み出された哲学や業績も大きく異なっている。

この"人種"としての起源の違いから、ギリシア人(=現代の西洋人)と古代中国人(=現代の東洋人)は、おおむね次のような認知・思考・行動プロセスや信念・価値観の差異が"事実上"生まれることとなった。

<古代ギリシア人 = 現代の西洋人>

ギリシア人たちは自律的で、人々に真実として受け入れてもらえるものを見出すべく、自己主張や討論に力を注いだ。自分は他者とは違う特性をもった個人であり、他者とは切り離された社会単位であると考えた。自分の運命は自分の支配下にあると思っていた。

同様に、ギリシア哲学では分析の単位として人、原子、家といった個々の対象物を念頭に置き、そうした対象物の特性を問題にした。世界は原則として単純でわかりやすいものだった。世界を知る上で必要なのは、ある対象物に固有の属性は何かを理解すること、それによって対象物が属するカテゴリーを見極め、そのカテゴリーに対して適切な規則を適応することだけだった。

<古代中国人 = 現代の東洋人>

中国人の社会生活は他者との協調に重んじ、自由ではなく「調和」をモットーとしていた。これは同様に中国哲学が目標としていたのは真実の発見ではなく「道」であった。行動の指針にならない思考は無意味であるとされた。世界を複雑で、出来事は互いに関連しあっており、物も(人も)「切り分けられたパイのようにではなく、網の目のように」結びついていた。

世界がかくも複雑で相互に関連しったものである以上、中国人にとって、文脈に目を向けることなく対象物を理解しようとするのは無謀なことだった。

この差分の結果、西洋人と東洋人で「世界の捉え方」つまり現実世界の正しい認知に関して、多くの場面で異なる見解を持つに至る。西洋人は場や文脈から探求対象を切り離すため、論理的思考や分析には次のようなリスクがデフォルトで内包されている。

論理的分析は、文脈を排除するというギリシア人の傾向の延長線上にある。論理を適用するときには、文章から意味を剥ぎ取り、形式的な構造だけを残すという方法をとる。こうすることで、議論が妥当か否かの判断が可能になる。

中国人は全ての物事が根本的には関連し合っているという確信をもっているがゆえに、対象物が文脈に応じて変化することを当然だと考えている。対象物をカテゴリーに正確に分類しようとしたところで、それはたいして出来事を理解する助けにならない。

出来事は常に様々な力の集まる場の中で起こるという考え方は、まさに中国人の直感であった。したがって中国人はガリレオよりも2000年も早く「遠隔作用」の原理についてある程度認識していた。彼らは磁気や反響といった概念をもっていたし、潮の干満の原因が月の動きにあるというガリレオさえ見逃していた事実にも気付いていた

個人的にはこの論考を全面的に支持したい。なぜなら、少なからず私は東洋人(日本人)として西洋的な認知・思考パターンに対する差分を、日々の現実として体感している。

日本人は西洋ほどの明確な宗教的姿勢を持たないにも関わらず、抗うことのできない自然や世界の周期に対する風習や慣習が、確固たる宗教観を想起させる。例えば人生において定期的にやってくる災厄や邪気が寄ってこないよう"神様"に祈願・祈祷する「厄年」「厄除け」という慣習や価値観。例えば秋の収穫・実りを、煌々と照らす満月を代表として自然に感謝する「お月見」という風習。あらゆるものには魂が宿り、自然と共生する「アミニズム」的な価値観が今だに東洋人たる私たちの深層に大きく深く根付いている。

これら東洋的ものの見方が、変化の多く複雑な目の前の現代の「現実理解(ファクト認識)」において、より高い解像度をもたらしてくれる感覚がある。先に触れた西洋的な経営・マネジメント方法がカテゴリ分類を起点とした文字通り「方法論」としては卓越しているものの、それを適応する「場」も考慮した社会・世界というシステム全体のメカニズム・エコシステムの理解という観点では、東洋的な視座こそ解像度をブーストさせる。これはつまり、西洋か東洋か、二者択一の問いではなく、どちらが良いか悪いかの議論でもなく、それぞれ相互補完的なモノの味方の違いというメタ認知なのである。

事実、中国人はガリレオよりも2000年早く遠隔作用に気がついていたが、中国をはじめとした東洋人はこれらの「真実」を突きとめるよりも、人としての「道」を見出すことに傾倒した。従って、例えば「哲学」や「科学技術」の分野では、西洋と比較すると論文や特許の量から、世界的影響力のある権威的な個人まで、東洋陣営は圧倒的に後塵を拝している。これは日本の(一国の)国力という観点では大いに奮起して躍進すべき分野であるものの、世界全体としては見事にバランスされていると言える。

いや、バランスという観点では現代はあまりにも西洋崇拝が過ぎている。特に経営・マネジメント領域においても未だに近代の欧米キャッチアップ思考が抜けきれていない。この観点も本論における重要な問題提議として楔を打っておきたい。

西洋思考は「主体性」を重んじ、あらゆるものを場や文脈から剥ぎ取り、可能な限り小さい単位で切り分けて考え、真実を探求する。カテゴリ分類を起点にする「OR」的な認知思考プロセスだ。

一方東洋思考は「調和」を重んじ、複雑な全体を複雑なままに理解しようと努める。あらゆる万物は繋がっており、物事は絶えず変化し影響し合う「AND」的な認知思考プロセスと言える。

個人的に提唱したいのは、課題解決や意思決定においては「OR」思考で、ファクト認識は「AND」思考でという西洋と東洋のハイブリッドスタイルである。

先の課題意識に戻ると、

" 経営資源の中でも「ヒト」に関連する組織・人事・リーダーシップの領域においては、その時々の「社会という場」を前提としない限り、常に私には片手落ち感があるーー"

ビジネスの分野、実用の世界に傾倒すればするほど、それが世界の全てだと盲目的になってしまう。しかし、実際それは俯瞰してみれば「小さな社会」であり、その社会はより「大きな社会」が前提となっていることを決して忘れてはならない。むしろ大きな社内という前提の上に、それぞれの企業・組織内にもその影響下にある「小さな社会」が確かに存在している。

小さな社会は、必ず大きな社会の影響下にある。常に目の前の社会を、より大きな社会のサブセットとして見なければファクト認識の時点で片手落ちとなる。これは、人類が紡いできた「リーダーシップ史」を振り返れば限りない事実としてよくわかる。次に、そんな社会から影響を受けるリーダーシップ史にも少し触れておこう。

独裁のリーダーシップはなぜ現出するのか

ここではビジネス学問的ヒト、中でもリーダーシップが内包する領域において「社会」の影響力を考察する。

リーダーシップ論においてはしばしばトップダウンかボトムアップか、男性的権威的なスタイルかサーバントリーダーシップかなど、個々のリーダーシップスタイルの良し悪しは体系化され比較検討される。それはリーダーシップスタイルの類型化という観点でも、時に生存者バイアスの入り混じったバイネームでの成功者比較という観点でも。

ただし、こういったリーダーシップ論においてはそれを適応するヒト側の属性や、有事か平時かといった対象概念となる企業の周辺領域まで考慮することはあっても、それは多くの場合その「会社内の個別事情」を勘案するまでに止まっている。つまり、周辺領域への配慮は、その時代の社会といった大海原まで意識も思考も到達することは稀である。これは、先に触れた西洋的な人事・組織・リーダーシップ論が、ビジネスの世界においてはマジョリティであるからに他ならない。

そこで、例えばトップダウン、独裁スタイルのリーダーシップについて少し歴史を掘り下げてみよう。今という時代は民主政に対して中国やロシアといった「専制政治」、つまり「独裁の復興」が俄に騒がれ始めている。独裁で歴史的なビックネームは、例えば第二次世界大戦下のドイツ「アドルフ・ヒトラー」が挙げられる。彼はなぜあの時代、あのスタイルでドイツ国家を統治し、国民は彼を中心としたナチス党を支持し、ホロコーストの残虐を許すことになったのだろうか。端的に援用するため、便宜的にヒトラーの内面的特性と、その時代の社会情勢を「対比的」に箇条書きで列挙することで、結果として行使されたリーダーシップスタイルが「個別分析の合理性」よりも「相互作用の妥当性」によって現出したという限りない事実を炙り出してみよう。

アドルフ・ヒトラーの内面特性

・幼少期より自分の居場所を見つけられず、友人も少ない孤独な青春を送る

・第一次世界大戦に兵士として参加、初めて自分の居場所を見つける

・自分の居場所とワイマール共和国(=ドイツ国家)のナショナリズムがシンクロナイズする

・第一次世界大戦における敗戦によって負わされた国家的な重荷が、他国や他民族への類稀なる怒りとなって内面で爆発する

・唯一と言える「弁舌」スキルが評価され、ナチス党員として頭角を表す

・1921年7月、党の独裁権を付与された指導者(党首)へ就任する

当時のドイツ社会

・第一次世界大戦下におけるドイツはヴィルヘルム2世という皇帝を配した帝政国家だった

・敗戦と皇帝の敗走により帝政が崩壊、ワイマール共和国が誕生。敗戦をトリガーに皇帝支配から一気に民主主義へ逆振りする

・敗戦における不平等条約の重荷でハイパーインフレが起こり物価が急騰

・同時に世界恐慌が起こり貧困と混乱と不満のボルテージが高まる

・多額の借金と敗戦の混乱を急ごしらえの新政権がハンドリングできず、極度の不安と不満から強烈なリーダーシップが下から上へ突き上げ的に求められるようになる

・ラジオ等のメディアの普及により、プロパガンダ(特定の政治主張の伝達)的に民意を陽動するインフラが行き渡る

・沸騰寸前の国民感情の拠り所に、ナチス等並びにヒトラーの主張(=怒り)が符号する

・・・

なぜナチス党・ヒトラーのような独裁政権が誕生したのか。

なぜヒトラー独裁政権が当時のドイツ国家下でワークしたのか。

ヒトラーの内面や個人的な能力(だけ)ではなく、むしろ「社会のニーズ」として独裁のリーダーが現出したことがよくわかる。経営リソース「ヒト」に起因するリーダーシップスタイルひとつ取っても、スタイルそのものだけで良し悪しだけを判断することは、極めて片手落ちであるということをあらためてここで示したい。

繰り返すが、人や組織はいつでも社会を土台に成り立っており、その時々の社会を考慮すること無しにリーダーシップの良し悪しを語ることは、木を見て森を見ずという真理に必ず付き当たる。

進撃の心理的安全性

前項までは具体的かつ実用的なリーダーシップ論においては、前提となる「社会」を考慮することの重要性をやや丁寧に説明してきた。このメタ認知を文字通り土台としつつ、ここでは新興かつメジャーな「心理的安全性」という概念とリーダーシップについてあらためて紹介したい。

個人的にも心理的安全性の理論としての妥当性や、具体のリーダーシップ論としての有用性に関して疑義を唱えるつもりは毛頭無い。ただし、他の西洋体系的な理論と同様に、これ単体においても一筋縄ではいかないのが心理的安全性とそれをも元にしたリーダーシップだと思っている。まずは、端的にそれぞれを紹介したい。

そして、今だに「心理的」「安全性」という言葉尻ゆえに、本概念を誤用しているケースが悲しいほど散見される。心理的安全性(psychological safety)と名付けられ、ラベリングされてしまった時点で、一定勘違いされるリスクを背負ってしまった運命になるのが本リーダーシップ概念だ。そのため、本論でもあらためて「心理的安全性とは何か」をやや丁寧に触れていく。これもあくまで個人的解釈も含むので、本全体論の中においてこの点における正確性や厳密性が必ずしも担保されてるものではないことをお許し頂きたい。少なからず私は下記のように理解し、現実のリーダーシップにおいえて活用している。

心理的安全性

まず、心理的安全性とはそれ自体が担保されている場やチームワークの事自体を指す。

詳細な説明は割愛するため、過去のnoteより引用させて頂く。

「心理的安全性」という言葉尻が醸し出す"温かで優しい"という組織イメージが先行しがちなバズワード。本質的に重要なのは「言いたい事(良いことも悪いことも)を言える」空気と信頼関係。そして「心理的安全性」の高い組織の最も大きな果実はその「率直な発言」をキーとした「継続学習」の促進。あくまで重要なのは「学習する組織」であって、それを促すために意図的に「ヘルシーな衝突が起こる」状態を保つのが本当の意味での心理的安全性が高い組織です。

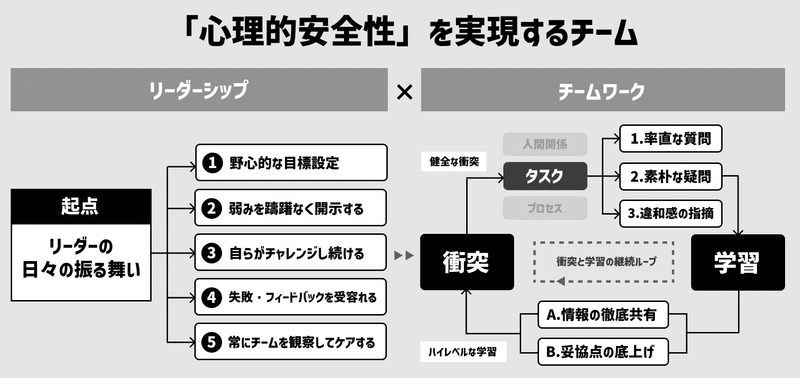

心理的安全性を目指すリーダーシップ

心理的安全性とは、それが担保されいている場やチームワーク自体を示すもので、当然それを志向し実現させる側から到達する理論や行動スタイルといった「リーダーシップ論」がアタッチメントとして必要となる。このチームワークとリーダーシップの関係と要点を端的に次のように図解することができる。

こちらも、心理的安全性的なチームワークを志向する具体のリーダーシップ論に関しては過去noteをご参照頂きたい。

ここで一旦「心理的安全性を志向するリーダーシップ」についてサマリ的にまとめておく。

▼心理的安全性の高いチームでは、強いリーダーの一声で全てが決まるような事は無く、あらゆるチームメンバーの視座や意見が発露される

▼リスクや恐怖を心理的バックグラウンドとした「妥協的沈黙」ではなく、チャレンジや向上を心理的バックグラウンドとした「創造的衝突」が促される

▼その結果、本来ブラインドとなっていた視点や理屈をチーム全員が認知し、より多くの前提情報から公平な対話を踏まえ、新たなより良い課題解決策が見出される

▼このプロセス自体が、リーダーのみならずあらゆるメンバーへ学習機会を与えるという自己強化ループが働き、チームパフォーマンスの底上げが定常的に行われる

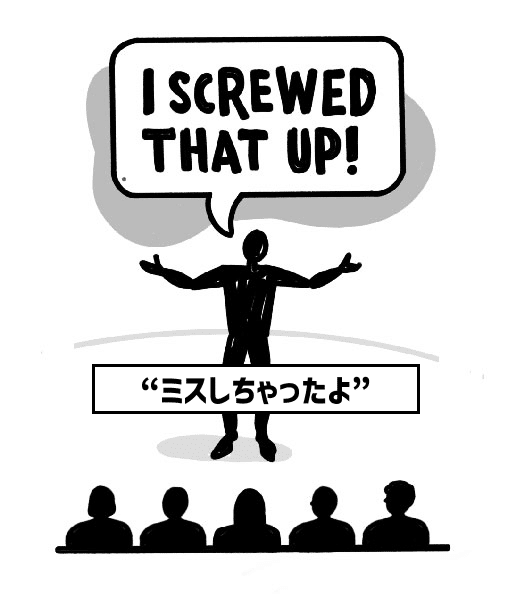

▼この状態を創発・維持するためにリーダーは自らが手本となって高い目標にチャレンジし、失敗を受け入れ開示し、対話やフィードバックを積極的に求めるようなリーダーシップを志向する

以上が、現代の経済競争環境において、そして成功のリバースエンジニアリングを用いて、差別化とサバイブが極めて熾烈なビジネス環境における極めて有用なチーム理論、リーダーシップ論であることが理屈でわかるのではないだろうか。あらためて、人事・組織界隈の著名な方でも「心理的安全性」をその言葉尻だけで「優しいぬるい組織」と勘違いしている方もいらっしゃるようなので、誤用に関して十分にご留意頂きたい。

ここでもう一度、冒頭の課題意識を再掲しよう。

" 近年マネージャーの「感情ケア」の必要性が高まっている。それは昔から組織構造的には存在していた。ただし、組織コミュニケーションラインの質的な変化は、特にここ数年でさらなる高度な「感情ケア」の必要性に苛まれている。故に、マネージャーがいよいよどうにもならない状態になっているーーー。"

心理的安全性を志向するリーダーシップの図解においても、主要な行動洋式のひとつとして

⑤常にチームを観察してケアする

という振る舞いを挙げている。

他の①〜④の行動様式を無邪気に実行し続けるだけでは、やはりここでも片手落ちな感覚がある。リーダーがあるべき姿を率先して見せることの「リーダーシップパターンとしての普遍性」は、例えば山本五十六の次の言葉に代表される。

やってみせ、言って聞かせてさせてみて、ほめてやらねば人は動かじ

つまり、これはリーダーシップ、人材育成など、人心掌握的なアプローチの前提条件となる。その上で、どんな振る舞いをチームにインストールしたいのかという論点で、今は「心理的安全性」がメジャーなコンセンサスとして求められているという構図だ。

ただし、今という時代・社会がそれだけでは完結させてくれない。「⑤常にチームを観察してケアすること」を最後のピースとして手放すことを許さない。この私個人における感覚と、実組織における実態に、極めて甚大な影響を与えているのが、現代の社会問題と社会構造であると考える。

前置きが長くなったが、ここからようやく冒頭の問い

" なぜ今という時代に部下の「感情的なケア」がさらに必要になったという「背景」的な考察や、具体的に個社や経営陣は本課題に対してどのような解決策があるのか"

を回収する論考を「逆境の心理的安全性」の後半戦として開始したい。

人類史上最高に"センシティブ"な社会

SNSに端を発する、もしくはSNSがブーストする「炎上騒ぎ」は枚挙にいとまがない。これは当然、SNSがツールとして構造的に持つ課題によるところが大きいが、現実社会はそれほど単純でもなく複雑怪奇だ。そんな「炎上沙汰」が日常茶飯事となった現代社会の深層には、いったいどういったメカニズムが働いているのか。そして、そんな現代社会は結局のところ、客観的にどんな社会と言えるのだろうか。

ここからはそんな社会学、社会システム学的な視座を借りて紹介したい。私は残念ながら専門家ではないため、多くの識者からの主張を参考にさせて頂く。

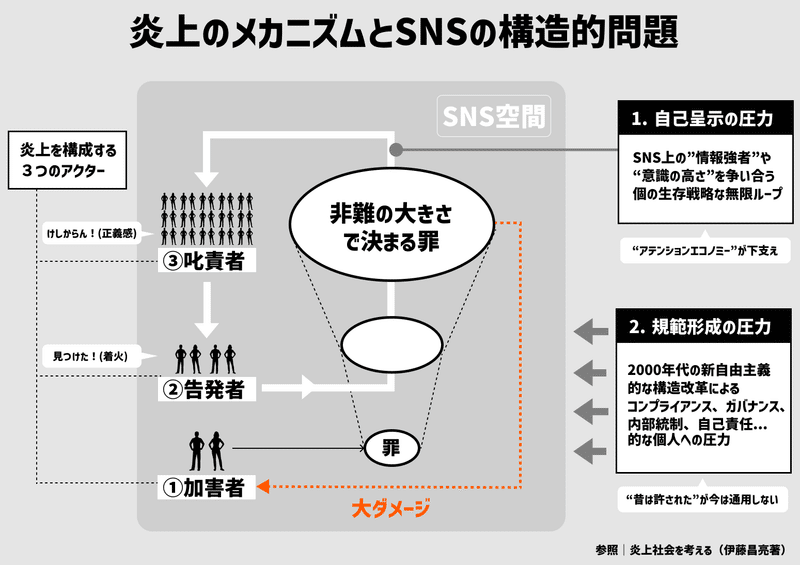

炎上のメカニズムとSNSの構造的問題

なぜSNSが個人を死まで追い詰めてしまうのか。そこには現代社会やSNSが孕む構造的問題があった。概要は上記に図解させて頂いたが、個別のキーワードをそれぞれ以下に補足させて頂く。

罪の大きさは非難の大きさで決まる

まず構造の前に、そもそも「罪」とは何なのかという哲学的問いによるマインドセットが重要となる。

社会学者E・デュルケムによると「われわれは、ある行為が犯罪であるからそれを非難するのではなく、それはわれわれがそれを非難するから犯罪なのである」という。つまり犯罪が犯罪として存在するのではなく、そこに第三者からの非難が存在するから犯罪なのであると。この視点に立脚すれば、犯罪の重さや大きさは、非難の重さや大きさに依存することになる。結論から言うと、SNSは非難の大きさを過剰に飛躍させる装置として働く。究極的にはポジやネガにか関わらず、該当のトピックに関して発言すること自体が炎上に加担し、結果「罪の大きさ = 非難の大きさ」を増大させ、加害者に甚大なダメージを与える。この基本構造に対して、以下2つの圧力が存在している。

自己呈示の圧力

SNSの極めて権威主義的な構造は「フォロー」や「いいね」の能動的アクションの上に成り立っている。これは既に権威のあるものは多くのフォローやいいねを集め、権威を欲する民衆をフォロー数やいいね数の獲得にかり立たせる。情報強者性や意識の高さといった自己呈示の欲求は自発的な投稿のみならず、誰かの投稿に対するリアクションにおいても発露される結果、罪状を孕んだ投稿に対して罪の意味づけマウンティング合戦となる。ここにプラットフォーマー並びにユーザーを市場経済性(アテンションエコノミー)が下支えする盤石の布陣が、SNSと自己呈示圧力の結託を確固たるものにしている構図だ。規範形成の圧力

2000年代初頭から「ガバナンス」「コンプライアンス」「内部統制」…といった新たなキーワードが現出し始めたことを感覚的に体感している方々も少なくないだろう。これは政府の経済政策として明確に押し進められてきた「小さな政府」志向の結果、現れるべくして現れた企業や個人に対する自己統制へのムーブメントだ。新自由主義(ネオリベラリズム)と呼ばれる本スキームの淵源は西洋先進国、イギリスのサッチャー首相やアメリカのレーガン大統領の時代である。「事前規制から事後監視」への大きな転換は、グレーゾーンだらけのリアルな世界をクリーンな世界へと押し進めていくに至った。この「世界のクリーン化」をインターネットの勃興とSNS事業者の跋扈が加速させたのは言うまでもない。

以上の背景より、SNSを中心とした3つのアクター「加害者」「告発者」「叱責者」による華麗な連携プレーと、「自己呈示」「規範形成」という2つの構造的圧力によって

「ちょっとした罪が莫大な非難のボリュームで帰ってくる」

のが現代社会の構造的問題の根っことなっている。再度認識すべきは、 「罪の重さ」は事実上「非難の大きさ」で決まるという恐るべき実態だ。

"文春砲"が本当に破壊しているもの

以上の構造論を踏まえ、ここでもう少しカジュアルかつ広範囲で現代社会の推移と外観を流れに沿って言語化しておこう。「構造的問題」を理解するには、前述のような水平方向の空間的帰結もあれば、縦方向の時間的帰結もある。縦方向の時間的帰結は、多くの場合不可逆なのだ。

▼インターネットによって人類はあらゆる思想、情報に瞬時にアクセスできるようになり、一般市民は歓喜した

▼同時に、それらのインプットをベースに自ら声を上げる、そういった声にリアクションすることが容易なオープンな(一部の専制国家を除く)ツールを、ヒトは人類史上は初めて手にした結果、意識的な覚醒も起きた

▼これがマイノリティや社会的弱者の可視化を促進し、彼らに発言の機会を与え、意識の進んだ一部の人たちがそれらを擁護する潮流が爆誕した

▼差別と偏見に満ちた人類史・文明史からすると、驚くべきスピードでツールが進化し、同時に同時に驚くべきスピードで内面変化も迫られた

▼光が差すところに闇がある。一つの意見や思想には、必ず反論や反発が生まれる。それらも含めてネット社会は無邪気にオープンに可視化を促進した

▼インターネット的なオープンさと、SNSのスキームは身近な友人から遠くのインフルエンサーまで「相対比較」の物差しが個人を直撃するようになった

▼個人のルサンチマンを悪意なく活用して収益化するプラットフォーマーは、徐々に自らにブレーキをかけるインセンティブを失った(もしくは最初からそんなインセンティブは無かった)

▼これと同時かそれ以前から、先進国では「事前規制」から「事後監視」へと国家レベルで行政や社会を変革していくムーブがあった

▼それはいち個人に高いレベルでの自律や自制を求めることになり、コンプライアンスやガナバンスを個人の精神単位で効かせる必要を求めるに至った

▼日本では、ムラ社会的な価値観と村八分的な式たり、言い換えると穢れ(けがれ)と禊(みそぎ)の文化があらたな「自己責任カルチャー」と結びついた

▼その結果、無邪気に現代のコンプララインを飛び越えたエリート層、著名人、マイノリティがSNSを中心に弾劾される事案が多発することになった

▼コロナはこういった「オープン性と分断」のパラドックスを物理的にも精神的にも加速させる契機となった

▼個人も会社も社会も、封鎖と解放を繰り返した結果、もはや不可逆的なオンラインの世界が誕生した

▼この不可逆オンラインの世界は「便利さ」を提供する一方で、より一層個人や社内の精神的な連帯を引き剥がしていった

▼コロナ禍あらゆるレイヤーの振る舞いも、SNS空間では非難の対象となり分断の可視化を促進した

▼そして昨今の告発者の雄、週刊文春による度重なる砲弾を半ばエンタメ的に楽しむ層も含め、現代社会は政治的な主張から心象的な戯言まで四方八方、罵詈雑言のオンパレードとなった

▼以上の結果、少なくとも日本では「生きづらさ」「息苦しさ」を日常生活から言論の場に至るまで深層に宿らせる結果となり、今至るーーー

以上の論考に沿って、現代社会をビジネスボキャブラリーで表すと

「現代社会は、絶望的に心理的安全性が低い」

と言える。

結局ここまでで何が言いたかったというと、組織論・リーダーシップ論の現時点でのメジャースキームとして求められている「心理的安全性」を志向していく上での社会自体が、絶望的に心理的安全性が低いという事実である。

つまり、イマドキの会社組織のリーダーは、このような社会で生きる構成員を包摂しながら「心理的安全性」の名の下に強いチームと作り上げ、チームで成果を出さないといけない。

以上が、冒頭の

"マネージャーの機能不全がいよいよどうにもならない状況になりつつあるーーー。"

という一文に対する、社会構造も含めた正しいファクト認識になると考えている。

週刊文春の砲弾が飛び交う現代日本社会。その砲弾が破壊しているのは個人のプライバシーや既得権益者の特権だけでなく、社会の心理的安全性も木っ端微塵に打ち砕いているのである。

「論破」ゲームで浮き足立つ社会とその敵

身近な事例やメタファーとして「週刊文春」を取り上げたが、もう一つ直近の日本社会のわかりやすいハイライトを取り上げておきたい。それが"ひろゆき氏"が火をつけた「論破ブーム」だ。

この論破ムーブがもてはやされた背景も社会の流れとして掴んでおく必要がある。また、その全段として「決断主義」という概念にも触れておきたい。このボキャブラリーがインストールしてあると、社会構造や政治パフォーマンスと、我ら大衆との相関図がよく分かる。

まず、先に触れたナチス・ドイツを支えた法学者のカール・シュミットが提唱した概念に「決断主義」と呼ばれるものがある。これは不透明で混沌とした時代には「敵と味方」という二分法(そしてそもそもこれこそ政治の本質だと説く)で決断力を発揮するリーダーに支持が集まることに着眼し、その際極端に言えば「決断の具体的な中身は問われず、リーダーがズバッと決断すること自体に支持が集まる」ことを指す。これは一般市民の体験として、感覚的に分かるのではないだろうか。

今という時代はまさに不透明で混沌としている。特にコロナ禍のカオスにおいて、大阪府の吉村洋文知事や東京都の小池百合子知事はその大胆な物言いで明示的に指示を集めた。毎日新聞が2020年5月に行った世論調査ではコロナ禍への対応で最も高く評価される政治家として吉村氏、小池氏がワンツーフィニッシュを飾っている。コロナのカオス期に思い切った決断でポピュリズム(大衆迎合主義)と政治的パフォーマンス(敵を明確にして断罪する)で大衆の声を代弁する政治家像を築き上げた両氏の振る舞いは、「決断主義」とは何たるかを社会の構造、大衆の特性として私たちに教えてくれる。

繰り返しになるが、大衆は「決断主義」に弱い。特に社会や個々人の将来の見通しが悪く、足場が不安定である時ほど歯切れ良く二項対立上の悪を切り捨ててグイグイ引っ張ってくれるリーダーに指示が集まる。それは大衆がリーダーが何を決断したかという中見ではなく、キレの良い決断というアクションに対して脊髄反射的にリアクションしているだけなのである。そうした大衆の無思考なリアクションが積み上げ的に世論を形成していくのが社会という実態である。端的に言えば「決断主義自体が大事なのであり、中見はどうでもいい」。これが「論破」をブームへと押し上げた社会的背景だ。決断主義を擁護する社会と、論破のペアリングは至高の味わいを伴なっているーーー。

ここで今一度「心理的安全性を志向するリーダーシップ」を少し違う視点で参照する。

チーム理論、リーダーシップ理論研究で個人的にも強く支持しているDANIEL COYLE(ダニエル・コイル)は、長年の調査研究の結果リーダーとして一番大切な資質を次のように挙げている。

「リーダーとして一番大切な資質は、自分の失敗を認められること」

この恐るべきロジックにお気づきだと思うが「自らの失敗を認めること」「誤りを認めること」は論破ゲームにおいては敗北に直結する。

Pixerの創業者も、Navy SEALチーム6のレジェンドも「fallibility(誤りを認められる資質)」こそがリーダーシップにおいてもっとも重要だと語っている。fallibilityこそ全てにおいて最も重要な「脆弱性ループ(=広義の心理的案税制)」への入り口であり、 全てのコミュニケーションに「I need your help to make this better」というシグナルを含むことの重要性を説く。

無能だと思われることを恐れず、分からないことや知りたいことを無邪気な好奇心と共にメンバーに質問攻めにすること。こういった振る舞いこそがリーダーにとって最も重要だとする指摘には 全面的に共感する。そもそもリーダーが常に正しいとは限らない上に、リーダーの振る舞いはそのままメンバーやチームの振る舞いになる(子は親の鏡理論)ので、権威より経験よりスキルよりも、リーダーは「失敗を認める能力」が重要だ。

ビジネスリーダーは短期的な勝ち負けを拾うのではなく、時に誤りを認めたり、自分の考えを相手の意見や気づきによって絶妙に修正することによって、一定の時間軸を持ってその蛇行を回収して最終的により良いゴールへ導く。人生にもビジネスにも、ショートカットは存在しないのである。

参照|Signal Fallibility Early and Often

ひろゆき氏がスキームとして導入している「ディベート」は、ゲームのルールとして二項対立の立場に敢えて別れ、お互いの立場を保持しないと成り立たない。決断主義者は判断保留ばかりしていていはそのスタイルが成立しない。しかし、実社会のリーダーシップは変化に対応しないと成り立たない。視点の裏の盲点を受け入れつつ、時に前言を撤回してアップデートすることで辿り着くべきゴールへ這いつくばっていく。これが現実で堅実なリーダーシップだ。また、実社会の問題は必ずしも二項対立のみで説明できるものではなく、真実に辿り着くにはしばしば二項対立の脱構築を求められる。これも、ディベートのゲーム論理においては無惨にもルール違反となってしまう。

論破される恐怖は、相手の意見を受け止めたり立場を柔軟に変化させることに精神的拒否権を発動する。 先に挙げた心理的安全性を司るリーダーシップで最も重要なのは「自分の誤りや失敗を認められること」という前提に立つと、論破で勝敗が決まるディベートと実社会のリーダーシップでは驚くほど戦う土俵が違うのである。

ロジックでキレ良く勝敗を決するゲームとしてのディベートや論破は、確かに客観的に見ていて爽快である。不透明で不安定な時代に決断主義を振りかざすリーダーは大変頼もしく見えるかもしれない。しかし、このディベートゲーム的な世界線を現実社会に持ち込んでしまう不用意さに、今のバーチャル先行で地に足がついていない現代人の危うさが滲み出ているように思えてならない。

シン・組織論

ここまで読み進めて頂いた稀有な方々は、現代リーダーシップ・組織論が求める「心理的安全性」を、小さな社会単位である企業組織で実現する上において、大きな社会自体の「心理的安全性」が劇的に低いという構造問題をかなり解像度高くご理解頂けたと思う。

このような現代社会に生きるわたしたち一人一人が、実態として精神的に大変危うい土台の上にかろうじて片足立ちしている。

故に、企業組織という小さな社会においても、感情ケアが必要な成員が続出し、それをマネジメントするリーダーシップ自体も大変センシティブな立場に置かれているのが、今という社会と企業組織に対する正しいファクト認識となる。

そんな「心理的安全性」的ギャップを空間認識した上で、本論も長くなったので再度冒頭の冒頭の課題意識を再掲する。

" 近年マネージャーの「感情ケア」の必要性が高まっている。それは昔から組織構造的には存在していた。ただし、組織コミュニケーションラインの質的な変化は、特にここ数年でさらなる高度な「感情ケア」の必要性に苛まれている。故に、マネージャーがいよいよどうにもならない状態になっているーーー。"

この最後の項では、以上の社会構造を前提とした上で、この課題に対する現実的な解決策を「付属的」に検討したいと思う。先に明示しておくが本論の特徴や私の思考性から「解決策」の考察や提示に多くを割くことは控える。現代は安易な「ソリューション」のオンパレードであり、無思考に正解を求める行動特性がビジネスパーソンにおいても蔓延っている。

故に、痛快でコスパの良いソリューションを提供することよりも、複雑怪奇なヒトや社会を複雑なままに包摂して理解に努める知的態度を啓蒙する方が、個人的には遥かに重要だと思うに至る。また、どんなソリューションであれ、これを読んでいる個々人や個社が今寄って立っている前提条件は驚くほど複雑に異なるのであって、安易に抽象化されサイエンスされた「パッケージ」がそのままソリューションとして効果を発揮するかは全くもって保証されていない。本論をここまで読み進め頂いた方々であれば、こういった視座は自明であることを願いたい。

この前提の上で、まずは本論の筋において対極となるようなアプローチに触れていこう。

感情を排した部分人格的マネジメントの是非

物事の認知、思考においては敢えて極端に逆張り・逆振りするというアクロバティックな方法が存在する。マネージャにおける「感情ケア」問題に関して言えば、敢えて「感情」が必要無いマネジメントに振り切るという方向性も、そういった可能性としての空間理解あると決して否定されるべきものでもない。

例を挙げよう。識学さんに代表されるリーダーシップ・マネジメント手法が現在進行形で感情マネジメントを否定しながら多くの共感とビジネス的実績を積み上げている。実際、2020年発売の「リーダーの仮面」は未だに支持を集め60万部に到達する勢いだ。

一言で言うとメンバーマネジメント・マネージャ業務の合理性の追求を徹底したのが彼らの手法だと言える。いくつか本書からのその思想や主張を抜粋させて頂くと次のようなものだ。

モチベーションの有無や個人差によらない「理論」が大事になってくるのです。やる気を上げて一気にやることより、平常心で淡々と成果を出すほうが、はるかに大事です。その環境を整えるのが、リーダーの仕事なのです。

会社は孤独を埋める場所ではありません。人間関係の寂しさを職場で埋めようとしていないでしょうか。

今、「1on1」ミーティングという手法がもてはやされています。

部下に対して、「最近はどんな調子か」「何か困っていることはないか」と、カウンセラーのように丁寧にヒヤリングし、モチベーションを引き代してくマネジメント方です。ここまで読んできた人ならわかると思いますが、1on1は、「位置」を間違えたダメな方法です。

ある取材をされたとき、「社員は家族ではないのですか?」と聞かれたので、「社員は機能です」と答えたらドン引きされたことがありました。しかし、本当にそうです。

つまり「感情ケア」を一切受け入れないというスタンスである。

業務マネジメントにおける合理性の観点から以上のスタンスは大変よく理解できる。そもそも会社は社会におけるある種公的な機能であり、血縁・地縁をベースにしたゲマインシャフトではなく、ビジネス上の目的・目標を達成するために結成されたゲゼルシャフトだ。

また、特に現代社会がこれを強く求める背景も理解できる。複雑な物事を複雑なまま処理するよりも脳神経的なコスパが良く、全人格的でしがらみの多い関係性より、部分人格的で手離れの良い関係性の方が今の時代のニーズに即していると言える。敢えて言い方を悪くすると、全人格的な付き合いというのはそもそも「めんどくせぇ」のである。会社組織というのは機能組織であり、心のざらつきを伴う「感情」を組織論においても徹底排除し、構造やロジックで回るように設計することは、特に混迷の時代に必死で結果を出し続けないといけない経営サイドからすると合理性が高い。VTuber等を象徴とする「文人化」が社会的・明示的に擁護される現代においては、感情やモチベーションといった類のものに、会社組織全体が引っ張られない合理的なマネジメントを志向する流れに自体に違和感は無い。

現代人の思考的特性はこちらの論考を参照して頂きたい。

一方で、この種の思考性や志向性は、部分的・短期的には成果を挙げやすいものの、中長期的な観点や社会も含めた全体包括的な視点に立脚すると、必ずしも「最適解」とは言い難いのではないか、というのが本論における立場だ。

そもそも人類は「中長期的価値」を「短期的価値」よりも低く見積もってしまうという経済行動学的な脳特性を保有する。つまり、個社の短期的な業績改善という個別最適的な視座ではなく、ヒト・社会構造を含んだ中長期的な共存共栄という全体最適的な物差しの違いをメタ認知したい。故に、本論ではここまで延々と「社会」を前提とすること、現代社会の複雑さを包摂した上で個社の組織マネジメントを検討すべきであるという足場を確立してきた。

「感情」を排した部分人格によるリーダーシップ・組織マネジメントは、より広義に「社会」という視座も含めると、このアプローチ自体が「社会」の破壊を加速させるデメリットを孕む感覚が強い。人や組織をアルゴリズムのようにマネジメントする合理性は、結果として極度に「損得化」した"ヒトの見た目をしたマシーン"を大量生産するリスクをビルトインする。この指摘の理解には、今という時代と日本という特異な環境における空間的・時間的な視点が不可欠だ。

多くの現代人にとって会社組織・労働環境が人生という可処分時間におけるマジョリティであるという事実は、企業が望むか望まないかは問わずそれぞれの企業組織・体験において「ヒトの人格形成」の重責を負うと考える。歴史的に長く見れば、多くの時代で地域や血縁コミュニティ・各種宗教が「ヒトがヒトであるための人格・道徳的鍛錬」を担ってきた。一方、「システム世界」がマジョリティの現代においてはこういった個人と国家・社会を繋ぐ中間集団が極めて希薄化しており、事実上「企業組織」にそのポテンシャルがあることは今まで延々と述べてきた社会構造上明白なのではないだろうか。実際、長らく日本においては長期・終身雇用という名の下に擬似的な社会福祉スキームとして機能してきたと言っていい。本コンテキストは後ほどの「解決策案2」で回収するが、ここで触れたかったのは「感情を排した合理的組織マネジメント」を部分人格性を前提に導入することは「ヒトの極度な損得化を加速させる」というより広範囲における負のインパクトである。こちらは深めると長くなるので、また別の機会に論じることとしたい。

さて、本論においてはこの方向性とは一定距離を置いた上で、あらためて不安定な社会の足場を包摂した形での「感情ケア」を全面的に受け入れるというスタンスを志向する。繰り返すが「感情ケア」を一切受け入れないスタイルが勃興すること自体は否定しない。どんな単位の社会にも極左と極右が存在し、それ全体としてバランスしているのが現実という複雑性を容認した前提で、個人的には「感情ケア」サイドを支持する。ファクト認識で重要なのはいつでも「OR思考」ではなく「AND思考」である。

「感情ケア」組織を成り立たせる3つのアプローチ

解決策1|正しい社会認知

まず最初に「前提」として提示したいのが、本論で散々語ってきた「現実社会」に対する正しいファクト認識である。これをまず経営陣から現場の全社員までインストールすることが何よりも重要だと考える。ヒトは少なからず寛容性や包摂性、利他性をゲノムレベルで内包している。ただ、それらは自らが知り得ないものにはどうやっても駆動させることはできない。いち個人のメンタルセルフディフェンス的には「知らぬが仏」は真理だが、社会・組織・コミュニティ単位でヒト間の「相互扶助」を実装するためには、そもそも認知のノリ代を拡大しなければならい。

例えばコロナ禍、フルリモート拡大下で絶望的な経験をした人は少なく無い。それは十分な相互信頼関係が無い中で、パソコンの画面に向かってひとり分からないことを誰にも聞けないストレスを抱えた新入社員だったり、タスクが進捗しているのか、負荷は適切なのかと「欠勤」の事実を前に思考を巡らせ続けるマネージャーであったり。それぞれが抱えるストレスは、当然会社という「小さい社会」で完結する部分人格的なものではなく、各人の日々の営みで育まれた綜合的で全人格的な負荷である。この真理の全体性に対して、部分だけを切り取って局所最適を試みることは、無駄ではないが本質的な解決に向けては片手落ちである。つまり、この「全体図」を社内共通の「地図」として広げ、深め続ける必要性が会社組織にはあると考える。

以上のような観点から、まずは可能な限りで正しく広く現実社会を組織的に認知すること。その共通認知を足場に、相互扶助を駆動させようという態度を会社として表明すること。木を見る前に森を見る。一人で見ずにみんなで見る。こうやって、まずは感情ケアの土台を築いていく。

解決策2|全社包括的なエンパワーメント

再掲すると

" 多くの現代人にとって会社組織・労働環境が人生という可処分時間におけるマジョリティであるという事実は、企業が望むか望まないかは問わずそれぞれの企業組織・体験において「ヒトの人格形成」の重責を負うと考える。"

これは多くのリーダーにとって疑義が生じうる指摘だというのは認識している。これを真っ向から否定し、感情を排した合理マネジメントに振り切る思考は理解できる。ただ、本論ではむしろど真ん中としてこれを個々の企業組織が背負うべきであるという立場を取る。「解決策3」にも符号する論点だが、敢えて「ヒトの人格形成」という観点に立てば、それを上司一人に任せるのはそもそも荷が重すぎる。

特定の上司が特定の部下をマネジメント・サポートするという"レポートライン"という「単一的な機能」を前提とせず、会社組織はヒトの人格形成を請け負う責務を持つという「包括的な共同体」を前提としたい。これはステークホルダー資本主義的であり、特に「従業員」や「社会」に対して強いオーナーシップを発揮していくという強い意思でもある。

勘違いしてほしく無いが、これは会社経営・組織運営において家庭的・友人的な馴れ合いを推奨しているわけでは決して無い。個々が仕事を通じて研鑽を積み重ねることによって業績に反映される「結果」が無ければ、企業はそもそも存在が危ぶまれ、研鑽の場そのものを提供できなくなる。繰り返しとなるが、大切なのは本論で丁寧に綴ってきた「社会的ニーズ」を無視しないという立場だ。企業の足場となる現実社会を直視し、これを無視せず企業組織が背負って立つ、そう宣言してマインドセットすることに意義があり、これこそが正しい「感情ケアマネジメント」の出発的になると思っている。ヒトは機械でもアルゴリズムでもない(例外の存在は認める)。組織集団の構成単位は「ヒト」という感情を伴う内燃機関だ。この事実を放棄せず、時代の社会的ニーズを包摂し、むしろ混沌を貫くエネルギーとして積極活用する道をそれぞれに見出す努力を推奨したい。

解決策3|

元来人類は長年「コミュニティ」でヒトを育ててきた。3世代以上で構成された身近な血縁コミュニティが生活世界の中心にあり、地縁や宗教的な広がりによって360度的に個々人の人格のみならず、今で言う総合的なヒトの「マネジメント」が行われていた。また、日本の現代社会で言えば「何かと口うるさい近所の親父」がいなくなった。昭和の時代を知る実体験を援用すれば、彼らは時に逸脱する若者を叱咤し、時に愛を持ってサポートしてくれた。現代の会社組織で言えば、レポートライン上の上司でもないのに、気にかけ耳の痛い事も言ってくれる有難い「大人」の存在だ。

レポートラインの一本足打法は、先に挙げた一般的な組織構造上「責任バイアス」という情報の非対称性が必ず生じる。上司は部下に対する情報量で決して部下自身には勝てない。故に、特定の部下のマネジメントをレポートライン上の特定の上司だけに依存するのは旧来組織構造上のバグであり、そもそも人類の生育過程として無理がある。そんな人文学的な背景もあってか、近年ではHRBP(HR Business Partner)という新種のポジションが事業と組織のバランシングで苦慮する主に事業責任者レイヤーの人事組織面を担う「役割分担」が進んでいる。

ここであらためて提案したいのは、会社構成員のマネジメントをレポートライン上の単一機能から可能な限り脱却するアプローチだ。特に組織図で明示的なポジション(HRBP等)との役割分担と、「ギバー」的個人属性を持つ人材の重用というハードとソフトのハイブリッドマネジメントである。

ここで人によっては耳慣れない「ギバー」という個人特性について説明したい。特に資本主義を前提としたビジネスの領域においては、ビジネスそのものが内包する「利害」という概念に組織内のインセンティブが強く働くことが多い。つまり、自らが会社組織において「どのようにすれば成果を出せるか」「成果の結果どのようなリターンを得れるか」「成果やリターンの獲得において障害となるものは何か」といった損得アルゴリズムによる思考パターンだ。

これ自体は否定されるべきものではないが、損得アルゴリズムだけで組織をマネジメントするには、ヒトはあまりにも「感情」が邪魔を生み、機関としてはバグを有む。株式会社という前提利害ドリブンな会社組織を、現実的に駆動させるために欠かせない影のピースが、隙間を埋める損得を超えた利他的な動きをできる個人「ギバー」だ。利害ドリブンで成果を目指し、多くを奪う傾向の人を「テイカー(Taker)」とした時、対極的に存在するのが自らの利得を超えた行動のできる「ギバー(Giver)」となる。

どんな会社組織にも必ず一人は存在するのが「ギバーという希少属性種」で、この特性自体は多くの組織や西洋的な人事評価システムの中で「評価」を与えられることは稀である。なぜなら、ギバーの組織貢献はそもそも利他的であり、無自覚的であり、そのインパクトは短期的に定量化できる類のものではない。したがって会社組織においては重要でないかというと、当然そうではなくむしろ真逆である。ギバー属性種はヒトが構成するコミュニティにおいて、必ず崩れる組織バランスを司る最重要なアクターであると言いたい。この前提の元、会社組織や経営・人事は戦略的に「ギバー」を採用し、各部署・各チームに配備すべきだと考える。

ただ、現実的な難しさはある。それは「ギバー」という属性はスキルと違って採用時に検知・認知しずらいこと。また、ギバーだからといって必ずしも常に利他性を発揮できる訳でもない。それは時に当人が無自覚的に会社のミッションやチームメイトへの共感性から発露されるアクションでもある。また、仮に「ギバー」を人材要件やポジションとして明示し、本人に特別なポジションや明確な期待値を付与した場合「アンダーマイニング」が起こる可能性がある。ここで言うアンダーマイニングとは、ギバーの内発的に動機付けられた利他的な行動に対して、明確な期待値や報酬等の外発的動機付けが行われることによって、そもそもの内発的動機が削がれてしまう心理現象だ。

故に、現実的に駆動するのは組織図で明示的なポジション(HRBP等)と「ギバー」属性を持つ人材の重用というハードとソフトのハイブリッドマネジメントなのである。また、自明ではあるが本論におけるソリューションは順番として解決策1と2の一定のインストールがあった上での3が、より意味とシナジーを伴ってワークすると考える。以上、本論に納得感を得られた方々においては、改善のステップとして1〜3を順番にインストールしてみてはいかがだろうか。

あとがき

2020年。コロナ禍で確かに体感した絶望には「こんな時、会社組織とは社会の中で、孤立する個人に対して、どういう場であるべきか」というゼロベースでの問いが内包されていた。その問いを引きずったまま、未解のX-ファイルのように時折脳内で引き出して眺めて見ては、落とし所のない現実世界との狭間でふわふわと浮いている感覚が長らく続いた。

その不安定な思考の原因には、自らの現実世界、現実社会を空間的にも時間的にも広範囲に見通した上での「相対化力」が足りていないのだと本能的に知覚し、その足場の確立に哲学・社会学・歴史学等のリベラルアーツ的なインプットや思考をもはやライフワーク的に続けてきた。

本noteは、西洋的なアプローチによって分析的に前提のコンテキストから切り離される現代の「組織論」「リーダーシップ論」を、目の前の決して無視できない「生活社会」と接続させる試みだと自覚している。勘案する変数やコンテキストが増えるほど、求めんとする連立方程式は複雑となり、現代のスピード感あるビジネスの現場からは嫌煙されがちなアプローチや帰結となる。しかしながら、分析的で個別最適的なアプローチは、やはり限界に来ている感覚がある。現実世界はどこまで行っても複雑で、相互作用的で、循環的である。長い人類史で、いわゆるエリート層は常に民や国家の統治、民族・国家間の戦闘における最前線にいた。そして、今の時代のエリート層が競い合うのは戦場ではなくビジネスの現場だ。そんなビジネスエリート層が資本主義の名の下に、論理性と合理性を武器に「場当たり的な部分最適」ばかりを積み上げて来た末路が、今の混迷の社会を色濃く形作っていると思うに至る。

己の中に内在する東洋的な本能と、今まで培ってきた西洋的な科学的アプローチの両面をバランスよく総動員しながら、これからも社会や組織の武装解除に一矢報いていきたい。

(冨田)

参考文献

応援が励みになります。頂いたサポートは、同僚にCoffeeとして還元します :)