ディズニーの100年と、わたしの24年。

ただのいち企業が、なんの関係もない人の人生を狂わせるほどに影響力を持つのだから、本当に恐ろしいものだなぁと思う。

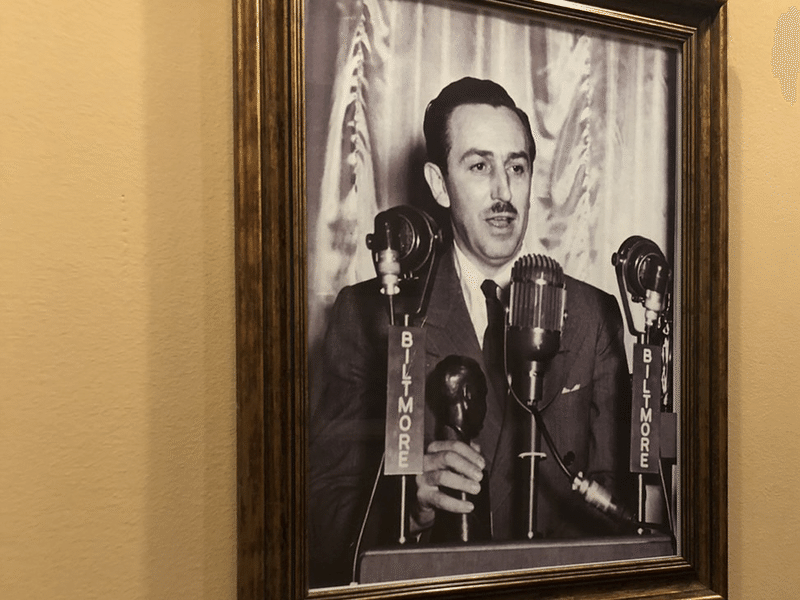

今年2023年は、あのウォルト・ディズニー・カンパニーという企業が設立されてから、実に100年というお祝いの年だ。まだミッキーマウスも日の目を浴びる前、オズワルド・ザ・ラッキー・ラビットというアニメーションキャラクターを携え、カリフォルニアの小さなスタジオからスタートしたディズニー社。世界一のエンターテインメント企業であり、夢と魔法を売る、ということに初めて成功した企業だと言ってもいいだろう。わたしは物心ついた頃から、この会社の虜だった。

今回は、ディズニー100周年という節目の年に、わたしのディズニー愛を記録しておこうと思い執筆する。まったく困ったファンだな(呆)、と思って読んでいただけたら幸いである。

もはや今となってはディズニーの何が好きなのかも、いまいちよく分かっていない。映画、音楽、テーマパークはもちろんのこと、自然環境保護活動も、スポーツ大会の協賛も、退役軍人支援も、ウェディングも、ディズニーという会社が運営する事業が総じて好きである。そんな中での同社の魅力はなんといっても「夢を売る仕事」をしているということだ。もっと厳密に言うならば「人々に夢を見ることを促している仕事」と言えるだろう。夢を見ていい、夢を見ることは素晴らしい、その想いを100年に渡って、あらゆる事業を通じて伝え続けていることに、わたしは大きな魅力を感じている。

そして特筆すべきは、すべての創設者で生みの親、ウォルト・ディズニーのその想いを、何世代にも渡り継承し、繁栄し、また次の世代に伝えている、その途切れることのない絆である。会ったこともない、話したことも、見たこともないウォルトという存在に、世界中の人々が熱狂し、憧れ、信じ続けている。こんな稀有な存在が他にいるだろうか。

もちろんウォルトの生前の行いに、すべて称賛の拍手を送ることはできない。限りなく神の所業に近いことを実現した人物ではあるが、彼は神でも、ゼウスでもない。ラマにされてもおかしくないような過ちも数多く、アップデートされた現代の価値観に当てはめてしまったら、問題とされる行動も少なからず存在する。しかし、人々が夢を見続けられる世界であること、人々が笑い続けていられる世界であること、子どもも大人も等しく幸せを感じられる世界であることを目指していたのは、紛れもない事実であり、この広大過ぎる世の中を「小さな世界」とまとめあげたことに、わたしはいつ何時も胸が熱くなってしまうのだ。

そんなディズニーは、もはや人生である。地図はないけれど、わたしの生きる道の所々にディズニーという名の試練や休憩ポイントが存在し、北を指さないコンパスを片手に、その道を歩むことで、ありのままの自分を見出してきた。それはおそらく今後も変わることはなく、小さなプリンセスが「いつか王子様が」と願うかのごとく、わたしだけの「ウィッシュ」を携え、純粋無垢な気持ちで努力し続けたい。子どもっぽいなと自覚しながらも、信じる心を忘れず、誰にでも夢はある!と言い続けることで、わたしの人生は輝きを増すのだと思っている。

さて、そんな拗らせディズニーファンのわたしだが、100周年のお祝いとともに感謝しなければならないのは、東京ディズニーリゾートの存在だ。本パークの運営については、フランチャイズ方式で採用したことをディズニー最大の失敗とも言わしめるほど、ある種独立した存在として本国のディズニーパーク以上に、質の高いエンターテインメントショーを繰り広げている。わたしは生後5か月というスピードで、東京ディズニーランドデビューを果たしていたらしいが、日本にディズニーランドがなかったら、おそらくこれほどまでのディズニー好きにはなっていなかっただろう。

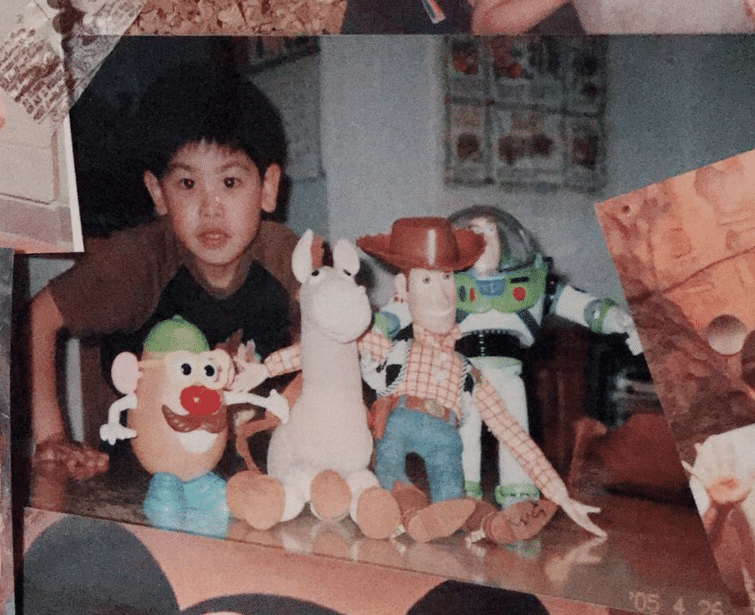

今年は東京ディズニーリゾートも40周年を迎え、その勢いは止まることを知らない。5年前の35周年時には、わたしもキャストとして少しばかりディズニーのお世話になった身だが、それ以上に忘れられない思い出は、実に小学生時代の記憶まで遡る。舞台は「インディ・ジョーンズアドベンチャー:クリスタルスカルの魔宮」というアトラクション。東京ディズニーシーのいちばん奥地に存在する『インディ・ジョーンズ』映画をモデルとした大人気アトラクションだ。揺れの激しい本アトラクションは、身長制限が設けられているのだが、当時の少年ひろひろはその制限をクリアし、期待に胸を膨らませ、満を持してパークに向かっていた。どれほど楽しみだったかというと、ミッキーの耳や、キャラクターモチーフのグッズには目もくれず、あのインディ博士お馴染みの茶色いハットを被り、クリスタルスカルのピンバッチを胸に付けて、というほどだった。

小さい男の子が、一丁前にハットを被って歩いているなんて実に滑稽な様子だが、次の瞬間、ひとりの男性キャストが「インディ、今日も決まってるね」とわたしに声をかけ、自身のハットのツバをくいっと上げて挨拶をしてくれた。ただそれだけのことなのだが、わたしはこの挨拶を一生忘れることができない。サービス精神なんてものじゃない、自分の仕事を心から楽しんでいる様子、この幸せを子供にも大人にも届けたいという様子、まさにウォルトの精神そのものを体現しているかのような振る舞いに、わたしは心を鷲掴みにされた。比喩表現ではなく、まさにこの目で夢を見たのだ。

のちにわたし自身もキャストとして、演じる側に立ったことで自覚するが、小さな子供相手に「やぁ!」と声をかけることは、決して簡単ではない。プロの仕事である。だがそのプロフェッショナルを、末端のアルバイトにまで徹底させる力が、ディズニーの魅力であり、ディズニーらしさである。だが、これは以前、元某テーマパークキャストが『ミッキーマウスの憂鬱ふたたび』を読んだ話。という記事でも触れたことだが、決して良い側面だけではない。ディズニーというあまりに大きな力の前で、自分自身を見失う可能性も大いに秘めている。その恐怖と脅威のアラベスク、繊細で、華やかで、ピーンと緊張の糸が張ったかのような刺激が常に隣り合わせの舞台であることは紛れもない事実だが、その先に見えるわずかな光は、何物にも代えがたい麗しさがある。「夢を売る」とはそういう特殊な仕事なのだ。その仕事に、今も昔も変わらぬ愛を感じている。この素晴らしさを教えてくれたことには、深い深い感謝でいっぱいだ。

さて、東京ディズニーリゾートが40周年を迎え、本国ウォルト・ディズニー・カンパニーが100周年を迎え、わたしは今、24年の歳月を生きている。まだ卵から孵ったばかりじゃないか、くよくよするなよ、ハクナマタタだよ、と言われてしまうかもしれないが、正直な話、わたしは今の生活に何も満足できていない。路頭に迷っているか?と問われればYESと答えるだろうし、幸せか?と問われればNOと答えるだろう。笑いのない人生なんて意味がない、そうメソメソする日も多いが、それでも今を生きているのは、かつてウォルトが「ディズニーランドは永遠に完成しない場所」という名言を残しているからだ。それは、人々に創造力がある限り、夢はいつまでも見ることができるという、人生を楽しく生きるためのコツのような教えである。

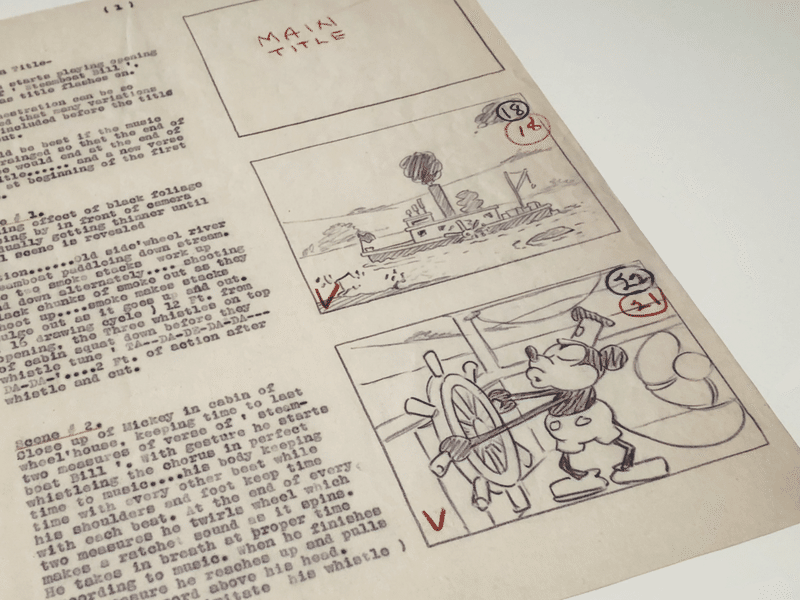

そんな中、ディズニー100周年を記念したショートフィルム『ワンス・アポン・ア・スタジオ』が先日ディズニープラスで限定公開された。アニメーターたちが帰ったあとのスタジオで、歴代のトゥーンたちが、フレームの中から飛び出し集合写真を撮る、というだけの短編作品。ここでミッキーマウスは、亡きウォルトの写真の前で「ショーを続けなきゃ」と呟く。まさにこの台詞は、ウォルトの「永遠に完成しない場所」という名言に対する、ファンが答えるべきアンサーであるかのようだ。

何がどうしても、わたしたちはショーを続けなければならない。これまでの100年もそうして繁栄してきたのならば、これからの100年も同じである。ディズニーを愛してしまった者たちの、多好感溢れる呪いであり、魔法なんだろうなと思いながら、わたしはミッキーの言葉を嚙みしめた。時には「なんでもない日おめでとう」でいいし、「風の日おめでとう」でもいいのだろう。そんな風に自分たちを鼓舞して、ショーを続けることに生きがいを覚えていく、そんな力強さをわたしは感じ取った。

ディズニー100周年という祝祭の年を、今のわたしのボロボロの心はどう受け止められるだろうかと心配していたが、ディズニーという企業はこれまでの100年間の集大成を見せつけるわけではなく、これからの100年に向けたスタートラインの準備を見せてくれた。これだから、この愛を止めることができない。夢を売る仕事は凄い。あの日「決まってるね」と声を掛けてくれたキャストも、きっとどこかでショーを続けているのだろう。わたしにもまたすぐに東風が吹くと信じて、「Happily Ever After」に向けて、ショーを続けるため、夢を見続けるために、口笛でも吹きながら舵を切ろうと思う。それがきっと、ウォルトの望むファンの姿だと思うから。

100周年おめでとう。

そして、ありがとう。

どうか、これからも。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?