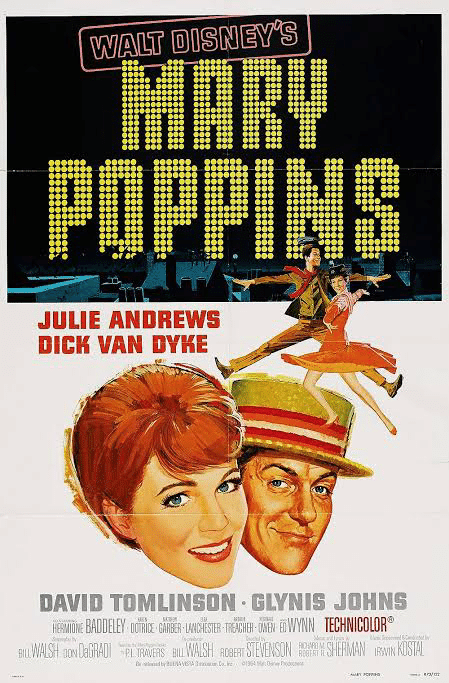

らしくないディズニー映画『メリー・ポピンズ』を紐解く。

わたしのディズニー好き・映画好きは、家族はもちろん、親戚一同にも知られて(しまって)いる。

ところで昨年末、叔父がこんなことを言っていたらしい。

「メリーポピンズだけはディズニーらしくない哀愁がある。大好きな映画だけど、なんでこれがディズニー映画で、なんで好きなのかよく分からない。」と。

これに対し、わたしの両親は「その答えは息子が note で書くから待ってて!」と、勝手な執筆宣言をしたようだ。

知らぬところでそんなハードルを上げないでくれ…と思う反面、ガッテン承知! 身内からのネタ提供は有難い。

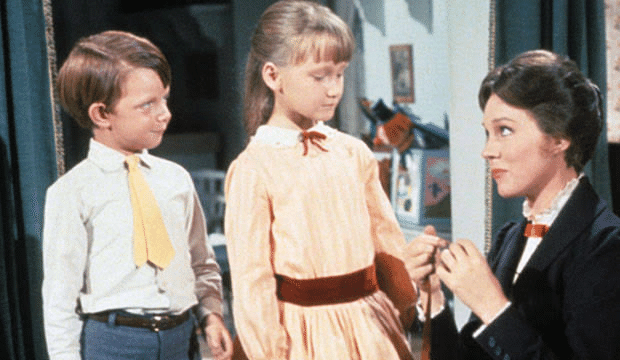

ということで、2024年最初の「やかましい映画語り」は、わたしも愛してやまないディズニー映画『メリー・ポピンズ』について考えてみようと思う。

1964年の公開から、今年で60年というアニバーサリーイヤーを迎えた本作。

無論、これが『メリー・ポピンズ』の正解です!なんてことは言えないが、確かに本作は、他のディズニー映画と比べ一線を画す"面白さ"がある。

本記事を通じて、改めて『メリー・ポピンズ』の魅力を再認識してくれたら幸いだ。

***

「ディズニー映画らしさ」とは。

「ディズニー映画らしくないディズニー映画『メリー・ポピンズ』」

本作をそう表現する叔父へのアンサーを考える前に、まずは「ディズニー映画らしさ」を、わたしなりに定義づけしておこう。

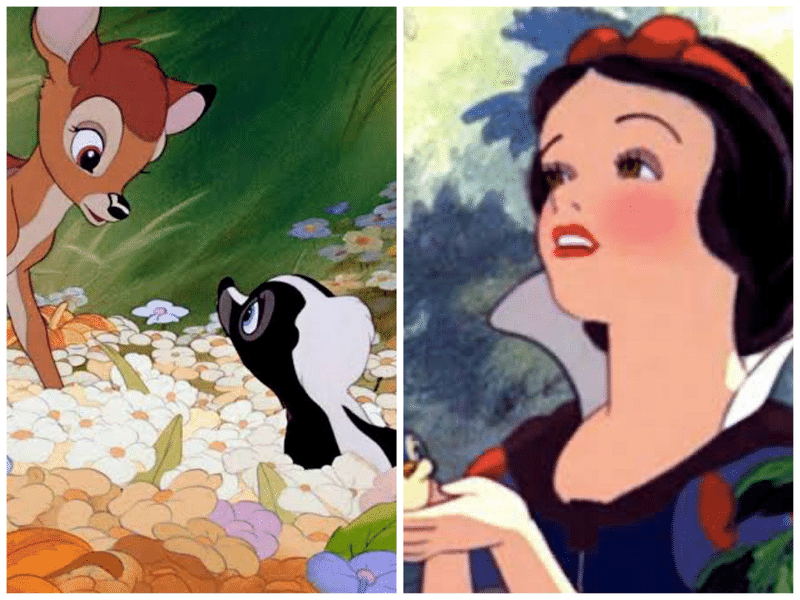

ディズニー映画といえば・・・

夢と魔法の話。

ご都合主義の物語。

金の亡者となったスタジオの量産アニメ。

まぁ、どれも正解かもしれない。

が、ここでわたしが伝えたいそれは「逃げ場」と「自然」の描き方、についてである。

これは本家のディズニースタジオが、自虐ネタ満載で描いた2007年公開の映画『魔法にかけられて』と、2018年公開の『シュガーラッシュ:オンライン』でもよく語られていることなのだが、主人公の挫折と、復活のアイコンに最も「ディズニーらしさ」を見ることができる。

往年のディズニー映画におけるストーリー展開は、だいたい以下のようである。

①主人公が挫折する

(物語の「起」)

②「逃げ場」として"森"へ向かう

(必ずしも"森"だけではないが、自然的な何かに向かう)

③「自然」が助けてくれる

(これを「魔法」と呼ぶこともしばしば)

④主人公のハッピーエンド

(物語の「結」)

今でこそ、"あるある"と呼べる展開だが、特筆すべきは②と③の描き方だ。無論これが「ディズニーらしさ」と言うべき描写であるわけなのだが、これにはウォルト本人の強い反骨精神と、当時のカウンターカルチャーの先導があったことを記しておきたい。

ウォルトの反骨精神を語る上で、なくてはならない人物がいる。ディズニーファンにはお馴染み、ウォルトの父イライアス・ディズニーその人だ。各所では度々「非常に厳格な人物だった」と表現されているが、体罰なんてものは日常茶飯事だったようで…厳格、というより、子どもへの愛情に欠けた人物だったと表現するほうが的確かもしれない。

そんな父の厳しさから逃れるために、ウォルト本人が助けを求めた場所こそ、自然の中なのである。

つまり、「ディズニーらしさ」とはそれすなわち、「ウォルトディズニーの実体験らしさ」と言うべきなのだろう。

危険だと言われる森に自ら近づき、そこでひっそりと暮らす動植物を自分の味方とする。それだけではなく、厳しい自然環境の中では、居住地から追い出された魔女や魔法使い(と呼ばれていた者たち)、迫害されたマイノリティの人々が、人知れず暮らしていた。ウォルトはそんな世界を「逃げ場」とし、「自然」を魔法の一部として捉え、自らの作品に落とし込み続けたのである。

加えて、世界中が産業化の流れを迎える中、ウォルトは徹底して「自然」の物語を描き続けていたのも興味深い。「自然」の中に平和を求め、「自然」の中にこそ本物を見出そうとする姿勢。これは後のヒッピー文化や、若者のドラッグ・性の解放等に拍車をかけたとして、ディズニーが批判の対象にもなってしまうのだが、それほどまでに、支配的な文化を嫌い、父への敵対ないし、社会への敵対を示す文化として、「ディズニーらしさ」があったとみると、その印象もぐっと変わるのではないだろうか。

つまり、わたしが思う「ディズニーらしさ」は、そんな反抗心そのものである。

かのピーターパンが「大人になんてなるもんか!」と言い放つように、家にいる大人ではなく、自然に逃げ、自らの信念と逃げた先で出会った者だけを信じて成功を勝ち取る。この「わがまま」であり、「貫徹」であり、「夢見がち」な描写こそが、ディズニーなのである。

では、それを踏まえた上で『メリー・ポピンズ』は何を映しているのだろうか。

『メリー・ポピンズ』がディズニーらしくないワケ。

『メリー・ポピンズ』の制作秘話を描いた作品に『ウォルト・ディズニーの約束』がある。

BBC制作、ディズニー配給で作られた本作は、小説『風にのってきたメアリー・ポピンズ』の原作者であるP.L.トラヴァースと、ウォルトディズニーの複雑な関係を描いた傑作のヒューマンドラマだ。

原題には『Saving Mr. Banks(バンクス氏の救済)』というタイトルが当てられ、『メリー・ポピンズ』に登場する銀行員の父バンクスと、原作者トラヴァースの父、さらにはウォルトの父イライアスを重ねる形で、『メリー・ポピンズ』という映画の主題は何だったのか、なぜウォルトが本作の映画化を熱望したのか、その背景を丁寧に描いている。

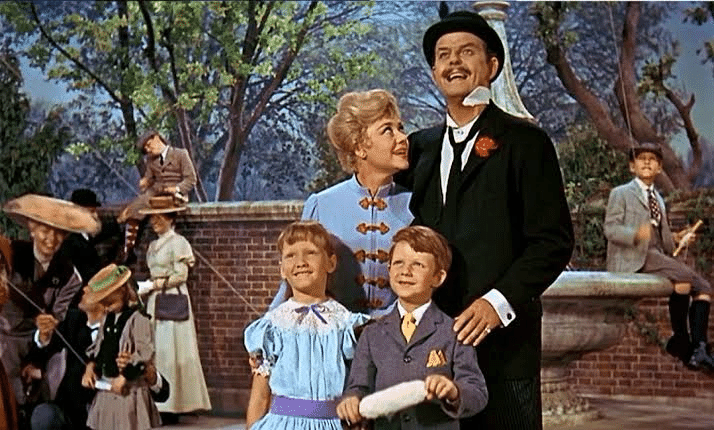

『ウォルト・ディズニーの約束』を鑑賞すると、『メリー・ポピンズ』は単なる子供向けミュージカル映画ではなく、童心を忘れた大人を救う物語、としての側面があることを十二分に感じることができる。

これを受けて、他のディズニー映画からは感じられない哀愁を『メリー・ポピンズ』に感じるのは、疲れた大人の心に寄り添っているからだよ!と、てきとーなことを言って記事を終わりにすることも可能だが、それでは2018年公開の『メリー・ポピンズ リターンズ』の失敗と同様になってしまう。

でも映画オリジナル版のエッセンスはあまり引き継がれていない……よね。

童心を忘れた大人を救う物語というのは、わたしが即興で考えた陳腐な言い回しである。この言葉の解像度をもっと上げるならば、ディズニーが描く"「ディズニーらしさ」封印の物語"と言えるだろう。

前述の通り、わたしは「ディズニーらしさ」の定義として、「反抗心」を挙げたが、『メリー・ポピンズ』では見事なまでに、その純粋な反抗が打ち砕かれることによって、物語が展開していくように作られている。

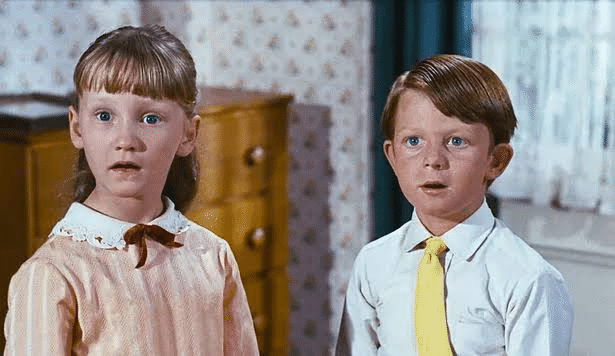

たとえば映画の幕開け。

煙突掃除のバートが自作の楽器で演奏会を開いているところだ。

定職に就かず、自由に生きているバートはまさに「ディズニーらしさ」全開のキャラクターだが、演奏が終わりお金を貰う場面では、警官の渋い顔にバツの悪そうな表情を見せ、そそくさと立ち去る描き方をしている。

もちろんこれが、おどけたギャグシーンであることは言うまでもないが、往年のディズニーアニメーションであれば、そうした社会のルールに一泡吹かせようと、ポケットからコインをくすねてみたり、足をかけて警官を転ばせてみたりするギャグが挟み込まれてもおかしくない。だが『メリー・ポピンズ』の世界において、そのような反抗はすべて封印されているのだ。

続く場面でも、時報に合わせた隣家の大砲音に抗うことはせず、乳母なんて要らないという子供の意見を無視、片付けをしない子供たちにわがままを言わせる時間などはやってくる暇もなく、徹底して「ディズニーらしさ」を封印し続けている。

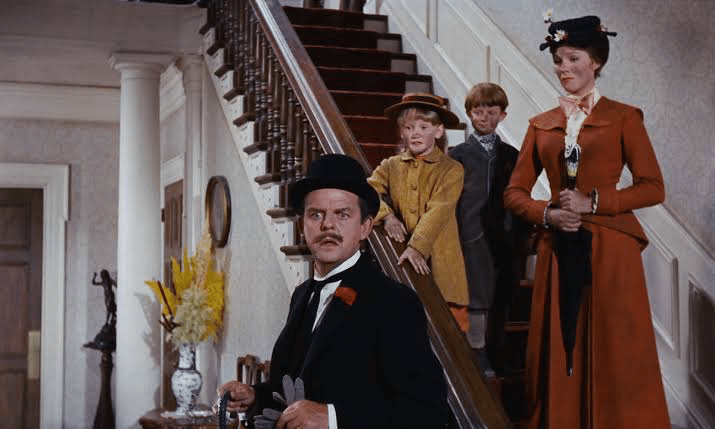

したがって、「ディズニーらしさ」を決定付ける「逃避」と「自然(魔法)」の描写も皆無である。ポピンズ、子どもたち、バンクス、バート、誰を主人公に見立てたとしても、自然の中に助けを求める演出が、無い。

どんなトラブルが起ころうと、帰る場所は家族が交わる「家」であり、自由奔放な絵の中や、喋る動植物ではなく、「人対人」の人工的なコミュニティに解決を図るよう仕向けられているのだ。

チョークで描いた絵の世界もいずれは消え去り、銀行から逃げ出した子供たちに対しても番犬が牙を剥くなど、魔法による救いの手は差し伸べられない、ひどく現実的なそれが非常に多く描写されている。

ディズニー特有の豊かな色彩表現や、軽快な音楽の存在で、つい「ディズニーらしい映画だ!」と錯覚してしまうが、このような観点でみれば、まったくディズニーらしくない演出ばかりだと捉えることができるだろう。

『メリー・ポピンズ』がディズニーらしくない。その理由のひとつは、作品の構成それ自体が「ディズニーらしさ」の封印を映しているからかもしれない。

だが、しかし。

それではなぜ本作をディズニー映画として公開する必要があったのか。

続く考察では、「ディズニーらしさ」を封印したことによって描かれた、本作でしか見られないディズニーマジックを紐解いてみよう。

「受け入れ」という魔法。

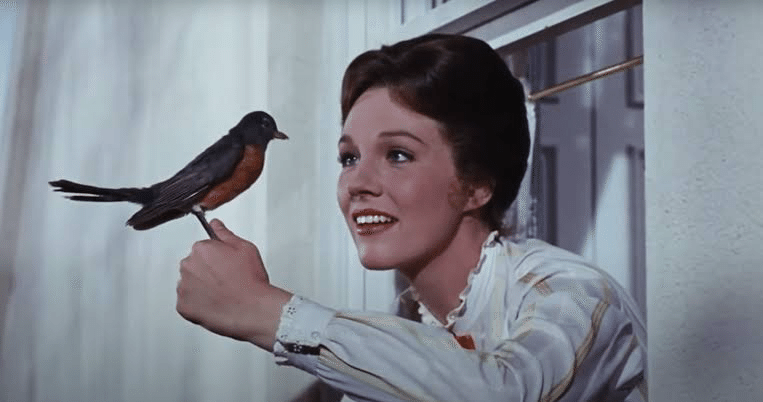

「いつまでいるの?メリーポピンズ。」そう尋ねる子どもたちに、凛とした顔で「風向きが変わるまで。」と答えるメリーポピンズは、本作で最も怖く切なく、それでいて魅力たっぷりの一幕である。

本作の印象的な描写に「風」がある。

原作小説でも映画でも同様に、東風が吹くと空からメリーポピンズがやってきて、また風向きが変わると彼女は去っていく。

そこに抵抗できる者はなく、起こる事象をそのまま受け入れるしかない。非常に無力だが、それを幸せと感じる力をこの映画は伝えているような気がするのだ。

これまでのディズニー作品で描いた魔法のそれは、いわば現実改変である。

ステッキを一振り、星に願えば、かねてからの想いが現実となって目の前に現れる。もちろんこれが主人公の「努力」であったり「誠実さ」といった部分の裏返しであるわけだが、ディズニーは常に"現状の打開"をもって、物語をハッピーエンドへと導いた。

一方『メリー・ポピンズ』の物語では、一切の現実改変が行われない。

魔法使いの物語ではあるが、住む場所も、そこにいる人々も、映画の冒頭と何も変わらない。それどころか、メリーポピンズが何の前触れもなくバンクス家から去り、まったく同じ日常が続いていくことを、この上ないハッピーエンドとしているほどである。

わたしはこれを、ディズニーによる「受け入れ」の魔法と表現してみたい。

本作において、それは数多くの名曲たちにもよく表れている。

たとえば「ひとさじの砂糖」。これは決して、面倒な部屋の片付けをなかったことにするまじないではない。片付けという目の前の仕事を、可能な限り楽しく"受け入れるため"の魔法である。

「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」も願いを叶える万能呪文などではなく、よく分からないことが起きたときに、とりあえずそれを"受け入れてみるため"に使う相槌のようなものと表現された。

さらに本作の魅力をぐっと引き上げる「2ペンスを鳩に」と歌うことだって、ただ目の前に佇む人を、ただそのまま認識するための魔法であり、そこに複雑な人の思惑は何も干渉しない。ただ、"いまこの瞬間を受け入れること"、それだけの歌なのである。

そしてわたしは、この「受け入れ」の魔法こそが、『メリー・ポピンズ』という映画にこの上ない"哀愁"をもたらしている所以ではないかと思うのだ。

ところで、ウォルトは本作の制作中「私はもう"ディズニー"ではない。昔は"ディズニー"だったけどね。」という意味深な発言を残している。

それまで実に多くの"夢"を実現してきた功績の裏で、象徴としての"ディズニー"の姿に、どこか達観した諦めのようなものを吐露するひと言だ。

彼の発言の真意は誰にも分からないが、少なくともウォルト自身が、ブランド化してしまった"ディズニー"のすべてを受け入れながら、晩年残りの仕事を進めていたことは間違いないだろう。その中における『メリー・ポピンズ』は、ウォルトの映画人生における集大成とも言える。そこには皆が想像する象徴としてのディズニーではなく、ウォルト本人の、言うなれば作家性が最も色濃く表れていると見ることができるだろう。

それはウォルト本人が、象徴としての"ディズニー"を受け入れるほかないように、時に現実は抗いようのない運命を受け入れることでしか、前に進めないことがある、と伝えているような気がするのだ。

何かを受け入れる瞬間というのは、たとえどんな小さな出来事だったとしても、自分自身の無力さをひしひしと感じるものである。そこには言葉にできない切なさや情けなさや悔しさが充満するわけだが、『メリー・ポピンズ』は、そんな現実を少しでも楽しいものにしよう、豊かなものにしようとするからこそ、その狭間に滲み出る味が、"哀愁"として映し出されていると、わたしは感じている。

夢が叶うことの幸せを描き続けてきたディズニーが、『メリー・ポピンズ』では現実を受け入れることの幸せについて描いている。風が変わるのをそっと待つ、その「受け入れ」の魔法を、何世代にも渡り多くの人が感じているのだとしたら、これほどまでに美しい作品が他にあるだろうか。

わたしはそんな風にして本作から元気をもらっているのだが、皆さんはどう思うだろう。

さいごに。

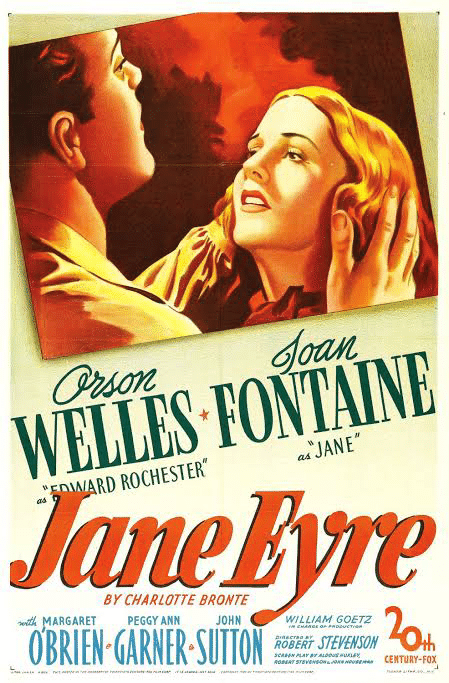

本記事では、しきりに「ウォルト、ウォルト」と、彼の名前を挙げたが、映画『メリー・ポピンズ』の監督は、ウォルトディズニーではなく、ロバート・スティーヴンソンという人物である。

彼はケンブリッジ大卒のジャーナリストから、映画監督に転身した稀有な経歴の持ち主で、ウォルト亡き70年代のディズニー作品も数多く監督している"ディズニー・レジェンド"のひとりだ。

そんな彼の出世作とも言える作品が1944年公開の『ジェーン・エア』という映画である。本作の説明は割愛するが、ここで描かれる気高く芯の通った女性像は、メリーポピンズに通じるものがあり、物語全体に流れる「避けられない宿命」という現実の厳しさを描いている点も、どこか『メリー・ポピンズ』に感じるそれと似たものがある。

昨今のディズニー作品は、同社がこれまで手掛けてきた「夢の実現」からさらに拍車をかけて「自由意思」をテーマに据えている。自分の手で運命を変えてやる!という威風堂々たる姿勢は、世界中の観客に勇気を与える一方で、しなやかさや柔軟さに欠けた強情な姿として映ることも少なくない。

だからといって、夢を諦め、縮こまる必要はまったくないのだが、『メリー・ポピンズ』に見られるような、ひとさじの「受け入れ」の魔法を唱えてくれる作品も、わたしは大切だと思う。

人はいつだって夢に向かって全力で生きていいものだが、それと同時に、いま目の前に広がる現実を受け入れなくてはならないことも、また事実である。多くの場合、それは楽しくハッピーなものというより、辛く苦い思いを噛みしめることがほとんどだ。

夢を諦めない。自分らしく生きる。そんなことは当たり前だ。メリーポピンズも、そんなことをわざわざ伝えるために飛んできたわけではないだろう。

そうした想いのその上で、それでも"今"を見つめなくてはならないというときに、幸せを見つける手立てとして『メリー・ポピンズ』のような映画は、とても心優しく寄り添ってくれるものである。

P.L.トラヴァースは、ウォルトディズニーは、ロバートスティーヴンソンは、良い魔法を残してくれたなと、本作の魅力をいま一度噛みしめたところで、結びとしよう。

最後までご精読、ありがとうございました。

追伸:おじさんへ

長々と書いてしまいましたが、少しでも『メリー・ポピンズ』が好きな理由の解明に繋がっていたら嬉しいです。また帰省したときには、ゆっくりごはんでも行ってお喋りしましょう~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?