東海大学の描く中央図書館像 考察

うわっ…他大学の中央図書館、豪華すぎ…?

はじめに

みんなが知っての通り、現在東海大学の中央図書館は閉館しています。なんでそんな馬鹿な事をしているのかは置いておき、今回は明るく新中央図書館がどんな感じになるのかについて、公開資料を基に考察していこうと思います!まあこれ読んでる人は新中央図書館を見ることないけどな!

東海大学よさらば!我が筆者早稲田大学を解説す

東海大学の中央図書館について考える前に、他の大学はどんな中央図書館なのか見ていこう!

他校の中央図書館の例として早稲田大学の中央図書館について見ていこうと思います。

現在の早稲田大学中央図書館は、早稲田大学創立100周年記念事業の一環として、1991年4月1日に開館した割と新しい図書館だそうな。

広さは27705平方メートルであり、なんと蔵書数は250万冊・座席数は1800席を有しています。

これは、東海大学全キャンパスの蔵書数・座席数と並び、超大図書館であるということがわかると思います。でかすぎだろ…

(東海大学付属図書館HPより引用)

もちろんここまででかい中央図書館を作れと無茶を言う気はなく、他にどんな特徴があるのか早稲田大学HPを基に見ていこうと思います!

静かな場所だね!お前の名はスーパーサイレントエリアだよ!

早稲田中央図書館で最も特徴的なことは、図書館内に会話が可能な場所や、逆にPCや飲み物すら持って行ってはいけない場所があることであると感じます。

(中央図書館フロアガイドより引用)

各エリアの大体の割合としては、Active Area>Quiet Area=Silent Area>Super Silent Areaになっているとみられます。特にSuper Silent Areaは極めて少なく、需要に合った面積であり、考えられてるな~と思いました。

ただ、筆者が行ってみた感じとしては全体的に静かな感じであり、会話が可能であるが、騒がしいという感じはなかったです。

また、パソコンの利用ができるエリアの大半は充電が可能であり、在籍・在職している人に限り無線LANも多くの部屋は利用ができるようになっています。

(持ち込みPC・無線LANの利用より引用)

大学生だけじゃ不安よな。院生、動きます。

他にも、ラーニングアシスタント(LA)デスクがあり、現役院生のLAが学習のお悩みや図書館サービスの質問に答えることもあるそうです。

質問内容としては、レポートの書き方や図書館の利用方法など割と幅広く、専門分野でシ

フトがあるため、各専門知識に関する質問もおそらくできるんじゃないかなーと思います。

また、一般のレファレンスサービスに加えて、オンラインレファレンスもあり、メールやZOOMで行えます。特に、ZOOMでは画面共有で各種システムの操作を、利用者・図書館側の各視点を共有しながら効率的に説明することができるそうです。機械系が苦手な人にはめちゃくちゃありがたいと考えられます。

まとめ

これらのことから、早稲田大学中央図書館は蔵書数はさることながら、学生・教員等が研究を行う場所としての機能が充実していると考えられます。

これは、東海大学新中央図書館でも参考にできると考えられ、多くの蔵書を保存する書架や書庫を整備するのはもちろんであるが、あらゆる学生・教員等が研究をするうえで支援や場所を提供することが重要なのではないかと考えます。

新中央図書館-検討と本音-

東海大学側の考える新中央図書館像

新中央図書館を担当している大学側の部署は、2021年度卒業にあたってのアンケートによると「BeO_CSO(施設・設備担当)」と「CSO(図書担当)」である考えられます。ただ、先日の組織改編によってビーワンオフィス(BeO)とキャンパスサポートオフィス(CSO)は学長室に統合されてしまったため、学長室の施設・設備担当と図書担当が新中央図書館を担当していると考えられます。

2021年度卒業にあたってのアンケートでは、卒業生の要望に対して上記の部署が回答しており、そこでは新中央図書館でどのような機能を検討しているかがわかります。以下は、アンケートで言及された新中央図書館で検討されている機能です。

自習室

サイレントゾーン

カフェ等の共用空間

これらが本当に新中央図書館に設置されたのであれば、現在の分館よりもはるかに研究を行う場所として機能する中央図書館になることが予想され、新中央図書館は期待のできるものであると考えることができます。

大学側の本当の思惑

が、個人的には東海大学が研究を行う場所として図書館をとらえているかは疑問が残ります。

「教育研究等の環境整備に関する方針」という文書において、東海大学は図書館整備の方針を次のようにしています。

図書、雑誌及びその他の媒体による、学術・文化情報を系統的・機能的に収集するとともに、多様化する利用者の需要に対して、常に最適な学術・文化情報サービスの提供に努める。

ここには、資料の収集・提供に関する機能を整備するとは書かれていますが、座席数の増加などの整備については特に言及されていません。

また、旧中央図書館閉館に伴い、資料を11号館・13号館に移動させる代償として、11号館は座席数6割減・13号館に至っては8割減という悲惨な結果を引き起こしています。(後日、詳しく解説予定)

(WARP利用 2017年3月16日時点の東海大学付属図書館HPより引用)

これらは、東海大学としては図書館に資料の収集・提供・保存の能力を期待しており、それらを優先するのであれば、本当にサイレントゾーンや共用スペースが設置されるかは疑問が残ります。

終わりに

新中央図書館への不信感

もちろん、検討している設備をすべて設置している可能性はもちろんあり、「教育研究等の環境整備に関する方針に座席数等の記述がないから検討されている設備が設置されない可能性がある」というのは、飛躍しすぎと感じることもできます。

しかし、中央図書館閉館から3年たつにもかかわらず、新中央図書館について単体の説明は、具体的な設備はもちろん大まかな方向性等も一切見つけることができませんでした。

このような状況に加え、学生に十分な説明がないままの中央図書館閉館・蔵書の移動による分館の座席数の大幅な低下等を起こしている現状では、新中央図書館に不信感を抱くのもおかしくないのではないでしょうか。やめろ筆者が旧ユニバーサルビューロー嫌いゆえのネガキャンとか言うな

噂単位ではもっと語ることがあると思いますが、公開情報を基に考察するのが今回のコンセプトなため、ここで終わりにしようと思います。

中央図書館閉館の経緯については、別途作成中ですので気になる方はフォローしてお待ちください!

ご意見・ご質問・ご指摘等々お待ちしておりますので、ございましたらX(旧 twitter)かコメント欄でどうぞ!!

参考資料

早稲田大学図書館HP

https://www.waseda.jp/library/

東海大学HP

東海大学付属図書館HP

https://library.time.u-tokai.ac.jp/?page_id=13

東海大学「教育研究等の環境整備に関する方針」

https://www.u-tokai.ac.jp/uploads/2021/04/d906cdde8ff18618e81e71ff0ea125ff-4.pdf

2021年度「卒業にあたってのアンケート」湘南校舎実施結果

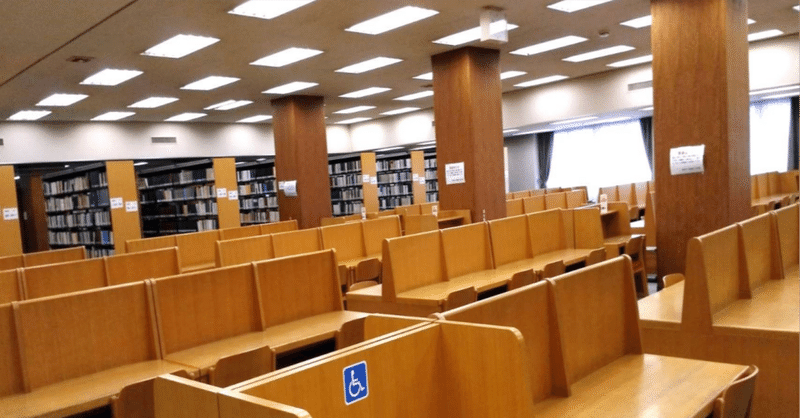

見出し画像

東海大学中央図書館 館内案内より引用

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?