南米で犬に咬まれ、狂犬病ワクチンを接種しながら旅した話

南米を旅行中に犬に咬まれ、狂犬病ワクチンの接種に奔走した話を残しておくことにした。

正直批判されかねない稚拙な対応も多々あったが、実際に咬まれた人間がどういう行動を取ったのか残しておくことで、誰かの役に立てれば良いと思う。

また私は医療の専門家ではないので、ここに書いている医療情報は信用に足らない点はご理解いただきたい。

ただし参考にした情報源は基本的には厚生労働省とWHOである。

犬に咬まれた

咬まれたのは、チリ北部の街サンペドロ・デ・アタカマからボリビアのウユニへ2泊3日のツアーで抜ける最中だった。

アタカマ砂漠にあるボリビア側のホテルで2日目の朝をむかえ、宿泊していた宿にいた2匹の犬と戯れようとしたところ、片方に唸られたと思ったら避ける間もなく咬まれていた。

頭には一瞬狂犬病がよぎったが、ここは砂漠の中でネットもなく、何も調べられない。

後ほどでべてから気づくが、初動対応を完全に誤っていた。

咬まれたのは左手の親指と人差し指。

傷口自体は小さなものだが、出血がおさまらないのでしばらく水で洗い流し、持っていた除菌シートを指に巻いた。

周りに相談したところ、飼い犬だから狂犬病は大丈夫じゃないか?といった感じで、僕も軽く流してしまった。

特に腫れもしなかったので気にせずツアーを楽しんだが、3日目にウユニに着いて解散した晩、ふと思い出して狂犬病について調べる。

調べれば調べるほど恐ろしいことしか書いていない。

とりあえず分かったことは以下の通り。

南米は狂犬病の症例は多くないが、ボリビアは南米で最も死者が多い

潜伏期間は一般に1〜3ヶ月、発症したらほぼ確実に死ぬ

咬まれたら24時間以内にワクチンを接種する必要がある

暴露前(咬まれる前)の接種をしていない場合は5〜6回の接種に加え、免疫グロブリンの接種も必要

場合によっては破傷風ワクチンも接種が必要(僕は接種済みなので今回は不要)

接種のスケジュールは1度目のワクチンを打った日を0日として、0,3,7,14,28日目に接種(スケジュールは幾つかのパターンがあるが、ここではWHO推奨の世界標準Essen法に従う)

ボリビアで狂犬病ワクチンを手に入れるのは困難

僕が犬に咬まれたのはボリビア。

とはいえ確率を考えれば、狂犬病を発症する可能性は高くないだろう。

正直無視して旅を続けることも出来たが、30代を迎えて自分の中で健康の優先度が上がり、また心にわだかまりを抱えながら旅をするのは嫌だなと思った。

僕は暴露前接種をしていないため、今後5回に渡ってワクチンを打つことにした。

1度目のワクチンを接種するまで

既に咬まれてから36時間ほど経過していたが、情報源によっては最初のワクチンは遅くても72時間以内、数日経っていてもなるべく早く打つべきといったものもあり、今からでも接種する価値はあると判断した。

当日は土曜日の夜。

観光地とはいえ規模の小さなウユニの街では開いている病院は2件しか見当たらず、どちらもワクチンは無かった。

一旦宿に戻って再度調べる。

在ボリビア日本国大使館のサイトに、ラパスとサンタクルスでワクチンの取り扱いのある病院が数件載っている。

その時点でとりあえず翌朝のラパス行きの航空券を挿入した。

ただ実際はボリビア産ワクチンしか置いてない可能性もあり、ボリビア自体ワクチンの入手が難しいとのこと。

電話すれば良い話だが、電話番号が無いor繋がらないで確認は取れず。

また繋がったところで英語が通じないだろうから、満足にコミュニケーションを取ることは難しいだろう。

心許ないのでさらに調べたところ、トリップアドバイザーで6年前にウユニで息子が犬に咬まれた方の投稿が出てきた。

この方はウユニで1件だけ狂犬病のワクチンを扱っているクリニックを見つけたが、WHOで非推奨の危険なワクチンであり、また当日は土曜日で接種を行えず夜行バスでラパスへ移動している。

ラパスでは1つしかワクチンが見つからず、摂取した後に残り4回分のワクチンを求めてバスでチリへ移動。するとそこらの都市でWHO承認ワクチンが手に入ったと書いていた。

確かにチリは相当発展していたので、ボリビアよりは格段に手に入る可能性が高そうだ。

またラパスで手に入らなかった場合、航空移動の選択肢も非常に少ないため余計に時間がかかりワクチンの接種が遅れかねない。

この時点でラパスではなくチリへ移動することに決めた。

ウユニからチリへ行く飛行機は飛んでいないため、選択肢はバスに限られる。

チリ北部の都市カラマへ向かう早朝発のバスがあるようなので、4時頃に起きてバスターミナルへ向かう。

ちなみにウユニの街は野犬だらけなので、行かれる方はぜひ気をつけて欲しい。

近くを通ろうとすると吠えてくる犬もいる。

バスターミナルに着くと朝5時発のカラマ行きのバスがあったが満車。

床で良いと交渉するが、断固拒否されるので仕方なく他を探す。

するとバスターミナル近くに小さなオフィスがあり、そこから朝7時にカラマ行きの乗合バンが出るという。

180ボリビアーノ(約4,000円)を支払ってバンに乗った。

カラマに着いたのは出発から8時間後の午後3時。

近くの24時間対応の病院に向かう。

結論、狂犬病ワクチンは普通にあった。

チリの殆どの総合病院には置いてあるとのことで、ボリビアとチリの医療事情の差を痛感することになった。

この日は日曜日。救急対応窓口しか開いておらず、病院の方達はかなり忙しいように見えた。

数時間待ったが無事に1回目のワクチンを接種し終えた。

咬まれてからは60時間近くが経過していた。

また破傷風ワクチンも打った方が良いと言われたが、4年前に接種済みだったため不要となった。

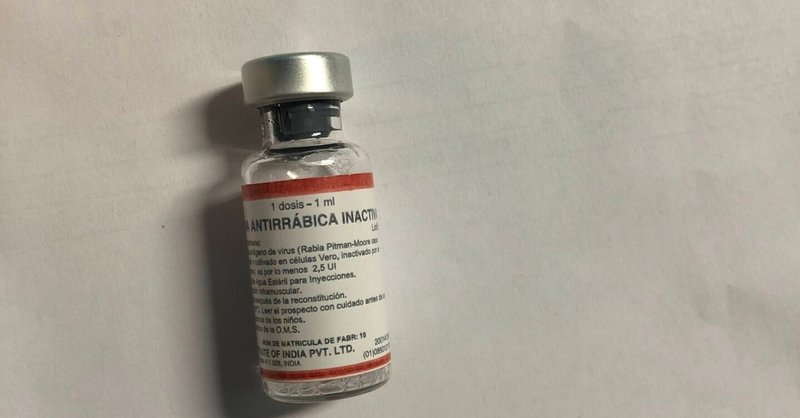

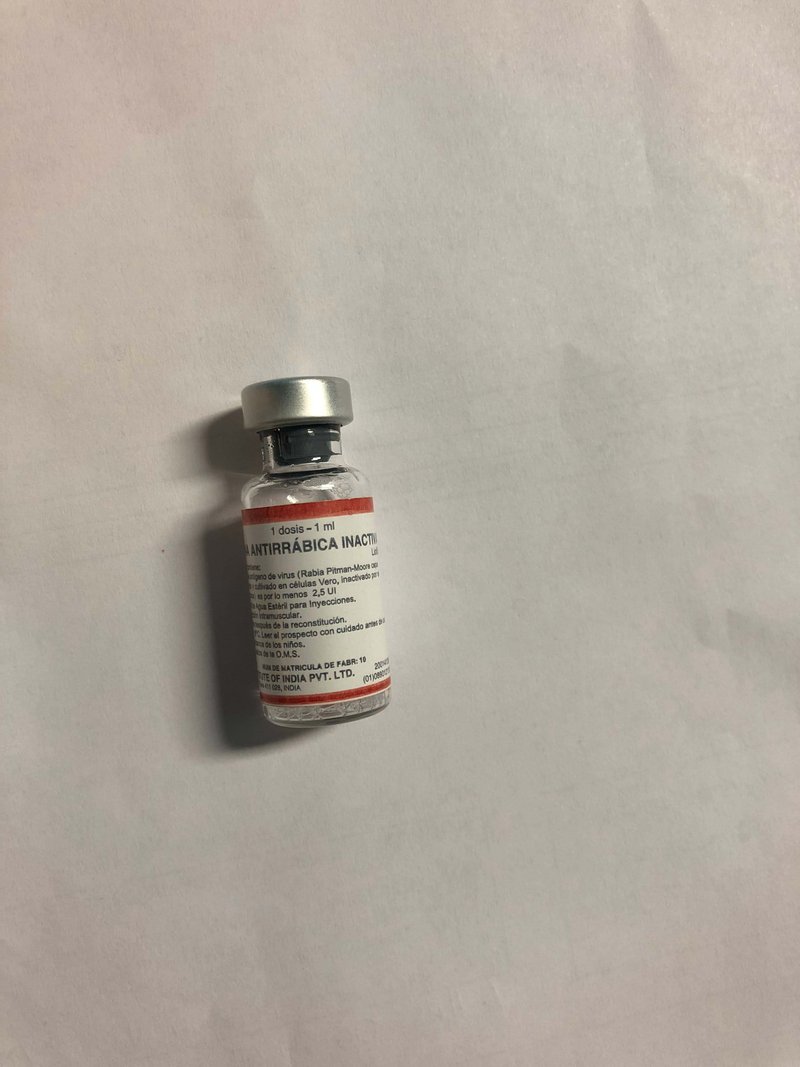

狂犬病ワクチンにはいくつかの種類があるため、念のため接種してもらったワクチンの瓶を撮影しておく。

そして驚きなのが、無料であること。

チリでは狂犬病ワクチンの接種は無料とのことで、医師の診察代もかからなかった。

病院のGoogle Mapのリンクは以下。

サンティアゴへ移動し、2回目の接種

2回目の接種は3日後なのでこのままカラマに留まっても良いが、暇なのでサンティアゴへ移動することにした。

元々サンティアゴは旅程の都合上街を訪れられなかったので、これはこれで良い機会だ。

接種の前日に移動し、その日のうちに接種する病院を見つけておくことにした。

着いて早々に近くの24時間対応の病院を訪れるが、あっちの病院に行けと言われ数件巡った後、4軒目で接種してくれる病院を見つけた。

その病院はSAPUと呼ばれるもので、総合病院よりは少し小規模なもの。チリではまずこのSAPUに行くのが一般的なようだ。

そういえば1回目のワクチンを接種してくれた病院でも、次はSAPUに行くようにと幾つか紹介してくれたことを忘れていた。

翌日、再度病院に行き2度目のワクチンを接種。

やはり無料だった。

以下は2回目に接種した病院「Sapu Emergency Center Nunoa」のGoogle Mapリンク。

接種したワクチンの種類が分からない

調べる限り狂犬病ワクチンは主要なものでも幾つか種類があり、日本国内では国産のワクチンも出回っている。

WHO未承認のワクチンもあるようだし、5回とも同じワクチンを接種した方が良いと思われるため、ワクチンの種類は把握しておきたかった。

ただ実は2回目に接種したものがどれだったのか、帰国翌日まで分からなかった。

というのも1度目の接種時に渡された証明書にはワクチン名「VACUNA ANTIRABBICA」と書かれており、また撮影しておいた瓶にもそう記載されていたので、これが種類だと勘違いしていた。

だが実はこれはスペイン語で「抗狂犬病ワクチン」という意味でしかなく、ワクチン名では無い。

そうとは知らず、2回目の接種時には「これはVACUNA ANTIRRABICAですか?」「そうです。」という会話をしており、同じものだと思い込んでいた。

後にこの勘違いに気づき、1回目の接種時に撮影した瓶を元に調べ、1度目のワクチンはWHO承認の「RABIVAX-S」というものだと分かったのだが、2度目の接種に関しては紙も何も渡されておらず、情報が無い。

この時既にサンティアゴを離れていたため、メールや電話をするが繋がらない。

帰国翌日にようやくメールに返信があり、1度目と同じワクチンだと判明した。

クスコで3回目の接種

要領が掴めてきたことで旅を続けながらでもワクチンの接種は出来そうだと感じ、接種の翌日には元々ウユニの後に訪れる予定だったクスコへ飛んだ。

3日後に3回目の接種を控え、早速病院を探す。

クスコは観光地なだけあって英語が通じる私立の病院が幾つもあり、またWhatsAppなどで気軽に連絡が取れるので、ワクチンを打てる病院はすぐに見つかった。

ただその病院は僕が1度目に接種したRABIVAX-Sを扱っておらず、「VERORAB」という別のものしか無いとのこと。

他にも4〜5件の病院に聞いたが、やはり何処もVERORABしか無いとのことだった。

病院の方が言うには、ワクチンは中央病院のようなところから購入しているため、どのクリニックも同じものしか無いとのこと。

こちらもWHO承認ワクチンではあるが、1,2回目と異なるもので問題ないのだろうか。

結論、問題は無かった。

まずこの病院の方が非常に親切で、ワクチンの変更について2人の医師に確認してくれた。

そしてどちらの医師の返答も「RABIVAXもVERORABも内容物は同一のため影響ない」ということだった。

また後日調べてみたところ、WHOのレポートでも承認ワクチンであれば切り替えても問題ないとある。

この病院で3回目の接種を完了し、クスコを後にした。

料金は350ソル(14,400円)。

この費用は海外旅行保険に請求することになる。

ここまでで、この病院の対応がダントツで一番良かったので、クスコに来られる方は把握しておくと良いだろう。

狂犬病でないことが決定的になる

厚生労働省によると、咬んだ犬が2週間経過しても狂犬病の症状を示さない場合は、咬まれた時に狂犬病に感染した可能性を否定できるとのこと。

僕が最初のワクチンを打ったのは咬まれてから2日後のため、4回目の接種(初回接種から14日後)の2日前にその日を迎えことになる。

アタカマ砂漠ツアーを予約したツアー会社経由でホテルの方の連絡先を教えてもらい、WhatsAppで連絡。

写真と共にその犬が健康であることを教えてくれた。

また翌日にはその犬を動画に収め、動画内で当日の日付を言っているものまで送ってくれた。

これで僕自身も狂犬病の心配はほぼ無くなったが、例外も有り得るため引き続きワクチンは5回目まで接種する。

ワクチン接種関連では本当に様々な人に助けられ、感謝すると共に自身の浅はかさを反省するばかりだ。

4回目の接種は日本

4回目の接種は初回接種の1週間後。

接種前日にサンフランシスコで乗り継ぎのため1泊し、当日は午前発の便で帰国することになっていた。

アメリカで出発前に接種するのがベストだろうが、仮に日本に着いてからの接種でも、南米の時間では当日が終わって数時間で接種したことになるので、正直日本でも良いかなとは考えていた。(僕の独断なので実際問題ないかは分かりません)

とはいえ、まずはサンフランシスコで探し始める。

当然だが英語が通じるので、電話で簡単に話が進む。

接種日は日曜日のため、対応しくれるのは総合病院の救急受付に限られるようだった。

すぐにワクチンのある病院が数件見つかったが、どちらもワクチンの種類までは分からないとのこと。

それ以上は電話で対応してくれず、救急窓口まで来る必要があるとのことだ。

当日の早朝に訪れたものの、医師の診察が必要で他の患者もいて時間がかかる上、料金の見積もりは約1,700ドル(約26万円)とのこと。

海外旅行保険で賄われるとはいえ、一度建て替えるのも気が引ける額だ。

そして乗る予定の飛行機の時間も気になる。

日本であれば時間・ワクチンの種類を事前に予約できる上料金も安価なので、結局アメリカではなく日本で接種することにし、東京ビジネスクリニックで予約。

ここを予約したのは祝日にあたる帰国日にも営業していたことと、RAVIBAX-Sを取り扱っていたため。

恐らく5回目もこちらで接種することになる。

免疫グロブリンは結局接種しなかった

WHOによると暴露前に狂犬病ワクチンを未接種の場合、咬まれてから1週間以内に免疫グロブリンを接種する必要があるとのこと。

ただこの免疫グロブリンというもの、入手は非常に困難で日本では手に入らないようだ。

また実際は負傷の程度によって要否の判断が分かれるという情報もある。

僕はチリの病院で接種が必要か聞いたものの、必要ないとのことで接種しなかった。

正直医師によって判断も分かれるだろうから、このあたりはよく分からない。

咬まれた際の初動対応

1.直ちに十分に石けんを使って水洗いをする

15分以上洗うように言及している情報が多い

口で吸うと菌が入り込んでしまうため、やってはいけない

2.できるだけ早く1回目のワクチンを接種する

24時間以内必須のように言及している情報もあれば、最低でも72時間以内と言及しているものもある

調べる限り厚生労働省は具体的な時間に言及していない

ワクチンはWHO承認のものを打つ(現時点でVerorab, RABIVAX-S, VaxiRab Nの3つのようだ)

WHO承認ワクチンは以下リンクの「Vaccine type」を「Rabies」にし「Apply」をクリックすると表示される。

ちなみにRabiesは日本語で狂犬病。

https://extranet.who.int/prequal/vaccines/prequalified-vaccines

国産ワクチンのラビピュールもWHO承認という情報も見るが、上記検索結果には含まれないので真相は分からない。

僕がアドバイスできること

厚生労働省によると、以下のような人が事前に接種すべきのようだ。

動物と接触する人

近くに医療機関が無いような地域に長期滞在する人

また今回僕が学んだことは以下の通り。

迂闊に犬に近づかない

国によっては手に入れることが困難

緊急時の初動対応が遅れないよう、ネットや電話は使えるようにしておいた方が良い(バックパッカーなどはSIMカードを買わない方も多い)

緊急時に備え、訪れる場所の医療機関は事前に把握しておいた方が良い

医療情報は渡航先の日本大使館webサイトの医療情報が役に立つ

参考にできる情報源

厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/07.html

厚生労働省FORTH:https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/disease/dis02_03rab.html

外務省:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C034.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?