山之口貘『鼻』という詩について

沖縄を故郷としている詩人 山之口貘が書いたものの一つに『鼻』という詩がある。短い詩なので引用してみる。

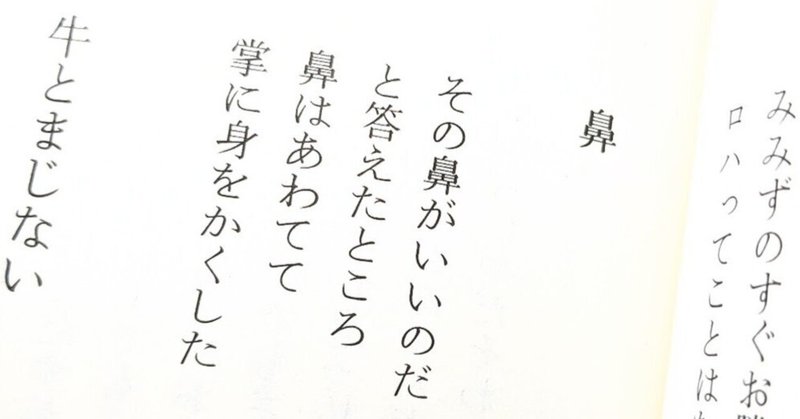

その鼻がいいのだ

と答えたところ

鼻はあわてて

掌に身をかくした

たった四行の詩である。たった四行であるが、この短い詩の中に含まれている場面というものがありありと頭の中に浮かんでは積まれていった。平坦な気持ちで詩を読むと、「その鼻GOODやね」「うわ、恥ず。やめろや」と言っただけの内容であるのだが、なぜ鼻がいいと思うのか、いつどのような時合で言ったのか、なぜ鼻は掌に身を隠したのか、といった疑問が数々浮かんでは堆積していき、多分こういう場面だったのだろうかという想像へと昇華させる。再度言うが、たった四行の詩である。それでも、情景を想像させるのに十分すぎるぐらいの魅力が含まれているということだ。

果たして、この詩はどういう場面を切り取ったものなのか。

まず思いつく場面というのは逢引の場面であろう。逢引の最中、交わした会話の中で「私のどこが好きか」と問われたとする。この質問は付き合いたてであればなんぼでも答えることができるが、付き合い長く何遍も問われると答えに窮する質問筆頭である。できれば頻繁に聞かれたくはない。そんなことは横に置き、きっと山之口貘も同じ場面に遭遇したのだろう。そこで答えたのが鼻。その鼻GOODやねと答えたということだ。相手もまさか鼻について褒められるとは思ってもおらず、照れ隠しに慌てて掌で鼻を隠したのだろう。なんということだろうか、とてもいじらしい。

しかしながら、逢引の場面でなければどうであろうか。もし、もしだ、これが意中の相手ではなく、ものすごくいな相手だった場合はどうなるだろうか。山之口貘は「嫌な奴に呼び出されたけど行きたくないなぁ。つか、上司だし断り難いんだよなぁ。めんどくさいなぁ。病を詐称したいなぁ」と考えただろうか。わからない、わからないが嫌いな人間に呼び出されたら其れぐらいのことは考えるだろう。

嫌いなやつとの会話は早く切り上げたい。切り上げて家に帰ってサッポロ生ビールとか飲みながら漫画を読みながら屁をこきたい。そんなことを考えながら相手の顔を眺めていると、鼻から毛が見えているではないか。それもかなりの量の鼻毛が。手入れされていない芝生の如く生い茂っている。指摘したい。指摘して恥をかかせてさっさと会話を切り上げたい。でも、直接的に指摘するのはなんか癪じゃん、一応、詩という言葉で飯食ってるわけだしさ。ここはバシッと決めたふうな感じで指摘してやろう。と考えて出てきた言葉が「その鼻がいいのだ」という場合だったらどうだろうか───と考えたのだが、これで鼻毛が出ていることに気がつくのはかなり高度なやり取りのような気がする。

話は変わるが、以前、漫然とした気持ちでテレビを眺めていると、俳句を書いている芸能人を才能なしだとか才能ありだとか区別する番組が放送されていた。その区別の仕方になんとなく学校的なシステムを彷彿とさせるものだったのでむかつくな、暴れようかなと怒りを蓄積していると、区別を主導している親玉の講師が「俳句というものは読んだ人に場面を想像させることが重要です」と言っていた。怒りが溜まっている故にうっるさいんじゃと叫びテレビリモコンを膝蹴りで破壊、テレビはドラム缶の焚き火に放り込みその日の内に処分した。

何がいいたいのか。落ち着いた今、件の講師の言葉を思い出すと、詩も同じようなもので場面を想像する余地を与えるという事が重要なのだと思う。その余地があるからこそ、詩というのは短い文で無限の世界を想像させる鍵になるということだ。右に述べた二つの場面は、間違っている可能性がある。それでも尚、確実に間違いであると言い切れない具合が詩が有する魅力なのだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?