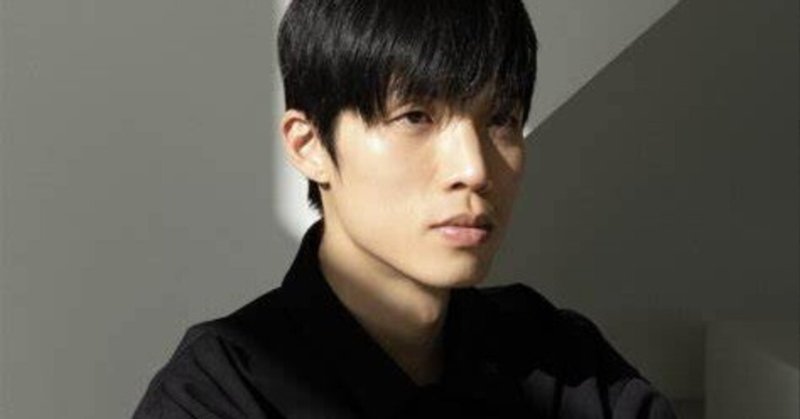

東洋的世界観を西洋の「言葉」で表現すること。(韓国人ピアニスト、yeonjoon yoon による試み。)

たとえば茶道を英語でどう表現すればいいだろう? 岡倉天心はやむなく”tea ceremony”と表現したけれど、しかし、これでは『不思議の国のアリス』の「どこまでいってもお茶の時間」のエコーが無駄に響いてしまって、なんかちょっと違う。では直訳して、”tea way” ならばどうだろう? なるほど、道教的な神秘を纏うものの、実際にはなにも言っていないにひとしい。

同様に、華道を"flower arrangement"と訳したところでナンセンスでしょ。書道を"calligraphy"と訳してもまた。同じことは合気道、弓道、剣道、柔道にも言える。言葉のアート、俳句でさえも英語HAIKUは別物になるほかない。東洋と西洋では、ものの見方も考え方もさらに言えば暮らし方も生き方さえも違うゆえ、そうかんたんには翻訳できない。では、音楽はどうだろう?

そもそも東洋の世界を西洋の「言語」で表現することは可能なのか? けっして不可能ではないでしょう。前述の岡倉天心は茶道の精神性を英語で説いた。鈴木大拙は禅の世界をアメリカ人たちに知らしめた。ドイツの哲学者オイゲン・ヘリゲルは弓道の世界に禅の精神性を発見した。ノブ・マツヒサ(松久信幸)は鮨の魅力を(言葉ではなく、鮨で)アメリカ人に教えた。川久保玲、山本耀司、イッセイ・ミヤケはファッションの世界で同様の表現を行った。アレッサンドロ・ミケーレはGUCCIのデザイナーだった時代に着物から発想した作品をも作った。表参道のJILL SANDERのショップにかれの奥様がいけた生け花が飾ってあるのを見て、ぼくはあらためてジル・サンダーに惚れ直した。村上春樹さんの短編「めくらやなぎと、眠る女」を西洋人が読めば、そこに東洋的世界観を感じるかもしれない。武満徹はオーケストラに尺八を招き入れて、東洋と西洋の出会いを音楽で表現した。ジョン・ケージには「龍安寺」なる作品がある。高橋悠治さんの作曲‐ピアノ演奏スタイルはあきらかに東洋的な世界を表現している。

yeonjoon yoon。韓国人ピアニスト、作曲家、即興演奏家のユン・ヨンジョン(창작품‐尹涓埈)もまた、西欧音楽の語法をも使いながら東洋的静謐を表現する。

かれは一流のピアニストとして西欧近代音楽に習熟し、それとかれの出自の支那文化圏~朝鮮半島の音楽を結びつける試みをしている。けっして新しい試みではない。かれは西欧音楽市場にオリエンタリズムを売り込んでいるという穿った見方もできなくはない。しかも、ユン・ヨンジョンは西欧近代音楽への造詣が深く、ぼくの耳にはグレン・グールドを経たアファナシエフのようなピアニズムが感じられる。ロンドンのバービカン・センターで5月17日に行われるコンサート告知によると、かれはバッハからブラッド・メルドー、ショパンからフィリップ・グラスまで見事に弾きこなす。ユン・ヨンジョンはまさに音楽のバイリンガルである。あまりにも器用すぎ、とぼくはおもわなくもない。しかし、にもかかわらず、かれの試みがこれからどんな未知の世界を拓いてゆくのか、ぼくは興味を持たずにはいられない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?