記憶術

記憶は、適切な方法を上手に使えば、力が付きます。ここでは、記憶術について私の考えを披露します。

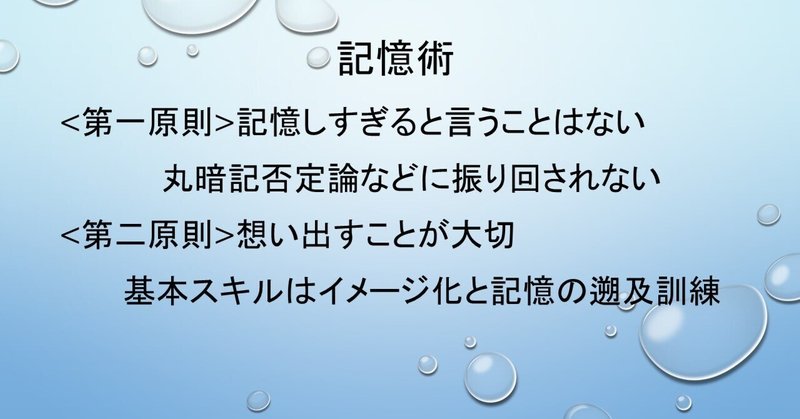

記憶術の基本原則

これを意識していない人が多いですが、記憶術習得の第一段階は、以下の意識改革が必要です。

<第1原則>

記憶しすぎると言うことはない

人間の大脳の脳細胞は生きている内に10%も使っていないので

記憶することが増えたからと言って

他のことが出来なくなると言うことはない

<例外>

対話中に重要事項を記憶しようとして、注意を集中していると、他のことが聞けなくなることがあります。例えば、数値がでたときです。この為に、メモを取ることも重要です。(メモは忘れても良いと安心する道具)

ただし、ある種の業務(カウンセラー・面接官など)に従事している人間は、対話内容を全て記憶している、と言うこともあります。人間の力は無限の可能性を秘めています。

この原則には、少し説明が必要です。現在の教育に関する議論では、思考力を重視し、記憶に関しては「丸暗記と言って軽く見ている」傾向が在ります。しかしな がら、思考する場合にも豊富な実例・関連理論を思い付けば、豊かで納得出来ます。丸暗記の通り答えが出ないでも、豊かな思考の必要条件として、多くの記憶が必要です。

また

「忘れたいこともある」

と言う人もいます。

そのよう人には

「メモに書いたら忘れる」

と言う対処法と

「次に覚えるモノで上書き」

と言う対応法があります。

このように

覚えることへの抵抗を排除

が第一歩です。

<第2原則>

覚えることが出来ない、ではなく、想い出すことが出来ない

人間の脳内には、色々な情報が蓄積されています。

必要な時に適切な形で

引き出せない

だけです。

このため、次の項で学ぶ、記憶遡及法の体験が有効です。

記憶強化の基礎訓練

1.記憶遡及法

上記第2原則の確認方法になりますが、記憶遡及と言う訓練があります。これは、毎日夜眠る前に、当日の自分の行動を、時間を溯りながら思い出す訓練です。前日の昼食に何をとったか、と聞かれて答えられない人も、今日の夕食・昼食・朝食・前日の夕食そして昼食と順に思い出して、答えることが出来る ことがあります。このように、思い出す訓練をすることで、自分の記憶力に自信を持つようになります。

また、散歩の後見たこと、聞いたことなどを、思い出すのも有効な訓練です。この方式は,観察力の強化訓練をかねています。

2.イメージ化訓練

記憶する場合には、具体的な絵のようなイメージがある方が効果があります。そのためには、常に物事の理解・説明時には、具体的な例を考えるようにします。

このような記憶術についても、

特定の資格試験の勉強のため

法律の条文を覚える

等の具体的イメージを持つとよいでしょう。

以上の訓練に続けて、以下の各手法を身につけましょう。

具体的手法

3.基礎結合方法

具体的な記憶方法の第一は、基礎結合方法である。これは、自分が良く知っているものに、記憶すべき事を関連付ける方法です。例えば、体の部分による方法があります。

1:頭 2:ひたい 3:目 4:耳 5:鼻 6:口 7:あご 8:首 9:肩 10:胸 11:へそ 12:腹 13:股 14:尻 15:太股 16:ひざ 17:ふくらはぎ 18:足首 19:足の甲 20:足の裏

これで

留守番電話・非常通報装置・電話転送装置

を覚えましょう。

そのために、以下のイメージを描きます。

頭のてっぺんに留守の旗を立てる(留守番電話)

ひたいから火を噴いて非常通報を行う(非常通報装置)

目から出た火を隣に転送する(電話転送装置)

この様なイメージを数回繰り返した後、今度は頭、ひたい、目と言う風にからだの各部を考えると、留守番電話・非常通報装置・電話転送装置と順に思い出すことが出来ます。せて、以下の2点に注意してください。

①イメージすることは出来るだけ奇抜なイメージが良い

②痛い・熱いなどの強烈な感覚を伴うイメージはもっと良い

もう一つの要点は記憶するだけでなく、思い出す為の手がかりとしての、体の各部の利用です。記憶は出来ているのに、思い出せない場合が多くあります。このときに、引き出す手がかりを持っていると、思い出せることが多くなります。

ここでは、体の一部を使いましたが、自分の部屋・友人・適当な道のり・電車の駅など色々なものに結合して記憶する方法があります。

4.数字の記憶法

数値を記憶する必要は多いですが、数値の具体的なイメージは難しいでしょう。たとえば、歴史年表で「ウグイス鳴くよ(794)平安京」は、その状況を思えばイメージできるが、一般にはこのように語呂合わせは、上手くいく場合が少ない。そのような時に、以下に述べる変換技法で記憶す ると、イメージが湧きやすく記憶しやすくなります。つまり、以下の対応表を用いて、記憶すべき数値を具体的なものに変換します。例えば、承久の乱の1221年なら

1:い 2:き 2:か 1:う

と変換し、武士達が激しく行き交っているイメージを造ります。

あ行:1 か行:2 さ行:3 た行:4 な行:5 は行:6 ま行:7 な行:8 ら行:9 わ・ん:0

5.連想技法

複数のものを記憶する場合には、個別に体や場所に結合するより、それらの物自体で連想を働かせる方が手早いです。

例えば、労働基準法第14条1項で決める「専門的知識等を有する労働者」は、平成十五年厚生労働省告示第三百五十六号で、以下のとおり決まっています。

一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有す る者

二 次に掲げるいずれかの資格を有する者

イ 公認会計士

ロ 医師

ハ 歯科医師

ニ 獣医師

ホ 弁護士

ヘ 一級建築士

ト 税理士

チ 薬剤師

リ 社会保険労務士

ヌ 不動産鑑定士

ル 技術士

ヲ 弁理士

三 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条に規定 する情報処理技術者試験の区分のうちシステムアナリスト試験に合格した 者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法(平成七年法律第百五号) 第百二十二条の二第二項の規定により指定された法人が行う保険数理及び 年金数理に関する試験をいう。)に合格した者

ここで、二項の資格を、記憶しましょう。

公認会計士が会社の会計監査で帳票を見ている->

そこで医者が治療した->

患者の歯が悪く歯科医が治療->

犬歯から犬を獣医が治療->

犬がかみつき弁護士で裁判->

弁護士事務所を1級建築士が設計->

建築事務所の税金申告を税理士が行う->

税金を考えると胃が痛くなり薬剤師に薬を貰う->

保険が使えるか社会保険労務士に相談->

お金の余裕があると土地を買うので不動産鑑定士に相談->

その土地の土木工事を技術士が検討->

工事に使う道具の特許を弁理士が申請

こうしたストーリのイメージを持って記憶します。

参考

6.記憶力強化の為の感覚の利用

今迄の例では、火を噴くなど強烈で残 酷な場面が合ったが、この様な刺激の強い情報は覚えやすいものです。また、心地よい風、匂いなどと一緒に覚えた情報はそのような条件がよみがえると、すぐに思い出す場合がある。これを利用して、単なる知識とせずに、実体験の感覚を想像しながら記憶すれば容易に覚えることが出来ます。

7.思い出す為の手がかり

今まで書きましたが、記憶できないのではなく、思い出せないことがネックになることが多くあります。この為には、常に記憶し想い出すヒントを持っておき、そこに結び付ける癖をつけておけ ば、そこから想い出せるようになります。この様にしておけば、常にそこを考えると、関連する事項が浮かぶようになります。

8.目次の記憶

勉強の場合に、全体をつかむことが後々の効率化に有効です。その為に、教科書や参考書の目次を記憶してしまえば、後はそこのどこにしまう、と考えのまとまりが良くなります。

一度苦労すれば後が楽になります。関連して、学習の70%ルールと言うことも知っておくと良いでしょう。この様な目次の内、70%が解っている場合には、残りの30%は簡単に収まります。この為には、この70%を今まで知っていることの類推などで、何とか作り上げることが有効です。この様なコツを知っておくと勉強が楽になります。

9.法律の勉強

法律は、憲法から始まって段々と詳しくなっています。いきなり細部の規則を覚えるよりも、上位の規則でその目的を明確にしたら、判断が容易になる場合も多くあります。

例えば、労働基準法は

労働者の保護が目的

なので

労働契約で労働基準法より厳しい残業規制

は正しいと言う、判断が出来るようになります。

法律の条文も,理由を考えると、応用判断ができる場合があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?