「ごんぎつね」で盛り上がったのは、本書のテーマとしてはマイナスだったかも:読書録「ルポ 誰が国語力を殺すのか」

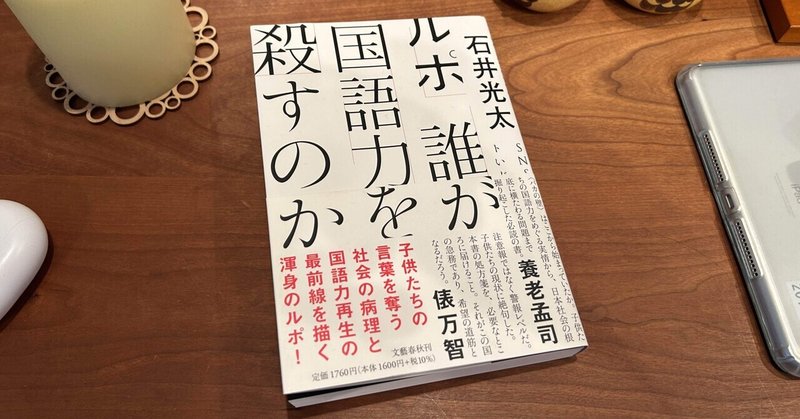

・ルポ 誰が国語力を殺すのか

著者:石井光太

出版:文藝春秋

少し前に「ごんぎつね」の描写について、小学生が「誤読する」ということで話題になりました。

「ソレはひどい」

という反応もある一方で、

「誤読というのは言いすぎでは」

って反応もありました。

僕もどちらかというと、「これを誤読と決めつけるのはどうかな」派だったんですが、読んでみると、これは本の触りの部分で、ぶっちゃけメインの議論にそこまで本質的に関係しているわけでもないんですよねw。

まあ冒頭の記事は本の販促も兼ねたもので、作品としてはちょっとフックがかかりやすいところを導入に持ってきたんだけど、そこだけ紹介されて瑣末なところで盛り上がっちゃった…と言いますか。

石井さんはインタビュー記事でもう少し丁寧に説明をされています。

本の意図はこちらの方が汲み取りやすいです。

まとめると、ここらあたり。

<――なにがこうした国語力の低迷を招いたのでしょうか。

石井 本書で多角的に詳しく取り上げましたが、一言でいえば現代社会を取り巻く諸問題が重なった結果です。家庭格差と言語発達の問題、ゆとり教育からつづく教育行政の落とし穴、深刻な教員不足と予算のなさ、ネット・SNSという特殊な言語環境、これらの要因が複雑に絡み合って、子供たちは生きる上で必要不可欠な国語力が身につきにくい環境におかれています。ギガスクール構想やアクティブラーニングなど、次々と目新しい教育プログラムは導入されているのに制度が形骸化しがちです。>

作者は「貧困」「格差」「分断」といったテーマを追いかけてこられた方で、本書もその延長線上で書かれていると考えた方が納得感があります。

確かに「現代社会を取り巻く諸問題が重なった結果」なんですが、その根本には「家庭格差」「貧困」がありますから。

貧困をきっかけに一度底辺に落ち込んでしまうと、公教育や公共機関がそこから子どもたちを引き上げることができなくなっている…というのが根本にある枠組みだと思います。

コロナ禍になって、僕自身はあまり感じていなかった日本における「格差」や「貧困」の現状といった記事や報告が目につくようになって、少し問題意識・課題認識を持つようになったところに、本書は新たな知見を与えてくれたように感じます。

<ネット・SNSという特殊な言語環境>の話なんかは、「スマホ脳」的な「スマホが脳構造にネガティブな影響を与える」というアプローチよりも、実際に起きている事件の経過を読むことでストンと理解できるところがありました。(作者は脳への影響という点もコメントされてますが)

他にも色々な事例が取り上げられていて、その事例が、作者が抱えている危機意識をよく伝えてくれます。

僕にとってはそこがいちばんの読みどころでしたね。

逆にちょっと不満なのは、その解決策として「私立学校(小学校・中学校)」での取り組みをピックアップしているところでしょうか。

その取り組みが素晴らしいことは賛成しますし、そういう取り組みが公立の学校でも取り組むことができれば…というのは確かにその通りだと思います。

その通りだと思うんですが、そのためには越えなきゃいけないハードルがかなりある。

予算上の教育に振り分けられる額

教師の過重な業務

教師のトレーニングの問題

問題家庭への行政の踏み込みの課題etc,etc

まあ作者はよく分かってるんだと思います。

だからこそ「希望の可能性」を本書のラストにあげたかったのではないかと。

その気持ちはわかるんですが、本丸はやっぱりそっちじゃないんじゃないかな。

もちろん、「やれるところからやる」「できるところからやる」というスタンスもよくわかるんですけどね。

ただこの話はもう少し「面」での取り組みをすべきなんじゃないか…というのが僕の考えです。

「異次元の少子化対策」

そう国が掲げていて、それぞれ意見はあるでしょうが、少しずつであれ、何かが変わる可能性もあるタイミングじゃないでしょうか?

だとしたらここで大きな動きになるような提言をしても良いんじゃないかなぁ。

甘い?

#読書感想文

#ルポ誰が国語力を殺すのか

#石井光太

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?