書記が物理やるだけ#381 境界層方程式

境界層に関する数式をいくつか示していく。

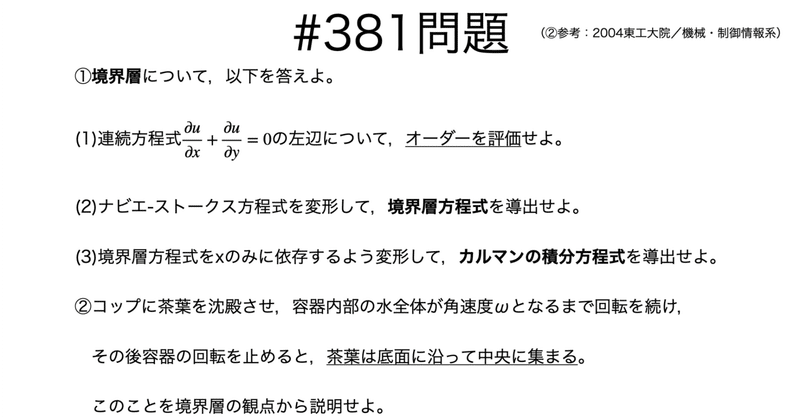

問題

境界層の身近な例として茶葉のパラドックスを取り上げる。

説明

境界層とは,ある粘性流れにおいて粘性による影響を強く受ける層のことである。1904年,ドイツの物理学者ルートヴィヒ・プラントルによって発見された。

境界層について連続の式とナビエ-ストークス方程式の各項のオーダーを検討することで,境界層方程式およびカルマンの積分方程式が導出できる。

解答

連続方程式の左辺について,2つの項のオーダーは同じである。

これによりナビエ-ストークス方程式の各項をオーダー評価することで,境界層方程式が導出できる。

これをxのみに依存するよう,yについての積分で書き換える。

式変形によりカルマンの積分方程式が導出できる。

コップに茶葉を沈殿させ,容器内部の水全体が角速度ωとなるまで回転を続け,その後容器の回転を止めると,茶葉は底面に沿って中央に集まる。

容器の底に近い所では境界層が形成され,粘性のはたらきが強く水の回転速度が遅くなり,その分だけ遠心力が小さくなる。一方,底から離れた上層部では,粘性のはたらきが弱く水の回転速度が速くなり,底の水よりも大きな遠心力がはたらく。回転している水の中では遠心力により外側ほど圧力が大きくなるが,底では遠心力が小さいため外側の高い圧力に押されて内向きの流れができる。その流れは中央で上昇し,上層部で外向きに,側面に沿って下がり,循環する。このような二次流れによって,茶葉は中央に集められる。

本記事のもくじはこちら:

学習に必要な本を買います。一覧→ https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1XI8RCAQIKR94?ref_=wl_share