鮨の真髄No.006 スシの仕事と種類3

本記事は「鮨の真髄」の連載6回目です。筆者が2023年12月末に始めた、アメリカのSubstackで連載している"Spirits of Sushi"の完全日本向けバージョンです。筆者は本が大好きなので、書籍をイメージした構成でお届けします(最下部に目次を記載しています)。

本連載を読み終えたときには、必ず鮨通になっています!

ググってもSNSを開いても得られないような情報を盛り込んでいきます。

「スシの仕事と種類」のチャプターでは、江戸前鮨の仕事=調理法を深掘りするとともに、色々な種類のスシを見て行きます。江戸前鮨に詳しくなるだけでなく様々なスシを知る事で、鮨の食べ歩きがさらに楽しくなるのは間違いありません!

前回の記事では、包丁と締めの仕事を解説しました。今回は残り7つの江戸前鮨の仕事を解説します。

茹でる:お湯で加熱する

煮る:お湯や調味液で比較的長い時間加熱する

漬ける:魚介類を調味液に漬けて、味を含ませる

炙る:炭火やガス火で魚介類を炙る

焼く:炭火やガス火で魚介類を焼く

寝かせる:魚介類を数時間~数日保管して、旨味を増やす

熟成:長い日数寝かせて、さらに旨味を増やす

本記事で紹介する「江戸前鮨」の仕事

本記事では以下の7つの仕事を解説する。

茹でる

煮る

漬ける

炙る

焼く

寝かせる

熟成

茹でる

「茹でる」調理法は、御存知のとおり日本料理全般で幅広く使われる。そして、江戸前鮨においては、主に車海老などの甲殻類や貝類に用いられる。食材にじっくりと火を入れるのではなく、比較的短時間で行われることが多い仕事だ。短時間で行う理由は、鮨種に用いる魚介類は小型のものが多いので、長時間茹でると食感が硬くなってしまう為だ(もちろん魚の味も抜けてしまう)。茹でのメリットについては、お湯や調味した液体で茹でることにより魚介類の雑味が除去され、身が程良く引き締まり、甘味や旨味が凝縮される点だ。かつては保存のために行われ、さらに塩やお酢に漬けることが一般的であった。しかし、物流と保冷技術が発展した今では、あくまでも食材の食感を意識して茹でる仕事を行う。

例えば、貝類を茹でる際は「サッと茹で」が主流で、数秒程度に留める。また、車海老については茹でてから冷蔵庫で寝かせる「茹で置き」にするか、お客の提供直前に茹でる「茹で上げ」にするかで鮨職人の美学が表れる。食べ手として勘違いしてはいけないのが、どちらが良い悪いではないことだ。「車海老は茹で上げに限る。茹で置きは古臭い」と批判している評論家を見たことがあるが、これは欺瞞である。それぞれの調理法で異なる味を表現できることなど頂けば自明なので、自身の好みを一般化するのは稚拙な行為であると言わざるを得ない。美食において自身の好みを前提にすると得られる価値が低下する。読者諸氏はくれぐれもご注意頂きたい。

煮る

「煮る」仕事は、茹でよりも長時間行う仕事だ。水のみで煮ることは少なく、料理用の清酒や調味液を用いることで食材に味を含ませたり、食感を大きく変化させたりすることが目的である。主にタコやイカ、ハマグリなどの貝類や穴子や鱧などの長物使用される。煮る仕事も江戸時代には保存性を高める目的で使われていたが、現在は食感と味を重視している。食感が柔らかすぎても硬すぎてもダメで、味が強すぎてもダメだ。煮る仕事で職人のセンスが表れやすい鮨種はタコと穴子だろう。

特にタコは意識的に取り組む職人が増えてきているのが嬉しい限りだ。少し前では「桜煮」と言う調理法が目立ったが、最近は過剰な味を付けず、またタコの食感を活かす加減で煮る人も多い。「桜煮」それ自体は魅力的で、ホロホロに軟らかくなるまで煮て、醤油と味醂の味を浸透させる仕事だ。

見た目の色から「桜」に見立てているところも雅である。ただ、万人が流行りの手法を右にならえで模倣するのは、お店を訪問する興を削ぐ。特に味付けが濃い仕事は如何なるお店でも似た味になるので、自身の個性を示すならばむしろ淡い味わいで構築する方が得策だと言える。最近では、ホロホロになるまで煮ることなく、タコらしい食感を活かす職人も増えている。如何なる手法であっても、個人的に必須と考えているのが香りである。タコは香りが活きていないと一流の仕事ではない。これは穴子についても全く同様だ。柔らかくしすぎて、調味の味しかしない穴子は凡庸である。また、江戸前鮨において煮る仕事の最高峰はアワビだと考える。【水貝】のように生で頂く喜びのある調理法もあるが、アワビの芳醇な香りと旨味を最大化する調理法と言えば、江戸前鮨の煮る仕事だ。煮汁は水と日本酒、もしくは日本酒のみ。そして、塩は使わない職人が圧倒的に多い。「蒸しアワビ」呼んでいるお店も多々あるが、これは多くが煮アワビである。浅草「弁天山美家古寿司」や人形町「㐂寿司」も同様なので、素直に字義通りにとらえては騙されるので要注意だ(笑)

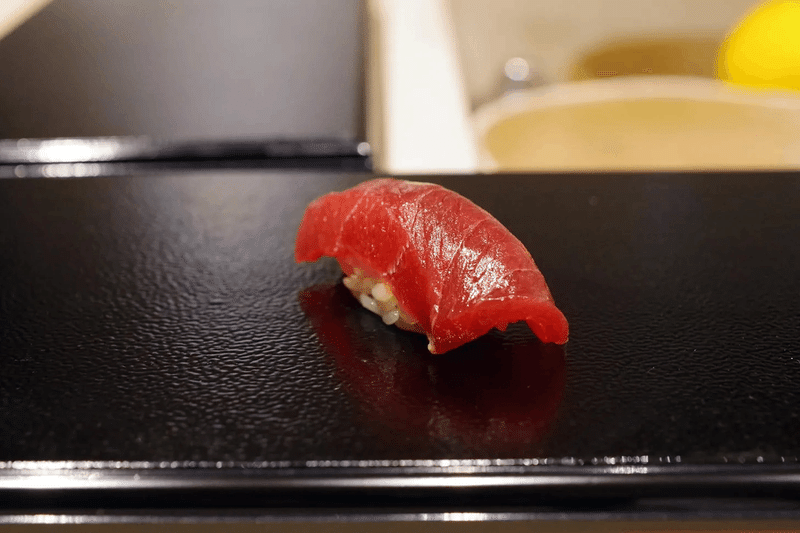

漬ける

「漬ける」とは、鮨種を調味液に漬けこむ調理法だ。マグロなどの味が濃い魚や、煮たハマグリなどに用いることが一般的である。これも江戸時代の保存手段がベースとなっている。マグロの場合は、刺身にする前のサクの状態で熱湯を掛けて、表面を固めた後に漬け込む「湯霜漬け」が一般的であった。しかも一晩以上漬け込んでいたそうだ。マグロの味よりも調味液の味が強かった事だろう。

しかし、近年は生の状態で漬けたり、漬けるとしても数分から10数分というケースも増えている。冷蔵技術が進歩して食文化が一層深まったためだ。要は味のために漬ける仕事が選択されている。マグロ以外の魚種だと、サワラやカツオ、シマアジなどの魚にも使われる。これらマグロ以外の魚を漬ける場合には、切り身の状態で煮キリを刷毛で塗ってしばらく置く「切り身漬け(切り漬け)」であることが多い。よって、「湯霜漬け」はレアな手法となっているので、もしも現在「湯霜漬け」に出会えたらラッキーだと思うべきだ(極端に少ないわけではないが、比率的にはレアである)。「湯霜漬け」を行う鮨職人は古典的な調理への敬意を持つ方なので、「美味しい」と伝える間違いなく喜ばれるだろう。そして、「湯霜漬け」を行う鮨職人であれば、煮る仕事も巧みであるはずなので、後半への期待を高めて構わない。仕事の背景にある情報を読み取り、仕事の連鎖でテンションを高めていくのが鮨上級者の食べ方である。

炙る

「炙る」仕事は、食材の表面をサッと炙り、脂を溶かしたり、炙りによる香りを付けること、食材の食感を変化させることが主な目的である。北寄貝は完全に生よりも炙った方が美味しい。他に、カツオを藁で炙ったり、煮穴子を笹の葉の上に乗せて炙ったりする。いずれにせよ長時間は行わず、短時間で行うことが一般的だ。長時間行うと次に説明する焼く仕事になってしまい、炙るべき魚の魅力を減らしてしまうので、火入れの塩梅が非常に重要だ。なお、カツオを炙る際には焼霜にするのが伝統であったが、藁でサッと炙しながら燻す手法を考えたのは「すきやばし次郎」の小野二郎親方である。かつて訪問した際に絶品の仕事に感嘆を覚えた。系譜であれば「鮨みずかみ」の水上親方の仕事が小野親方に匹敵する。

ちなみに、「ガスバーナーで炙るとガス臭くなる」と言っている人が多いが、あれはまやかしだ。カセットガス自体はブタンなので臭気があるが、炙る際には完全燃焼されて化学的に無味無臭となる。ただ、「ガス臭く」とはならずとも「臭くなる」可能性はある。炭火の場合には遠火で時間を掛けて熱するところ、ガスバーナーの場合は高温で短時間のうちに食品の脂が加熱されるため、アルデヒド、ケトン、エステルなどの悪臭成分を発する可能性がある。また、ガスバーナーはピンポイントで熱を照射するため、食材に熱が通る前に焦げの成分が付着することがある。これらの悪臭を人は「ガス臭い」と表現しているのかもしれない。…つまり、ガスバーナーで炙られる場合には「ガス臭い」と表現せず、ネガティブな味や香りが無いかを判断して、炙りという仕事自体の精度を吟味するのが良い。

焼く

「焼く」仕事は、握り鮨よりも酒肴(つまみ)に使われることが一般的な調理法だ。炭火で焼いた脂が乗った魚は堪らない美味しさである。筆者は、炭火焼きの焼き魚は上質なステーキハウスのステーキに匹敵あるいは凌駕すると考えている。日本人よりも肉食文化が長い国の人は信じられないかもしれないが、炭火焼きの美味しい焼き魚と白ご飯があれば日本人の圧倒的多数は幸福を感じるものである。それ故に鮨店の酒肴の後半に焼き魚が登場すると喜ばない人はいない(そのために生魚が主体の鮨店でもわざわざ出すのだろう)。中でも、松山「くるますし」の高平親方の仕事は卓越している。

寝かせる

「寝かせる」仕事は、魚の旨味を増やすために行われる。次に紹介する「熟成」よりも短期間に行う仕事で、締めた魚を冷蔵庫の中で半日から数日置く事を意味する。魚のATPは死後数時間でイノシン酸=旨味成分に分解されて旨味を強める。また、食感が柔らかくなるので、硬い魚と酢飯の一体感を高める事も可能だ。ただ、「寝かせ」の仕事は旨味を強化できる反面、食感に加えて魚の香りも弱めていく。よって、全ての鮨種を寝かせたり熟成を掛けたりすると、方向性が同質化して面白くなくなる。何の魚を食べているか分からないと意味が無いので、見極めには魚の味を理解する能力が必要とされる。

熟成

「寝かせ」よりも長期間寝かせる仕事が「熟成」だ。イメージ的に5日を超えてくると熟成と言える気がする(明確な定義はない)。そして、1~2週間どころではなく、3週間以上熟成を掛ける凄腕の鮨職人もいる。例えば、二子玉川の「すし㐂邑(きむら)」の木村親方は有名だ。2週間近い熟成については、もともとマグロのような大型の魚にしか使われなかったが、数年前に東京でブームになり、今や一般的になっている。ただ、「熟成」も「寝かせ」と同じく、「魚の味を引き立てる」あるいは「魚の味を引き出す」ことを目的にしなければ、ただの日数ゲームとなり行う意味を失ってしまう。また、言うまでもなくネガティブな香りを出してしまうのは完全な失敗だ。熟成にこだわるあまり、臭みを出しているお店も存在する。…論外だ。「寝かせ」にしても「熟成」にしても、魚の良い部分を引き出しているか、魚の持ち味を殺していないか、が判断のポイントである。

以上で、江戸前鮨(握り鮨)の仕事の解説を終える。次の記事では、巻き寿司についての解説を行う。

今後の目次構成

今後については、以下のとおり執筆していく予定です。

スシの歴史

スシの仕事と種類:江戸前寿司(握り鮓)、関西鮓などなど

スシの用語: 鮨店を100%楽しむための重要用語集

鮨の生命線:シャリ、酢飯、鮨飯について

鮨種(タネ、ネタ)についてのマニアックすぎるガイド

鮨職人の技:包丁や鮨職人の道具について

日本が誇る魚文化: 築地から豊洲市場、そして各地へ

必訪の鮨レストラン: 東京から札幌、福岡、その他の地域まで

郷土寿司の世界: 日本の多様な寿司文化を探る

鮨と日本酒のペアリング

鮨の作法とテーブルマナー

家庭で美味しいスシを作るための必需品

ポップカルチャーの中のスシ: マンガと映画

スシの健康と持続可能性

まとめ:スシの未来

なお、こちらがサブスタックの英語版記事になります。

それでは、今後ともよろしくお願いします!

ご支援頂いた分は取材や執筆活動に投資します。より良い情報提供を目指します!