新しい図書館はどこにできるの?

こんにちは、すさきのすづくり編集部です。

前回の記事では、「須崎市図書館等複合施設」がどんな施設になるのかをお伝えしました。

今回は「須崎市図書館等複合施設」がどこにできるのか、施設の防災の考え方と合わせてお伝えします。

施設整備地の考え方

須崎市図書館等複合施設は西糺町のライフタウンゆたか跡地を建設地として整備を進めています。現須崎市立図書館から約600メートル北西、城山のふもとです。

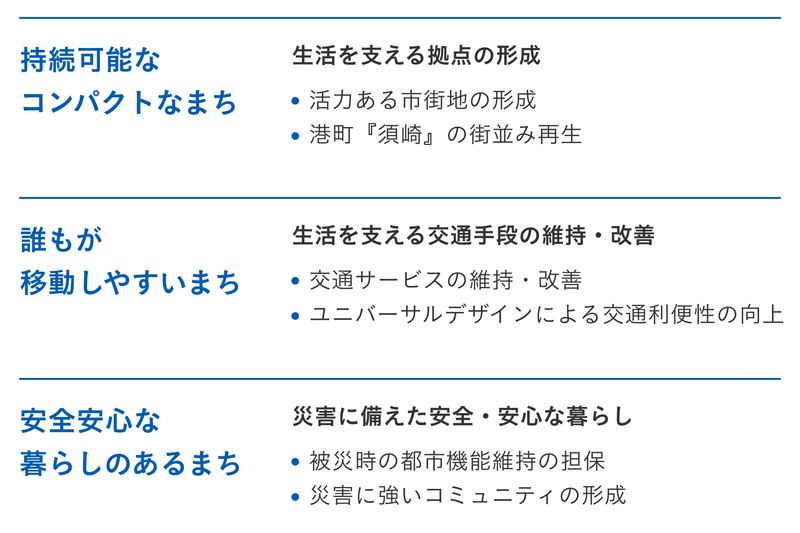

須崎市では、中心市街地活性化のため立地適正化計画を策定しています。今後ますます高齢化が進む中、中心市街地で、できるだけ移動が少なくなるようなまちづくりの考え方が必要だと考えています。

立地適正化計画とは…

都市全体の観点から、居住や医療・社会福祉・商業等の都市機能を誘導し、誰もが移動しやすい環境づくりを行うことで、安全・安心で子どもから高齢者まで多世代が暮らせる魅力あるまちの実現を目指す計画です。

『生活の場も、仕事の場も、津波浸水区域となっているところで、私たちは暮らしていく。』という環境の中で、市民生活から離れた場所に複合施設を整備するのではなく、市民生活に寄り添ったまちづくりを行っていくという考え方で、施設整備を行う場所を選定しました。

整備候補地と選定の経緯

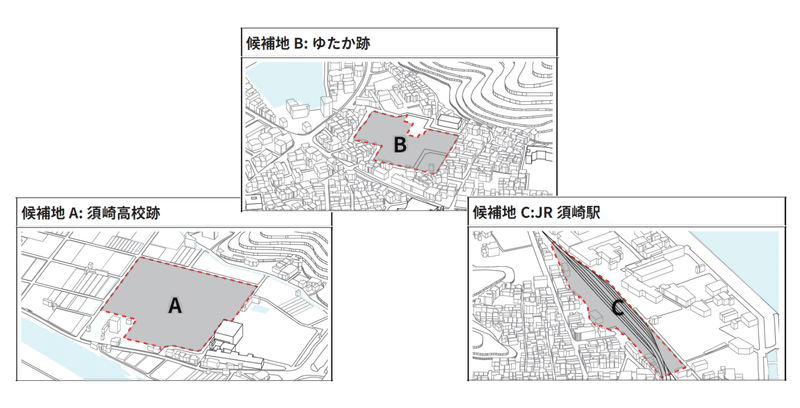

整備地の条件として、最低でも4,000㎡以上のまとまった面積の土地が必要と想定していた中で、須崎市のまちのあり方を考え、「須崎高校跡地」、「JR須崎駅」そして「ゆたか跡地」の3カ所を候補地として比較検討しました。

3つの候補地はどれも津波浸水区域にあるため、高台への整備も検討しました。しかし高台には整備可能な土地を市が所有していないことや、工期や費用もかかりすぎることから実現が難しいと判断しました。

「ゆたか跡地」は市の所有地を含んでおり、一定規模以上の形状のよい用地がまとまっているため整備にあたっての自由度が高く、都市再生の拠点にできると考え、図書館等複合施設の整備地として選定しました。

施設の防災対策について

本施設では「いのちを守るために学び、行動できる場所」を防災コンセプトとして掲げています。災害に対する日常的な啓発を行い、有事の際には利用者が自ら避難の判断をすることや適切な避難手段を選択できるよう、効果的な方法で情報発信をしていきます。

建物には複数の避難口を設け、十分な避難動線を確保するとともに、比較的発生頻度が高い津波から施設を守れるように床高を設定しています。

また、津波避難に対しては「高台へ逃げていただく」ということが市の基本的な考え方です。

施設整備とあわせて、近隣の避難場所や周辺環境も含めた効果的な防災対策を検討していくとともに、開館後も、避難訓練や防災意識を日常的に醸成できる催しを積極的に開催していきたいと考えています。

記事内のパース提供:須崎の洲PFIサービス

須崎市の公開情報リンク

これまでの取組みについて、須崎市のホームページで経過等を公表しています。