3.11から10年、わたしたちの今 vol.04 - USA 2012 (外務省連携プログラム)

2012年、Support Our Kids アメリカホームステイプログラムに参加した子どもたちの今をお伝えします。

〈TEAM A〉

SOK080 RUNA

「自分がやりたいと思ったことをやりなさい」とカリフォルニアで活動する日本人の書道家の方と話した時に言われたことは、今の自分にとってとても大きな影響を与えてくれています。自分には周りの人や環境によって出来ないと思う事がたくさんあり、やりたくても諦めていました。でもやりたいと思うことに素直に行動し、やり遂げている大人に出会い、私にも同じ事ができるのではないかと思えるようになりました。SOKに参加して以降、自分の気持ちに正直になり「やりたい事」に向かって行動できるようになった結果、行きたい大学に合格したり、2年間留学したりする事が出来ました。

また、現地でガイドをしてくれた人に「お金は一番大切なことではない」と言われたことも大きな影響を与えられました。その人に出会うまでは、好きなことをやるために必ずお金がかかるから人生でお金が一番大切だと思っていました。しかし、その人のバックグラウンドや価値観に触れる中で、人との出会いが一番大事だと気がつく事が出来ました。また、自分がやり遂げたことの価値はお金の多さで決まるのではなく、相手に感謝されるかどうかが大事だと思えるようになりました。

アメリカで働く日本人に出会い日本語教師という仕事について知りました。オーストラリアでは8割の学校で日本語を教えているということを知り、自分も海外で日本語を教える経験をし、将来何になりたいのか明確にしたいという気持ちからALTとして1年間働くことを希望しました。

宮城県が示した10年の復興計画は発展期という部分に突入し、三陸沿岸道路が開通し、県北から気仙沼まで直結されたことにより、宮城県を支える水産業や水産加工業が復興する大きな後押しになっていると思います。また、津波で大きな被害を受けた南三陸や気仙沼、女川などの地域の観光業も活性化が見られています。

見えるところの復興に関しては大きく発展してきているが、人の心などの見えない復興に関してはこれからも継続的に支援が必要になると思います。また、震災以降、宮城県全体で不登校は大きな課題になっており、学校に行かせることを目的とした支援ではなく、その子の将来を見据えた支援をしていくべきだと思います。

コロナの影響で、自宅にいる時間が増えて自分にできることを考えた結果、シアトルの小学校で勤務していた時の教え子に日本語をオンラインで教える活動をはじめました。就職も決まり4月からTeach For Japanというプログラムで2年間小学校の先生をやる事が決まりました。これは教育課題や教育格差のある地域の学校に派遣され、2年間奮闘するプログラムです。そのあとは何をするのか決めていませんが、自分のやりたいと思ったことに突き進んでいきたいと思っています!!!

SOK083 SOICHIRO

震災という逆境を自分自身のチャンスに変えることが応募の動機でした。プログラムを経て、自分自身のことだけではなく、そのような取り組みをしている他の方々の力にもなりたいと考えるようになりました。福島で生まれ育ち、プログラムに参加するまでは地元以外でまとまった期間を過ごしたことがありませんでしたが、広い世の中のほんの一部でも海外を体験したことで自分のなかの世界が急速に広がりました。世界には自分たちとは違う考え方や生活様式をもつ人々がごまんといる、その事実に実感を持てたことで、自分の可能性について広い視野で考えるようになりました。

母校からは自身が過ごした仮設校舎が撤去され、近所にあった仮設住宅地も更地に戻っていたりと、見かけの復興はかなり進んだように感じます。当時に比べれば放射線量もある程度落ち着き、関連のニュースを聞く機会も減りました。現在はもうダメージの回復という段階から、延期にはなってしまいましたが東京オリンピックなどをきっかけに震災前以上に地元を盛り上げていこうという雰囲気を感じます。上向きの風潮を作り上げていく中で、未だに心の傷を抱えた方々や、大切なものを失った方々のケアをおろそかにしないことが大切なのではないかと思います。

国際基督教大学で西洋文学を英語と仏語で勉強し、将来は自営で翻訳家を目指しています。カッコいい大人になりたい。カッコいい大人とは、あるべき姿が見えている人。自分を肯定的に見ながらも、現状に満足せずに上を目指せる人になりたい。

SOK084 RINA

留学から戻ってすぐに大阪の大企業に就職し、この度退職が決まりました。

安定した収入・残業もなし・知らない事をたくさん吸収できる場所でしたが、実は2年間、自分の時間は止まってました。(同時にFacebookも開かなくなりました)自分が本当にやりたいことが分からなくなって、ひたすら立ち止まる2年間でした。

私って何のために生まれてきたんだっけ?

お金は?子供は?友達は?家族は?

人生の道が見えなくなって毎日もがいていました。

色々ぐるぐる考えて働いて、ついにうつ病と診断されるまでどん底に行きました笑。

そしてついに沖縄に引っ越すことになりました!これからはスキューバダイビングのインストラクターを目指して修行を積みます!まだ家も決まってないし、イントラ試験難しいし、フリーターアルバイト生活も待ってます!全部が0からのスタートですが、それでもやっと自分の時間が動き出した気がします!海外でも通用するインストラクターになって、みんなを海の世界に連れていきたい。安全に楽しくて最高の思い出を作れる存在になれるよう頑張ります!!もちろんフランス語も英語も引き続き勉強し続けます!

サラリーマンとしての生活はボロボロだったけど、学んだ事はたくさんあります。

なによりも、自分の生き方を真剣に考えるための期間だったんだなーと、今となっては思います。新リナの人生スタートです!

SOK085 KEISUKE

印象に残っているプログラムは、風力発電所の見学。 製紙工場の見学。小学校から大学まで様々な教育機関を訪問し、プレゼンテーションや交流ができたこと。 そこでは日本とはまったく違った教育方針や勉強の自由さを知ることができた。 多様性と自主性、個人の尊重をすごく感じることができた。

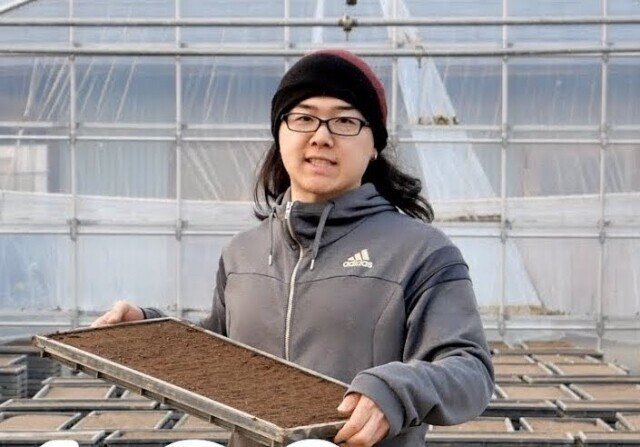

自分は農業をなりわいとしています。 その分野でひしひしと感じることは農業の高齢化です。 60歳で若いと言われ、20代の農業従事者は数えるほどしかいません。 これからますます都市部に一極集中が進むなかでいかに若者を地元に残せるかが大事なポイントになると思います。

現在は農業Youtuberとして日々お米の成長過程や和牛の生産過程を撮影しています。 当たり前のように食べ物が溢れる世の中になりましたが、その一方で生産者と消費者の間には大きな溝が生まれました。 そして自分の動画がそういった問題を考えるきっかけになればいいなと思っています。 目指すは日本で1番有名なファーマーになることです。

SOK088 HINAKO

プログラム中に、自分のやりたいことをとことん追求したり形にすることの大切さを学びました。帰国後にその当時の自分を振り返り、本当はやりたいことをやれていないことに勇気を出して取り組みました。そのおかげで生涯の友と出会えたことができましたし、後悔せずに自分のやりたいことを全うできました。

仕事上では最近異動をしたので、なるべくはやく即戦力になれるように、日々のミスをなくしスキルを磨けるように努めています。 趣味は最近健康維持のためにジョギングを始めたので継続できるように頑張りたいです。

高校生のときに勇気を出してSOKに応募したことを本当に良かったと思うほど、とても貴重な大切な経験ができました。そのあともOGとして活動できて本当に良かったです。 今コロナの影響が出ている中でSOKの経験を活かして何かできないかなと思っていますが何もできずにいてしまっていてもどかしく感じています。

SOK092 TAMAKI

内陸地域でそこまで大きな被災ではなかったけれど、道路に残った亀裂の後は残っていて、ふとした時に震災の爪跡だと思い出させられます。

もう震災から10年が経って、皆んな震災の記憶が薄れている気がします。でも私自身、怖くて震災関連の特番が組まれていてもわざと避けてしまいます。

映像やTVで伝えるよりも語り部のような人が当時の光景や体験、状況、どうやって乗り越えたらいいのかを対面で話したり、ラジオでも、目からの情報でなく音からの情報で伝え続けることがよいと思います。

SOK093 HIRONOBU

僕のホームステイ先は日本人のお母さんと、その息子さん娘さんがいらっしゃいました。お母さんはネイティブの日本人なので、どうしても僕との会話は日本語となってしまいます。英語を話してみたかった僕はアメリカ人とのハーフで日本語はほとんど話せない息子さんとの会話を試みましたが、ちょうどその頃彼は中学生であまり僕と話そうとしてくれませんでした。お母さんは彼に日本語の練習もして欲しかったので時々日本語で話すことを促すのですが、彼は得意でない日本語を話すことを特に嫌いました。 このことをプログラム中に現地ガイドのステイシーさんに相談したところ、最終的にステイシーさんが息子さん本人と話してくれることになりました。中学生の微妙な心理状態や、ハーフとして苦手な方の言語を話すことの嫌悪感は僕自身体験してきたことなので「少し大人と話したくらいで…」と正直何か変わるとは思っていませんでした。 ホームステイ最終日、なんと息子さんは拙いながらしっかりと伝わる日本語で話しかけて来てくれたのです。しかも、僕どころかお母さんにも見せていなかった笑顔まで見せてくれました。人は短時間でこんなにも変わるものなのだと、また、短時間でこんなにも人を変えられる人がいるのだと心を動かされました。

現在は目の前の学生生活、勉学に精一杯です。将来的に大学院に進学し、医療用加速器の研究に関する仕事に就きたいと考えています。

〈TEAM B〉

SOK099 HANAE

ホストファミリーとは今もFacebookで繋がっています。 アメリカにいったときはとにかく上下がなく、みんなで楽しむという印象がありました。

宮城の地元には、建物や防波堤などだんだんとできており、トラックの数も減ってきています。今後必要になってくることは「心の復興」です。当時の話をしてくださる方も多く、今でも涙ながらに話されます。気持ちの面で踏ん切りを着くのが難しい中で対話を通して、少しでも和らぐことができたらなと思います。

仕事は福祉なので、自分のしていることに誇りをもって少しでも長く勤められるように頑張りたいと思っています。

SOK102 MARIE

自分から行動しないとチャンスは掴めないということを学びました。プログラム参加中に、「あの時自分から行動すればよかったな」と思うことが多々あったように思います。今でも中々できない場面もあり、その時にプログラム参加中のことを思い出すからです。

自宅近くのことにはなりますが、震災当時は瓦礫などが置かれていた場所が、今は綺麗に整備されていて、子供からお年寄りまでが楽しめる大きな公園ができたことをとても嬉しく思います。ウォーキングやランニングができるようにスペースも確保されておりわたしもよく運動しに行っています。

心に余裕をもって思いやりをもって生活していきたいと思います。

SOK103 KURUMI

現地の生活を体験して、「お父さん」がディナーを作っている事にカルチャーショックを覚えた。また、道路や物が日本より大きく、日本よりも生活をの「余裕」を感じた。

地元は、県の政策で福島を盛り上げようという気持ちが見える。最近では、朝ドラで活気がある。避難区域も解除され、各地でイベントが盛んに行われている。しかし、新しい生活が定着した者も多く故郷に帰る選択をする人は少ない。避難区域となった地域の過疎化はさらに加速する恐れがあるため、その地域をどうするかが今後の課題に思える。避難区域に元の地元民を呼び、元通りの生活をしていた地域にするのか、もしくは、新たなエリアとして開発していくのか福島県民全体が人ごとではなくもっと関心を持って議論するのが必要。また、そう思わせるように県やマスメディアが仕掛けていく必要がある。

地元の福島民報で内勤記者として働いている。現在、直接県民の関わる機会はないが、紙面を通して伝えたい物事を表現している。大学4年時にはFターン(福島に戻り就職すること)イベントでパネリストとして参加し、就活生な悩みなど聞いた。今後の目標は、福島に若者を増やし活気のある地域づくりをしていきたいと考えている。

SOK106 RINA

SOKに参加して、人に興味を持てるようになりました。私はプログラムに参加するまで、半年経っても名前も怪しいクラスメイトがいるほどでした。しかし、プログラムに参加することで人と関わることの楽しさを感じ、2週間で全員の名前やその子の趣味などの情報を覚えられるほど人に興味を持てるようになりました。また、それまで持っていた初対面の人に対する壁のようなものがなくなったように思います。

町のスタジアムで高総体やアーティストのライブができるほど復興しました。利府町は、地震でできた道路の凹凸が少しだけある程度です。

SOK109 KAREN

些細な出来事の方が私にとっては大切でした。SOKでのアメリカでの時間はあっという間で、もう一度訪れたいと思い、大学生の頃にも短期留学しました。それらの経験から、私は海外の自由さ、日本の窮屈さを感じることが多く、自分らしさを持って生きる海外の文化がとても好きなのです。先に述べた経験の全てがその後の私に影響を与えました。

福島市はほとんど震災前の状態に戻りました。未だに放射線の問題はありますが、多くの人が気にしなくなり、普通の生活を送っています。これが良いのか悪いのかはわかりません。福島県としてはこれからも復興が必要だと思います。私の思い出の浜通りの海辺はもう遊び場ではないでしょう。県外の人々にも訪れて欲しい場所には、国や県で徹底的な設備投資とそれを私たちのようなネットが当たり前の若者が広告していくような動きがあると良いのかもしれません。

今はIT企業にシステムエンジニアとして勤めていますが、2,3年のうちにワーキングホリデーに行くと決めています。最終的に何をして生きていくのか模索中ですが、今は仕事をしながら身につけられる技術を身に付けていきたいと思います。まだまだ英語レベルも足りないので、これもまた課題です。

SOK110 RISAKO

Raleighでのホームステイでは、優しさで溢れた家族に出会うことができました。 悲しい出来事も、そうじゃないものに変えてくれました。出会ったばかりの相手にあんなにも優しく接することができること、数日間の滞在でも私を「家族」と言ってくれたことに感動しました。日本に帰ってからも、誕生日や卒業のときには必ずメッセージをくれて、大きな台風があったときには私の家族のことまで心配してくれました。本当に素敵な出会いでした。

2019年6月に、Raleighのホストファミリーに会いに行きました。期間は1週間ほど。ちょうどプライドマンスの時期でした。同性の恋人がいるホストシスターに、LGBTQ+についてたくさん話を聞かせてもらいました。

仕事でのコミュニケーションツールとして英語が必須です。少しずつではありますが毎日の勉強を続けています。仕事での目標を叶えるために私に必要なのはリーダーシップ、得意ではありませんが、lead by exampleで日々頑張っています。

SOKのプログラムに参加できたおかげで、 本当に素敵な家族、友達に出会えました。 「こんな人になりたい」と思わせてくれる人たちです。 大袈裟かもしれませんが、あのプログラムが私の人生を大きく変えてくれました。 出会った人みんなに、感謝の気持ちでいっぱいです。

SOK111 YURIKO

幼いころから長期休みなどを利用して柿農家の祖父母の仕事の手伝いをしていましたが、私の親兄弟は後を継がなかったため、農業の後継者不足という課題も常々感じていました。だから私は、今後の進路として農学部に進学し、好きだった生物のしくみや農業の技術課題について学びたいと思っていました。

プログラムに参加して、東日本大震災と郷土について考える大きなきっかけになりました。ホストファミリーや、友人、大使館等の訪れた機関施設の方々から、何度も震災について聞かれることがありました。「どんな感じだったの?」「家族や福島は大丈夫だった?」「今はどうなっているの?」など、震災当時のことや現状について聞かれたとき、私はあまり答えることができませんでした。英語で説明するのが難しかったことや、積極的に話し出す性格ではなかったこともありますが、「あまり知らなかった」というのが、正直、一番大きな要因であったと思います。 日本に帰ってからは、いわき地区や石巻地区といった地元以外の被災地を訪れてみたり、大学進学を機に講義やサークル活動を通して、震災や復興について学ぶ機会を積極的に設けてみたりしています。また将来は、地元の福島に帰り、福島の将来を担う子供たちの教育に携わりたいと考えています。

震災後、未だに心の傷を抱えている子供たちへのケアや、家庭の経済状況等に関わらない学びの環境整備を充実させ、震災で起こった教育格差の補填も平行して進めていく必要があると思います。震災をはじめとして、台風被害や現在のコロナウイルス感染拡大など、度々被害が発生しており、また、原子力災害により生じた放射線被ばく等への不安はいまだに払拭されずにいます。このような災害を経験した私たちだからこそ、災害と復興の記憶を絶やさずに伝えていくこと、教訓をいかして子供たちの安全・安心の確保することで、度重なる災害を生き抜く「こころ豊かなたくましい人づくり」につながるのではないでしょうか。

現在の私は当時の目標通り、農学部に進学、その後、大学院に進学して、植物の機構について学びながら、果樹生産の課題を解決するための研究を行っています。また、大学院卒業後は、地元の福島県で農業高校の教員として働き、地元の福島県の教育という現場から、農産業の発展や、地域振興に関わっていきたいと考えています。

SOKのホームステイプログラムに参加したことで、多くの出会いに恵まれ、将来の希望にもつながりました。これからもSOKに参加した子供たちの未来が希望あるものになればと思います。そして、たくさんの子供たちに夢と希望を与えてくださったSOKにはとても感謝しています。ありがとうございました。

SOK115 RUTSU

震災という不条理な出来事に向き合う時間やきっかけがなかったため、夢や目標を持てない時期でした。変わり果てた故郷から目を逸らす場所が欲しかったのかもしれません。結果的に、外国から見ると東北=ツナミ・フクシマの時期でしたので、日本にいる以上に向き合うきっかけになりました。

震災から2年経つかという時期でもあり、震災のことをよく聞かれました。そのたびに、自分がいかに生まれ故郷のことや震災のことについていかに無知であるかを実感しました。 参加前は震災という受け入れ難い事実に蓋をしていましたが、その経験をきっかけに向き合うようになりました。学生時代のボランティア活動やその後のキャリア選択にも影響しています。

地元の雄勝町はいまだに復旧工事が終わっていません。ハード面の整備は10年目を目途に一区切りする予定です。 人口は減る一方ですが、今後町をどうしていくか、同世代のメンバーと話し合えるきっかけがようやくできてきました。”復興”→”どう生きるか”のフェーズにきているような気がします。「この先町をどうするか」という問いに対して、そこに住む人、関わる人が一緒に考えコミットメントすることが必要です。

現在は、コロナ禍において、学生が地方の課題解決にどうコミットできるか考えてプロジェクトを作っています。

SOK118 AYA

地元仙台には、海沿いの道路が新設されたり、海近くに新しい商業施設ができたりしていて、観光地としてにぎわいがでてきたのかなと感じています。表では新しいものができてきているところがありますが、もっと掘り下げてみたときに人々の心の復興というところに関してはずっと向き合っていくべきことだと思います。

私は今、エシカルについて興味があり知識を深めているところです。エシカルは、フェアトレードやオーガニック、環境問題やSDGsなどについても関連しています。(すごくざっくりな説明ですが笑)。またこのことを、より多くの人に知って欲しいと思っています。 そこで私は現在、環境問題に真摯に取り組み、フェアトレードも取り入れているパタゴニアで働いています。理由としては、様々な知識を得られながらも、誰もが身近に感じる衣類を通して老若男女の人々に環境問題や社会問題を伝えることができエシカルな消費の提案もできる環境があると思ったからです。まだ社員という立場ではありませんが、自分の得意とすることや興味のあることに挑戦させてくれる環境でもあり、刺激をもらいまくっています。働いていても楽しいですし、今後の自分の成長も楽しみです。

ご支援ありがとうございます!いただいた支援金は、被災した子ども達の自立支援活動に充当させていただきます。どうぞよろしくお願い致します。