論文化に至る学会発表は『35.8%』:P2P(Presentation to Paper)

📖 文献情報 と 抄録和訳

2009年から2018年までの全国理学療法士・リハビリテーション学術大会での発表の論文掲載率

Rhee, Jess, et al. "Publication Rate of Presentations at a National Physical Medicine and Rehabilitation Scientific Conference From 2009 to 2018." American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 101.2 (2022): 191-195.

🔗 DOI, PubMed, Google Scholar

[背景・目的] 学会は研究を共有するための重要なプラットフォームであるが、より広範な普及とインパクトを与えるためにはフルテキストの出版が必要である。身体医学とリハビリテーションの抄録公開率を調査した研究はほとんどない。本研究は、2009~2018年にカナダ理学医学・リハビリテーション学会年次学術集会で発表された研究抄録の抄録公開率を明らかにすることを目的としている。

[方法] 2009年から2018年までの公式抄録集を用い、学会開催年、抄録タイトル、著者名、筆頭著者の所属・研修レベルなどを抽出した。PubMedとGoogle Scholarを用いて抄録のキーワード、著者名、抄録タイトルの系統的検索を行い、抄録が全文掲載に至ったかどうかを判断し、至った場合は掲載日と掲載誌を抜粋した。

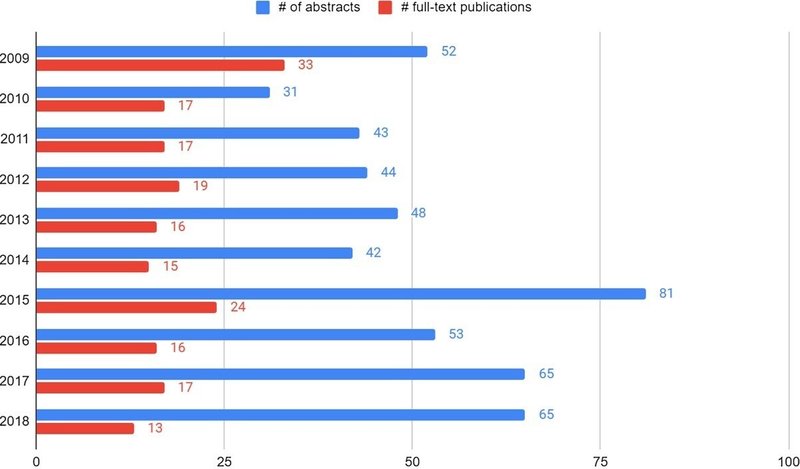

[結果] 2009年から2018年にCanadian Association of Physical Medicine and Rehabilitationで発表された全524演題のうち、187演題がフルテキスト出版まで進み、抄録から出版までの割合は35.8%であった。

✅ 図: 2009年から2018年までのCAPM&R年次学術集会における抄録から全文掲載までの値。

全文掲載までの平均期間は23.4 ± 8.63 mosで、抄録掲載率は医学生18.6%、研修医28.7%、身体医学・リハビリテーションコンサルタント41.1%、非医師発表者49.4%であった。

[結論] 本研究は、カナダ理学療法士協会で発表された新規研究の抄録公開率が低く、研修生に不釣り合いな影響を与えていることを浮き彫りにしている。発表の障壁を特定し、改善するためにさらなる研究が必要である。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

以前、「学習する医療システム(Learning Health System: LHS)」についてnoteを書いた。

✅ LHSの概要

- LHSのコンセプトでは、エビデンスの生成がそれ自体の目的ではなく、エビデンスを生成するための努力に加えて、健康を改善するためにエビデンスを適用するための努力も同様に重視しなければならない。

- また、LHSとは、個人や集団の健康を改善するために、日常的かつ継続的にデータを生成し、そこから学ぶことを目的とした事業体を広く定義している。

LHSがカバーする領域はデータ収集(P2D)からエビデンスの生成(D2E)、エビデンスの知識化(I&E-E2K)からその実践(K2P)、と多岐に渡る。

今回の論文は、D2E(Data to Evidence)における、学会発表(Presentation)→論文化(Paper)プロセス(P2P)の篩の厳しさを示した。

「Canadian Association of Physical Medicine and Rehabilitation」において学会発表された演題のうち、論文化に至ったのは35.8%だった。

日本ではどうだろう?

おそらく、この数値より極端に低いと思う。

自分の周りを見てみると、10人に1人、もっと少ない?、というくらいの印象だ。

なぜ、学会発表された研究が論文化されにくいのだろうか。

ざっと思いつく仮説を列挙してみる。

✅ P2Pの障壁仮説

- 研究者としての心構えの壁:書かない理由。学会発表と論文化の学術体系に及ぼす影響の違いについての知識がない。研究を行う理由が自らのアカデミックキャリアのためだけ、など。

- 労力量の壁:書けない理由。その研究の背景を明確にすること、再現可能性を高めるための詳細な方法の提示、結果の解釈と臨床意義の検討など、論文化するためには、相当の勉強と思考を要する。

- 査読の壁:書いても通らない。学会発表は、査読はあるといえど、ほぼフリーといえる。だが論文はフリーとは程遠い。IF付き雑誌ともなれば、命をかける必要がある。

このあたりはエビデンスがありそうなので、僕らの臨床研究の年輪において、P2Pとしていずれまとめる。

学会発表ではなく、論文にする意義の最も大きい1つとは何だろう。

それは、『利用可能性』ではないだろうか。

学会発表レベルでは、ほぼ査読されていないに近く、その研究の詳細もアブストレベルで不明であり、あまりにも玉石混交、という事態になる。

さらに、暗黙の了解的に、「学会発表レベルで論文のReferencesに載せることはほぼないよね」があるので、なおさら引用されにくい。

すなわち、人生の貴重な時間の多くを費やした症例報告なり研究なりが、自らのアカデミックキャリア以外に役立たない、「自分の作品である」以上の価値をもたない、というわけだ。

極論すれば、1つの臨床研究は、大きな学術体系の部分になってこそ、意義がある。

1人の経験を全員の経験値にしていく。

横断的にではなく、縦断的に学術体系の1つの歯車に。

お前のためだけではなく、後進を含めたみんなのために、紙を書け。

作品は作者を離れ、作品だけで残る

そういう物が書ければ書きたいものだ

志賀直哉

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス