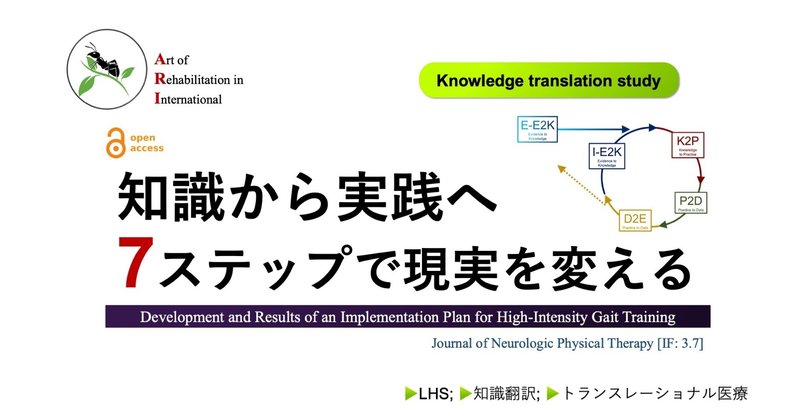

知識から実践へ:7ステップで現実を変える

▼ 文献情報 と 抄録和訳

高強度歩行訓練の実施計画の策定とその結果

Moore JL, Bø E, Erichsen A, Rosseland I, Halvorsen J, Bratlie H, Hornby TG, Nordvik JE. Development and Results of an Implementation Plan for High-Intensity Gait Training. J Neurol Phys Ther. 2021 Oct 1;45(4):282-291.

[ハイパーリンク] DOI, PubMed, Google Scholar

[背景・目的] 脳卒中のリハビリテーションでは、歩行速度、歩行距離、バランスを改善するために、高強度の歩行トレーニングが推奨されている。しかし、効果的かつ効率的な実施方法を特定することは、リハビリテーション提供者にとっての課題である。本論文では、実施計画の策定について説明し、各実施段階で得られた知見を示し、臨床家と医療システムに与えるプロジェクトの影響を明らかにした。

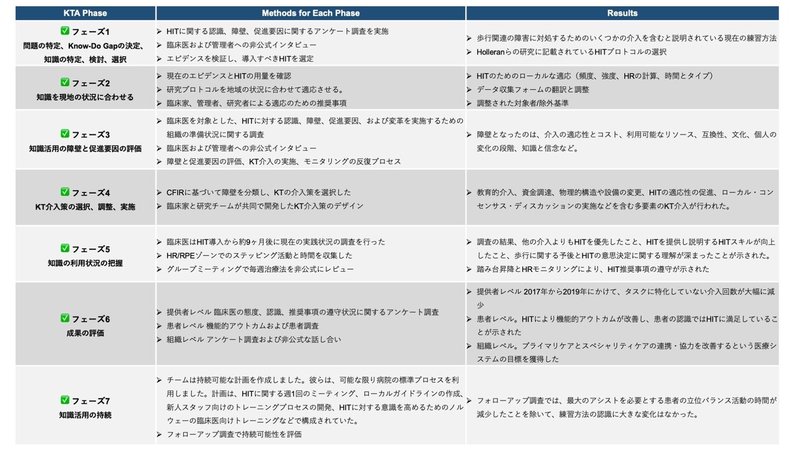

[方法] 9名の理学療法士を含む2つの入院リハビリテーション施設が、知識翻訳センターと協力してこのプログラムを実施した。「知識から行動へのフレームワーク(Knowledge to Action frame work: KTA frame work)」を用いて実施計画を作成し、「実施研究のための統合フレームワーク」を活用して障壁を特定し、実施戦略を選択した。調査や非公式な議論を含むミックスメソッド研究を用いて、現在の実践、障壁、成果、そして高強度歩行トレーニングの実践における持続可能性を評価した。

✅ KTA frame workの 7 step ※表に具体的な方法と結果の概要を記載

第1段階:問題の特定、Know-Doギャップの評価、知識の選択

第2段階:現地の状況に合わせる

第3段階:障壁と促進要因の評価

第4段階:KT介入策の選択、調整、実施

第5段階:知識の使用状況のモニタリング

第6段階:成果の評価

第7段階:持続的使用

[結果] 障壁に焦点を当てた多要素の実施計画が作成された。実施前、臨床家は歩行を改善するためにバランス、筋力トレーニング、歩行の介入をいくつか行っていたと報告した。高強度歩行訓練を行う上での障壁は、知識、信念、高強度歩行訓練の適応性、リソース、文化、その他であった。これらの障壁に対処するため、26の実施戦略が選択された。調査と非公式の討論では、認識された実践、高強度歩行訓練の採用、医療システムへのポジティブな影響に大きな変化が見られた。2年間のフォローアップ調査では、新しい実践が持続していることが示された。

[考察と結論] 障壁に焦点を当てた多要素実施計画を用いて、我々は高強度歩行トレーニングを臨床現場で実施することに成功した。実施成功の要因としては、実施方法、通常のケアの介入、および臨床家の変化に対する準備が挙げられる。

▼ So What?:何が面白いと感じたか?

以前紹介した、学習する組織をつくるためのプラットフォーム(LHS: Learning Healthcare System)。

LHSのうち、K2Pを効果的に行うための 7 stepとその効果が示された。

✅ K2Pとは、『Knowledge to Practice』:その集団の持つ統制された知識から臨床実践につなげる部分を指す

LHS、まとめてはみたが、何から手をつけていいか、正直わからなかった。

膨大すぎるものを前にすると、思考停止するらしい(マジカルナンバー7±2; Miller, 1994 >>> doi)。海の大きさは測れない、ただ、大きいとしか。

その膨大な大海が、7つに分けられると、どうだろう?

・・・、ちょっとだけ。実践できそうな気がする。

漸進だ、漸進、いきなり完成はできない。

K2Pにおける7つの引き出しをつくった、立派な漸進だ・・・!

いつか空を飛ぼうとするものは、まず、立ち、歩き、走り、よじ登り、踊ることを学ばなければならない

いきなり飛んでも飛べるものではない

ニーチェ

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

#理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #論文 #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○