ガイドライン推奨事項。PTの遵守に影響を与える因子

📖 文献情報 と 抄録和訳

Choosing Wiselyの推奨に関する理学療法士の態度、見解、信条。質的研究

📕Kharel, Priti, et al. "Physiotherapists’ attitudes, views, and beliefs about Choosing Wisely recommendations: A qualitative study." Musculoskeletal Science and Practice (2022): 102610. https://doi.org/10.1016/j.msksp.2022.102610

🔗 DOI, PubMed, Google Scholar 🌲MORE⤴ >>> Connected Papers

※ Connected Papersとは? >>> note.

🔑 Key points

🔹Choosing Wiselyの推奨は、価値の低い医療を代表する検査/治療法を対象としている。

🔹これらの勧告を採用するための障壁と促進要因を探ることが重要である。

🔹臨床医や患者の信念や曖昧な推奨が障壁となる。

🔹組織的なサポート、臨床医の信念、明確な推奨が促進要因である。

🔹低価値の理学療法を減らすためには、障壁と促進要因に対処することが重要である。

[背景・目的] オーストラリア理学療法士協会(APA)のChoosing Wisely勧告に対する理学療法士の態度、見解、信条を調査する。

[方法] デザイン:質的インタビュー。調査方法:オーストラリアで開業している理学療法士を対象に半構造化面接を行った。参加者の属性、臨床背景、経験年数が異なる者を意図的に採用し、意見や見解の多様性を図った。インタビューでは、APAのChoosing Wiselyの推奨を採用する際の障壁と促進要因、および採用を拡大するための戦略について検討した。インタビューは録音され、逐語的に書き起こされ、テーマ別に分析された。

[結果] 19名の参加者にインタビューを行った(インタビューに興味を示した26名のうち79.2%)。参加者の平均(SD)年齢は33.4(11.6)、平均(SD)経験年数は10(11.4)、90%が男性(n = 17)、53%が個人事業主に勤務(n = 10)していることが示された。ほとんどの参加者は、勧告を少し(42.1%、n=8)または少なくとも中程度(42.1%、n=8)知っていた。

■ 推奨を採用する上での障壁

1)臨床医の信念、経験、知識:価値の低いケアを提供してもよい場合もある、推奨事項、最新のエビデンスに関する知識が乏しく、コミュニケーション スキルが乏しいなど

2)患者の臨床像、信念、期待:患者は、どのような治療法が推奨されていないかを認識していないため、低価値のケアを要求することがよくある。彼らの信念は、家族、友人、その他の医療専門家の影響を受けているなど

3)職場の要求と文化:個人開業で価値の低いケアを提供するための金銭的インセンティブ、公共の場で行われるほど必ずしも広く監査されたり取り締まられたりするとは限らない、など。

4)曖昧で制限的な言葉、認識不足:一部の推奨事項は漠然としすぎており、一部の理学療法士にとっては言葉が制限的すぎる可能性がある、推奨事項を知らない理学療法士など

■ 推奨事項を採用する促進要因

1)理学療法士の信念と実践パターン:推奨事項が適切で関連性があるという信念など。

2)組織的支援:職場の文化(例えば、患者を過剰に治療するインセンティブのない設定)、同僚とのエビデンスについての議論、研究への関与のサポートなど。

3)明確で適切な推奨事項:推奨事項は明確で、適切に表現され、インターネット上で簡単に入手できるなど。

■ 推奨事項の採用を促進する戦略提案

1)臨床医を対象とした介入:高価値ケアと低価値ケアの推奨事項とエビデンスに関する教育、コミュニケーション スキルの向上に関する部門やワークショップなど。

2)推奨事項の修正:推奨事項の文言を改善する、各推奨事項を裏付ける証拠の要約を提供するなど。

3)推奨事項への認識とアクセスの向上:理学療法士や学生に推奨事項を広める、推奨事項へのアクセスを促進/増加させる

[結論] これらの知見は、今後のChoosing Wiselyの推奨事項の作成と普及、そして価値の低い理学療法を価値の高い理学療法に置き換えるための戦略の開発に役立つと思われる。

🌱 So What?:何が面白いと感じたか?

新たしいエビデンスは、日々構築され続けている。

最前線は、前に進み続けているのだ。

一方で、臨床現場はというと、どうだ。

漸次変化し続けている、という職場は少ないのではないか?

ここに、Gapが生じている。

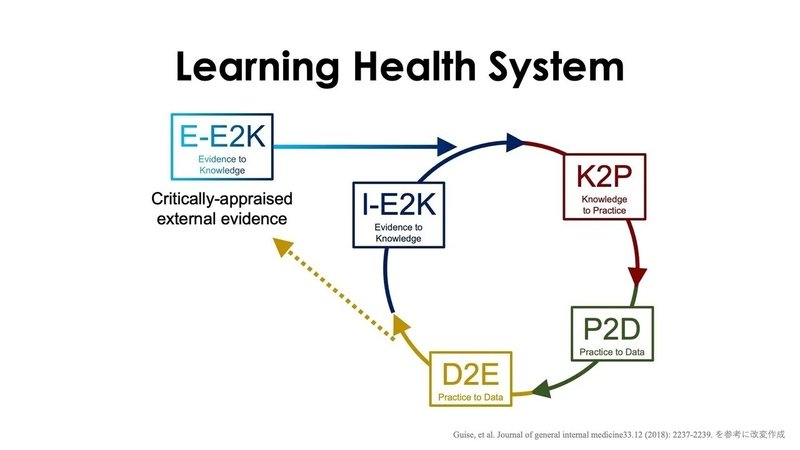

K2P、という用語を知っているだろうか。

Knowledge to Practice、知識を実践に。

✅ K2Pとは?

・K2Pとは『Knowledge to Practice』(あるいはKTA: knowledge to action):その集団の持つ統制された知識から臨床実践につなげる部分を指す

■ Key question:課題・介入ポイント!

・ エビデンスをその集団において実践するための実践計画への落とし込むシステムは何か?

・ 集団の新たな介入を実践することに対する態度を評価するシステムは何か?

・ 集団の新たな介入を実践することに対する態度を改善するシステムは何か?

・ 実践行動・実践結果に対する妥当な評価・褒賞のシステムは何か?

・ 実践行動・実践結果の集団内における共有システムは何か?

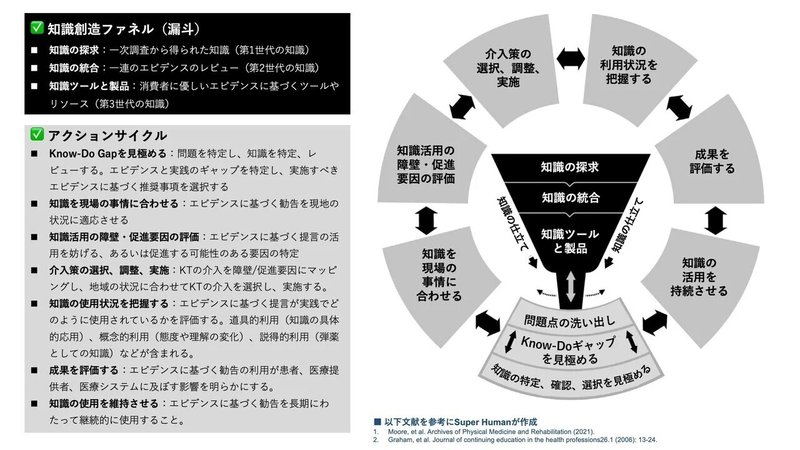

そして、K2Pを促すための『KTA-Cycle』というものが提案されている。

その中で、今回の研究は「知識活用の障壁・促進要因の評価」、「介入策の選択、調整、実施」に該当する。

とくに提案された「推奨事項の採用を促進する戦略提案」は重要だ。

集団のシステムを構築する際には、参考にしていきたい。

⬇︎ 𝕏での投稿✨

📕ガイドライン推奨事項。PTの遵守に影響を与える因子

— 理学療法士_海津陽一 Ph.D. (@copellist) September 13, 2022

・臨床現場では知識と実践の間にギャップ

・19名のPTにインタビュー調査

・ガイドライン遵守の障壁と促進因子、戦略を提案

医師と勉強会+推奨事項を明確化+ネット上共有保存

K2Pの実践案が見えてきました😲

↓noteリンク & 論文情報はこちら pic.twitter.com/MdKgBX4069

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○

#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び