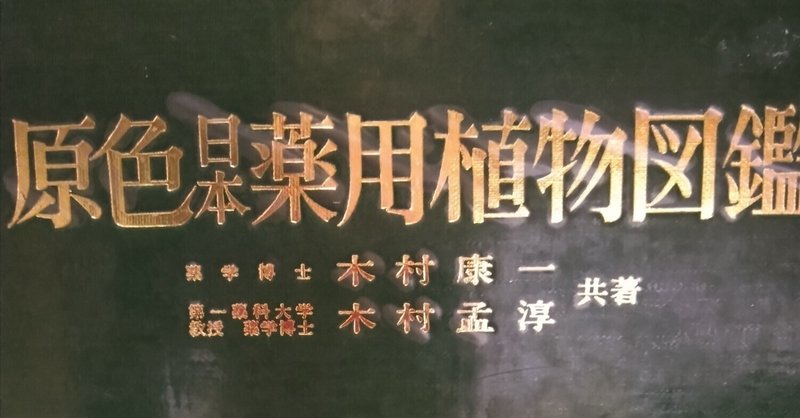

原色日本薬用植物図鑑より①

木村康一・木村孟淳共著

「原色日本薬用植物図鑑」は初版1964年の本です。社会の移り変わりに伴って1981年に全改訂新版で発行されました。

薬用植物が詳しく載っているので、「これは参考になる!」と薬草デビューにて参考書として使っています。

野草→薬草→生薬→漢方薬製剤→応用をお勉強中です。

感銘を受けた本の序です。

植物を薬として利用することは、いつ誰がどのようにして見つけだしてきたものかはわからない。

著書の家にいた猫はふだん魚ばかり食べているのに、腹の具合が悪くなると庭におりていってジャノヒゲの葉を食べるという奇妙な習慣があった。

人類の祖先も病魔との戦いの中で、いくらかはこのような動物的な嗅ぎ分けにによって日常の食べ物の中から、あるいはもっとほかの動物鉱物の中から病気を治してくれるものを見つけだしたに違いない。

そしてその知識は人間が生きのびるためには最も重要なものなので、その見分け方や使い方を大切に伝承していく努力が重ねられたのである。

ある意味では人類が科学する興味をもった最初の対象であったということができる。

日本を含む東アジア地域は植物の種類が豊富で、植物の多様な利用が容易であっただけでなく、中国には早くから文字があり、このような知識の整理と普及が早くから行われてきたことなどが、今日我々が漢方と呼んでいる天然薬物を高度に利用する医療方法が形成させる下地になったのである。

中国では昔、薬についての知識を「本草」といい、歴史書の史記には前漢(ぜんかん、紀元前206年 - 8年)のころ、この知識をもって皇帝に仕える「本草待紹」という官職があったということか記されている。

この「本草」の語が中国で「薬学」を意味したことは、西洋でも草を意味するラテン語のHerba、英語のHerbがそのまま薬草を意味することと相通じている。

後漢(ごかん 25年 - 220年)のころ、当時使われていた薬物をまとめて記した「神農本草経」がある。この書は著者もわからず、今は現物も存在しない幻の書で、内容に関しても日本で復元されて今日定説となっている365品目のもの以前に、595品目のもの、あるいは441品目、319品目のものなどがあったといわれ、全体の形は不明な点が多いが、記載は驚嘆すべき正確さと簡潔さで記されている。

写真はウィキよりお借りしました

写真はウィキよりお借りしました

梁の武帝(南朝、梁の皇帝”502年“)政治顧問といわれ、刀剣についても名著を残した学者陶弘景が、その方術の知識から365という数を選び、上薬120、中薬120、下薬125合わせて365品目を「神農本草経」の記載品目とし、余ったものからさらに365品目を各医副品とし、両者合計730品目について注をつけ、「本草経集注」を著した。

後世の薬物書(これを本草書という)のほとんどすべてがこの本を通じて「神農本草経」を引用しており、いわば原点となったものである。

神農本草経の上薬は生命を養い、毒無く、長く連用して健康を増進して不老長寿のもの、中薬は性を養い、無毒、有毒の両方があり、連用はできないが病を防ぎ、元気をつけるもの。下薬は病を治すための薬で、毒多く、連用してはならないとし、健康を保ち、害がなく、不老延年のものこそ本当の薬だと述べている。

この薬に対する基本的な考え方は西洋でも同様であったようであるが、病気を治すことが火急の必要でもあり、研究者にしても、薬を使う人にしても、はっきりとした薬効をあらわすもの、強い作用を持つもの、つまり下薬に類するものを優れた薬というふうに評価してしまうのが今の情勢である。

🍃🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳🍃

神農本草経の上薬、中薬、下薬を知りたいと思い探しています。各120種、120種、125種を探すのは大変な作業!😆!😒

難解な漢字の数々にクイズのような動物・鉱物の名前😒

大切な資料になると思うので頑張って探します💪

😮神農とは中国古代文明(黄河文明、長江文明、遼河文明)の三皇五帝の伝説の一人(三大文明は古代エジプトより古い)。自分自身で薬草や動物鉱物を試して薬効を発見して人々に伝えたとされる。農耕の始祖ともされる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?