原色日本薬用植物図鑑より②

奈良の正倉院が唐から渡った薬物や書物が大切に保存されていたとは😲❗⤴️。中国には残っていなくて、逆に中国へ紹介されていたとは😲❗⤴️。中国は唐、五代十国、宋、遼、夏、金、元、明、清、国共内戦、日中戦争と戦乱を経てきたので唐の時代の文物は貴重なのかもしれませんね😢

原色日本薬用植物図鑑

序より続き

日本にももちろん民族固有の民間薬があったと想像されるけれども、古代の日本には文字がなく、知識の整理が形をなして行われた形跡はない。

日本の白鳳時代(645~710年)から本格化した大陸文化の輸入は医薬の分野でも著しく、唐の高僧、鑑真が6度にわたる難航海の末に来訪して、仏教、芸術とともに医学薬学をもたらした西暦753年のころを契機として、日本の医学薬学は中国一辺倒になってしまうわけで、日本固有の薬物にも、すべて漢名をあてはめて、漢方的に使われるようになり、日本古来の民間薬は消えてしまったのかと思われるほどである。

漢方治療を日本で進めるにあたっても、多くのものは日本の民間薬の中に代用薬あるいは同一物が見つかったのであるが、甘草や麻黄のように日本に類似する植物がなかったものも多く、当時わずかに輸入された中国の薬物はまさに宝物として扱われたのである。

写真はウィキよりお借りしました

奈良の正倉院に残る数々の宝物にまじって、60品目の薬物が、光明皇后から寄進されたときの目録とともに保存されている。

これははからずも明証を明記した薬物の標本という意味で、世界最古のものであり、唐時代の文献に見える薬物の名と、当時使われた薬の現物を結ぶ唯一の物的証拠である。

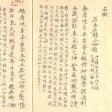

書物にしても、

写真はコトバンクよりお借りしました

唐の蘇敬(そけい)らの著した「新修本草」や、

写真は光和書房さんよりお借りしました)

楊上善の「黄帝内径太素」などが京都の仁和寺町に残され、後世これが中国に逆に紹介されたりした。

これらの出来事をみても、中国からもたらされた医学と薬物がいかに貴重なものであったかがわかる。

かくて、以後の日本の薬学は漢薬の代用品を捜すことに心血を注ぐことになるのである。

その結果、黄連や柴胡のように中国品に勝るとも劣らない良品が見いだされた例もあり、人参や牡丹、芍薬のように後世種苗を導入して栽培生産に努力が傾けられることになった例もある。

従って、日本の薬用植物を論じるとき、中国をぬきにして論じることはできない。本著も日本の薬用植物を中国との関連に注意を払って記述することにした。

上に述べたような先人の努力により、江戸時代の後半には漢方に使われる大部分の薬物を自給できるようになっていたのであるが、第2次大戦以後の日本は香港を経由して、中国その他のアジア諸国から比較的容易に漢薬を輸入できたこと、土地価格や人件費の急騰、農林業の人手不足、農業政策上の諸問題などの悪条件が重なって、需要が年々増加しているにもかかわらず、生薬の生産は著しく衰退している。

1979年の統計によると、生薬市場で取引のあった272品目のうち、輸入がなく、自給できたものは57品目あったが、いずれも需要量の少ないものばかりである。

輸出されたものは黄連、厚朴、人参、紅参、セネガ、川芎、貝母のわずか7品目にしかすぎない。

今のところ、日本への供給国となっている近隣諸国も工業化が進み、人口も増加し、農業人口が減少すると、今の日本と同じように需要増、供給減となって、日本への輸出がバタリとと止まってしまう時が、そう遠くない将来に来る可能性がある。薬用植物の栽培生産には長年月を要するものが多く、それだけに早く手を打っておかねばならないという危機感にあおられるのである。

🌱🍀🌿🌲🌻🏵️🌴

断片的に棗は上品、トリカブト(付子)は下品という感じです。

この「原色日本薬用植物図鑑」序を読み、上品、中品、下品をしっかり調べなきゃと頑張っているところです。古文書の漢字は難解なものが多く、へん、作りから推理したり、お陰で漢字検索が楽しくなっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?