「女生徒」と『有明淑の日記』

久しぶりに歯医者に寄るために満員電車に乗ったら湿気と人いきれで気持ち悪くなってしまった。オッサンが、満員電車で気持ち悪くなっても、絵にならない。二日酔いですか?と言われる始末だろう。ただ、いかな鈍感なオッサンであっても、気象変化に影響は受けている気がする。鈍感だから、それを認めたくないだけだと思う。それは、男らしさの呪いなのかもしれない。

先日、太宰治の「女生徒」を読み、その元ネタとされているのが「有明淑の日記」であることを知った。どうやら、いわゆる本にはなっていない。ただ、検索していくと、青森県立近代文学館に資料輯の1として、冊子体で販売しているようだ。メールで問い合わせて、その購入方法を聞いた。届けるので、振り込み用紙で払ってくれれば良いという。太っ腹。

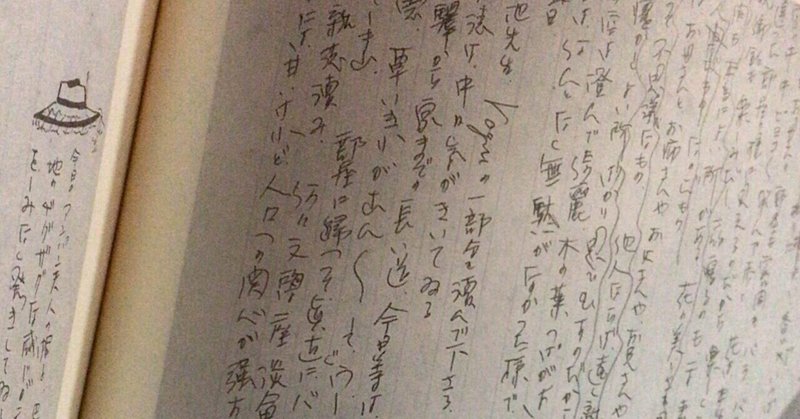

それが届きページをめくっていると、確かに、内容については太宰の小説にかなり用いられているものの、語調や切迫感は別物だと思った。作品の女生徒はファンシーな雰囲気もあるが、日記の文体は、もっと即物的で、だからこそ、現実味があって、ところどころ深い考察もあって、私自身、おそらく少ない人にしか読まれていない日記のような文章を書いているものとして、それでもなぜ書こうとするのか、という問いに対する解答のようなものも書かれていた。

何しろ書きませう。毎日ぢつと書きませう。さう思ふとどんなに、毎日が、楽しく、立派に過ごせる気がする。うんと素直になって、どんな時でも、自分をしっかり掴んでいる様にしませう。

作品よりも日記は、もう少しシリアスな自己批判に流れていく部分も多く、Aという意見を肯定し切るのかと思えば、肯定し切ろうとする私に対する批判が頭をもたげてきて、「アレ?Aについて肯定してるんだっけ否定してるんだっけ?」という形で読むものを混乱させる部分も少なくない。

例えば、日記を書くぞ!と宣言したすぐ後に、割とテンション下がっていく部分。

書く事は、妥協する事と、何かを求める事に、なりはしませんか。自分の事を発表したり人に讀んで貰わなければならない、又一人よがりの書き方なんて 厭です。

(中略)

何んだか、わからなくなってしまいます。 どんな時でも自分丈に満足出来るのがいいのでせうね。書いたりする事に、徹底なんて(出来っこ:取り消し線)ない様に思はれます。嘘を云わない様に書きませう。いつでも捨てちやふ丈の元気を持つて書きませう。

又いつもの理屈とこぢつけが始つた。

版権や、商品的ポテンシャルの問題もあって書籍化はなされないのだろうが、普通に良い内容だと思う。何より、1938(昭和13)年なので、戦時下へと向かっていく(すでに日中戦争は始まっている)世相の中で、人々がどういう暮らしをしていたのか、どういう思いを抱いていたのか、ということがわかっていい。

別に太宰が剽窃したということではなく、ある文学好きな洋裁学校の女学生が太宰に心酔して、太宰に1938年の3ヶ月、手書きで、割と手直しをしながら、書き溜めたノートを送った。それを太宰は、作品にして刊行し、それをノートの著者へ献呈した。著者も、あの日記をこんな作品にしてくれて、すごい嬉しい旨を伝えていたという。当事者間で言ったら、心温まる話ではないか。

字体は、活字で勉強した世代らしく読みやすい。元勲とか明治の生まれの人は、草書体で学んでいるので、くずし字として読まなきゃいけない。ちゃんと読ませるために書いているものとか、定型的なものとか書き癖はわかるんだけど、手帳とかになるともう、結構グチャグチャで。そういった世代と比べたら、全然、読める。

「女生徒」の読書感想で出したロココの話。あれは太宰の創作だったみたいね。書き出し、結末、あといくつか、太宰の創作部分があると、巻末の解題には書かれていた。

この有明淑さんと、太宰の友人がお見合いをのちにすることになり、太宰がその友人を連れて、有明家と相対することになるのだけれども、それはまた別の話。その話は、『回想の太宰治』の「「女生徒」のこと」に書かれている。創作だったら、なんとも微妙な空気の結末なんだけれども、現実だから、このようなものだろう。

小金井の母堂の友人O家に、見合いの仲介人として太宰夫妻は訪れた。

太宰はO家の座敷に通るや床の間の書の軸を、「いいですね」と言って、しばらく立って見ていた。第三者だから、余裕十分である。S子さんは秋田八丈の袷に、紫地の小紋の羽織を重ねていた。

美知子さんの「第三者だから、余裕十分である」というツッコミが面白かった。これも、合わせて読むと、「女生徒」スピンオフの《作品》としては、充分楽しめるのではないか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?