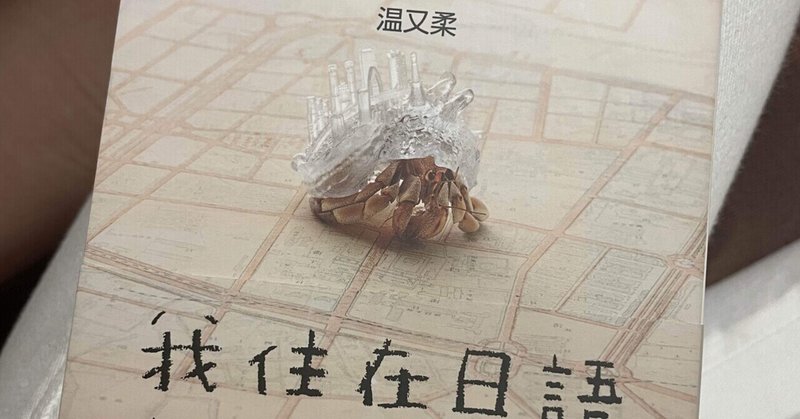

エッセイ『台湾生まれ 日本語育ち』を読んで

この本を手に取った理由は、単に「面白そう」だけだった。というか、わたしはいつもそうである。それ以外の理由を挙げるとするならば、友達に大陸中国語と日本語のバイリンガルがいるからだろう。

まず、著者の温又柔。これで「おん ゆうじゅう」と読むらしい。「又」って、「ゆう」って読むんだと、人生分、日本語で過ごしているはずのわたしは初めて知った。ありがとう、知らなかった。

著者は女性で、国籍は台湾となる。しかし、日本が台湾を一つの国だと認めていないがゆえ、彼女の公文書には「国籍:中華民国」と記されている。

幼稚園に入るまでは、中国語と台湾語が混ぜこぜになっている、台湾独自の言語、いわゆる「タイワニーズ(Taiwanese)」で話ていたが、日本の幼稚園に入学すると同時に、彼女の「国語」は、だんだんと日本語に変化して行ったことが理解できる。

著者は高校では第2外国語として中国語を勉強し、大学では中国語を専攻していた。しかしそれは、彼女がそれまで慣れ親しんでいた「中国語」とは違ったものであり、「日本人にしては」中国語がうまく、「中国人としては」下手、と評されることになった。

著者の祖父母は日本統治時代の台湾人、両親はそれ以後の、日本語を禁じられた台湾人である。その歴史に私は感動した。そう、そもそも、台湾は日本のコロニーの時代を経て、中華民国へと変貌したのだ。

ちなみに、現在でも、タイヤル族などでは日本語由来の言葉が散見される。台湾とは、このように多文化な国である。だから、この国のことを、わたしは一概には「外国」とは呼べない。

日本語と台湾の言語の狭間で揺れている著者の心情が、手に取るようにわかる。これを彼女が彼女の両親に明言すると、「悲しい」と言われ、著者は驚いていた。

そこには、「言葉で苦労をかけた」という親の負い目と、「他ではできない経験ができた」という、娘の見解が渦巻いている。著者にとってこの経験は、両親や台湾の親戚とのつながりであり、アイデンティティであると私は感じる。

例えば、日本の小学校に上がって「国語」を習い始めた著者は、「あのね帳」に「先生、あのね、わたしは、今日、お母さんと、公園に、行って、遊びました。(文章は仮)」というように、ひとこと区切りで読点を打っていた。英語で言うところの、スペースだろうと思う(例えば、Dear my teacher. I went to the park. And I was playing with my mother. というような)。しかしそれを、先生は「読点は、ひと言ずつに打たなくていいんですよ(意訳)」と、赤色のペンでコメントしている。

正直、読点の使い方は、日本語を母語とする私でも、よく分かっていない。明確な決まりがないものだと、認識をしている。すなわち、ネイティブスピーカーの我々ですら習得することが難しい日本語を、著者は習得したのだ。したがって、大きくなった著者が感じたものは、「言葉の壁」よりも「国籍の壁」だった。

日本国籍を有さないもの=外国人は、日本で生活するには、「自分は在留が許されている外国人である」という証明書を携帯しなければならない。だとか、そのような

「壁」を感じる。自動車免許を取る時に、著者はそのことを初めて知ったという。

さまざまな制約と文化の違いの中、著者は生きている。しかし、これらすべてが、著者の「温又柔」を指すのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?