いよいよ濃茶いただきます (初めての初釜の備忘録・最終回)

今回もお付き合いいただき、誠にありがとうございます!

前回は、懐石のお料理も頂戴し、再度、腰掛待合に皆が揃ったあたりで、亭主からドラを鳴らしての合図をいただいたところまで、でしたね。

再び、蹲(つくばい)に正客から順番に進み、いよいよメインイベントである、茶室へ席入りします!

(15) 席入(せきいり)

再度、炭手前をしていただいた茶室へと正客からにじって入ります。

そして、床の間の前に正座をして再び、拝見。

そうしたら、炭手前の時にかかっていた細川忠興公のお軸はもうありません。

代わりに、素敵な花入に可憐な花が入れられていました。

客である私たち数名のために、お手伝いされている皆さんが、色々と心を配って、おもてなししてくださることが、本当に素敵でありがたいことでした。

茶室に入ったら、再び釜と炉、水差しなどをサッと(とろとろせずにという意)拝見し、炭手前の時と同じ場所に座ります。

(16) 濃茶(こいちゃ)をいただく

全員、座り終えると、亭主が「粗茶を一服差し上げます」と茶室に入ってこられました。

いよいよメインイベントです!

お家元のお点前を拝見するのは、初めてのことで…

「こんなに至近距離で拝見できるとは眼福ーー」

とじっとお手元を見つめてしまいまして..目つきがあまりよくなかったかもしれません💦

三斎流は、他の流派と比べると「お点前の手数が多い(工程が多い)」とよく言われるのですが、家元がお点前なさると、無駄が全くないからか、とてもシンプルな動きに見えてとてもかっこいいのです✨

私たちのお濃茶は ”4名様で” と正客の前にお出しいただきました。

正客は出していただいた「出帛紗(だしふくさ)」を素早く二つ折りにして上座に置きます。

そして正客ご自身の出帛紗を取り出し、茶碗をその上に置かれてから「4名様でお茶色、拝見。」と言われます。

これは4名が今からいただく(お濃茶は”回し飲み”するのです)濃茶のお茶拝見するという作法です。

濃茶はドロっとした液体です。緩めのゼリーといった方が良いかもしれません。

そのため、飲むというよりも「はむ、はむ、はむ、はむ…」というようにいただきます。

そして大切な作法としては、

複数名でいただく時、全員が茶碗の同じ場所から、濃茶をいただかなくてはいけないということ。

そのため濃茶の跡がつくのは、ひと筋だけです。

濃茶をいただいたら、中立の時に折っていた懐紙を使って、3回口をつけた場所を拭き取り、最後に自分の口元(濃茶が唇についてしまうのは、避けられないと思いました)を懐紙で拭き取ります。

4名の最後の人が濃茶をいただいたら(残しません)、速やかに茶碗と出帛紗(正客のものをみんなで使わせていただいていたもの)を正客に戻します。

写真には撮れませんでしたが、玄悦伊羅保(げんえついらぼ)の力強いラインが入った茶碗でした。

そして、三斎流では、濃茶をいただいた茶碗にお湯を入れ、残った濃茶を活用し、薄茶を点てていただきます。「お薄をお願いします」と正客が亭主に頼まれ、正客が代表して召し上がりました。

こうした、残ったものも大切に全ていただくという姿勢も個人的に大好きです❤️

その後、薄茶の前に、お干菓子が登場!

お干菓子と言うと、和三盆などをイメージされる方が多いと思いますが、この「豊兆」はしっとりと柔らかいものでした。

時間が経つとパサパサしてしまうため、私たちが庵に到着したよりも後、つまりお茶をいただく直前にお菓子屋さんがお届けくださったものとのこと。

美味しい豊兆をいただきながら、これまでの心づくしのご対応を思うと幸せな気持ちになります。

豊かな兆し という名前も初釜らしく、素敵✨

(17) 薄茶(うすちゃ)をいただく

薄茶は懐石のお料理をいただいている時にお世話してくださっていたN先生が点ててくださいました。

濃茶もしっかりといただいた後なので、薄茶の量は少し控えめだったように思います。これもお気遣いですね。

(18)お道具拝見

お茶を点てていただく際に使われた、茶入、仕覆(しふく・茶入れを入れる布)、茶杓、棗(なつめ)などの貴重なお道具が正客から順番に回ってきます。

今度は自分の出帛紗を用意して、その上で拝見をします。

年代物のお道具が多いので、お道具を傷めないように、そっと優しく拝見します。特に仕覆は布で出来ているので、破らないようにそっとそっと。

必要に応じて、正客がお道具について亭主に質問され、それを皆で聞かせていただきます。

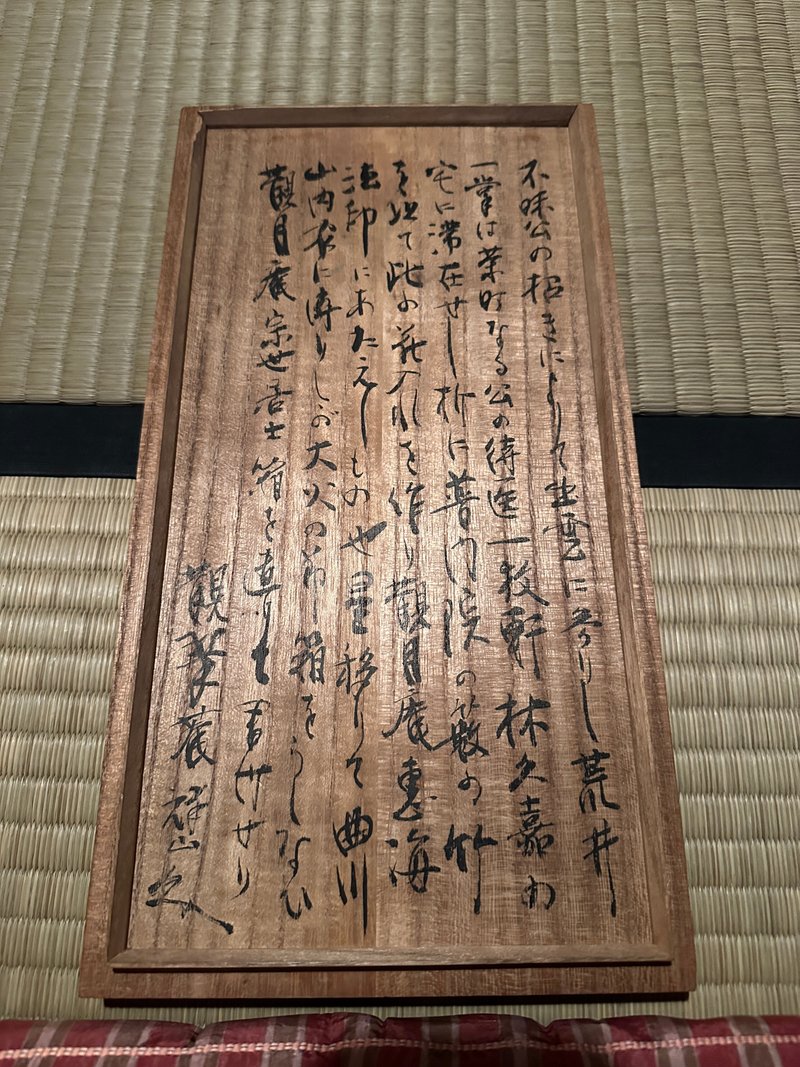

茶杓は、観月庵 恵海(かんげつあんえかい作)の「寿」だそうです。これも初釜らしい銘でした。あ、箱書きも拝見できました!

お道具以外にも置かれているもの、全てが素敵で…✨

こちらの火鉢の蓋も松平不昧公のものだそうです。ひょうたん柄がアイコンの大名茶人と教えていただきました。

(19)退出

最後に、亭主と正客がご挨拶をされ、最後に炉と釜を拝見してから、順番に茶室から退出です。

再度、気持ちよくととのえられたお庭を通り、順番に懐石をいただいたお部屋に戻り、身支度をして失礼する、、というのが一般的な茶事だと思いますが、三斎流の初釜はこれでは終わりませんでした。

おもてなしが本当にすごいんです。

(20)くじ引き(番外編)

部屋に戻ると、今度は果物が運ばれてきます。

どこまでおもてなししてくださるんでしょうか..☺️

お腹いっぱいにも関わらず、メインのお茶もお道具拝見もなんとか、失礼がないレベルにはできたのではないかと、ほっこりとした気持ちで美味しく頂戴しました。

そこに再度、亭主であるお家元が塗皿の上に、くじの紙を載せて、お出ましに。

正客からお箸でくじを取るという見た目にも美しい、くじ引きが始まります。

お家元が「松竹梅とありますので。」と教えてくださり、全員が引き終わったら、皆で同時に紙を開きます!

そうしたら、な、な、なんと!!

私の紙には「竹」と書いてあるではありませんか。つまり2等です!

やったー!!!!

なんと2等は茶碗!!!!!!

信楽の保庭楽入作の「登竜門茶碗」です(嬉しい✨)

松(つまり1等)の方は、お家元のお軸、竹は茶碗(私)、梅はお家元直筆の色紙でした。

この後、全員で記念撮影をさせていただき、茶事はお開きとなりました。

AM10:45の集合から、庵を出たのは16:00をゆうに回っておりました。。これだけの長丁場を、緩むことなくずっと集中して楽しむことができたのは、亭主であるお家元、N先生、また水屋のお手伝いしてくださった皆さまのおかげです!!

「水屋を手伝うと大変勉強になる」と言われながらも、今年はスケジュールの関係でお手伝いができず、ここに書かせていただいた内容以上に気づいていないおもてなしポイントが沢山あったに違いないと思っております。

今回の初釜体験は私にとって感動の連続でしたので、来年も参加させていただくことは早々に決め、次回こそは水屋のお手伝いまでさせていただこうと誓っております✨

(21)忘れてはならない「前礼」と「後礼」

礼状を2回書くことも忘れてはいけません。

茶事への参加をお願いすると亭主から招待状が届きます。

前礼:必ず伺う旨を巻紙か便箋に筆書きで書き、すぐに送る。

後礼:茶事のお礼を巻紙か便箋に筆書きで書き、すぐに送る。

前礼は、雪の影響で直前に招待状が届いたこともあり、手元の便箋で失礼させていただきました。

そして後礼。

巻紙なんて売ってるやろか..(汗)

と調べてみたらAmazonで販売されていました。折り目がついたものを選びすぐに購入。筆書ではなく、筆ペンで失礼しました。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

今回は、ほぼ自分の来年のために書きました。

忘れないうちにnoteに書いておくことで、もう少しスムーズに参加させていただくことができるのではないかという思ってます。

とはいえ、来年の初釜までの1年は、いただいた茶碗で自主練にも励む予定です。

お茶のお稽古情報もこれからも発信していきますので引き続き、お読みいただければ嬉しいです🎵

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 気に入っていただければスキ&フォロー& サポートいただければ嬉しいです。