原価ゼロ円でも売れる。田舎のまちづくりを成功に導く「価値を売る」という考え方

先月、地方創生や新規事業に取り組む起業家を応援する「おうえんフェス」にて、株式会社ペライチの創業者であり現取締役会長の山下翔一さんと対談させていただきました。

ペライチといえば、ウェブサービスの会社。まちづくりや地方創生と共通点がないと思われる方もいるかもしれません。

しかし、山下さんの目標は、人とITの力を結集し、誰もが自分の好きなこと、得意なことで、幸福のもとに生きがいをもって仕事ができる世の中にすること。そのために、誰でも簡単にホームページを持つことができる「ペライチ」を作ったのだそうです。

個人としても、東かがわ市創生総合戦略アドバイザーを務めるなど、地域創生にとても熱心に取り組んでいらっしゃいます。

「世界平和」を掲げ、様々な分野で超多角的な活動をしている山下さんと、地域のこれからについて話しました。

山下翔一さん

ペライチ・ごちっぷ・おうえんフェス会長。東かがわ市創生総合戦略アドバイザー。自治体顧問。東京2020オリパラ首長連合の企業代表。EXPO2025アドバイザー。大学教授。上場企業含む100超の法人等の代表・役員・顧問・投資家等。夢は世界平和

原価思考から価値思考への転換

これからの時代を生き抜く「まち」を作っていく上で、絶対に外せないのが原価思考から価値思考への転換です。

まちづくりも経営もそうですが、うまくいかずに苦しんでいる人ほど「原価で考える」癖がついています。原価を計算して、そこに自分たちの利益を上乗せして価格を出すという考え方です。これではどうしても儲けの幅は決まってしまいます。

一方で、「どれくらい価値を生むのか?」という基準で値段を決めるのが価値思考です。

以前に、私のnoteでもお伝えした徳島県の上勝町の事例では、山で採れたモミジを料理の横に添える「つまもの」として出荷し、年間2億5000万円もの売り上げを上げています。

もともとは自然にあるものですから、原価はゼロ。原価思考のままでは、これだけの大成功はあり得なかったでしょう。

そのまちにとっては当たり前にあるもので、原価は0円でも、価値があるものであればまちの外に出ると高値で売れるようになります。

対談の中で山下さんは、「無価値の価値化」という表現をされていました。

山下:世の中に無駄なものなんて、ゴミなんてない。逆に「どうすればこれに価値が出るんだろう?」という視点で見ることで、地域も人も色んなものが活きていくんです。

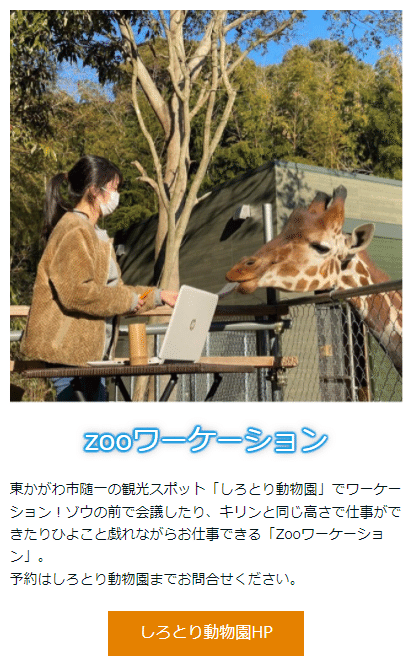

山下さんがアドバイザーを務める東かがわ市では、“ZooでZoomができる”という「zooワーケーション」があります。

画像引用:「東かがわ市わくわく課」ウェブサイト

これも、当たり前にそこにあったものに、新たな価値を見出した事例ですね。

地元の人には当たり前すぎて「それでお金をとるなんてとんでもない」ものでも、外の人には「お金を払ってでも体験したいモノ・コト」は枚挙にいとまがありません。それを見つけ、価値思考で値段をつけることが、これからの田舎のまちづくりの大きなヒントになります。

「よそ者の目」で価値を見出す

いま、そのまちにあるものをどう活かすか―

但し、そこに一つ難しさがあります。本当はとても魅力的なものがあったとしても、地域の中で生まれ育っている人にとっては、当たり前すぎてその価値に気づけないことです。

ここでのキーマンは「よそ者」。

ここ数年、圧倒的な地価上昇率を誇る北海道のリゾート地・ニセコ(俱知安町)。その人気に火をつけるきっかけとなった「パウダースノー」を見つけたのも、休暇でニセコを訪れたオーストラリア人でした。

地元の人にとって、パウダースノーは日常にあるただの雪。ときには邪魔なものですらあったのです。

よそ者だからこそ、気づける。よそ者だからこそ、感動できる。

そんなポイントにこそ、そのまちの価値が眠っています。

山下:よくある「あなたのまちの面白いものを教えてください」という質問って、ほとんど面白いものが見つからないんです。他の地域にもあるものが多い。

でも、「あなたのまちの当たり前を教えてください」と聞くと、10%くらいは「それ当たり前じゃないよ?」というものが見つかったりするんです。

外の人からみると当たり前じゃないのに、地域の人にすぎては当たり前すぎて浸透しているもの。このギャップにこそ面白さが生まれます。

ちなみに山下さん曰く、東京生まれ東京育ちの人は、地方の何を見ても感動できるすごい才能の持ち主、なのだそうです。

地域経済の循環と外貨の獲得を両立する

さらに山下さんのお話の中で興味深かったのが、都会と地方の経済の違いです。

同じ資本主義でも、都会は「価値経済」、地方は「信用経済」で成り立っている、と言うのです。

都会は、価値が分かる人が多く、価値の高い商品やサービスを作れば買ってもらえます。

一方で、田舎では「信用」が重要で、「誰が作っているのか?」「誰がやっているのか?」をより重視されます。流通する物やサービスの価値を意識せずに、互いにGIVEし合って成り立ってきました。

コンパクトな閉じた環境の中で、信用経済が回っているうちはそれで良かったのです。地域の中でお金が循環し、皆が豊かになることができ、会社も潰れませんでした。

しかし、人々の生活が変化する中で、お金の使い方も大きく変わりました。

Amazonや楽天で買い物をし、高い通信費を払い、Netflixを観る。これまで地元で使っていたお金も、その大半を東京や海外の企業に支払うようになってしまいました。

これまでグルグルと回っていた地域経済のいたるところに穴が開き、経済を回しているつもりでも、実はどんどん外に抜けてしまう状態に陥ってしまっています。

今、地域経済がどのような状況にあるのかを正しく認識することから始まる、と山下さんは言います。

山下:語弊を恐れずに言えば、地方というのは信用経済で回っていたが故に、価値を生まなくても売れていたんです。売りたいものを売っていれば、売れてた。今やターゲットが変わっていることに気づいていないんです。

・地元のものを買い、その地域の経済を回す

・観光や特産品などで、域外からの外貨を獲得する

まちとして経済的に自立していく上で、この2つはどちらも欠かせないのです。

「よそ者」任せにせず、地域が自立するために

先ほども言ったように、信用経済から価値経済へ田舎の経済も変わっていっている中で、「よそ者」を開発プロセスに巻き込むことはとても重要です。企業が「お客様の声」をインタビューするのと同じく、まちもよそ者をリスペクトし、受け入れていかなくては先に進むことはできません。

但し、よそ者任せになってもいけない。

例えば私はコンサルタントとして、つまりよそ者としてまちづくりに関わっていますが、広告宣伝を丸投げにされると、それは結局東京に発注しているだけです。

ただ外注して終わりではなく、しっかり地元のスタッフを教育し、自分たちでできるようにしてはじめて継続的なまちづくりが可能となります。

「ペライチ」も、誰もが簡単にホームページを作れるようにすることで、高齢者や女性、地方などこれまでITと縁遠かった人々にとってのIT活用のはじめの一歩となり、彼らが自立することを目指して作ってきたのだそうです。

山下:会社を立ち上げたときから、「ペライチ」はプロダクトの会社ではなく教育の会社だと言い続けてきました。人々が成長しないと意味がないし、自立しないと意味がないんです。

山下さんとはこの日初めてお会いしましたが、多面的に物事を見る冷静な分析力と、ほとばしる情熱に、経営者としても、まちづくりに関わる一人としても、とても刺激をいただきました。

ありがとうございました。

株式会社SUMUS 代表取締役

小林 大輔

今回の対談のきっかけとなった新著「まちづくり戦略3.0」はこちら↓↓

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!もしよろしければ「スキ」ボタンも押していただけるとうれしいです。ふだんはTwitterでも仕事での気づきを発信しているので、こちらもぜひご覧ください! https://twitter.com/DKobaya