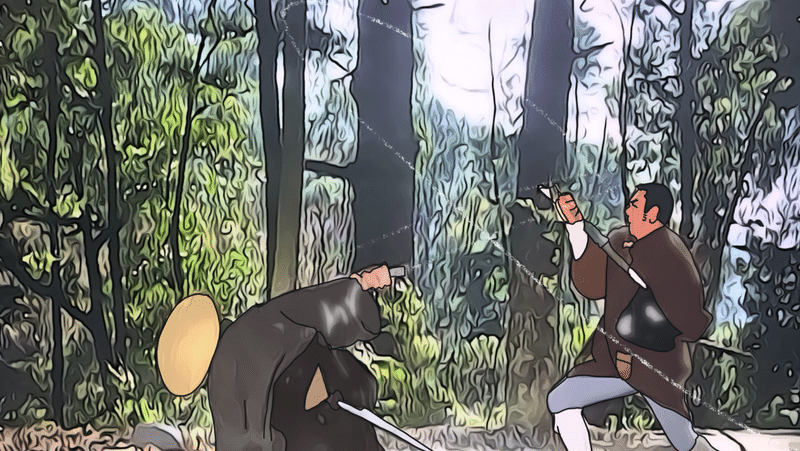

映画「座頭市地獄旅」1965年大映

安藤広重の江戸風景画を見ていたら、江戸時代のイラストを描いてみたくなりました。

描くなら、やはり映画からでしょう。

さて何の時代劇がいいかなと思って、DVDの在庫から引っ張り出してきたのが本作です。

大映の座頭市シリーズの第12作目。

WOWOWでまとめて録画したものがありました。

主演はご存知勝新太郎、監督は三隅研次です。

さて、イラストを描く立場から一言。

時代劇のセットと言うと、例えばNHKの大河ドラマなどを見ると、確かに当時の様子を再現する時代考証などはしっかりしているように思えるのですが、どうしても「作り物」感が否めません。

撮影技術の向上もあるのでしょうが、要するに、綺麗すぎてリアルじゃないんですね。

テーマパークのアトラクションのようで、まるで生活感がにじみ出ていないわけです。

ところが、この頃の大映京都撮影所の時代劇セットには、使い込まれた経年感がしっかりとあって、旅籠の壁や障子、畳の色に至るまで時代に馴染んでいる感じです。

大映撮影所は、1927年に日活太秦撮影所として作られたものが、1942年に名称変更されたものです。

ですから、本作の撮影時点で、すでに、40年近い撮影所としての歴史がありました。

その歴史の風格のようなものが画面からはにじみ出ています。

やはり、映画の需要がまだまだあって、時代劇をシステムチックに作れていた時代だからこその映像だと思います。

江戸時代の庶民文化の再現性は、大河ドラマや民放時代劇よりも、やはりこちらの方に軍配が上がるような気がいたします。

サイレント時代にも時代劇は作られていましたが、この頃はまだモノクロで粒子も荒く、セットもまだ出来立てだったでしょうから、江戸時代の質感までは伝わって来ません。

やはりセット自体を使い込んできた、後年の作品のセットの方が、味わいそのものはあるような気がします。

その大映撮影所も、時代劇作品の激減によって、1986年には閉鎖されています。

確かに、制作費をかければ新しいセットは作れるかもしれませんが、やはりスクラップ&ビルドで作られる時代劇セットでは、時間の経過が醸し出す味わいは作れないでしょう。

少なくともイラスト愛好家として、描いてみたいと言うムラムラ感は起きません。

さて、座頭市は盲目の按摩師です。

したがって、現在ではNGワードとされる差別用語が、セリフの中に頻繁に出てきますので、NHKや民放での再放送はかなり厳しいことになっているようです。

WOWOWで放映されたバージョンにも、映画の冒頭には断り書きがあります。

「この作品には不適切なセリフが含まれていますが、時代による言語表現や文化・風俗の変遷を描く本ドラマの特性に鑑み、当時の表現をあえて使用して放送します」

これを読んでしまうと、やはりどのセリフがそれに該当するのかはやはり気になってしまいます。

座頭市シリーズの場合、やはり定番となってしまう差別用語の代表が「めくら」。

これは映画中頻繁に出てきます。

市と敵対することになる相手たちは、大抵このセリフは破棄してますし、ときには「ドメクラ」なんて凄んでいる時もあります。

時には市の方が健常者に対して、「めあき」とか「めあか」とか言っている場面もあるのですが、これもNGになるのでしょうか。

あと、もう一つよく出てくるのが「カタワ」というやつ。

これ等は市自身が自虐的に自称していることもあります。

按摩稼業というものは、ある程度、世間に媚びていないと成り立たない商売でしょうから、こういう物言いをする事は多かったのでしょう。

今風に言えば、身体障害者と言うことになるのでしょうが、これでは、いくら公序良俗は踏まえているとは言え、時代劇の映画のセリフとしてはいかにも不自然です。

実は本作の映画の冒頭で、座頭市自身が自分のことを「身体障害者」だと言っているシーンがありました。

とても、江戸時代にあった言葉とは思えなかったので、これは気になりました。

「体の不自由な者」位ならいざ知らず、身体障害者と言う物言いは、いかにも現代的過ぎます。

この言葉を意識して使ったかどうか、本作の脚本を書いた伊藤大輔に真意を聞いてみたい所です。

その意味でもう一つ気になったセリフが「破傷風」という言葉でした。

果たして、この病名を江戸時代の人たちが使っていたかどうか。

これはちょっと気になってしまったので、AIで調べてみました。

結果は以下の通り。

日本では、明治時代に入って西洋医学が導入されると、その翻訳として「破傷風」という言葉が使われるようになりました。

それ以前は、「テタヌス」という言葉も医学的な文脈では使用されていました。

しかし、娯楽映画のセリフとして「テタヌス」というのもどうかと思います。

やはりここは、江戸時代では使われていなかった言葉ではあっても、観客が理解しやすいように、あえて破傷風と言う言葉を使うのは脚本テクニックとしてはありと考えるべきかもしれません。

『座頭市地獄旅』は、座頭市が、江ノ島での祭りや湯治場での出会いを通じて、様々な人々との交流や対立を繰り広げる物語です。

船旅の途中でイカサマ賭博を見破り、やくざたちを手ひどくやりこめた座頭市は、江ノ島で按摩の仕事に精を出します。

このヤクザの中に、藤岡琢也がいました。

後のテレビドラマ「渡る世間は鬼ばかり」などでおなじみになった人です。

こういう人を見つけると思わずニンマリしてしまいますね。

さて、船内での一件から馬入一家の者たちとトラブルになり、そのもめごとに巻き込まれた幼女が破傷風にかかってしまいます。

市は自分のせいだと感じ、南蛮渡来の霊薬「透頂香」を手に入れるため、湯治の地・箱根へと赴きます。

そこで、将棋好きの浪人・十文字糺と出会い、友情を深めていきますが、やがて二人の間には決定的な対立が生じます。

十文字を演じている本作のゲスト俳優は、ニヒルの悪役でお馴染みの成田三樹夫。

成田と言えば、日活の「仁義なき戦い」シリーズのインテリヤクザの役が強烈な印象ですが、それ以前は大映で悪役スターとして活躍していました。

主演の勝新太郎とは、大の飲み友達で、2人は大映時代は毎晩のように飲み歩いていたそうです。

本作で成田の演じた浪人は、いつも将棋を指していましたが、成田自身も、将棋は、プロ級の腕前で、NHKの番組で解説もこなしていたとのこと。

座頭市を慕う旅芸人のお種を演じたのは岩崎加根子。

この人も大映の専属女優だった人ですが、子供の頃よく見ていたガメラシリーズや、大魔神シリーズ、妖怪シリーズには出演していなかったので、失礼ながら個人的にはあまりなじみのない女優でした。

映画の中に、座頭市が周囲の気配に聞き耳を立てると言うシーンがありました。

カメラは、座頭市の真っ赤になった耳をクローズアップ。

すると、この耳がヒクヒクと動くんですね。

この芸ができたタレントとして、E.H.エリックを思い出します。

この人は司会者として有名なタレントでした。彼の実の弟が岡田眞澄です。

勝新太郎は、この芸ができれば、自分の座頭市の役作りに大きく貢献すると直感し、猛特訓の末、この技を獲得したとのこと。

勝新太郎と言うと、天性の天才俳優で、あまり努力とか勉強とかはしていない遊び人の印象が、個人的にはあるのですが、ここぞと言うときには、やることはやる人だったようです。

座頭市のことを色々とネット検索してみたのですが、面白い記事を1つ見つけました。

日本以外で、座頭市シリーズに熱狂している国があるそうです。

それはなんと、地球の裏側のキューバです。

キューバで座頭市シリーズが受けている理由には、いくつかの要因が考えられます。

まず、キューバ革命後、アメリカとの国交が断絶されたことにより、アメリカ映画の輸入が制限されました。

その結果、日本映画が多く輸入されるようになり、座頭市シリーズがキューバの人々に広く親しまれることになったようです。

また、座頭市の盲目でありながら抜刀術の達人というユニークなキャラクターも大いに貢献していた模様。

勝新太郎氏の破天荒で憎めない人柄や、居合や殺陣などのアクションシーンが、キューバの観客に新鮮な驚きと興奮を提供した可能性はありそうです。

座頭市シリーズが持つ正義とは何か、弱者を守るとはどういうことかといったテーマが、キューバの社会情勢と共鳴した可能性はあります。

文化的な背景や時代の流れが、座頭市シリーズのキューバでの人気に影響を与えていると考えられます。

座頭市シリーズも輸入を止められたら、ハリウッド映画が見られないキューバ人であれば、イタリア製のマカロニ・ウェスタンに飛びつきそうな気もしますね。

こういうのをキューバしのぎと言います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?