#103初めてのことを学ぶには(2)

前回に引き続き、新しいテーマに挑む際の、著者なりの準備について触れたいと思います。

3:その地域の基礎情報を収集する

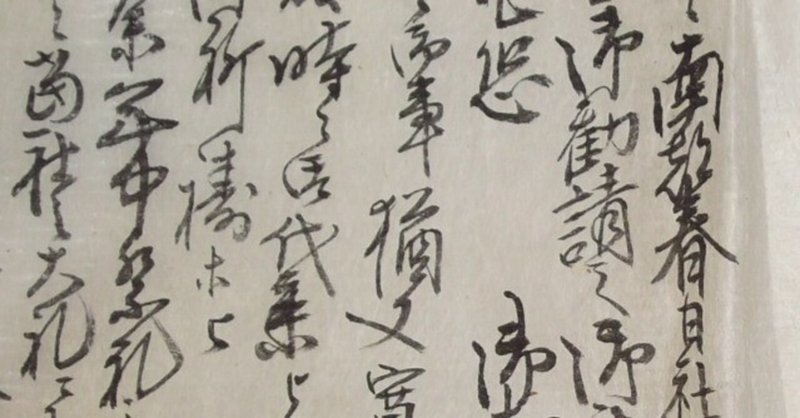

次に紹介するのは、地域性についてどのように追及するかについてです。それぞれの地域には、各自治体で歴史の本が出されている所もあります。いわゆる自治体史と呼ばれるものです。古くは、戦前は郷土誌(郷土史)と呼ばれ、戦後には地方史と名を変え、近年では地域史と呼ばれる研究ジャンルで、各地の研究者によって盛んに研究が深められています。それらの研究者たちが携わり、地域の歴史を明らかにした書籍を発刊し、各地域でそれらに基づいた重厚な歴史的蓄積がある地域もあります。なかなか高価であったりしますので、お近くの図書館などで調べる地域に関わるものを探して参考にされると良いと思います。

また、地名辞典を活用することも一つの手がかりになります。地名辞典も『日本地名大辞典』(角川書店)、『日本歴史地名大系』(平凡社)の2種類のものが都道府県別に発刊されており、図書館などで手に取りやすいのではないでしょうか。『日本地名大辞典』(角川書店)は五十音順に記載されており、『日本歴史地名大系』(平凡社)は地域別(自治体別)に記載されています。それぞれが執筆されている方が異なるので、必要な事項は両方を確認しておくことをお勧めします。また平凡社の方は巻末に各地域の合併の変遷の表がありますので、それぞれの地域の合併についてが解りやすく記されています。

また『旧高旧領取調帳』(近藤出版、東京堂出版)を活用するのも良いでしょう。『旧高旧領取調帳』は明治初年の各地の村名、石高、所領支配について記したもので、明治新政府が全国統治の基本情報として用いたものです。幕末ぎりぎりの段階から明治初年の地域情報として重宝します。『旧高旧領取調帳』書籍としても活用できますし、現在では国立歴史民俗博物館のHPで無料で活用できるデータベースとしても公開されています。

4:地図を見る

対象となる地域の現在の状態と過去の状態を参考にすることも重要です。著者は住宅地図と陸軍参謀本部陸地測量部の作成した1/50000地形図、通称「陸測」と呼ばれるものを入手するようにしています。住宅地図では現在の状況を確認出来、陸測の地図では江戸時代に最も近い時期の正確な地図として状況を確認出来るためです。

また、国土交通省国土地理院のサイトも活用できます。このサイトでは電子国土WEBを活用するなどして手軽に地図を閲覧出来ます。

これらの地図に江戸時代の絵図などを比較して、以前の地形の復元などを行うことも出来ますし、また、電子国土WEBを活用して距離や面積、あるいは傾斜角度なども知ることが出来ます。

これらの基本的な情報を収集した後に、新たに挑もうと考えてる専門分野についての研究動向を調べます。概ね『史学雑誌』の「回顧と展望」からどのような先行研究があるかと調べることや、あるいはキーワードでCiniiから個別に論文を探すことで、これまでの研究史の流れを把握します。さらに、その専門分野に関する史料や資料を収集することで、どのようなことが分析出来るか、収集した史料、資料からどのようなことが言えそうかということについて、ある程度の方向性が定まってくるでしょう。

非常に当たり前のことかもしれませんが、優しい入り口から入ることで、その内容の理解を深めるということは大事なことだと思います。近年ではインターネットを活用することで、非常に物事が調べやすい環境が整ってきていると言えますが、とはいえ、まだまだ古い書籍などについては、その土地土地の図書館などを訪ねないと情報が収集出来ないということもあります。そのため、最終的には足を使って調べるということも出てくるでしょう。その際には、ぜひ現地を実際に歩いてみて、収集した資料などから見えるものと比較しながら現地を実体験してみることも良いでしょう。意外と実際の現地の印象というのも大事なもので、頭の中で考えてきたイメージに対してプラスに働くこともあります。

歴史は、それぞれの時代や分野、研究テーマに細分化されていますが、それぞれについて研究やその内容を深めることは、「その時代についての世界を知る」ということだといえます。今回は新しいことを調べるにあたってどのようにして情報収集するか、ということを紹介しましたが、その他にも、ここでは特に触れませんでしたが、同じ時代の異なるジャンルのことや、前後の時代のこと、民俗学や考古学といった異なる手法の研究についても知っておくと、より幅の広い見方や新たな角度での視点を得ることが出来る機会もあるかも知れませんので、幅広い情報収集を心がけると、面白い分析視覚を得ることが出来るかもしれませんので、幅広く様々な情報を収集して、分析することを楽しんでみていたければと思います。

ちょっと説教臭い内容だったかもしれませんが、何かの参考になれば幸いです。

いただいたサポートは、史料調査、資料の収集に充てて、論文執筆などの形で出来るだけ皆さんへ還元していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。